コンテンツ閲覧者から参加者へ

ウェブサイトが持つユーザーへの影響力を強めるために、

それでは、

コンテンツをソーシャル化するために

ユーザー間のコミュニケーションを促進するソーシャルコンテンツにはどのような特徴があるのだろうか? ユーザーが持つ様々な属性を表現することにより魅力的で効果の高いソーシャルコンテンツを作ることができる。

- プロフィール

- そのユーザーが誰であるか、

何をしている人か、 どのような評判を持つか、 何所にいる人か? アイデンティティを形成する属性の自己表現をユーザー自身に、 またはユーザー間で表現させる。 - リレーション、

グループ - ユーザー間のつながりを表現する事でグループが形成される。また、

直接面識がないユーザーにもテーマという形でグループを提供することにより関係性が生まれる。 - 対話、

共有 - ユーザー間でコメントや対話という形で自主的に意見などを交わすことができればコミュニケーションが発生し、

ユーザー接触の密度と頻度が増す。また、 自主的な発言ではなくサービス提供者からのコンテンツ提供を通じ、 情報の共有を促すことによってユーザーを誘導しながらコミュニケーションを発生させることができる。フリー入力ではないアンケート (意識調査) やレーティングなどでも十分なインタラクションを提供することができる。また、 そのような共有コンテンツには匿名性などを持たせ、 ユーザー表現のレベルに自由を与えることも更なる促進につながる。

上記すべての要素を提供する必要はないが、

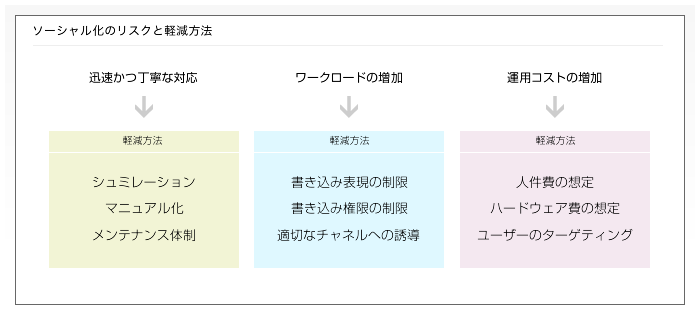

ソーシャル化のリスクと軽減方法

企業にとって、

また、

ネガティブな書き込みに対する規制ではなく、

コンテンツのソーシャル化を行う際のリアルなリスクとしては以下が考えられる。

- 迅速かつ丁寧な対応が求められる

- コンテンツのソーシャル化を通じて消費者との接触頻度・

密度の高いコミュニケーションチャネルが設置され、 24時間稼働することになる。サービス提供側に対し直接のコミュニケーションがユーザーによって行われた場合、 レスポンスはできるだけ迅速であることが望ましい。また、 この対応の質は消費者に対する通常の接客と同じレベルで行わなければならないため、 対応へのシミュレーションとマニュアル化が必要となる。またバグやエラーなどに対しシステム的なメンテナンスを速やかに行える体制も必要となる。 - ワークロードが増加する

- コンテンツが不定期に自動的に更新されるため、

モニタリングが必要となる。ユーザーに対し十分な誘導を行うことにより 「検閲」 は回避できるが、 定期的なモニタリングは必要である。検閲を回避するためにネガティブなコメントを予防したければ、 フリーエントリーを許可しないことや、 ユーザーがお気に入りに入れたうえでしかコメントできない仕様を設けるなど、 ユーザー属性を活用し誘導することが必要となる。また、 ユーザーからの情報やコンタクトが適切なチャネルに流れるよう設計を行うこともワークロードを増加させないために重要だ。 - 運用コストが増加する

- ワークロードの増加やメンテナンスの必要性により運用費の増加が見込まれる他、

ハードウェア面でもコンテンツのソーシャル化によるコストの増大が予想される。単に訪問数が増加するだけでなく、 ユーザーのアクティビティの増加に伴い1セッション辺りのヒット数も大幅に増加する。また、 ブログ等の外部のメディアとリンクし、 測定・ 集計を行うようなソーシャルコンテンツは膨大なサーバー負荷を発生させる。人件費、 ハードウェア費ともに十分な確保を行った上で取り組まなければならない。ここで企画を通じたユーザーのターゲティングが非常に重要になる。大きく運用費がかさんだ結果、 購買に結び付かないユーザーを集客してしまってはメディア資産どころか負債になってしまう。

ソーシャル化のプラットフォーム

コンテンツのソーシャル化を行うためには何らかのプラットフォームが必要である。ユーザーの個人情報やプロフィールを登録させ、

開発コストや労力を考えるとなかなかハードルが高いと感じてしまうが、

最小限の開発と効果的なユーザーの誘導によって費用対効果の高いコンテンツのソーシャル化を設計しよう。

ソーシャル化されたコンテンツの例と今後

現在、

表現したかった内容としては

そしてリテラシーの向上と共に本来Webサービスに対して広告を出稿するクライアント企業自身もターゲティングされたソーシャルメディア

ブログ、

次回は正しいWebデザイナーやWebディレクターの選び方について説明する。