科学で読み解く クラシック音楽入門

2021年5月13日紙版発売

横山真男 著

A5判/264ページ

定価2,618円(本体2,380円+税10%)

ISBN 978-4-297-11964-5

書籍の概要

この本の概要

本書は,音楽を専門としない方でも読むことのできる,科学的に見た,クラシック音楽の理論や作曲についての入門書です。

理系の方にとっては,音楽の研究を始めるにあたって知っておいたほうがよい音楽理論を,なるべく実際の譜例を示しながら,イメージしやすいように解説しました。また,文系の方にも楽しんで読んでいただけるように,音楽の科学的側面の物理学や数学について,なるべく数式を使わないかたちで分かりやすく解説しています。

最近の科学的研究の動向など,クラシック音楽ファンにとって気になる話題も随所に盛り込みました。学習だけでなく,楽器の演奏やスコアリーディング,音楽鑑賞などでも,本書で解説する知識は役に立つでしょう。

こんな方におすすめ

- 音と音楽についての研究をしている学生,一般人

本書のサンプル

本書の紙面イメージは次のとおりです。画像をクリックすることで拡大して確認することができます。

目次

第1章 音と音楽を科学する

- 1.1 音楽ってなに? ~ 生きるための音楽,芸術としての音楽,娯楽としての音楽

- 1.1.1 音楽の起源

- 1.1.2 音楽の地域性と役割

- 1.1.3 西洋音楽が世界の音楽を制した?!

- 1.1.4 日本固有の音楽表現

- 1.1.5 クラシック音楽とは何を指すのか

- 1.1.6 つまるところ音楽とは ~ 音楽の3要素について

- 1.2 音ってなに?

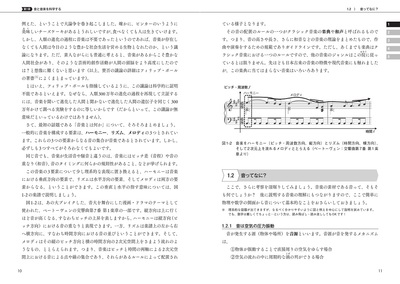

- 1.2.1 音は空気の圧力振動

- 1.2.2 音の3要素

- 1.2.3 音色を説明するのは難しい

- 1.3 音楽と科学

- 1.3.1 ピタゴラスが発明したドレミの音階

- 1.3.2 音楽にまつわる科学者

- 1.3.3 なぜラは440Hzなの?

- 1.3.4 音階とピッチ

- 1.4 音楽と感情

- 1.4.1 音楽はどうやって聞いているの?

- 1.4.2 ヒトの感覚量は対数的・指数的(ウェーバー・フェヒナーの法則)

- 1.4.3 音楽は感情を表さない?!

- 1.4.4 音楽聴取における感情の分析

- 1.4.5 よい音楽,美しい音楽を科学的に説明できるか

- 1.5 実際に平均律と純正律の音の違いを体験してみよう!

- 1.5.1 プログラムのダウンロードと実行について

第2章 ハーモニー

- 2.1 音階と調

- 2.1.1 音名

- 2.1.2 音度と音程

- 2.1.3 ピッチクラス

- 2.1.4 長調と短調

- 2.1.5 ヨナヌキ音階,いろいろな音階

- 2.1.6 ブルーノート

- 2.1.7 旋法

- 2.2 音感

- 2.2.1 絶対音感

- 2.2.2 合奏では相対音感の能力が必要

- 2.2.3 ソリストはピッチを高く取る?

- 2.2.4 オクターブ伸長現象

- 2.2.5 協和度曲線

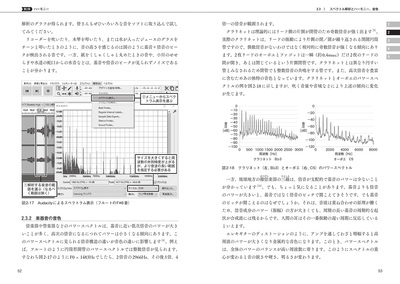

- 2.3 スペクトル解析とハーモニー,音色

- 2.3.1 音の成分分析

- 2.3.2 楽器音の音色

- 2.3.3 オペラ歌手とシンガーズ・フォルマント

- 2.4 和音の基礎

- 2.4.1 三和音

- 2.4.2 七の和音と九の和音

- 2.5 和声の基礎

- 2.5.1 不協和音を聞くと協和音を聞きたくなる

- 2.5.2 機能和声とカデンツ

- 2.5.3 転回形で和声進行を滑らかに

- 2.5.4 終止形のバリエーション

- 2.5.5 4声の和音配置と重複

- 2.5.6 和音の連結のバリエーション

- 2.5.7 和声法の禁則

- 2.5.8 装飾音と非和声音

- 2.6 協和音がきれいと感じるかどうかも教育次第?!

- 2.7 和声のコンピュータ処理

- 2.7.1 自動採譜

- 2.7.2 自動コード付与システム

- 2.7.3 確率的手法

- 2.8 絶対音感のクイズを体験してみよう!

- 2.8.1 和声の譜例の音源

第3章 リズム

- 3.1 リズムを感じるには

- 3.2 音符の長さ

- 3.3 拍子

- 3.3.1 拍子と小節

- 3.3.2 西洋のリズムは3拍子から始まった

- 3.3.3 強拍,弱拍,シンコペーション

- 3.3.4 日本古来の音楽にはリズムがない?!

- 3.4 テンポ

- 3.4.1 メトロノームの発明と仕組み

- 3.4.2 BPM

- 3.4.3 メトロノーム通りには演奏できない

- 3.4.4 インテンポとテンポ・ルバート

- 3.5 拍子の雑学

- 3.5.1 珍拍子と変拍子

- 3.5.2 ストラヴィンスキーのスキャンダル作品

- 3.5.3 3×2は6,2×3も6 ~ ポリリズム

- 3.5.4 無拍子と付加リズム

- 3.5.5 ユークリッド・リズム

- 3.6 音楽における1/fゆらぎ

- 3.6.1 1/fゆらぎの意味するところ

- 3.6.2 音楽における1/fゆらぎと心地よさ

- 3.7 ウィンナー・ワルツのタイミング

- 3.8 ノリやグルーヴ感って何だろう

- 3.9 リズムのおもしろ体験

第4章 メロディ

- 4.1 売れるメロディを作るには?

- 4.2 音楽と脳

- 4.2.1 脳のどこでメロディを感じるのか

- 4.2.2 メロディの認知構造

- 4.2.3 音楽を聴いた時の快/不快を感じる脳

- 4.3 対位法の基礎

- 4.3.1 対位法とは

- 4.3.2 声楽的対位法による旋律の書き方

- 4.3.3 横の関係

- 4.3.4 縦の関係(2声と和音)

- 4.3.5 和音の連結の禁止事項

- 4.3.6 係留と不協和音

- 4.3.7 器楽的対位法

- 4.3.8 対位法による音楽の構造

- 4.4 メロディと科学のいろいろな話

- 4.4.1 名旋律を作るには名旋律を知るべし!

- 4.4.2 音楽家の脳は左脳が発達している?

- 4.4.3 モーツァルト効果って本当?

- 4.4.4 音楽記号学によるメロディの解析

- 4.4.5 よいメロディと認知するには

- 4.5 拍節構造と対位法を体験してみよう!

第5章 作曲

- 5.1 これも音楽? こんな作曲もアリなの?

- 5.2 現代音楽を理解するには?

- 5.3 西洋音楽史の概説(前編)

- 5.3.1 中世ヨーロッパの音楽

- 5.3.2 ユニゾンからオルガヌムへ

- 5.3.3 中世の記譜法

- 5.3.4 中世の教会旋法と後期中世の音楽

- 5.3.5 ルネサンス期の音楽

- 5.3.6 バロックからロマン派へ(クラシック音楽)

- 5.4 19世紀初期のアヴァンギャルド ~ ベートーヴェン

- 5.5 楽曲の形式

- 5.5.1 動機と楽節

- 5.5.2 ソナタとソナタ形式

- 5.6 管弦楽曲の発展と管弦楽法

- 5.6.1 楽器法

- 5.6.2 和音の配置と楽器の重ね方

- 5.6.3 伴奏

- 5.7 記号と標語

- 5.7.1 強弱記号

- 5.7.2 表現に関する指示と記号

- 5.8 ロマン派の終焉と20世紀(西洋音楽史の概説 ~ 後編)

- 5.8.1 機能和声からの脱却

- 5.8.2 全音音階

- 5.8.3 十二音技法と音列主義

- 5.9 でたらめな音楽? 完全制御の音楽?

- 5.9.1 サイコロで作曲

- 5.9.2 ジョン・ケージとチャンス・オペレーション

- 5.9.3 クセナキスの考える偶然性

- 5.10 音楽と数学

- 5.10.1 バルトークの音楽と黄金比

- 5.10.2 微分音とクラスタ

- 5.10.3 特殊奏法

- 5.10.4 美しき図形楽譜

- 5.10.5 動くスコア

- 5.10.6 スペクトル楽派

- 5.11 エレクトロニクスと音楽

- 5.11.1 未来派と電気楽器

- 5.11.2 ミニマル・ミュージック

- 5.11.3 ミュージック・コンクレートとライヴ・エレクトロニクス

- 5.12 情報科学と作曲

- 5.12.1 コンピュータによる音楽制作

- 5.12.2 コンピュータ・プログラムとは

- 5.12.3 自動作曲へのあこがれ

- 5.12.4 確率モデルによる自動作曲

- 5.12.5 Pythonを用いた鼻歌メロディをドレミに変換するプログラム

- 5.12.6 機械学習で作曲

- 5.12.7 ニューラルネットワークの利用

- 5.12.8 アルゴリズム作曲からマルチメディア作品まで ~ 多様な音楽表現へ

この本に関連する書籍

-

音楽・動画・ゲームに活用! ソフトシンセ 音作り大全

DTMアプリ(DAW)で使用する音源「ソフトシンセ」。今やソフトシンセは,音楽の音源としてだけでなく,ゲームやムービーの効果音にも利用されており,すべてのメディア...

-

サウンドプログラミング入門――音響合成の基本とC言語による実装

コンピュータはプログラムしだいでシンセサイザのようにさまざまな音を作り出すことができます。本書では,加算合成や減算合成といった基本的な音作りの仕組みとともに...

![[表紙]科学で読み解く クラシック音楽入門 [表紙]科学で読み解く クラシック音楽入門](/assets/images/cover/2021/thumb/TH160_9784297119645.jpg)