2022年の始まりから3か月が過ぎました。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。『 Lançamento - Website, What a Wonderful World!』を運営しているLançamento(ランサメント)です。

『いま、見ておきたいウェブサイト』では、2021年も国内外のウェブサイトやウェブサービスなどを紹介してきました。2022年の初回は「特別編」と題して、2021年に登場したウェブサイトやウェブサービスの背景などを振り返りながら、2022年のこれからについて、語っていきたいと思います。

特徴その1 NFTによる「クリエイター・エコノミー」の目覚め

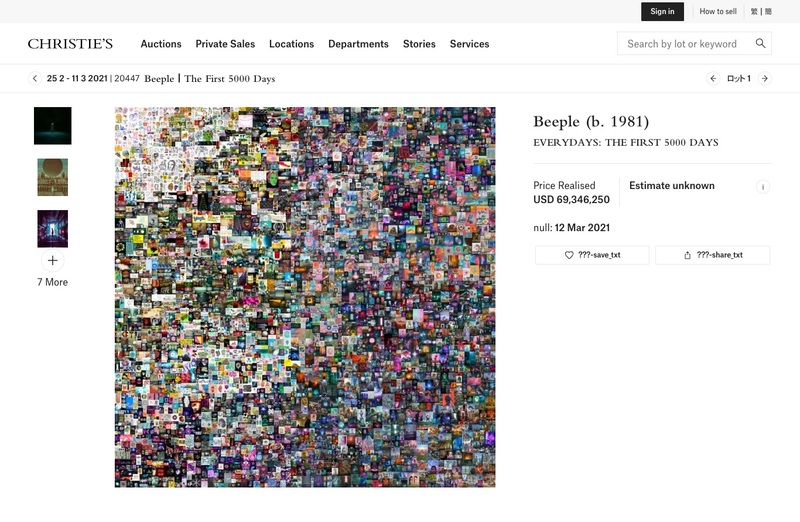

2021年3月、アーティストのBeepleが制作したデジタルコラージュ『Everydays: The First 5,000 Days』がオークションハウスChristie'sの競売 にかけられ、6,930万USドル(約75億円)で落札されました。

図1 オークションハウスChristie'sの競売で落札された『Everydays: The First 5,000Days』 。存命しているアーティストの中で第三位となる、6,930万USドル(約75億円)という高額の落札価格となった この作品はNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)というデータとともに提供されており、デジタルアートがオークション売買の対象になることを世間に知らしめました。この売買が多くのマスコミでも取り上げられ、「 NFT」という言葉が一般に知られるきっかけとなった2021年は、まさしくNFT元年と言えるでしょう。

NFTは、ブロックチェーン(取引を記録できるオープンな分散型台帳)の技術を活用して、デジタルデータに唯一無二の資産的価値を付与するとともに、所有権の証明を提供します。コピーや改ざんを防ぐ技術のないデジタルデータに所有権が付与されることで、新たな価値が生まれ、トレードの需要が創出されました。

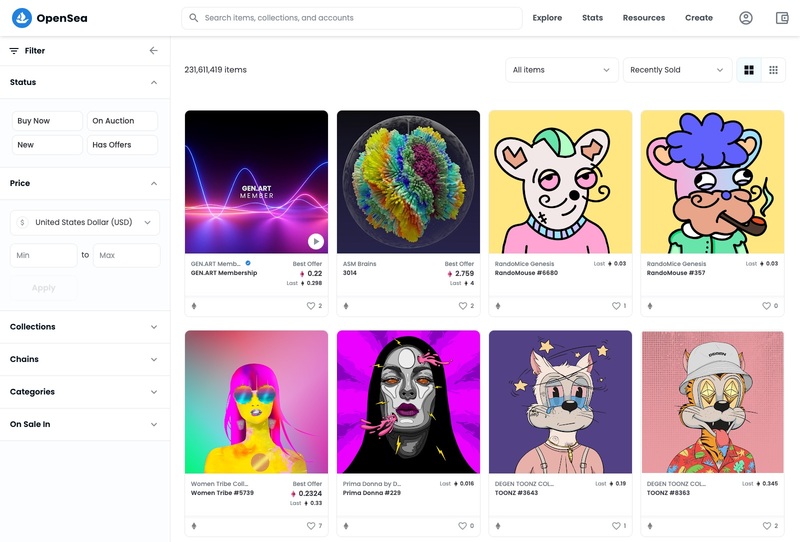

NFTによるトレードで流通量が多いのは、デジタルアートと所有権のNFTを合わせた「NFTアート」です。「 NFTアート」自体は、プラットフォームと呼ばれるサービスで誰でも購入できます。ブロックチェーン分析会社Chainalysisの『2021年NFT市場レポート』プレビュー によれば、2021年のNFTの取引総額は409億ドル(約4兆7100億円)となっており、2022年以降も拡大していく見込みです。

図2 世界最大のNFT取扱量を誇るオンラインマーケットプレイスのひとつ、「 OpenSea 」NFTに注目が集まった理由は、売買金額だけの話ではありません。現物の美術品を扱うオークションハウスで、実際に高額の売買が成立したことも大きいでしょう。Christie'sだけでなく、同じくオークションハウスのSotheby'sでもNFTアートの売買は成立していることや、有名アーティスト自身が正式なNFTアートを提供することで信頼性を増しています。

NFTの広がりで恩恵を受けたのがクリエイターです。自由に改変や複製が容易で明確な所有権も存在しないデジタル作品をオークションに出すのは無理な話で、デジタル作品から直接報酬を得ることは夢物語だったでしょう。「 クリエイターズ・エコノミー」と呼ばれる、クリエイターが収入を得られる経済圏は以前から存在していました。2021年にNFTアートの莫大な取引金額が話題としてメディアに取り上げらることで、参加人数は増加し、経済圏は大きく拡大しました。NFTアート自体の流通量も伸びており、NFTの関連事業にも、Coca-ColaやAdidasといった大企業が参加を進めています。NikeのようにNFTアートを制作する会社を買収するなど、積極的な動きも出てきています。

図3 2021年12月にNikeが買収したRTFKT(アーティファクト) は、NFTを組み合わせたスニーカーなどのコレクターズアイテムを制作している NFTの経済圏が拡大して活気づく一方、トラブルも発生しています。「 有名アーティスト制作」とされる偽物のNFTアートや作者に無断で第三者によってNFT化されたアートが販売される事例は後を絶ちません。ただ、これらは今までの現物アートを購入する際にも注意する点であり、利用者と購入者側にとって、NFTを諦める決定的な問題とは言えません。

クリエイターの収入源を拡大する意味では、NFTはこうした問題以上に大きなメリットを持っています。プラットフォーム経由で世界中の顧客に作品を販売できること、売上が作者のウォレットに即時入金されること、転売時にも作者にロイヤリティが継続的に支払われることなど、クリエイターに大きなメリットのある仕組みと言えるでしょう。

ただし、拡大する経済圏を持続的に支えるには、NFTを購入する顧客や新たな購入層の広がりが必要不可欠です。イギリスの学術雑誌『Nature』に発表された研究論文『Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features 』では、「 NFTの取引全体の85%はわずか10%のトレーダーによるもの」という研究結果が公表されており、ごくごく一部の人間が積極的にトレーディングを行っているのが現実です。

NFTアート自体は誰でも確認できます。また、NFTには作品の複製を防止する機能もありません。唯一無二であることを証明するデータも、ブロックチェーン上の記録に過ぎません。それでも、手元において大事にしたいという現物アートが持つ魅力を備えています。

ただし、所持による他者への自慢や自己満足を得る「所有価値」 、将来における資産の値上がり益を期待する「資産価値」はもちろん、購入した作品の利用法や所有者のみが得られる特典といった「新たな価値」をより広い層に提供できない限り、NFTが他の資産のような長期的価値を維持することは難しいでしょう。

現在、NFTはアートだけでなく、ゲームやスポーツなどでデジタル作品を商品化するために利用され始めています。NFTの周辺では多くの変化が続いており、これからどのような動きがあるかは予測できません。複雑な売買手続きの簡素化だけでなく、マネーロンダリングの温床となる可能性やイーサリアムブロックチェーン利用による大量の電力消費、ガス代(NFTの取引手数料)の高騰といった不安を解消しながら、参加者を増やしつつ、新しい経済圏を拡大していくはずです。

特徴その2 プライバシー保護の強化が変える広告ビジネスと構造の変化

2021年には、Appleが推し進めているユーザーのプライバシー保護が、広告業界に大きな影響を与えました。

これまで広告主は、Appleの端末に割り当てられるID、IDFA (Identifier for Advertisers) を利用してユーザーに適合した広告を配信してきました。しかし、2021年4月にリリースされた「iOS 14.5」では、プライバシー強化を目的にApp Tracking Transparency(アプリのトラッキングの透明性)と呼ばれる新たなプライバシー保護機能が導入されます。

この結果、iPhone上のアプリは“ IDFAを収集することをユーザーに必ず通知する” ことが求められ、ユーザーの許可が得られなければ、IDFAの収集や共有ができなくなりました。

ここ数年、iOS上ではプライバシー保護機能の強化が進められてきました。2017年9月にリリースされた「iOS 11」でブラウザの「Safari」に搭載されたITP(Intelligent Tracking Prevention)と呼ばれるウェブサイトの行動追跡を防止する機能から始まり、その後もiOSのバージョンアップとともに適応範囲を拡大します。

2020年9月にリリースされた「iOS 14」では、ユーザーが設定で「広告トラッキングを制限する」を選択すれば、他社のアプリやウェブサイトなどを横断したユーザーの行動追跡(クロスサイトトラッキング)拒否や、オプトアウト(ユーザーによる広告の受け取り拒否)が可能になりました。

Appleの急速なプライバシー強化に対しては、収益の多くを広告事業から得ているFacebook(現Meta Platforms)が猛反発しました。内部テストを実施した結果、「 変更で自社の広告プラットフォームがもたらす収入の50%以上が減る」と発表 し、アプリの広告収入に頼る中小企業や広告枠を供給するパブリッシャーを傷つけると主張する全面広告を新聞に掲載します。

AppleのCEOであるティム・クックによる、Appleのプライバシーに関するデータの考え方を述べたツイートでは、「 ユーザー自身が自分の収集されるデータとその使用法についての選択権を持つべき」だと述べている

Facebookの反応に対しては、AppleのCEOであるティム・クックが「ユーザーは収集されるデータとその使用方法を選択できる必要がある」とTwitterで回答し、改めてAppleがユーザーのプライバシー保護を強化していくことを表明しました。

Appleのプライバシーポリシー変更によるユーザー保護機能は、その後も拡張を続けます。2021年4月にリリースした「iOS 14.5」では、すべてのアプリで「ユーザーにIDFAの許可を得ること」( 初期設定では不許可)が義務づけられます。最新の「iOS 15」では、「 Safari」のIPアドレス保護、「 メール」の第三者保護、プライバシーレポートの表示といった機能を追加しながら、プライバシー保護を強めています。

動画1 ユーザーがアプリやウェブサイトでの行動を追跡をコントロールできることを表現した、Appleのプロモーション動画 VIDEO

2022年1月27日、Appleの2022年第1四半期の決算発表後のカンファレンスコールで、「 アクティブなインストールベースのデバイスが18億台以上」となったことが発表されました。前年1月の決算発表にあった「アクティブデバイス数16億5,000万台のうち、iPhoneが10億台を占める」ことから推測すれば、現在アクティブなiPhoneは約11億台であるため、Appleのプライバシーポリシー変更が広告業界に与える影響は決して少なくないことが予想できます。

これまで広告業界は、個人のプライバシー情報を起点として、数多くのビジネスモデルを成立させてきました。しかし、ユーザーのプライバシー保護の流れの中では、今まで通りの収益を上げることは難しくなるでしょう。情報の取得が厳しくなることで、新たな方法を使い、今まで同様の広告ビジネスを継続しようとする動きも出てきています。

高いシェアを持つブラウザ「Chrome」を提供しているGoogleは、2020年に「ChromeにおけるサードパーティCookieのサポートを、2年以内に段階的に廃止」すること、2021年3月には「個人のWeb閲覧履歴に基づく広告販売を、2022年には終了 」すると発表しています。さらに今後もAppleのプライバシー変更に伴う変化が予想されることから、新たな技術を使って、広告の効果を落とさず、今まで通りの成果をもたらすことを公表しています。

動画2 Googleが提案した、広告効果を落とさず、ウェブサイトやAndroidのアプリでユーザーのプライバシー保護を進めるための新技術「Privacy Sandbox」を説明した動画 VIDEO

費用対効果の高さでビジネスを成立させてきた広告業界にも変化が出てきています。個人の行動を基盤とした従来のビジネスモデルとは異なった、新たなモデルで広告事業を急拡大する企業が登場しています。

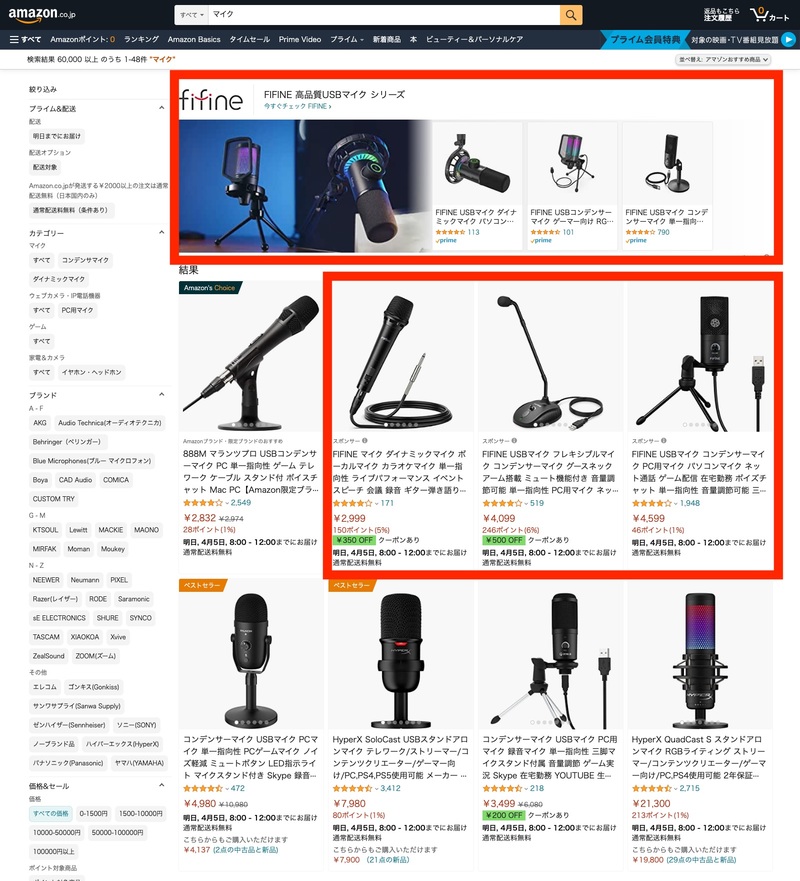

その大きな成長を遂げているのが、Amazonの広告事業です。2022年2月、Amazonは2021年の第4四半期決算の決算発表を行いましたが、その際、今まで非公表だった広告事業に関する収益を初公開しました。そのAmazonの四半期の広告収入は97億USドル(前年比32%増)、通年では310億USドルとなり、Googleが運営する「YouTube」の2021年の総広告収入(288億USドル)を上回りました。

Amazonの広告事業は、主にEC(Electronic Commerce)サイトである「Amazon.com」で表示されます。これらの広告は、「 Amazon.com」のマーケットプレイスに出品する企業によるものです。「 Amazon.com」を訪れるユーザーに対して、商品検索結果や関連性の高いキーワード・商品に基づいて広告が表示されることから、効率的で効果の高いことが予測できます。

図4 「 Amazon.com」の商品検索結果で表示される、Amazonのスポンサープロダクト広告(赤枠部分) 。商品検索結果ページのトップや商品ページに表示されるため、効果が高いと考えられる Amazonは「Amazon.com」以外でも、自社タブレット端末の「Kindle」やストリーミングサービスの「Amazon Prime Video」「 Twitch」などの関連サービスにも広告を表示しています。多面的な自社サービス上での広告販売は、前述しているAppleの規約変更のような、プラットフォームによるビジネスの不確実性が少なく、新たな収入源となる優秀なビジネスと言えます。

これまではユーザーが欲しい商品を探す場合、Googleなどの検索サービスで商品を探して、購入するウェブサイトへと移動するという流れでした。しかし、購入意欲の高いユーザーが直接訪れる「Amazon.com」内での広告はさらに効果が高いということなれば、Amazonの各種サービスへの広告に比重を移していくクライアントは増加していくでしょう。

クライアント側の変化の中で、検索サービス側もすぐに商品を購入できるよう、新たな購入フローを追加・改良しながら対抗しています。Googleは昨年5月にShopifyとの提携を発表し、検索時に表示されるショッピングタブの機能強化や広告出稿のない業者の商品を無料枠のショッピングタブに掲載する変更を行っています。

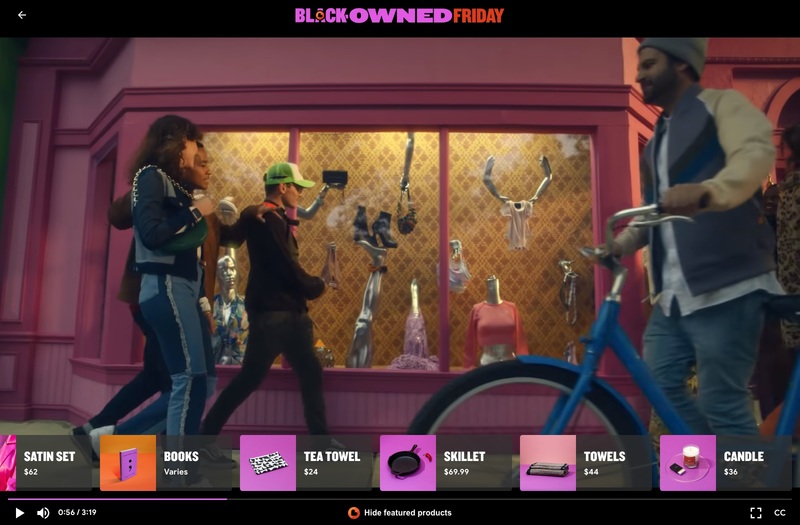

Googleはこれ以外にも、EC向けの施策を積極的に行っています。昨年11月15日から22日には、「 YouTube」で「YouTube Holiday Stream and Shop」を開催 し、インフルエンサーとブランドが主催した生放送で特別割引された商品を販売しました。さらにブラックフライデーに行われたキャンペーン「Black-owned Friday 」では、動画内で表示される商品をユーザーがそのまま購入できる仕組みを提供しています。

図5 2021年のブラックフライデーに開催されたアフリカ系オーナーの小売店を支援するキャンペーン「Black-owned Friday」のウェブサイト。「 black-owned shops near me」を検索させることが目的の動画内では、表示される商品がそのまま購入できる仕組みになっている 「YouTube」では、2022年以降もイベントなどで新たなショッピング体験のフォーマットを試しながら、ビデオオンデマンドやパーソナライズされたショッピング機能といったショッピング関連サービスへの投資を継続することを表明 しており、今後はEC事業に向けての投資も増えていくでしょう。GoogleがAmazonの独占するEC市場への攻勢を強め、一方のAmazonはGoogleの独占する検索広告市場のシェア拡大に乗り出す。広告業界の動きを見ると、もはや「検索といえばグーグル」「 EC市場といえばアマゾン」といった、事業単位での切り分けは意味のないものです。企業が自らの強みを生かして、業種を問わず利益を獲得できる領域を拡大していくという、厳しい大競争時代へと向かっているようです。

2022年のこれからについて

まず注目されるのは、いわゆるバズワードともなっている「メタバース(コンピューターネットワーク上に構築された仮想空間やサービス) 」関連の動きです。

さまざまな企業がこのメタバース事業の拡大に力を入れており、すでに優秀な人材の取り合いが始まっています。最近では、MicrosoftとMetaのメタバース人材の引き抜き合戦が話題になりました。

強力なブランドを有する企業は、「 仮想空間上でもブランドの育成が可能」と考えているようで、メタバース関連の事業に先行投資をする事例も出ています。スポーツメーカーのNikeはバーチャルスニーカーを制作するRTFKTスタジオを買収し、バーチャルスニーカーや衣料品を製造・販売するための商標登録の出願も行っています。

図6 2021年11月、Nikeはオンラインゲーミングプラットフォーム「Roblox」上に「NIKELAND」を開設したことを発表 。デジタルショールームでは、ユーザーが自分のアバターにNike製品を装備できる 2022年には、MetaやSony、Appleから新たなヘッドセットが登場すると言われており、メタバースがより一般的な存在に近づくでしょう。メタバース内で存在を示すスタートアップ企業も登場していますし、周辺環境を含め、大きな資金が投入される流れは2022年も続きそうです。メタバースを起点として、今後大きく成長する企業が出てくるかもしれません。

前述したプライバシー保護の大きな流れの中では、収益拡大領域を拡大するGoogleの金融事業への参入に注目しています。

昨年7月には日本のスタートアップ資金移動業pring(プリン)を買収しています。pringはQRコード決済や個人間送金が可能なアプリ、社員の経費精算などの法人送金サービスを展開しています。Googleはスマートフォン決済領域で「Google Pay」を提供していますが、キャッシュレス決済の普及がようやく普及しつつある日本で、これからどのようなサービスを展開するのか興味深いところです。

図7 Googleが買収したpringの提供するスマートフォン決済アプリ「pring」 。QRコード決済やワリカン時などの個人間送金が可能 アメリカでは、試験的に運用されていた自動運転事業が、いよいよ一般に向けてサービスを開始します。以前から自動運転サービスを進めていたWaymoやCruiseなどの企業は、特定地域でのサービス申請が認可され、すでにセーフティードライバーなしのサービスを開始しています。

動画3 サンフランシスコで一般向けに公開されたCruiseの無人運転ロボタクシーサービスの様子。乗車料金は無料で、乗車の申し込みはウェブサイト から受け付けている VIDEO

法整備が遅れている日本ですが、今年3月に道路交通法の改正案が閣議決定され、レベル4の自動運転車の公道走行を許可する制度が含まれました。早ければ今年度中にレベル4の公道走行が可能となるため、日本でも自動運転を利用したモビリティサービスを実際の生活の中で見かける機会があるかもしれません。

モビリティ業界に関しては、他業種からのEV事業参入にも注目です。近年、既存の自動車メーカーだけでなく、台湾の鴻海精密工業のような異業種からの参入が話題になりました。

動画4 昨年10月に発表された、鴻海精密工業による初のEV試作車のひとつ、SUVタイプの「Model C」 。今後、年20%以上の成長が見込める分野としてモビリティ業界に参入してきた VIDEO

今年3月には日本企業のSonyとHondaが、高付加価値のEVを共同開発・販売、およびモビリティ向けサービス提供を事業化することで合意 しました。

EVでは車両の製造といったハード面だけでなく、バッテリー管理や車載センサーの動作といったソフトウェア面でも高い技術が必要になってきます。お互いの企業が持つ強みを組み合わせたこのプロジェクトの結果次第では、現在すべてを自社で賄おうとしている自動車メーカーの動きを大きく変えていくかもしれません。

日本では、新型コロナによる影響もあり、DX(デジタル・トランスフォーメーション)による業務の効率化、競争力ある組織変革を進める企業が増えてきました。この場合、どの企業も優秀な人材を採用しようとします。しかし、新型コロナ感染拡大以降、デジタル関連の人材の奪い合いは激しさを増し、人材獲得は難しくなっています。また実際の業務では事業に関する知識も必要です。複数の分野で高い知識と経験を持つ人材は、世界中で獲得競争が行われており、すべての企業が必要な人材を揃えることは困難を極めます。

こうした中で注目されるのが、現場で働いている社員を再教育して、必要なデジタル技術を身に着けてもらう制度です。すでに既存の社員に技術を身に着けさせ、自社に必要なデジタル人材として育成する日本企業も出てきています。日本のデジタル人材獲得不足の解消となるのか注目しています。

それ以外にも、BNPL(Bay Now Pay Later)事業の拡大、高額なフリップ型のスマートフォンの普及、コンテンツの獲得合戦が激しさを増すゲーム業界の買収合戦、広告ありプランを導入する月額制動画サービスの成熟化などにも注目したいところです。そして、2022年に最大の影響を与えるのは、2月のロシアによるウクライナ侵攻でしょう。世界の景気動向に関連するビジネスやサービス、人の動きや物価高、エネルギーや金融政策など、中長期に渡って大きな影響を与える可能性があり、注視する必要があるでしょう。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それでは次回をおたのしみに。