リリースから5年が経ち、

今回、

みてね誕生の背景

――リリースから5年が経ち、

ユーザ数も着実に増えていると聞きます。ここで、 改めて、 みてね誕生の背景について教えてください。 笠原: 最初のきっかけは自分に子どもが生まれたことです。当時、

とてもたくさんの写真や動画を撮りました。自分自身にとって子どもの誕生や成長を見て時間を過ごすことは初めての新しい体験で、 子どもの一瞬一瞬をすべて残したい、 そのときの気持ちを記録に残したい、 家族と共有したり、 いつか子ども自身にも見てもらいたい気持ちが強くありました。 一方で、

自分自身にとって 「これだ!」 と思う写真や動画の共有・ 保存サービスがなく、 自分で探したり、 社内外の多くの人に聞いてみました。すると同じように、 ジャストフィットするアプリが見つからない思いをしている人が想像以上に多く、 ここにニーズがあるのでは? というのが最初のきっかけです。 そして、

当時、 ミクシィ社内で自分で新プロダクトを立ち上げることを宣言し、 その中で手を上げてくれた社員とともに開発がスタートしました。ここにいる酒井もそのとき手を上げてくれたうちの1人です。 そして、

2014年にチームでの開発がスタート、 2015年リリースとなりました。 酒井: 私はみてねのチームに入る前は、

SNS mixi (以降mixi) の開発、 具体的には日記やmixiボイスなどの機能実装を担当したほか、 mixiモールなど、 新規事業に取り組むことが多くありました。ご存知のとおり、 mixiはPerlでの開発がメインだったため、 自分自身もPerlを使った開発をガッツリやっていました。 そんな中、

2014年に笠原が 「みてね」 のプロトタイプの開発を進める段階で社内メンバーを募集することになって手を上げたのが最初のきっかけです。

みてね開発の遷移

――みてねは、

笠原さんご自身のニーズから生まれ、 さらに、 「ミクシィ」 の中から開発メンバーが集って、 社内から成長を遂げたプロダクトと言えますね。成長の背景について詳しく教えていただけますか。 笠原: 開発初期は、

まず、 自分自身のニーズを満たしたいと思うと同時に、 独りよがりのニーズではないか、 事業として成立するかどうか、 その点についてはできる限り多くの方に聞いた記憶があります。同じような立場で共感してくれる人もいれば、 鈍い反応や反対する方もいました。それでも、 賛同する方が多くいて、 ニーズを満たすだけではなく、 事業として成立すると感じました。 そこで、

酒井が話したように 「事業としていける」 と判断したタイミングで社内でのメンバー募集を行いました。最初は5人のチームでした。チームメンバーからもさまざまな創造性のある工夫や機能が発案されて、 またテストユーザとして参加していただいたママやパパからの意見も得ながら、 完成度も一気に高まっていきました。 ――

「みてね」 は、 笠原さんの強い信念と周りへの信頼から誕生したプロダクトがわかるエピソードですね。ちなみに実際に開発の立場から見て、 酒井さんはみてねの成長をどのように捉えていますか。 酒井: 開発当初は、

mixiのエンジニアを中心にしたチームで進めていたこと、 また、 利用者が拡大したことで堅調に成長していました。そして、 今、 5年を迎えた中で、 私が 「みてね」 成長のターニングポイントと捉えるのが、 「国際化」 に取り組んだときです。 これまでは、

日本国内に向けたサービスのため、 言語の壁はもちろんありませんでしたし、 ユーザの皆さまの使い方や日常生活について、 想像できる部分が多くありました。しかし、 国際化に取り組むと決めてからはさまざまな部分で課題が変わり、 開発体制にも影響が出始めました。 まず、

多言語化によって、 アプリ内部の 「翻訳」 といったワークフローが新たに生まれることになるので、 それをどういった体制で行うか、 また、 それを効率的に行っていくための開発なども頻繁にエンジニアが提案していました。さらに、 言語だけでなく、 文化の違いによる課題解決のために、 UIやユーザ体験の一部変更を行うなど、 ユーザとの接点部分でも課題が見えました。 加えて、

海外展開を行っていくために、 インフラ面での強化も必要と考え、 国際化のタイミングでSREチームも生まれています。

プロダクトオーナーと開発チームの関係

――プロダクトオーナーである笠原さん、

そして、 初期メンバーの酒井さんを始めとした開発チームが、 プロダクトの成長とともに拡大、 そして、 チームそのものも成長していることが伺えました。 ところで、

一般的に、 プロダクトオーナーと開発チームの関係が、 プロダクトの特徴であったり開発スピード、 その先の成長にも大きく影響が出る場合が多く見られます。 「みてね」 における、 プロダクトオーナーと開発チームの関係について、 それぞれの立場から教えてください。 笠原: 私自身は、

プロダクトオーナーだから絶対的な権限を持っているという気持ちはあまりなくて、 メンバー全員でみてねのことを考え、 開発を進め、 機能追加や改善に取り組んでいると認識しています。その前提の中、 自分として、 半年後にどうありたいか、 1年後のみてねの形はどうなっているか、 など、 未来像や目標を言語化することは心がけていますね。 酒井: 私たち開発チームも、

チームの中で課題や取り組むべきこと、 次の目標を言語化し、 共有することは常に心がけています。また、 開発チームとしても笠原が言語化し共有してくれることで、 何を目指すのか、 どう動いていくかのブレが少ないです。 ――とは言え、

全員の意見が合致しないこともあるのではないでしょうか。 笠原: はい、

当然、 それぞれが目指すことややりたいことで、 細かな見解の相違、 食い違いは生まれます。ただ、 食い違いが出たときは議論をし、 コンセンサスを取ってから、 各チームで動けるようにしています。 これは開発チームだけではなく、

みてねのメンバー全員に対する私の姿勢として、 全員が自分自身の業務に対する納得感、 もっと言えば、 自分ごととしての業務になってもらいたいと強く思っています。ですから、 もし、 少しでも 「なぜ今自分がこの仕事をしているのか?」 と思われることがないように、 十分説明するようにしています。 その1つとして、

毎週、 みてねに関する数字を共有する場とレビューの機会を設け、 また、 アプリのレビューやTwitterなどのソーシャルメディア、 実際にユーザの皆さまから届く声もカスタマーサポートメンバーが気になったものに関しては、 Slackのチャンネルで全員が触れられるようにしています。 数字については、

プロダクトオーナーとしての毎年の目標を言語化し、 定期的に達成できているかどうかを話して、 共有していますね。たとえば、 2020年の大きな目標は 「収益面の強化」 で、 具体的に取り組むべき課題を9つのプロジェクトとして共有しました。このような形で何を行うかを細分化し、 それが達成できているか、 あるいは未達なのかも共有して、 チーム内での意識のズレが起きないように心がけています。 現状、

2020年の目標で設定した9つのプロジェクトはすべて実現できる見込みです。 酒井: 開発チームとしては、

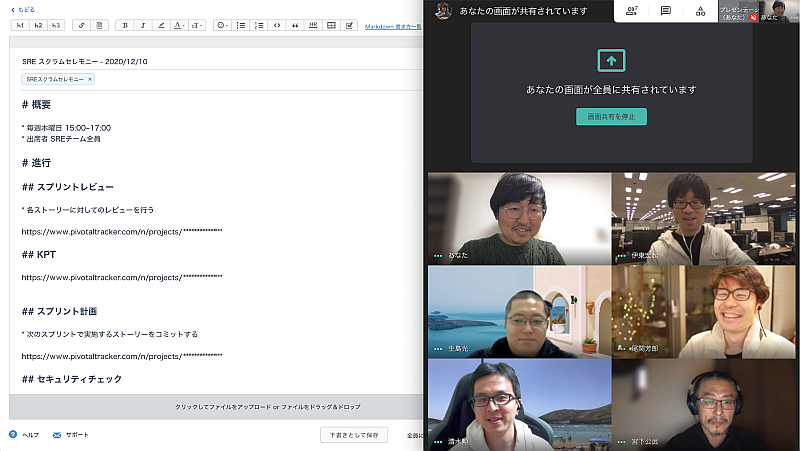

事業の目標に合わせて、 デザイン領域、 エンジニア領域の、 それぞれのプロジェクトリーダーが細かく課題を設定して開発を進めています。開発プロセスとしては、 2週間ごとのスプリントで動くスクラム開発を採用していますね。 スプリントの中では、

毎回、 次のスプリントにやるべきこと、 やりたいことを共有する時間も必ず確保しています。 笠原: 私自身もこのスクラム開発で取り組むBacklogの内容は目を通すようにしています。もちろん、

すべてにコメントをしきれてはいませんが、 毎週10~20ぐらいの新しいアイデアが生まれてきて、 それが、 今のみてねの魅力につながっていますね。 アイデアに関しては、

開発チームからの声だけではなく、 カスタマーサポートやユーザからの要望なども取り入れることで、 プロダクトの内面および外面、 それぞれからの進化ができるように考えています。 言葉で言うと、

螺旋階段型の成長モデルを目指しています。いきなり上に届く、 エレベーターのような形ではなく、 ぐるぐると回りながら、 全体を見渡して、 一歩ずつ成長する (上に登る) イメージですね。 酒井: これは一緒に開発していて本当にそう思います。誤解を恐れずに言えば、

笠原が一番のヘビーユーザで (笑)、 とにかくみてねのことを考えている時間が誰よりも長いです。ですから、 たとえば、 私が新機能を提案すると、 実はすでにそのことは考えられていて、 2歩、 3歩先の見解からフィードバックをくれることが多々あります。 その点では開発チーム全員が、

非常に信頼できるプロダクトオーナーだと感じているはずです。 その中で私が気を付けているのが、

笠原に任せっきりにならない組織づくりです。エンジニアであれば、 技術領域に関しては自分たちが責任を持って判断できる、 そういう体制が理想です。とくに新しい技術トレンドが生まれたときは、 エンジニアの真価が問われます。

「みてね」ならではの開発チームの特徴

――プロダクトオーナーと開発チームのそれぞれの立場の共有、

そして、 何よりコミュニケーションを含めた密な連携が、 今のみてねを支えることが伺えました。続いて、 開発チームにフォーカスして質問させてください。現在のみてね開発チームの体制、 また、 特徴があれば教えていただけますか。 酒井: まず、

開発チームはもちろん、 事業部内に多くのみてねのヘビーユーザがいる、 というのが1つの特徴です。作る側が当事者目線で体験や課題を捉えられるのはとても大きいですね。 また、

最近は開催できていないのですが、 リリース後、 ユーザ規模が小さい間は定期的にユーザミートアップを開催していました。そこでは、 自分たちの目線とは違う、 客観的な目線から、 とくに自分たちが知らないこと、 見えない課題、 さらにみてねを通して見える、 社会的な問題にも触れることができたと感じています。 そうした、

さまざまな目線を意識しながら、 実際に手を動かして開発するときの心構えは 「目の前のユーザを喜ばせたい」 という共通認識で進められてきたことも、 みてねの開発ならではの特徴と言えます。 また、

私がもともとmixiの開発も関わっていたので、 当時と比較すると、 mixi時代はエンジニアの数が多く、 開発組織の規模が大きかった一方で自分が扱える範囲が小さかったとも言えます。みてねについては、 スモールスタートのときから関わっていたため、 自分が扱える範囲が広く、 いろいろな技術を自ら試すことができたというのもエンジニアとしての喜びがありました。 現在は19名の開発チームになり、

規模も大きくなっている中、 アプリ開発、 デザイン、 インフラ、 SREなどチームに分けて進めていますが、 ユーザの声を大切にする気持ちやさまざまな技術の研究をする開発文化は残っていると思います。 開発手法としては、

スクラム開発 (ラージスケールスクラム) を採用し、 チーム内のコミュニケーションの活性化、 課題の共有、 ロールの明確化など基本部分をしっかりとやりながら、 実際の開発業務はチームごと、 個人ごとで対応できる体制で行っています。 具体的なツールとしては、

奇をてらったものはなく、 シンプルさ・ 使いやすさを重視することで、 より速く、 効率的に開発できる体制になることを心がけています。 笠原: 私は、

全体の中でもとくにアプリ開発やユーザに近い部分を見るようにして、 SREや機械学習などに関するところは緩めに参加している状況です。ここも、 役割分担と情報共有のバランスを心がけている結果と言えますね。 ――ここまでのお話を伺って、

まさに 「みてね」 という1つのプロダクトをメンバー全員がそれぞれの役割を持ちながらも、 同じゴールを目指して進めている 「ラージスケールスクラム」 の模範例と感じました。 今後、

さらに成長し、 また、 エンジニアを含めたチームメンバーが増えることがあるかと思います。その点について、 とくに育成についてはどのように進めているか教えてください。 酒井: 新たなメンバーが増えたときのトレーニングとして、

既存メンバー含めた3人程度の小さなスクラムチームを作り、 私から課題を提供して開発してもらっています。このとき、 私が意識しているのは、 スピードよりも、 チームでの開発を体験してもらうこと、 また、 確実にゴールに辿り着いてもらうことです。可能な限り、 プロダクトの改善につながる課題を提供するため、 達成したゴールが 「みてね」 のユーザにとっての価値につながり、 自分がチームの一員になれたと実感してもらえるよう心がけています。 言葉で言うと楽しそうに見えるところもありますが、

中には小さなバグの改修などもあります。バグの改修は地味ですが、 とても大切な業務ですから。 また、

人材育成とともに、 技術的負債の解消や新しい技術の採用を通して、 開発者体験の向上も積極的に行っています。 とくに最近ではインフラの刷新に取り組んでいます。みてねのインフラは、

5年前に設計された当時から、 主にAWS OpsWorksで構成管理されているのですが、 サービスや組織の成長とともに、 コストやスケーリング、 開発効率などの面での課題が顕在化してきているため、 現在はAmazon EKSを採用してコンテナ化を積極的に進めています。SREチームが誕生したのは、 そのプロジェクトを立ち上げるためでもありました。 このように、

プロダクトや組織の課題と向き合う中で新しい技術に触れていくことで、 新卒エンジニアや中途採用エンジニアの育成だけではなく、 いまチームにいるエンジニアにとっても常に学べる環境を提供していきたいと考えています。

ユーザ環境の変化と社会への適用

――2020年、

コロナ禍により人々の生活はガラッと変わりました。中でも、 日常生活におけるオンライン・ デジタル化は顕著だったと感じています。この点から見て、 みてねへの影響、 開発する立場で感じたことがあれば教えてください。 笠原: この社会変化は本当に大きく、

今もなお、 社会情勢を見ながら開発を進めているのが実際のところです。 振り返ってみると、

3月中盤の北米ロックダウンが最初の転換期でした。みてねはすでに北米展開をしていた中、 3月中盤以前は、 利用者のアクティブ率は週末に増加する傾向だったのですが、 ロックダウン以降、 平日も含めて、 アクティブ率の曲線が大きく上昇しました。 理由は、

日常的に外出できなくなったこと、 そのため、 人と人が会えなくなったことで、 インターネット・ スマートフォンを通じてコミュニケーションを取る行動にシフトしたからです。 今まであたりまえだった日常生活、

家族の幸せが奪われてしまった。そのことはとても悲しいことですが、 わらをもすがる思いでみてねを利用してくださっていると感じました。実際、 みてねを利用して子どもの成長を見られている、 見せることができているというレビューは本当にたくさん付きました。 とくに、

この時期にお子さんが生まれたご家庭にとっては、 遠く離れた自分自身の両親、 つまり、 祖父・ 祖母に会わせられないという辛い状況だった中、 オンラインを通じてのコミュニケーションをみてねがサポートできたのではないかと思います。 さらに、

私たちとして、 今のこの状況でできることがないかと考えている中、 酒井から 「まず多くの方に使ってもらって、 少しでも豊かなコミュニケーションを提供することがみてねの役割では」 という提案をもらいました。 そして、

それまで有料だった3分以上の動画アップロード機能を一時無料開放するなど、 ユーザの皆さまにとって、 少しでも役立つよう意識しました。 その他、

子育ての課題解決に取り組む団体の活動をサポートする 「みてね基金」 の設立など、 今できることを考え、 取り組んでいます。 - 子育ての課題解決に取り組む団体の活動をサポートする 「みてね基金」

を設立 - https://

mixi. co. jp/ press/ 2020/ 0413/ 3929/

- 子育ての課題解決に取り組む団体の活動をサポートする 「みてね基金」

――迅速な対応、

臨機応変なサービスの拡充は、 みてねが持っているコンセプト、 「子育てを楽しく」 ということに通じているように感じます。ところで、 突発的な状況の変化が、 なにかサービス運用に影響は出ましたか? 酒井: これは自信を持って言えるところで、

急に負荷が増えたからといった理由でサービスに障害が出たことはまったくありませんでした。SREチームを始めとした各担当によるインフラの最適化が進んでいたこともあり、 事前に予測し準備していた範囲で十分対応できました。 ただ、

サービスそのものというよりは、 私たち開発メンバーには影響がありましたね。とくに、 社会的にリモートワーク化が進み、 私たちも例にもれず、 春以降、 リモートワークで日常業務を遂行しています。 そこで、

今までとは違うコミュニケーションスタイル、 日々の業務の進め方などを、 試行錯誤して進めています。メンバーの中には、 まさに育児真っ最中のものもおりますし、 コロナ禍における子育てを自分ごととして、 また、 それが世の中でどういう状況なのかを調査しながら、 開発しています。 気持ちの面では、

子育てを楽しくしたいと考えている私たちが、 あまりに必死になりすぎてしまうと、 サービスにそれが現れてしまうので、 できる限り余裕を持って開発できるようにはしています。 他にも、

コミュニケーションツールとしてSlackを活用する状況が格段に増える中、 オフィスに集まっているときはあたりまえだった、 隣の机の社員同士の、 ちょっとした会話、 雑談が、 Slackになった途端に減ってしまったので、 意識的にSlack上でも雑談するようにしています。これも1つの変化と言えますね。 笠原: メンバーが集まってのオンライン懇親会も何度か開催しています。全体で50名程度が参加し、

さらに、 全員がいるスペースといくつかの少人数スペースを用意して、 それぞれが思い思いに会話できるようにしました。

2021年のみてねはここに期待!

――全員がまったく想定しなかったコロナ禍において、

みてねというプロダクトが持つミッション 「世界中の家族に “こころのインフラ” を提供する」 を、 この状況においてもユーザはもちろん、 プロダクトを作る側も変わらないよう、 適応しながら開発を進められてきたのですね。 さて、 最後に、 2021年のみてねの見どころ、 お二人からの抱負、 ユーザに向けてのメッセージをお願いします。 笠原: ユーザ数としては、

2021年前半には、 1,000万ユーザを超えると思います。その先に2,000万、 3,000万の方に使ってもらえるのも時間の問題だと思っています。 これまで積み上げてきた海外展開、

及び、 収益化をさらに一段上のフェーズを目指しますし、 2021年がそのターニングポイントと捉えています。 みてねは、

子どもの写真や動画をコアとして、 家族間のコミュニケーションがプロダクトとしての魅力であり、 強みです。これからは、 その (コミュニケーションの) 延長線上にある、 子どもの成長を楽しむ、 みんなで喜ぶという観点から機能を追加したり、 派生するプロダクトにつなげていきたいです。ひとことで言うと 「家族の絆が強まる」 プロダクトです。 また、

すでに進めている海外展開は、 今まで以上に強化したいです。子育てと1つとっても、 日本と世界でその価値観や概念は異なりますし、 体験が違うものになります。その中で、 子どもが生まれた喜び・ 嬉しさ、 家族で見守りたいという気持ちは世界共通です。共通した概念を大事にしつつ、 日本、 そして、 世界の国々の文化の違いも吸収しながら展開していきたいですね。 酒井: 開発チームの観点で言えば、

とにかく、 まだまだやりたいことが多く、 対応しきれない状況です。自分のエンジニアキャリアの中でも、 やりたいこと・ 実現したいことがこんなにたくさんあるプロダクトは初めてです。 ですから、

これからも、 そのやりたいこと・ 実現したいことを、 開発メンバー一人ひとりが楽しみながら取り組んで形にしていける、 そういうチームを目指しています。 また、

今、 笠原が話したような世界展開においては、 開発を日本だけに閉じず、 海外のエンジニアも増やし、 現地の文化や風習をより反映したプロダクト開発ができるようにもしていきたいです。 笠原: 最後に、

これは2021年という話より、 ずっと先の話になりますが、 今、 私たちの世代の子どもたちの写真や動画を楽しみ、 喜んでいるような状況と同様に、 今のみてねの主役である子どもたちが、 大人になったとき、 今度はその子どもたちが親になり、 さらに、 その子どもたちの写真や動画で楽しみ喜んでもらえるような、 親世代から子世代へと代々愛され続けるそういうプロダクトに成長していけたら嬉しいですね。 ――ありがとうございました。

コロナ禍の中、

改めて、

開発視点で見ると、

そして、

2020年12月現在、

- みてね採用募集

- https://

mitene. us/ recruit