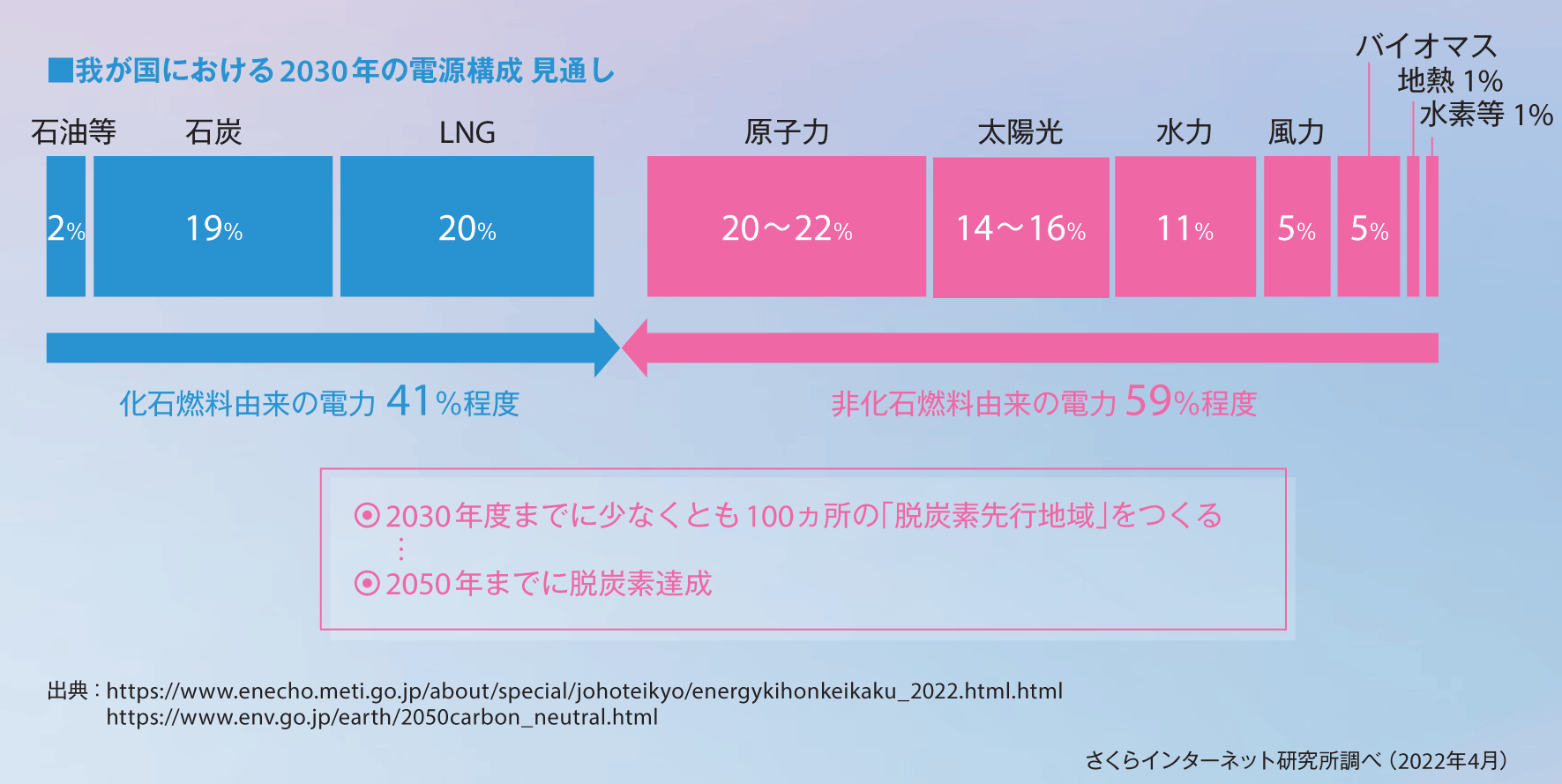

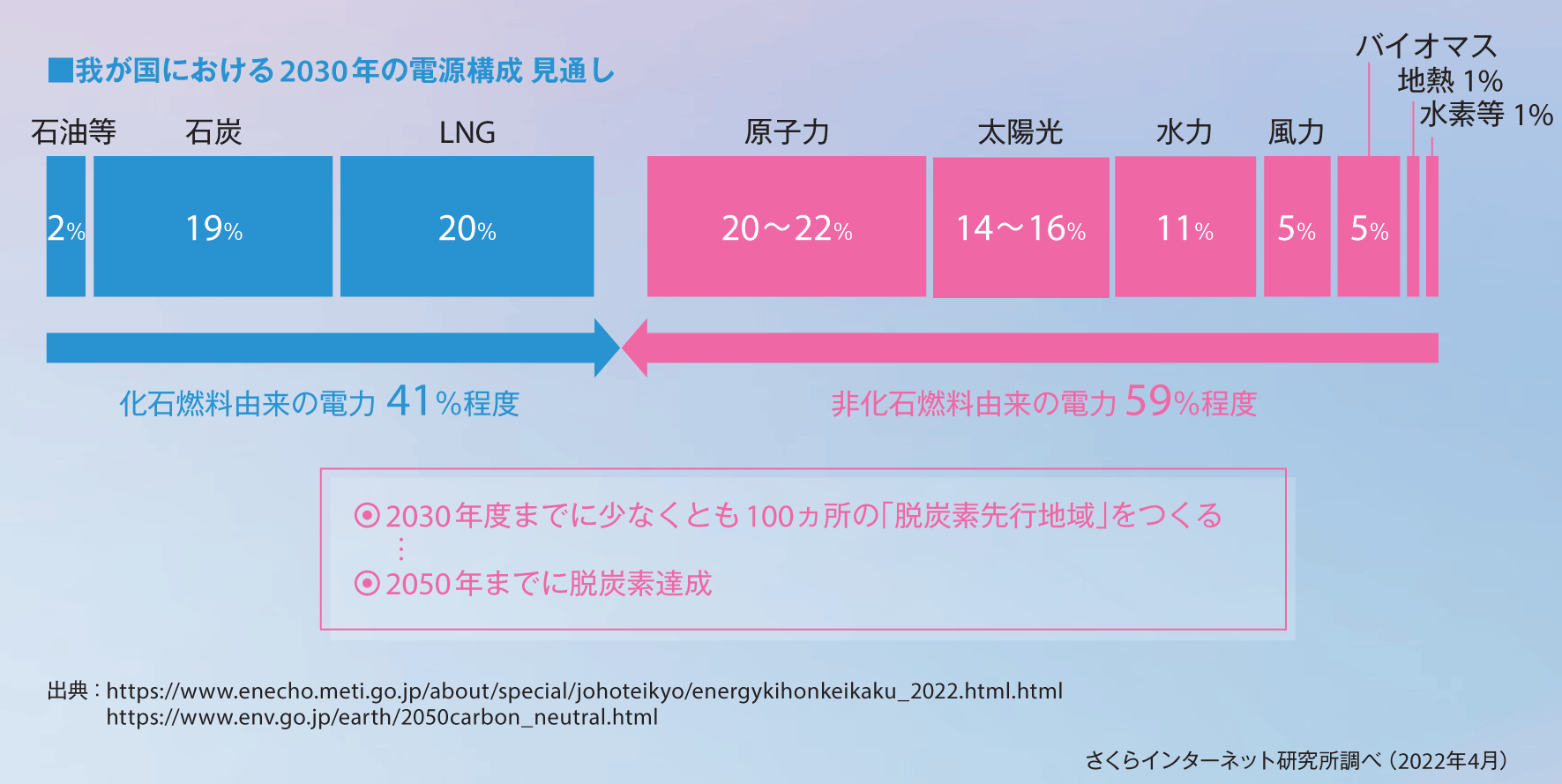

1990年代からCO2などの温室効果ガス削減の本格的な取り組みが我が国で始まり、すでに30年が経過しました。資源エネルギー庁がまとめた「第6次エネルギー基本計画」によると、2030年度には非化石燃料由来の電力を59%程度へ引き上げ、2050年までには脱炭素社会を実現することを目指しています(図1)。

図1 2030年度の電源構成目標(経済産業省/資源エネルギー庁 エネルギー需給の見通し 2022年1月現在)

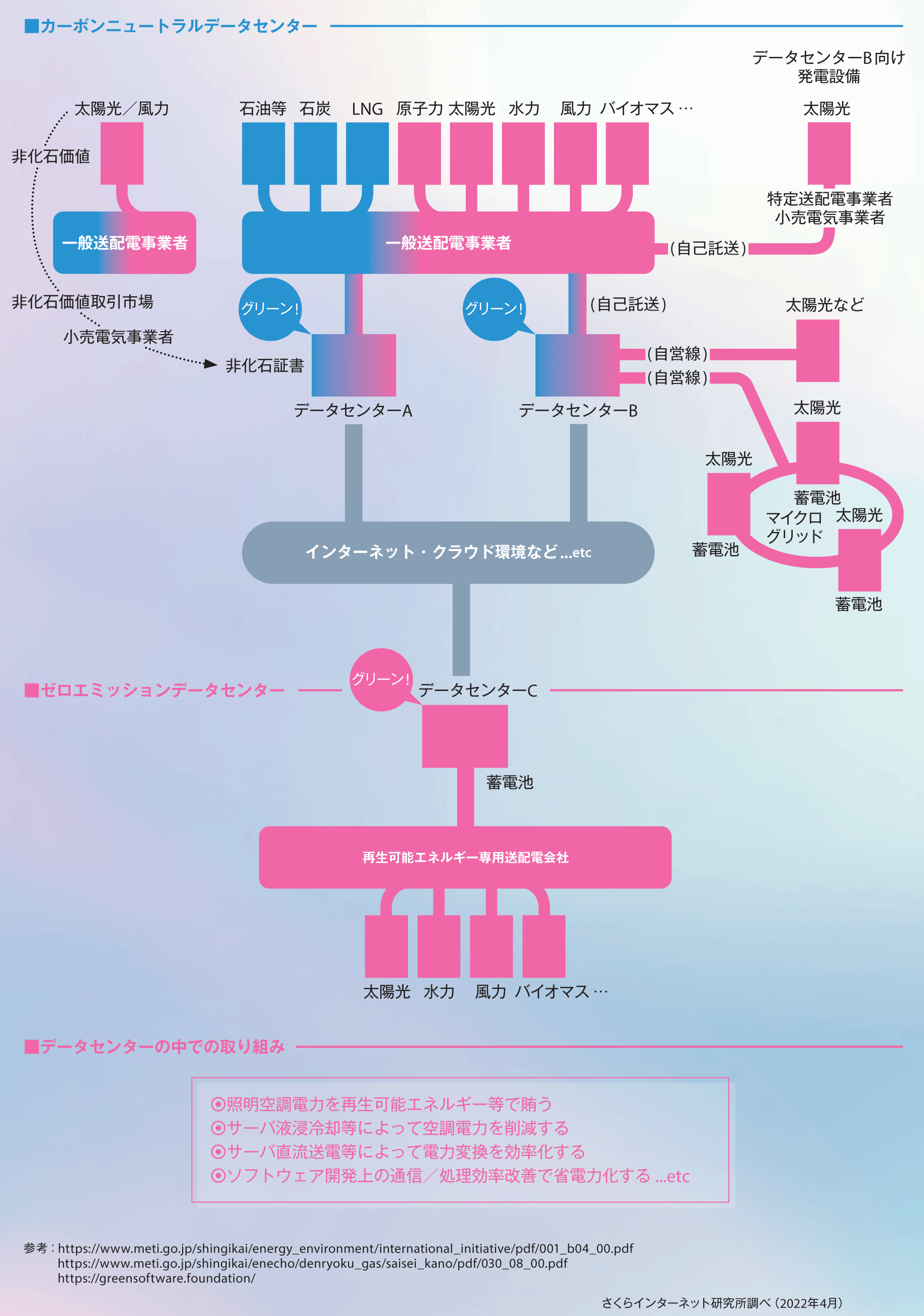

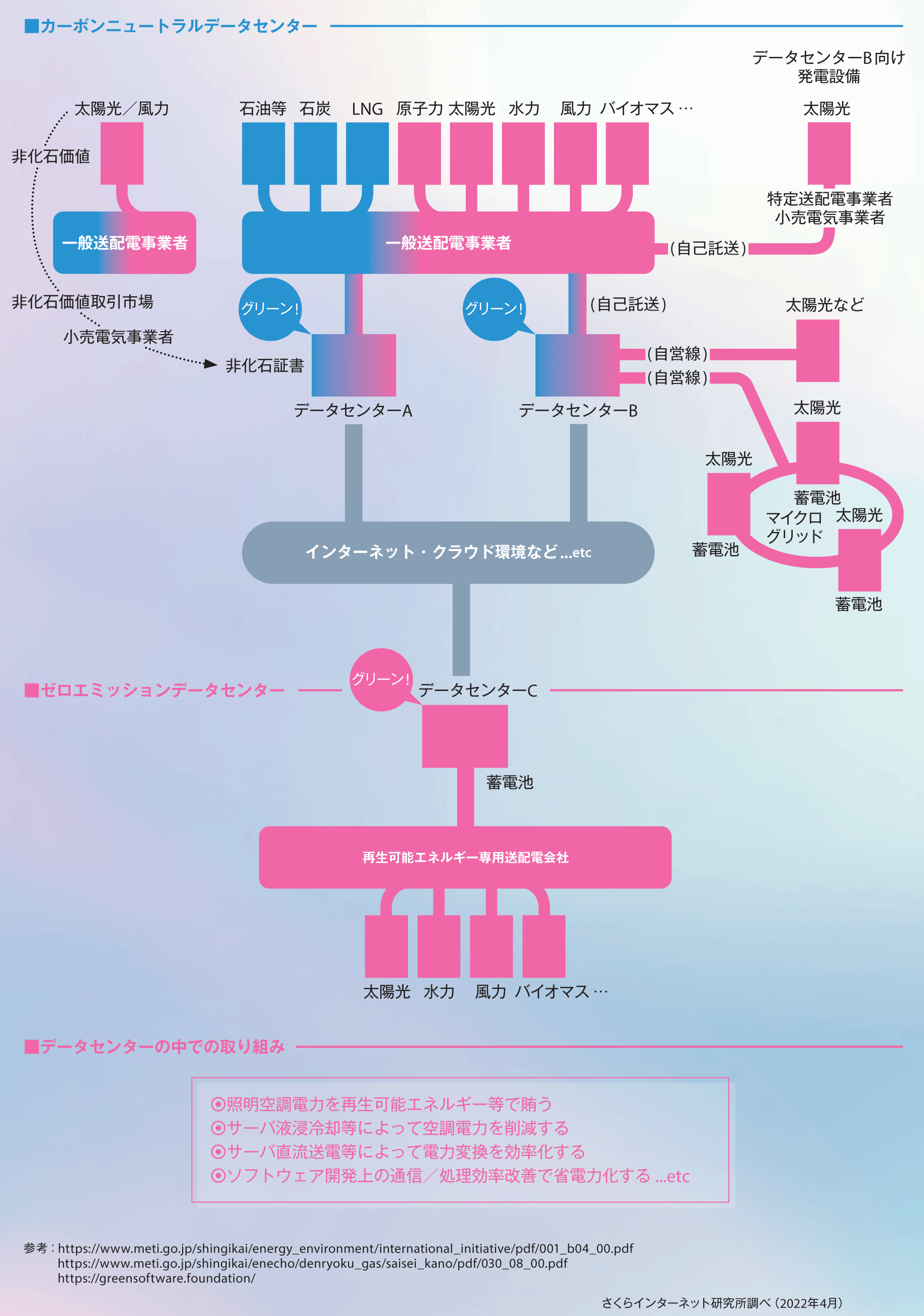

世界的に見てもIT業界では、とくに莫大な電力を消費しているクラウド・コンピューティングやデータセンターの領域で、主要プレーヤーから「カーボンフリー」「カーボンニュートラル」「カーボンネガティブ」など、温室効果ガス削減や吸収を目指した取り組みと、そのロードマップが表明されています。日本国内においても、太陽光発電、風力発電などにより生成された電気が持つ「非化石価値」を取り出した「非化石証書」を用いて、実質再生可能エネルギー由来100%のデータセンターを運営する事業者も増え始めました。2000年から段階的に始まり2016年に全面自由化となった電力の小売や、発電・送電・蓄電領域における技術革新もあいまって、クラウド・コンピューティング環境やデータセンターを脱炭素化する活動も、今後多様化が予測されています(図2)。

図2 データセンターにおけるCO2削減と2030年の未来予測

特定企業向けに遠隔地で発電された再生可能エネルギーを既存の系統送配電ネットワークを通じて自己託送する取り組みや、自営線を用いて送電する取り組み、再生可能エネルギーだけで構成された専用送配電ネットワークなど、再生可能エネルギーの送配電のあり方も多様化していくことでしょう。データセンターの中の取り組みとしても、照明空調に再生可能エネルギーを使うことや、サーバの冷却方式や給電方式を変えることで省電力化を図る取り組み、ソフトウェア開発上の通信/処理方式の改善による省電力化の取り組みなど、社会的な脱炭素化の要請に則したさまざまな活動も始まりました。漫然と稼働させていたしくみのひとつひとつを、小さくとも省電力化していくムーブメントに今後も期待しています。