小説・漫画に限らず、イラストや音楽作品にもオリジナルの世界観やキャラクター設定、ストーリーを織り込むことは珍しいことではなくなってきています。

しかし、いざ「自分だけの物語をつくろう」と考えても最初からうまくいくことは多くありません。

- 基となった技術がまだないはずなのに発展したテクノロジーが使えてしまう

- 誰でもかんたんに魔法が使える世界で火起こしに苦労させてしまう

- 平安時代に白菜(明治後期に渡来)畑を出してしまった

- 鉱山に純度100パーセントのアルミが!

など、知識不足や時代考証でのミス、技術的な勘違いを残してしまうのが創作活動のよくある落とし穴のひとつでしょう。

二次創作も例外ではありません。元の作品の時代や技術水準をある程度把握しておかないと意図せぬ部分に不整合が生じることもまま起こり得ます。

ただし、これらを事前にすべて調査する…というのも現実的ではないですし、仮に調べ抜いたとしてもそれが面白さにつながるかはまた別の話です。

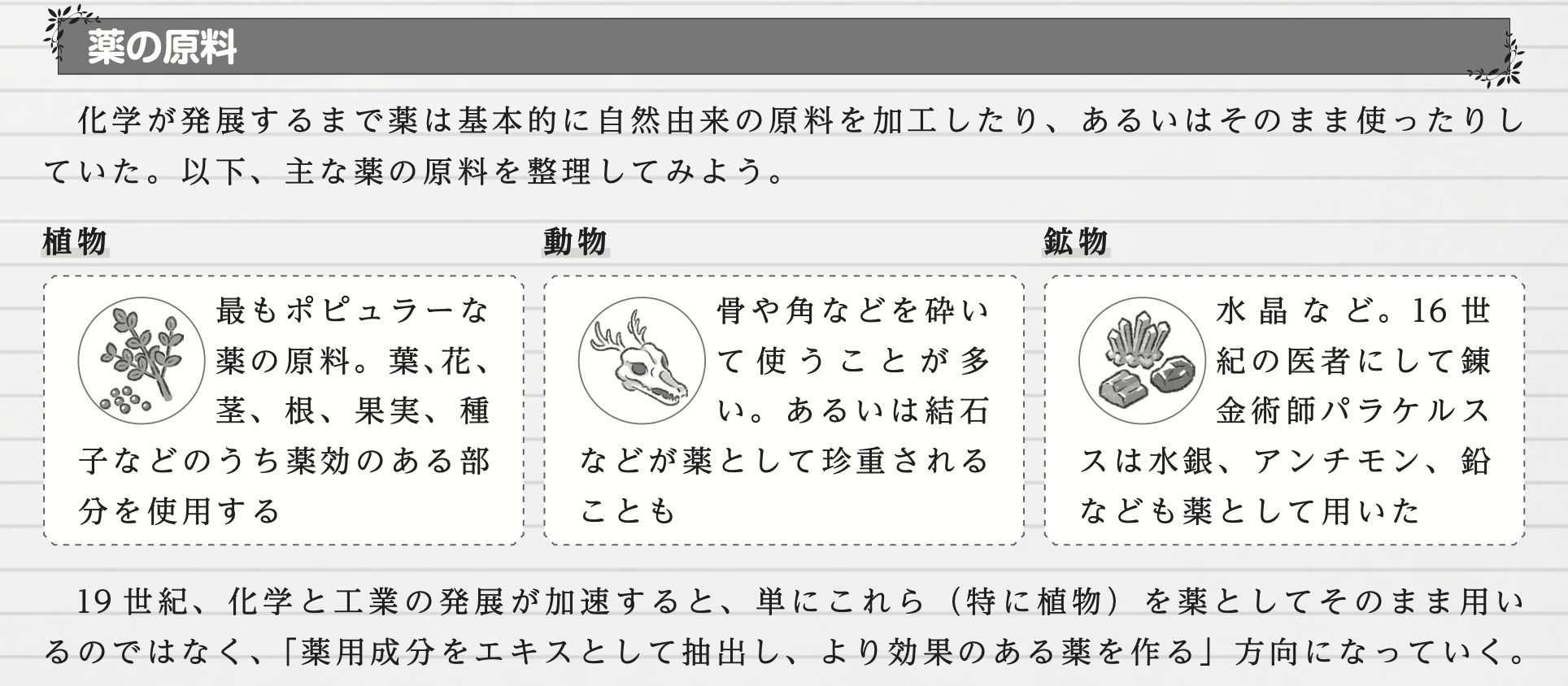

そこで本書では「物理学」「数学」「地学」「植物学」「生物学」「鉱物学」「天文学」「医学/科学/錬金術」「魔法学」の9種の視点から現実の技術や知識、ツールの成り立ちと歴史を解説しました。

「透明なガラスを得るには?」「中世における病気の治療法は?」「なぜ星座や星を観測する必要があった?」「実在した魔術・秘術にはどんなものがある?」「現代科学は錬金術とつながっている!?」といった「言われてみれば知らないこと」や「知っているだけでネタに活かせる知識」を細かく紹介。さらに「モンスターの生態系」「魔法をしくみから考える」のような創作を面白く演出するポイントもあわせて掲載しています。

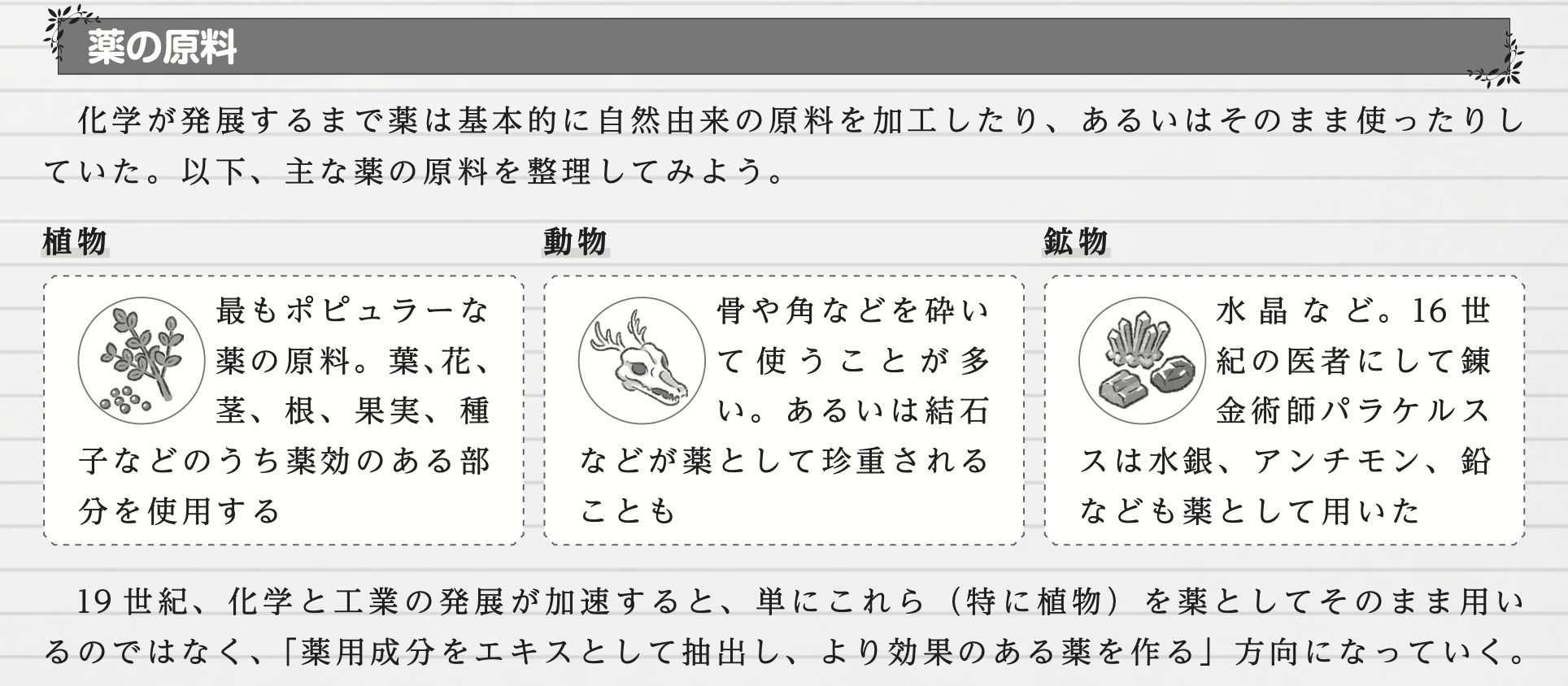

図1 (本書より抜粋)

現実の知識や歴史をベースとすることで、「ありえそう」な説得力と魅力のある作品を作り出せるようになるでしょう。

『空想世界をつくる理科の教科書』はどこまで嘘をついても大丈夫か、どこが違うと自分らしさが出せるか、創作をぐっと魅力的にするためのヒントが詰まった一冊です。

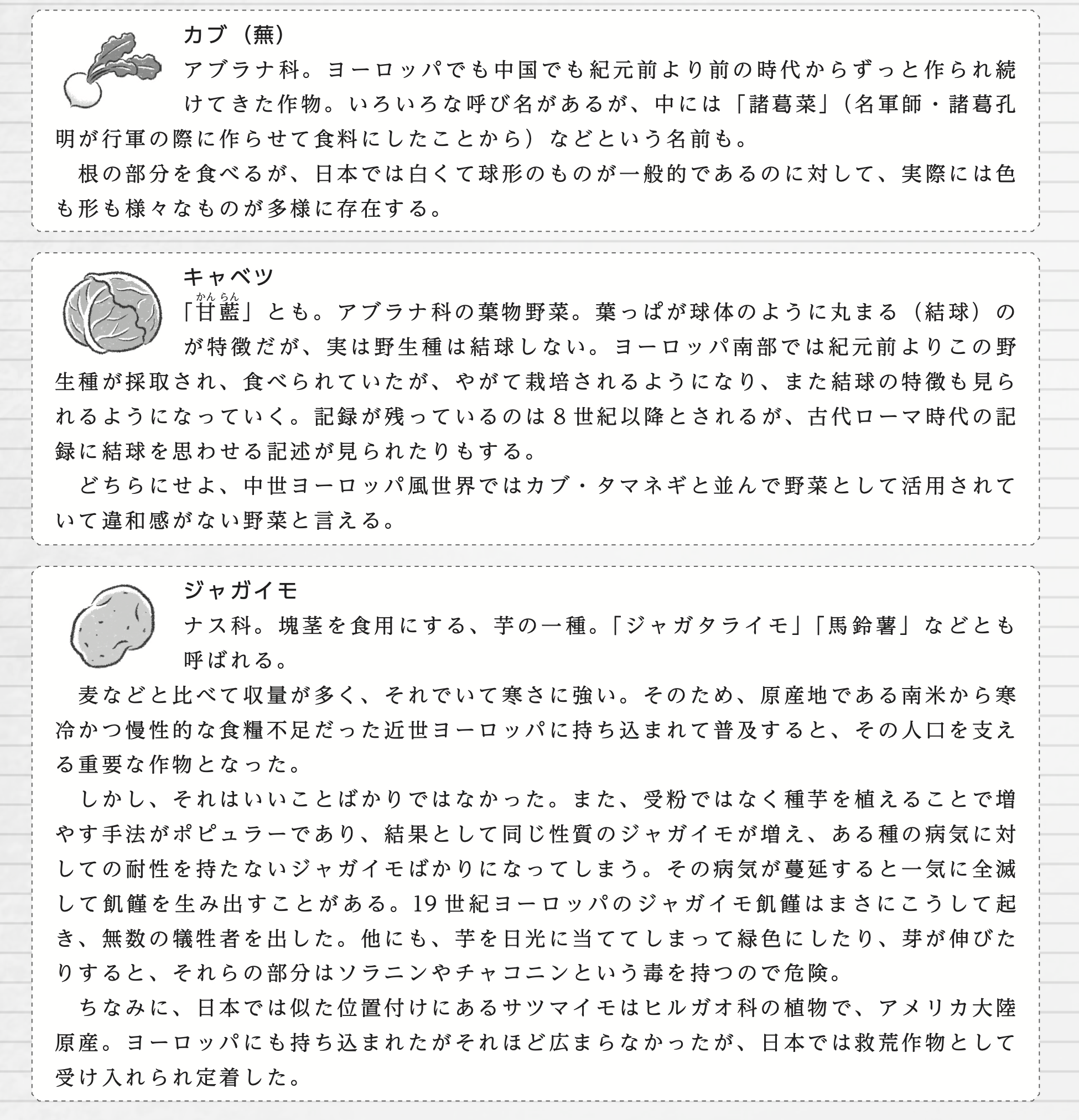

図2 (本書より抜粋)

図3 (本書より抜粋)

図3 (本書より抜粋)

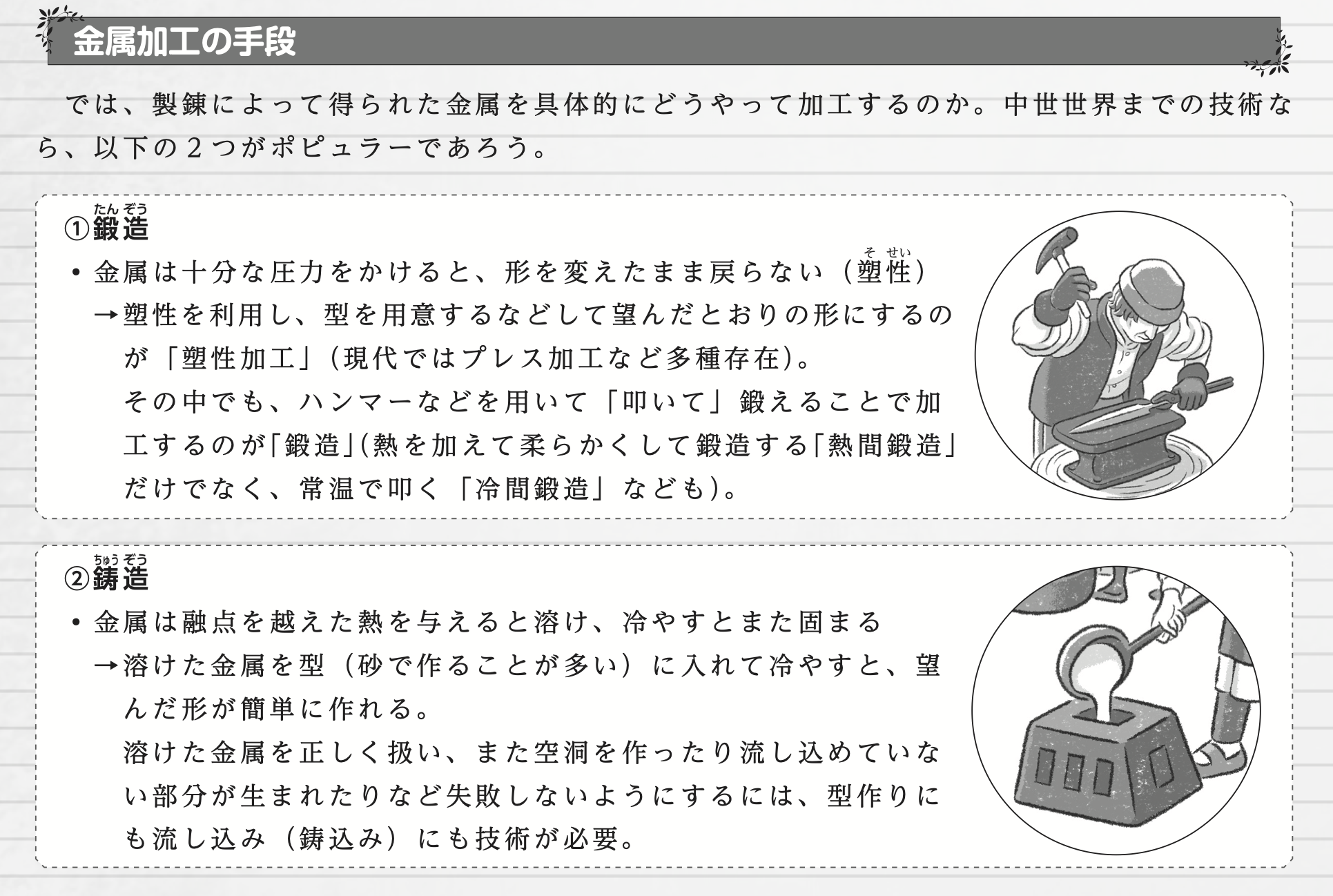

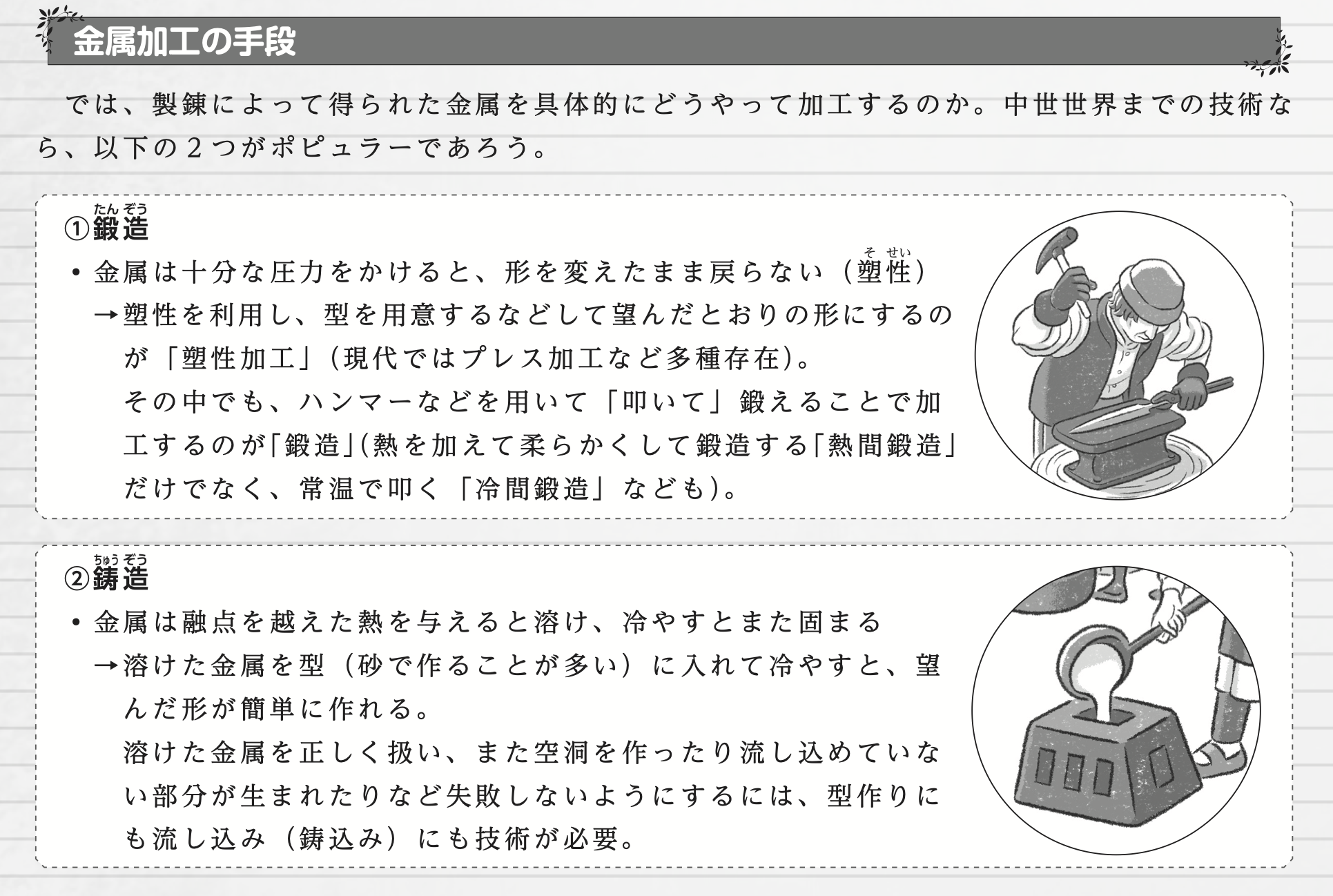

図4 (本書より抜粋)

図4 (本書より抜粋)