“育成しているつもりが、自分の仕事ばかり増える”

――そんな経験はありませんか?

現場のリーダーや管理職なら、一度はそんな徒労感を味わったことがあるはずです。

かつての仕事は「やり方を覚えればできる」再現性の高い業務が中心でした。OJTの基本も、上司がモデルを示し、部下がそれを模倣し、フィードバックして修正するというシンプルなものでした。

ところが今はどうでしょう。

資材の納期遅延、急なコスト上昇、システム切り替えやデジタル化の混乱、顔を合わせたこともない取引先とのオンライン交渉――。

マニュアル通りにはいかない「イレギュラー」な仕事が、日常的に発生する時代になりました。そこでは、教えられたことを正しくこなすよりも、「その場で判断する力」が求められています。

さらに追い打ちをかけるのが、部下側の変化です。仕事や組織へのエンゲージメントは低下し、「もっと仕事をしたい」と前向きに考える人は減少し、積極的に「教えてください」と飛び込んでくる部下は、昔よりも確実に少なくなっています。

こうした状況が、現場の育成を難しくしているのです。

「デキる社員」とは、“イレギュラーに強い人”

それでも、どんな環境でも安定して成果を出す人は存在します。

“「困ったときはあの人に頼めば大丈夫」”

“「イレギュラーな案件でも、彼なら何とかしてくれる」”

そんなふうに評価される社員たちです。著者の神谷俊氏は、多数の企業を取材・分析するなかで、この「イレギュラーに強い人材」に共通する特徴を抽出しました。それは、心理・思考・関係性という3つの視点から整理できると言います。そしてさらに強調されるのは、彼らは決して“生まれつきのセンス”だけで動いているわけではないことです。イレギュラーな状況で発揮される「強さ」を支える3つの視点に共通するのは、どれも「生まれつきの資質」ではなく、経験や指導を通じて後天的に培えるスキルであるという点です。

心理 ――逆境の中を歩む力

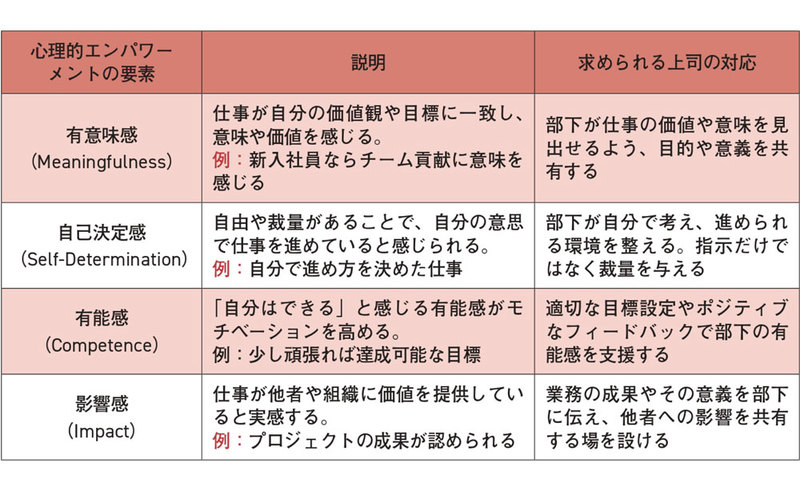

イレギュラー対応では、不確実性が高く、先の見えない状況に直面します。ここで立ち止まってしまう人と、前に進める人。その差を分けるのが「心理的エンパワーメント」です。

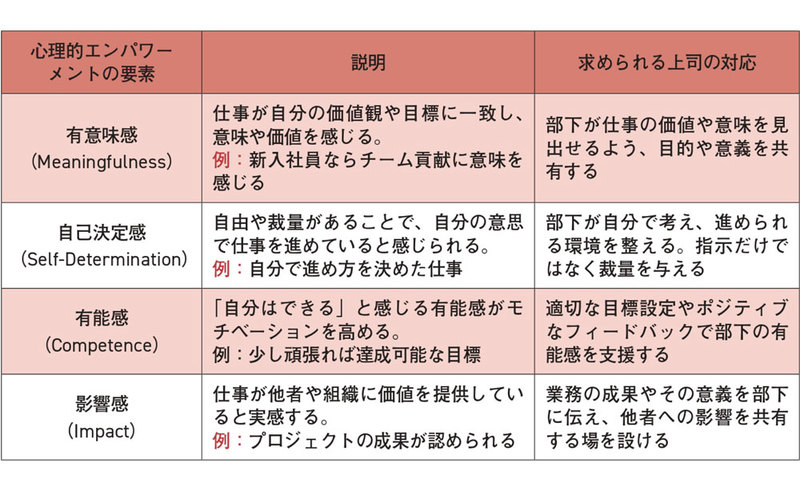

心理的エンパワーメントとは、「有意味感」「自己決定感」「有能感」「影響感」の4要素から構成される心理状態のことを指します。

- 自分の仕事に意味を見いだせているか

- 自分で意思決定できているか

- 自分にはやり遂げる力があると感じられるか

- 自分の行動が周囲に影響を与えていると実感できるか

部下がこうした感覚を持てるように支援することが、イレギュラーに強い人材を育てる第一歩になります。

ただし、心理的エンパワーメントは一朝一夕に育つものではありません。日常の小さな積み重ねが不可欠です。

たとえば、成果だけを追うパフォーマンス目標に偏らず、プロセス目標やラーニング目標を組み合わせる、あるいは「何を言ったか」ではなく「どう受け取られたか」に着目し、過去の出来事ではなく未来の行動に焦点を当てたフィードバックを行う。

こうした実践を通じて部下は「自分の仕事を自分事として捉える」ことができるようになり、少しずつ不安を乗り越えて前に進む力を身につけていくのです。

(P.70,71より)

(P.70,71より)

思考 ――混沌の中で本質を見極める力

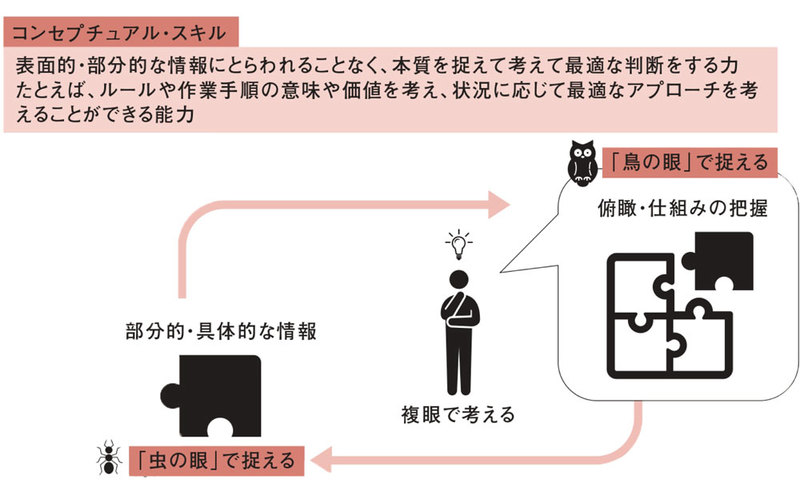

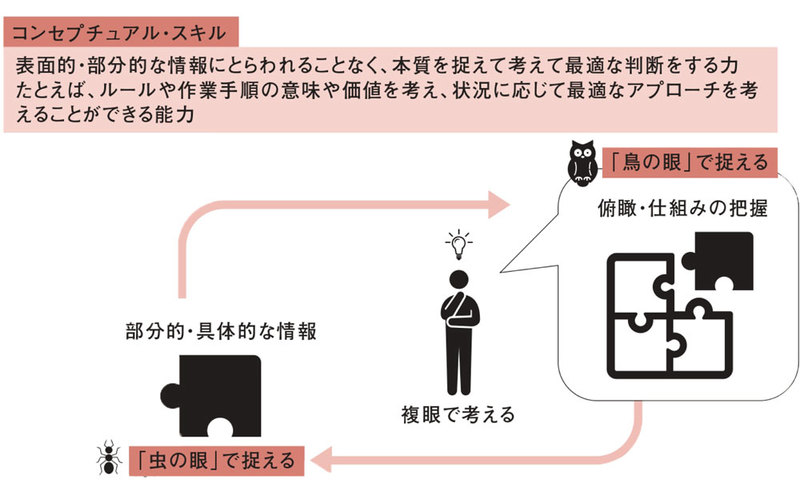

イレギュラーな状況では、「そもそも何が問題なのか」が曖昧なまま仕事が進んでしまうことが少なくありません。だからこそ、状況を整理し、問題解決に必要な要素を見極める力――「コンセプチュアル・スキル」が欠かせません。

(P.136,137より)

(P.136,137より)

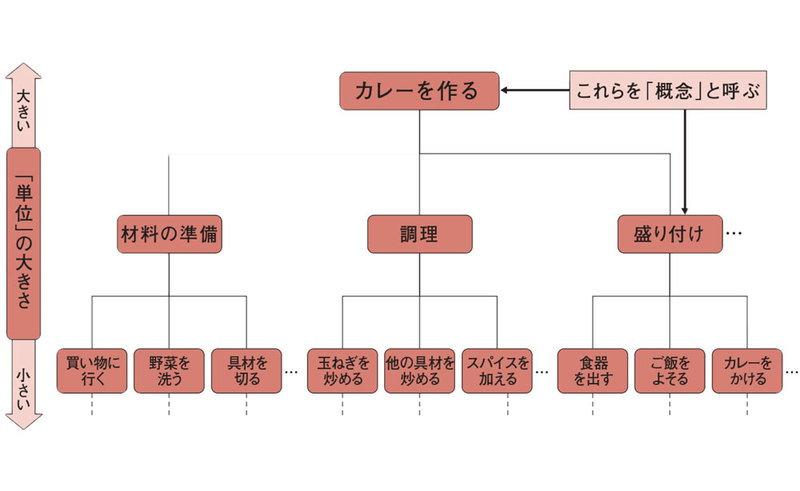

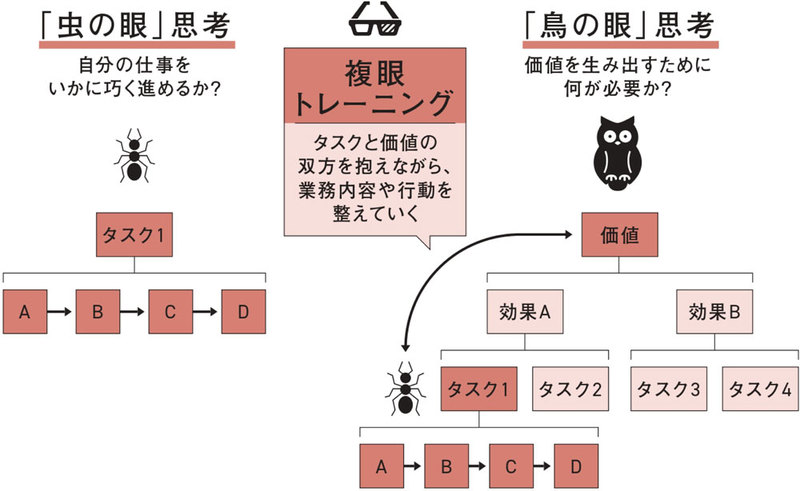

このスキルを支えるのが、「概念化」と「複眼トレーニング」という2つの視点です。

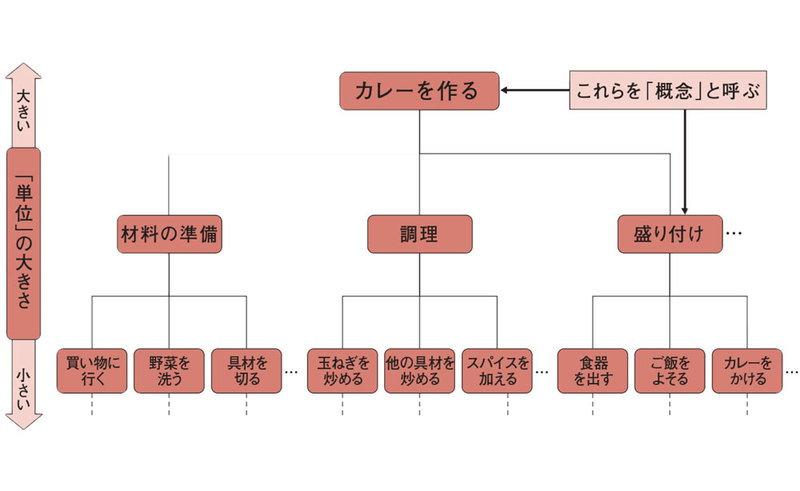

まず「概念化」とは、業務を単なる作業の連続として捉えるのではなく、目的や全体像の中で意味づけて考えるプロセスを指します。細かなタスクを「なぜこれをやるのか」という枠組みの中に位置づけられることで、部下は仕事の面白さや意義を実感しやすくなり、モチベーションの維持・向上にもつながります。

(P.144,145より)

(P.144,145より)

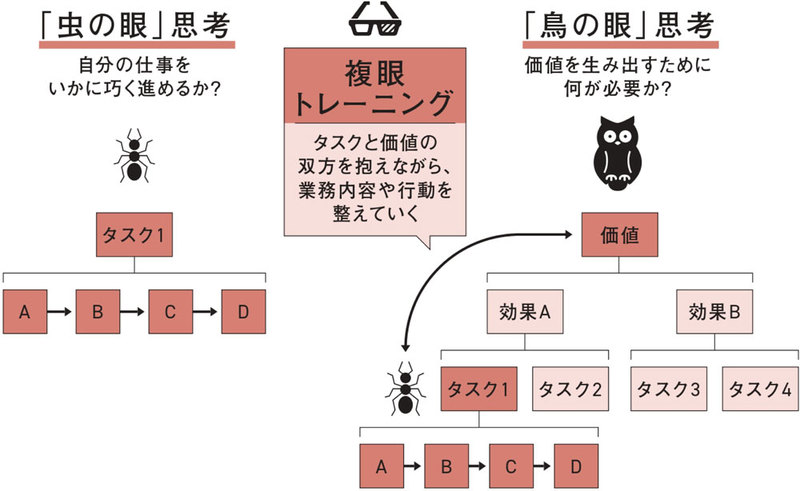

次に「複眼トレーニング」とは、物事を一方向から見るのではなく、鳥の眼(全体を俯瞰する視点)と虫の眼(細部を捉える視点)を往来することです。これによって部下の視座は一段引き上げられ、混沌とした状況の中でも「どの目的を優先すべきか」を見極められるようになります。

(P.150,151より)

(P.150,151より)

重要なのは、こうした視点を部下自身に求めるだけではなく、上司が視野を引き上げる存在として「大きな世界」を見せる役割を果たすことです。目の前のイレギュラーに右往左往するのではなく、全体像をとらえながら行動を選び取れる人材を育てる。その第一歩は、日々の地道な取り組みの積み重ねにあるのです。

関係性 ――キーパーソンを見極め、協働する力

イレギュラーな状況を乗り越えるうえで欠かせないのが、人的ネットワークです。ここでいうネットワークとは、単なる知り合いの数ではなく、問題解決や価値創出につながる「社会的資本」のことですが、これをいかに築けるかという点が、部下の「判断の質」や「周囲の協力を引き出す力」の源泉となります。

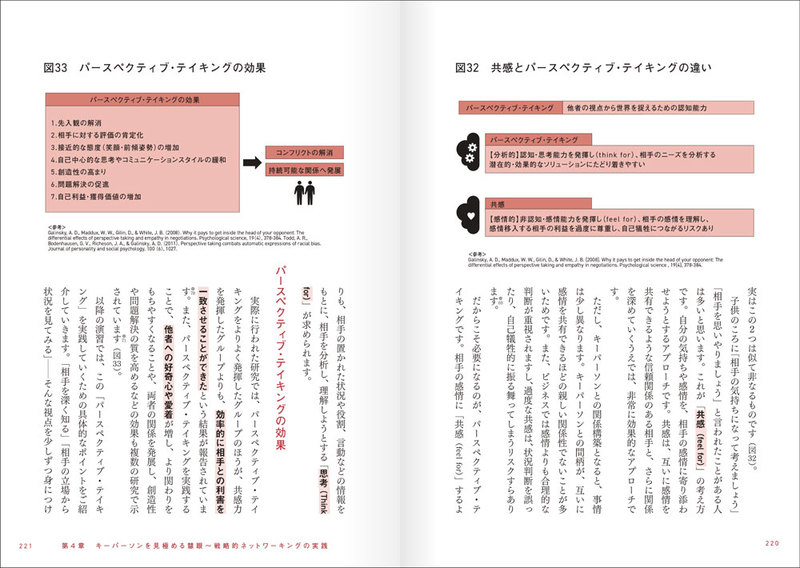

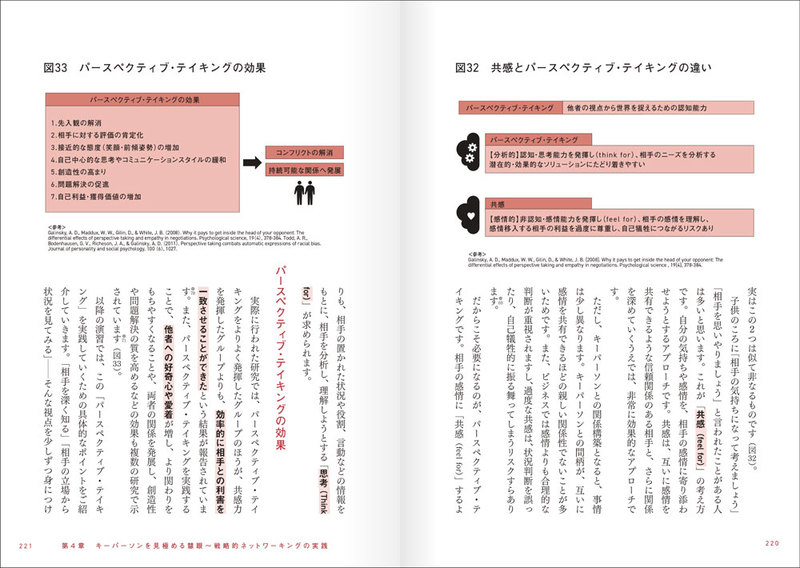

人的ネットワークを構築するうえで重要なのは、キーパーソンの特定です。プロジェクトを前に進めるには「誰に働きかけるか」で結果が大きく変わります。そのためには、相手の立場に立って考える「パースペクティブ・テイキング(視点取得)」の力を磨くことが効果的です。利害関係を整理し、関係者の動機や背景を推し量れるほど、適切な相手に適切なタイミングで動けるようになります。

こうした人的ネットワークの構築は、パフォーマンスを高めるだけではありません。多様な価値観に触れることで視野を広げ、新たな視座を獲得する機会にもなります。だからこそ上司は、部下を閉じられた人間関係に留めるのではなく、多様な人や考え方に触れられる環境に置いてあげることが重要です。

イレギュラーが常態化する今、強固なネットワークを持つ社員は「自分だけで何とかしよう」と抱え込むことなく、協力を引き出しながら前進できます。部下にその力を身につけてもらうために、上司自身がネットワークを広げ、戦略的に活用する姿を見せること

――それもまた育成の一環なのです。

(P.220,221より)

(P.220,221より)

まとめ~センスではなく「育成」で身につく力

変化のスピードが速く、予測不能なVUCA時代。部下が動かないのは「やる気の欠如」ではなく、「動けない構造」に置かれているからかもしれません。「できるやつしかできない」組織から脱却し、誰もがイレギュラーに強い人材へと育っていける環境をつくることが、これからの管理職に求められる最大の使命です。

本書『育成不全~どんな部下でも「デキる人」に変わる指導法』は、そんな現場のジレンマを克服するための理論と実践を、心理・思考・関係性という3つの視点から具体的に示しています。特典の「指導シート」を活用すれば、1on1や日常業務で即実践することも可能です。

「育成に注力しても無駄かもしれない」――そう感じているリーダーこそ、一度手に取ってみてください。きっと部下と組織の可能性を再発見できるはずです。

また、上司から十分な指導を受けられていないと感じている読者にとっても、本書は“デキる人”へと近づくためのセルフマニュアルになります。イレギュラーが当たり前の今だからこそ、誰もが自らを育て、組織を変えていく必要があります。そのためのヒントを本書から探してみませんか。