ネットワークスペシャリストは人気資格

ネットワークスペシャリスト試験まで1ヶ月を切りました。ネットワークスペシャリスト試験は、難易度が高く、人気のIT資格試験です。

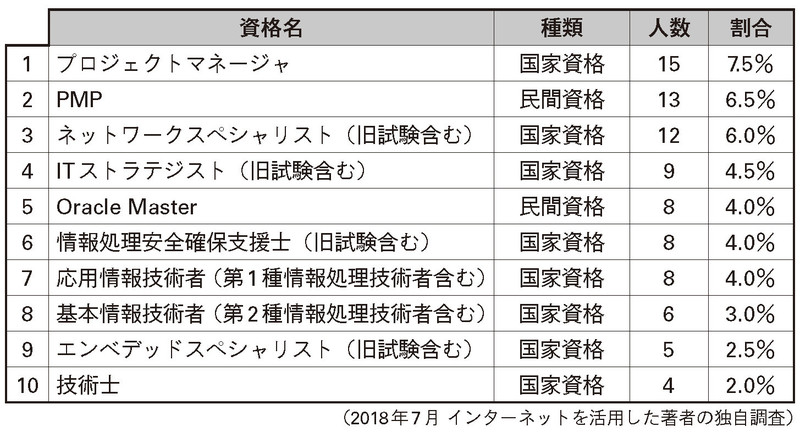

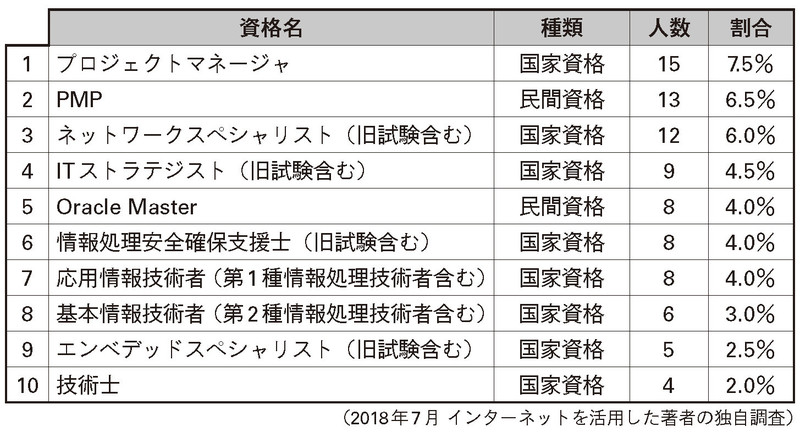

「資格は実力とは関係ない」と言い切る人もいます。ですが、この資格試験は、実力がない人が簡単に受かるものではありません。この資格を持っているだけで、周りからは一目置かれること間違いなしです。実際、インターネットによる著者の独自調査では、ネットワークスペシャリストは、SEが欲しい資格の第3位でした。

『ネスペ30 知』より

年に1回しかないこの試験、長い期間、勉強を重ねてきた方もいらっしゃると思います。あと1ヶ月を切った今、ラストスパートとして何をすべきなのか、改めてお伝えしたいと思います。

試験前日に本屋で新しいネットワークの本を買ったバカな私

私がはじめてネットワークスペシャリスト試験を受けたのは、入社2年目のときです。結果は、(もちろん)惨敗。そして翌年、リベンジに燃えて2回目の受験にチャレンジ。当時は合格率が6%程度と今より低かったこともあり、この試験を受けることすらステータスだと感じていました。ですから、周囲には「がんばって勉強している」と公言し(ちっぽけな自己PRです)、不合格だった前年から、約1年間かけてコツコツと勉強に励んでいました。

とはいえ、参考書を読んでも、過去問を解いても内容をまったく理解できません。知らない用語もたくさん出てきます。自己採点しても合格ラインの6割には程遠いどころか、解説を読んでもわからない状態でした(勉強したつもりになっていただけだったのですね……)。

周囲に試験を受けることを公言しているのですから、試験後には「試験どうだったの?」と聞かれるのは容易に想定できます。そんなプレッシャーとともに、勉強の結果が伴わないことに焦りを感じ、勉強方法がどんどん迷走していきました。

まず悪かったのは、過去問を読んで、その内容を理解できないまま答えを見て、勉強をやった気になっていたこと。ですから、同じ問題をもう一度やってみても、まったく解けないのは当たり前ですね。

そんな状態で焦りがピークになり、「もっと勉強しなきゃ」と思いつめた私は、なんと、試験前日に本屋に行ってネットワークの本を買ってきたのです。まさしく迷走していました。

こんな状態では受かるわけがありません。

合格にはネットワークの豊富な経験が必ずしも必要ではない

これまでに何度も拙著やセミナーなどで、合格するコツについて伝えてきました。この試験に合格する人は、ネットワークの技術や知識に長けたベテランSEではありません。

では、どんな人が合格するのでしょうか。

その前に、データをひとつ紹介します。13.7%と、17.3%という2つの数字です。どちらかがネットワークスペシャリスト試験における学生の合格率で、どちらかが社会人の合格率です。学生はネットワークの実機経験は限られていると思います。ですが、17.3%という高い合格率を誇っているのが、学生のほうなんです。また、社会人の場合、平均13.7%という合格率ですが、経験年数が増えるにつれて、どんどん合格率が下がっていきます。

(このあたりのデータは、拙書『ネスペ26 道』で紹介しています。また、この本では、合格のための勉強方法をストーリー仕立てで紹介していますので、ぜひ読んでいただければと思います)

さて、話がそれましたが、このデータからどんなことが言えるでしょうか。ネットワークスペシャリスト試験の合格には、ネットワークの豊富な経験が必ずしも必要ではないことを感じていただけたのではないでしょうか。

では、高い合格率を誇る学生や、経験が少ない若い社会人が優れる点はなんでしょう。もちろん、「若さ」という強力な武器もあります。しかし、若さだけで受かるような簡単な試験ではありません。過去問を読んでいただければわかりますが、ネットワークだけでなく、ITの難しい専門用語が次々と登場するからです。

私が推察するに、学生や若手の強さは、必死に勉強する真面目さです。実際に会話をしても、真面目にコツコツと勉強していることがわかります。ですから、この試験に合格するのに大事なことは、「この試験にあった対策・学習を、手を抜かずにきっちりやる」ことなのです。

私が受験生のときに迷走したことをお話しました。私のように、焦って新しい知識を習得する必要もなく、基礎を中心に、しっかりと地に足をつけて勉強することが大事です。

手を抜かずにきっちりやるということ

精神論みたいになってきましたが、実際、合格されている人は、本当にきっちりとした学習をしています。

その例を挙げます。

- 参考書をきちんと学習する

- 学習した内容をノートにまとめる

- 過去問4年分を解く

- スマホを遠くに置き、テレビなども消して、机に向かう

- 適当ではなく、本気で過去問を解く

- 過去問を解くときは、時間を計る

- 答えをノートに書く

- きちんと採点する

- 合格の6割を突破したかを確認する

当たり前ですが、こういったことをしっかりやる人が合格するのです。そして、過去問演習では、4年分を解くだけでなく、それを3回繰り返すことをお勧めしています。間違えた問題だけではなく、正解した問題も含めてすべて3回繰り返して解いてください。「単に過去問を解く」という気持ちではなく、「過去問を本質的に理解する」という意識で行えば、1回目では気がつかなかった思考プロセスも見えてくるでしょうし、技術的に深いところまで理解できるはずです。

ネスペ30「知」に関して

私は、ネットワークスペシャリスト試験対策の「ネスペ」シリーズをほぼ毎年刊行させてもらっています。このシリーズでは、取り上げた試験の年度に続けて、毎回、テーマとなる漢字1文字を入れています。「剣」「道」「礎」「魂」と続き、今年刊行した『ネスペ30』では、「知」という1文字をタイトルにつけました(漢字が入らなくなったら、「ネタ切れになったんだなぁ」と笑ってください)。

なぜこの漢字を選んだのかは本書にも書いていますが、この試験に合格するには、「基礎知識」がとても重要だからです。「応用」的な知識ではありません。「基礎」知識なのです。どこまでが基礎で、どこからが応用となるのか、その線引きは明確ではありません。ですが、IPAが発表する解答例を見てみてください。そこに出てくる言葉は、ネットワークの基礎を扱う教科書に出てくるような、ごく初歩的な用語で組み立てられていることをご理解いただけると思います。

では、どうやって基礎知識を身につけるのか、その勉強方法や、私が受験生だったときのノート、合格者4人による体験談などは、『ネスペ30』を実際に手に取ってご確認いただきたいと思います。

自分の今の位置を確認する

「手を抜かずにきっちりやるということ」でも書きましたが、皆さんは過去問を解くときに、自己採点をしていますか? しかも、採点者になったつもりで、厳しく添削していますか?

自己採点は、集中して過去問を解くという観点からも重要ですが、本当の意義は違うところにあります。自分に何が足りていないのかを理解するには、自分の答案を見る必要があるのです。

私は、不正解になる理由は以下の3つだと考えています(このあたりは『ネスペ25』で詳しく解説しています)。

①基本的な技術や知識が不足

②解答を導き出す力が不足

③文章力が不足

どこで間違えたのか、その分析を自分の答案で行ってください。1回目の過去問演習、2回目の過去問演習と同じ問題を繰り返し、その答案を比較することも大事です。なぜ間違えたのか、上記①~③のどの力が足らないのかを明らかにしてください。

試験まで残り時間は多くありません。仮に、③文章力不足が原因であれば、答案演習だけに注力して時間を割くといいでしょう。

「ネスペ」シリーズでは、これらの①~③を補う詳しい解説を記載しています。ですから、1冊の本でありながら、わずか1年分の、しかも午後解説しかしていません(読んでいただくとわかりますが、丁寧に解説するとページを割いてしまうのです)。

試験まで残り少なくなりました。必要に応じて拙書も活用していただき、どうかネットワークスペシャリストという栄光を勝ち取ってください。

皆様の合格を心より祈念いたします。