クラウド統合管理ツールである

クラウド統合管理ツールを使うメリット

- ――まずIDCフロンティアのIaaSで、

RightScaleやScalrといったクラウド統合管理ツールをサポートした背景を伺わせてください。 金井氏:いくつかの理由がありますが、

その1つにIaaSはもっと使いやすくしたい、 もっと活用してほしいという思いがありました。クラウドを使ってビジネスを加速するといったことを考えたとき、 私たちが提供するIaaSだけではできないことがあります。それをカバーするものの1つとしてクラウド統合管理ツールがあると考えたわけです。 梶川氏:ただ、

クラウド統合管理ツールの課題として、 使い方の情報もまだ少ないですし、 その世界観自体も十分に共有されていないところがあるため、 クラウド統合管理ツールを活用するための情報を積極的に配信していく必要があると感じています。RightScaleやScalrを活用するためのハンズオンセミナーを定期的に開催しているのも、 こうした考えがあるからです。 - ――実際にRightScaleやScalrを使い始めるユーザの方というのは、

どういった問題意識があるのでしょうか。 梶川氏:まず多いのは同じようなシステムを何台も構成しなければならない、

というケースですよね。当然ですが毎回同じサーバ環境を作るのは時間がかかりますし、 単純に面倒です。そこでRightScaleなりScalrなりを使って構築するサーバのテンプレートを作成し、 すばやく同じ構成のサーバをできるようにする。IaaSを直接操作するのではなく、 その上に1枚レイヤーを重ねて、 サーバ構築の手数を減らすというイメージです。また、 私たちのクラウドサービスはシステム開発や検証環境の構築といった用途でも使われていますが、 こうした使い方でもクラウド統合管理ツールはを使うメリットはあると思います。 金井氏:運用面でもメリットはありますね。サーバを構築する際、

パフォーマンスなどを監視するための仕組みを作るのは結構大変だと思います。サーバ監視をアウトソースすることもできますが、 そうするとコストとの兼ね合いになりますよね。そうした判断の中で最終的に自分たちがサーバを監視しなければならないといったとき、 RightScaleにはテンプレートごとにパフォーマンス監視の仕組みがデフォルトで入っているので、 ユーザ自身で仕組みを組み込む必要がありません。 - ――Scalrの強みはどういった点になるのでしょうか。

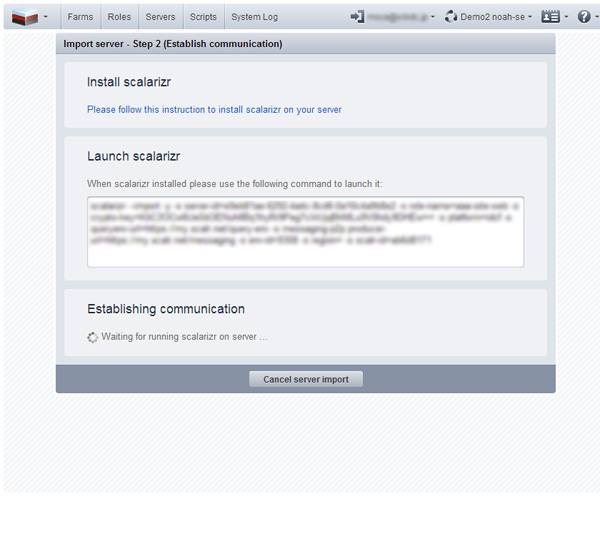

梶川氏:いわゆる型にはまった使い方をするのであれば、

RightScaleよりも手軽に使える点ですね。具体的にはLAMP構成をメインで使うということであれば、 Scalrは向いていると思います。もちろんLAMP以外の構成でも使えますが、 LAMPであればより手軽にサーバを構築できるということです。

ハンズオンセミナーでRightScale/Scalrの活用を支援

- ――RightScaleやScalrを使うメリットとしてオートスケールが使えることも挙げられると思いますが、

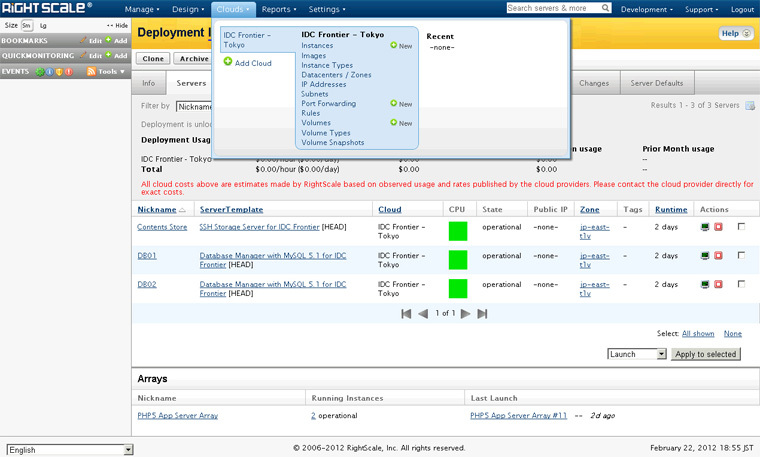

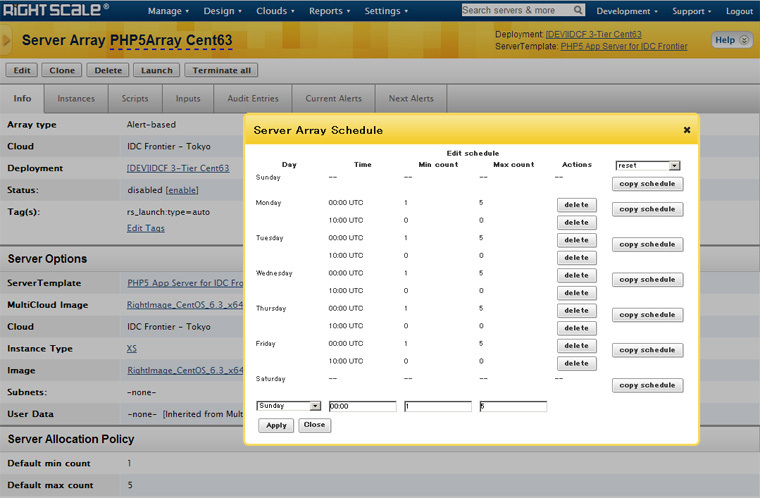

実際のところどのように使われているのでしょうか。 金井氏:たとえばイベントの開始と同時にサーバにアクセスが殺到するなど、

ある程度決まった時間に高負荷状態になるようなケースですね。弊社のサービスはキャンペーンサイトなどの用途でもよくお使いいただくのですが、 このような場合はイベントが始まる何十分か前にオートスケールでサーバを立ち上げておき、 イベントの開始に備えるというわけです。もちろん手作業でも対応可能ですが、 1台1台サーバを立ち上げて必要な設定を行ってというのは大変です。だからといって、 つねに何台ものサーバを立ち上げておくと当然コスト負担が大きくなってしまいます。しかしRightScaleやScalrであれば、 曜日と時間帯を決めておけば自動的にサーバがスケールするといった設定が可能なので、 事前準備を完全に自動化できるというわけです。ただ、 これはあくまでも一例で、 実際にはお客さまのTPOに合わせて使い方が洗練されつつあるというのが現状です。 - ――RightScaleやScalrについて知っていても、

それぞれのIaaSの標準インターフェイスを使って仮想サーバを管理しているユーザも多いと思います。クラウド統合管理ツールを使わない理由としては、 どういった理由が考えられるでしょうか。 梶川氏:たとえば、

すでに決まったサーバ構築や管理の方法があり、 それに慣れているといった状況でしょうか。結局、 RightScaleやScalrを使うときは、 まずその使い方を覚える必要があり、 サーバ管理の方法も変えなければなりません。その辺りを考えると、 クラウド統合管理ツールのメリットは理解していても、 なかなか踏み出せないというユーザは多いのではと思います。 金井氏:そうですね。だからハンズオンセミナーでストーリーに沿って実際に操作していただくことで、

少なくともRightScaleやScalrの最初の一歩をクリアしていただけると考えています。1度ストーリーを理解して動かすことができれば、 そこから先は自分たちの環境に合わせてカスタマイズして使うということができるので、 独学よりも楽に使い始められるのではないでしょうか。 - ――RightScaleやScalrというと、

仮想サーバを何十台、 何百台も使う大規模環境で利用するもの、 というイメージを持っている人も多いと思います。やはりある程度の規模で使わないと、 RightScaleやScalrのメリットは引き出せないのでしょうか。 梶川氏:もちろん大規模環境で使えば便利なのですが、

サーバ台数が少なくてもメリットはあると思っています。たとえばスタートアップの企業だと、 最初はインフラエンジニアではない方がサーバの構築や運用も担当するといったことは珍しくないでしょう。それでビジネスが大きくなって、 専任のインフラエンジニアの方が入社したときに、 どうやって引き継ぐのでしょうか。人によっては 『コンフィグを見てね』 で終わるかもしれませんし、 日本語で書いた引き継ぎ資料を渡すかもしれません。いずれにしても、 もし引き継ぎで重要な情報が漏れていたらビジネスが止まる可能性もあるわけです。そうしたリスクを考えると、 何らかのフレームワークを使ってサーバの構築や運用の方法を定義しておき、 それを渡す方が安心できますよね。こうした引き継ぎは、 スタートアップの企業でなくても普通に発生する状況だと思うんです。このように考えていくと、 たとえ小規模環境でもクラウド統合管理ツールを使う意義はあると考えています。

ポイントは標準テンプレートの活用

- ――お二人はこれまでお客さまのRightScaleやScalrの導入支援を行われているということですが、

その中で苦労されたことはありますか。 金井氏:サーバ構築や管理の考え方を変える必要があるというのを伝えるのが大変ですね。RightScaleやScalrといった管理ツールを使わない場合、

設定手順に従ってサーバを構築して、 運用フェーズで何かあればその都度対応という形だったと思うんです。ただ、 特にRightScaleはその傾向が強いんですけれども、 運用フェーズでこんな操作をするだろうというのを想定して、 はじめからその運用手順もスクリプトにしておく必要があるので、 設計フェーズが一番大変になるんです。当然、 それによって運用フェーズの手間を省けるわけですが、 それまで運用で行う操作を事前に想定してスクリプトに落とし込むといったことを経験されていない方が大半なので、 その違いを理解していただくのが大変です。 - ――運用マニュアルに書いておく内容をスクリプトとして記述するというイメージでしょうか。

金井氏:そうですね。ただ、

運用手順書の場合はオペレーションミスが発生したり、 人によっては手順を飛ばしたりすることも起こりえますが、 スクリプトならまずそういった心配をする必要がないわけです。ただ、 状況によってはどんなエラーが発生するか分からないので、 あらかじめ発生しうるエラーを想定してその処理まで書く必要があります。このようにお話すると大変だと思われるかもしれませんが、 エラーが発生したときにその内容を見て適切に判断して対応するという運用では、 現場で対応するエンジニアに相応のスキルが求められます。しかしスクリプトとして書いておけば、 判断しなくてもボタンさえ押せば自動的に対応できる。それで駄目だったらエスカレーションするといった形にしてしまえば、 普段の運用を対応する人にスキルを求めなくて済みます。このように考えていくと、 あらかじめスクリプトとして運用を半ば自動化するメリットは大きいと言えるのではないでしょうか。 - ――そのテンプレートですが、

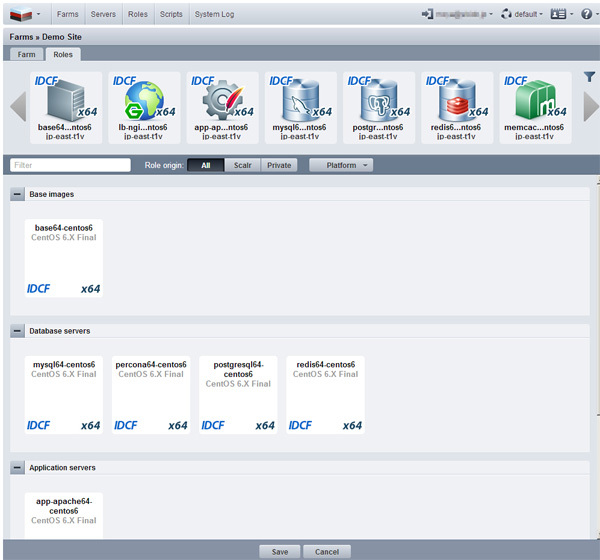

現状だとRightScaleやScalrでは豊富にテンプレートが用意されているので、 わざわざユーザが自ら書く必要はなくなっているのかなと思いますが、 実際のところはどうなんでしょうか。 金井氏:アメリカのRightScale本社のコンサルティングチームでは、

なるべく自分たちで提供しているテンプレートを利用して、 パラメータだけを変えて使うように提案していますね。基本的にパラメータのチューニングでユーザ企業の環境に合わせて、 新規でテンプレートを作ったり、 テンプレートそのものをカスタマイズしたりせずに使っていただく。それによって、 RightScaleがテンプレートに盛り込んだ運用ノウハウをお客さまに活用していただこうというわけです。 梶川氏:ただ、

日本のお客さまは自分たちの環境に合わせてカスタマイズしたいという要望が多いです。これは運用管理ツールに限った話ではないと思いますが、 パッケージをそのまま使うのではなく、 自分たちの業務に合わせて作り込むというスタイルですね。RightScaleやScalrにも、 自分が慣れた環境をそのまま持ち込みたい。RightScaleやScalrはある程度パラメータでチューニングできるようにはなっていますが、 それ以上のカスタマイズがしたいということになると、 テンプレート作りから始めざるを得ません。 金井氏:サーバ管理にこだわりがあるユーザの方も多いですね。たとえばシェルにしても、

CentOS系ではbashが一般的ですが、 zshで使いたいということになると、 その瞬間テンプレート自体のカスタマイズになると思うんです。 梶川氏:もちろん、

自分でテンプレートを作れば自由にカスタマイズできますが、 そうするとサーバ管理業務が属人化してしまう。それよりも、 標準のテンプレートを使ってサーバ管理業務を標準化するというのが、 こうした管理ツールの一番のポイントなので。 金井氏:そもそもRightScaleは、

サーバへのSSHログインをあまりしない前提なんです。必要な操作はスクリプトとして記述しておいて、 必要なときに実行する。通常の運用業務では直接シェルにログインしてディレクトリを徘徊してコマンドを実行しない。こういった特性を理解すれば、 RightScaleやScalrのメリットを最大限に生かせるようになると思います。 - ――最後に、

RightScaleやScalrの利用を検討している人にアドバイスをいただけますか。 梶川氏:まず一部分だけで使い始めるのがよいと思います。運用しているサーバすべてを、

いきなりRightScaleやScalrで運用するというのはやっぱり大変なので、 たとえばScalrでWebサーバだけを運用し感覚をつかんでいただく。それで慣れたら、 徐々に範囲を広げていくというスタイルですね。 金井氏:RightScaleは無償で使える料金プランとして

「Free Plus」 があるので、 これを使ってまずは試していただくというのがいいのではないでしょうか。IDCフロンティアのIaaSで言えば、 Sタイプの仮想サーバ5台を1ヵ月間実行しつづけてもRightScaleの費用はかからないので、 まずはこれを使ってRightScaleのメリットを実感していただければと思います。また先ほどもお話しましたが、 IDCフロンティアで行っているハンズオンセミナーもぜひ活用していただきたいですね。