この連載ではインタビューを中心に書いていますが、今回は6月に行われたInterop Tokyo 2012のShowNet IPv6企画を紹介します。

IPv6そのものに対する対応は、今では珍しくとも何ともないのですが、「 IPv4とIPv6のデュアルスタック環境をどうするのか?」「 バックボーンはIPv6 onlyなネットワークにすることで運用コスト削減」「 ユーザに提供するのはIPv6のみ、ただし、IPv4インターネットとも通信も可能」というような、IPv4とIPv6を共存させる技術は日々新しいものが提案されたり洗練されていったりしています。

Interopで行われている展示は、世の中の流れを可視化しているようなものが多いのですが、今年のIPv6関連展示も、「 IPv6の今」が垣間見えるものと言えそうです。

IPv6 Migration企画

Interop Tokyo 2012のShowNetでは、IPv6 Migrationコーナーで各種IPv6技術に関する展示が行われていました。NAT64/DNS64、464XLAT、SA46T-ASなど、さまざまなIPv6移行技術(IPv4/IPv6共存技術)が実演されていました。

Interop Tokyo 2012のShowNetでのIPv6 Migration企画で実運用が行われていたのは、A10 Networks、アラクサラネットワークス、Brocade、F5ネットワークス、富士通、Infoblox、ジュニパーネットワークス、NEC、SEIKO Precisionなどによる機器でした。

これらの機器を利用して、来場者に対してIPv6によるインターネット接続サービスが提供されていました。

来場者向け体験コーナー

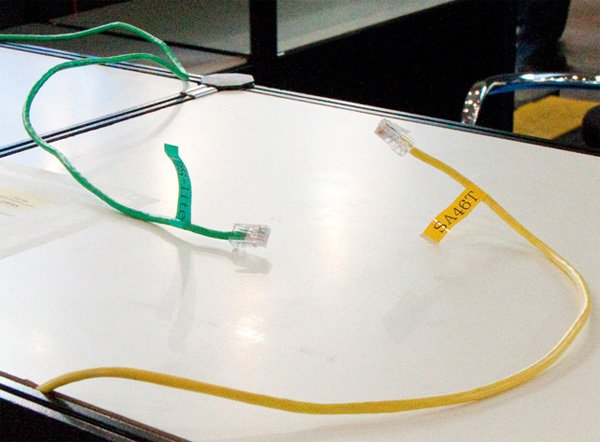

各UTPケーブルに利用されている技術が記載されています

実際にIPv6 Migration体験コーナーを利用している方も

来場者が各自のPCを直接つなげて各種技術が体験できるコーナーは常に満員というわけではありませんでしたが、チラホラと利用者がいました。

Interop以外でも、NAT64/DNS64などの技術を使った実験は各所で行われていますが、普通にWebとメールを行うといった用途であれば、特に問題なく使えることが多いという感想です。

SA46T、SA46T-AS

富士通が行っていたSA46T、SA46T-ASのデモも面白かったです。

SA46Tは、数年前から富士通の松平氏がIETFでdraftとして提案を行うなど、孤軍奮闘しているイメージがあります。

SA46T/SA46T-AS提案者の松平氏

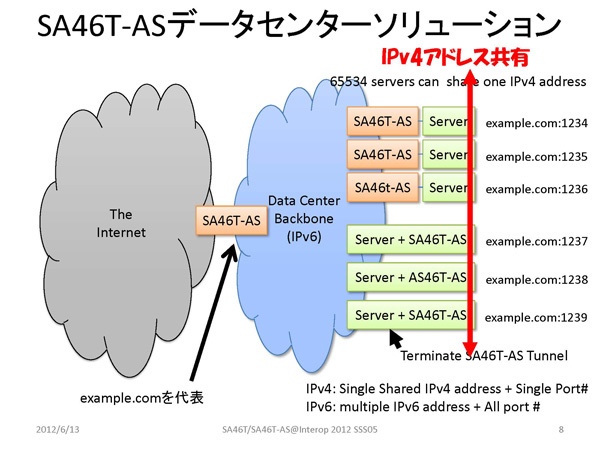

Interop Tokyo 2012では、例年行われているSA46Tデモに加えて、SA46T-ASのデモも行われていました。デモは、1つのIPv4アドレスをTCP/UDPポートごとに複数サーバで利用するというものでした。

SA46T-ASは、アプリケーションが利用するIPv4でのTCP/UDPポート番号もIPv6アドレスにマッピングして利用するという点は、A+P(Address Plus Port)に似ていますが、用途やモチベーションが大きく異なります。A+Pが主にアクセス網での利用を想定しているのに対して、SA46T-ASはSA46T同様に、シンプルなトンネルという視点で設計されています。

SA46T-ASは、IPv6アドレスに、IPv4アドレスとポート番号を含めることにより、実質的にポート番号も含めたIPv4のルーティングを、SA46T-ASアドレスによるIPv6ルーティングで実現しようとするアイデアで、あくまでカプセル化です。

Stateless Automatic IPv4 over IPv6 Tunneling with IPv4 Address Sharing

URL:http://tools.ietf.org/html/draft-matsuhira-sa46t-as

SA46T/SA46T-ASは、IETFでなかなかWorking Draftになれず(SA46Tが提案されたのは2年前です) 、苦労している印象がありますが、日本国内の通信業界なイベントやInterop等で松平さんが積極的に発表を行っていることもあり、日本では比較的耳にすることが多いプロトコルです。

来年のInteropでSA46Tがどのように発展しているのか、個人的には楽しみだったりもします。

最後に

Interop Tokyoでは、かなり昔からIPv6に関するデモが行われています。

今年もIPv6に関して取り組んでいたコーナーはありましたが、今年はOpenFlow関連のデモが非常に大きな注目を集めており、IPv6の影は比較的薄かったような印象もあります。

とはいえ、この1年で新しいIPv6関連技術が提案されたり、それまで実装されていなかった機能が各社製品に追加されています。そういった「変化」を知るには、その時々の現状を知る必要があるのですが、Interopのような展示会は、何を知りたいのかがある程度明確であれば、非常に有益な情報を集められる場であると思います。