「DX」という言葉を聞いたことがありますか?マツコでもダウンタウンでもありません。「ディーエックス」です。

「この製品を導入すればDXです」「DXで業務を効率化しましょう」

そのような宣伝文句があらゆる場所で氾濫しています。しかしながら、これだけ世の中に「DX」という言葉があふれていても、その意味を正しく理解できていない担当者や経営者も少なくありません。この記事を読んでいるのはエンジニアの方が多いと思いますが、もしかするとDXの担当者に任命された方もいるのではないでしょうか。

本記事では、DXの定義やDXで何が変わるのか、DXを担うために必要なスキルなどを事例を交えて解説していきます。DXを正しく理解して、取り組みを始めていきましょう。一方で、DXは自分とは関係ないと思っている方もいるかもしれません。しかしDXについて知っておくことで、みなさんの働き方が変わったり、今後のキャリア形成にきっと役立つはずです。

そもそもDXとは何か?

DX(ディーエックス)とは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称で、デジタル技術によって社会や生活の形・スタイルをよりよいものへ変える(Transformする)ことです。

たとえば音楽を聴くとき、スマートフォンでストリーミング再生している人が多いのではないでしょうか。以前はCDを店舗で購入したり、レンタルしたりしていました。現在、『サブスク』と呼ばれるストリーミングサービスが主流となっている背景には、スマートフォンやタブレットなどの高度なデジタルデバイスの普及が大きな要因のひとつとしてあるでしょう。デジタル技術によって、企業のビジネスモデルや私たちの生活が大きく変化しているのです。

このような変化は、音楽業界のみならずさまざまな業界へと波及しており、ビジネスにおいて大きな変革をもたらし始めています。これがまさしく「DX」なのです。

ちなみに経済産業省では、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」のなかでDXを以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

すなわちDXとは、単に業務プロセスをデジタル化するのではなく、データおよびデジタル技術を活用し,ビジネスモデルや企業文化などを根本から変革していくことを示しています。

DXというと最先端のデジタル技術を駆使しなくてはいけないように思うかもしれませんが、DXの本質は「X」、トランスフォーメーションです。DXを担うエンジニアの方は、技術によらないビジネスの視点を持つことも必要です。

DXはデジタル化の積み重ね

DXとデジタル化は同じようなものとして捉えられがちですが、両者には明確な違いがあります。デジタル化は、一言で表すと「アナログからデジタルへ置き換えること」です。デジタル化の目的としては、ITシステムやツールの活用によって業務の負荷を軽減することや、効率性を高め生産性をアップさせることが挙げられます。

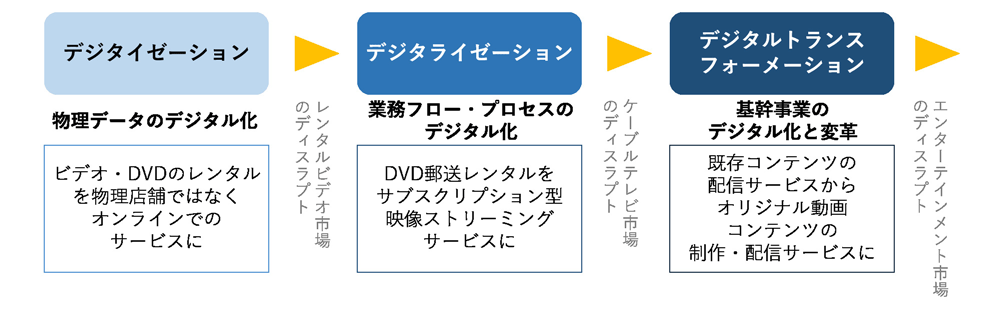

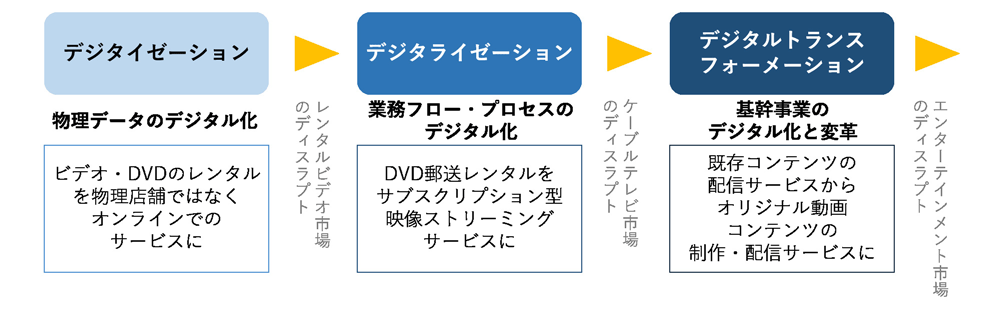

また、DXを実現するための段階として、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これらはDXの実現には欠かせないステップです。

デジタイゼーションは「アナログ・物理的なデータをデジタル化すること」です。たとえば、請求書や売上伝票などを紙で管理している場合、それらの情報をシステムに入力し、デジタルデータとして扱える状態にすることがデジタイゼーションにあたります。

デジタライゼーションは、デジタイゼーションから一歩進んで、「業務プロセスをデジタル化すること」です。

書類に記入されていた情報を単にデジタル化しても、業務プロセスを変えない限りは効率化につながりません。そのため、請求データや売上データを会計システム上で管理したり、日別や月別のデータとして出力できる仕組みを構築したりすることなどがデジタライゼーションにあたります。

DXは、そのまた一歩先にあります。デジタイゼーション・デジタライゼーションによって業務効率化や生産性の向上といった課題をクリアし、新たな価値を創出することがDXといえます。

DXというのはどちらかというと経営そのものに関する事柄で、業務に近いデジタル化とは異なる概念ですが、DXを推進するためにはデジタル化は欠かせません。まずは普段の業務の中でデジタイゼーション、デジタライゼーションで「楽をする」ことができるものはないか考えてみることもDXへの一歩となるでしょう。

DXで何が変わる?

ここまで、DXの意味やデジタル化との違いについて説明しましたが、結局DXによって何が変わっていくのでしょうか。また、DXを実現するために変えなくてはいけないことはあるのでしょうか。

Netflixはエンターテイメント業界を変えた

DXを語るときに事例としてよく取り上げられるのがNetflixです。Netflixは世界で約2億人、日本では約500万人の有料会員を有するアメリカの大手動画配信サービス。世界をリードするデジタルプラットフォーマーの頭文字をとったGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)はみなさんご存知だと思いますが、欧米ではFAANGという表現もよく使われています。この「N」がNetflixです。FAANGの「N」以外はGAFAと同様ですから、NetflixがGAFAと肩を並べるデジタルプラットフォーマーとして認識されていることが分かります。現にNetflixの従業員一人当たりで見た収益では、GAFAを圧倒しています。

NetflixはもともとレンタルDVDの郵送サービスから始まったのをご存知でしょうか。従来のような物理店舗でビデオ・DVDのレンタルを行うかたちではなく、オンラインでレンタルしたDVDを郵送するというサービスから事業をスタートさせました。

次にNetflixはレンタルDVD郵送サービスというアナログなビジネスを捨て去り、サブスクリプション型の映像ストリーミングサービスに移行します。これが業務プロセスのデジタル化「デジタライゼーション」です。

そして、現在Netflixは既存コンテンツの配信サービスに加えて、オリジナルコンテンツの制作・配信サービスへと遷移しています。Netflixオリジナル10作品が2022年のアカデミー賞にノミネートされ、最もノミネートを受けた制作会社となったのは記憶に新しいところです。

また、Netflixはその膨大な顧客の視聴データを分析して、視聴アプリの機能改善や、コンテンツ制作に活用しています。徹底したデータ分析がヒット作を生んでいるといっても過言ではないでしょう。データによって圧倒的な顧客体験を作りあげているのです。それはエンターテイメント業界の在り方をも変革しようとしています。

これが、基幹事業のデジタル化と変革、すなわち「DX」です。

DXの3ステップ

Netflixの躍進の裏では、さまざまな市場のディスラプト(創造的破壊)が起こりました。最初のデジタイゼーションの段階でレンタルビデオ市場、次のデジタライゼーションの段階ではケーブルテレビ市場、そして、DXの段階でエンターテイメント市場。ひとつの企業が複数の業界・領域のビジネスモデルを破壊してしまったのです。こうしたディスラプター(破壊的企業)と呼ばれる企業が登場しており、DXによってあらゆる業界・領域でゲームチェンジが起ころうとしています。

ITシステム開発も変わる?

こうしたディスラプターによるビジネスモデルの破壊と創造に対して企業が生き残るためにも、DXによる競争力強化は必要不可欠です。企業がDXを持続的に推進するためには、当然のようにそれを担う人材が必要ですが、現実問題として、IT人材の確保は非常に難しいものとなっています。

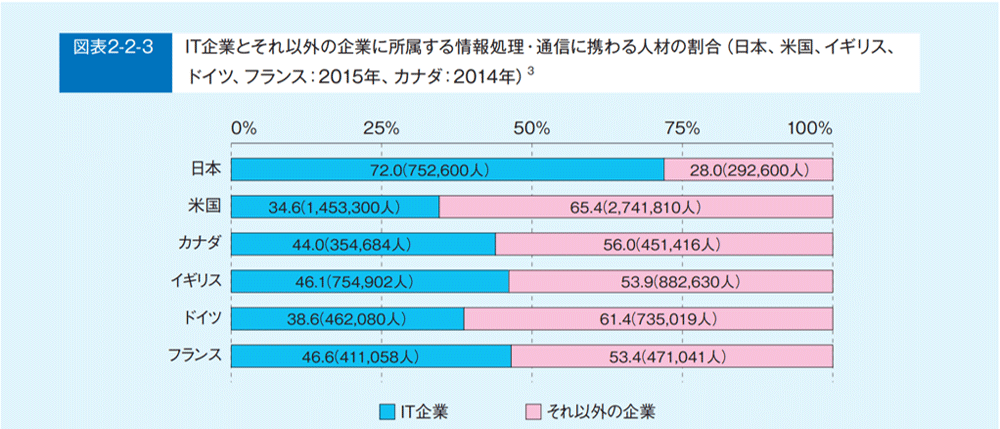

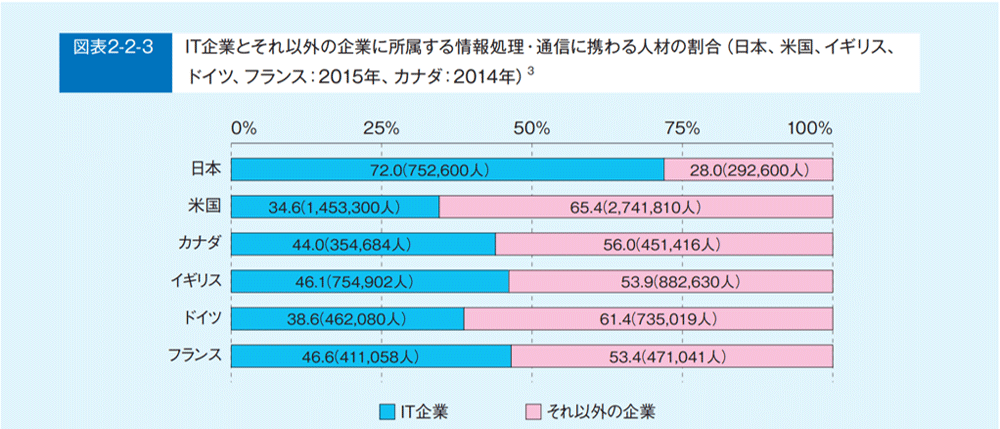

その理由のひとつとして、そもそも日本のITエンジニアが少なく、かつその人材がIT企業に集中し、さらに人材の流動性も低いことが挙げられます。IPAの『IT人材白書2017』によると、日本の情報処理・通信に携わる人材の7割以上はIT企業に所属し、非IT企業に所属する人材は3割未満です。一方欧米では、情報処理・通信に携わる人材の半数以上は非IT企業に所属しており、日本との差は歴然です。

IT人材白書2017より

このIT人材の偏り・不足は、ITシステム開発が非IT企業からITベンダーへ丸投げされてきたという構造的な問題が原因ともいえます。この記事を読んでいるエンジニアの方も、もしかすると納得する部分があるかもしれません。これまでITシステムは維持管理のためのコストのかかる対象であり、自社の強みを生かすための投資対象であるという認識が乏しかったのではないでしょうか。そうでなければ、ITに対する投資は怠らなかったはずです。

DX時代、企業のシステム開発は変わろうとしています。 非IT企業はITベンダーへの「丸投げ」をやめ、自社システムを内製開発する能力を備える必要があります。一から十まで内製できる能力はないにしても、少なくとも自社の経営やビジネスプロセスにおけるITシステムの有用性を見極め、適切なシステムの調達形態を選択できるようにはなるべきでしょう。外部からIT人材を獲得することが困難なこともあり、非IT企業では自社内でIT人材を育成する動きも活発化しています。

DXを担うエンジニアに必要な能力とは

DX推進におけるエンジニア・プログラマの役割は、ITシステムの実装やインフラ構築などを担うことです。従来のシステム開発の知識やスキルを活かすことができますが、DXを推進するにあたっては、従来のシステム開発とは異なる視点をもつことも必要になっていきます。

DXを実現するITシステムに求められる要素は、以下の3つです。

- 社内外の円滑かつ効率的なシステム間連携を目指す「社会最適」

- データ活用を中心に据えて社内外へ新たな価値を生み出してゆく「データ活用」

- ITシステムとその開発運用の体制が変化に対して俊敏かつ柔軟に対応できる「スピード・アジリティ」

「社会最適」の観点では、自社の強みを発揮することにITリソースを集中させるために、他社と共通的な業務については外部サービスを活用してシステム開発・運用保守のコストを削減することが必要です。儲けるところで儲けるために、それ以外の部分では既製品を活用してコストを削減しましょう、ということです。

「データ活用」の観点では、リアルタイムに使いたいデータを使いたい形で参照できることが求められます。DX時代、ビジネスの意思決定ではデータが大きな役割を担っています。データ活用に特化した基盤を中心に据える仕組みが必要です。

「スピード・アジリティ」は、言い換えると「変化対応力」です。市場や社会の変化に俊敏に対応できるよう、ITシステムの構想・設計・開発・運用のそれぞれのフェーズで、あらかじめ変化に応じられる設計・構築をする必要があります。

この3つの観点は、各企業によってレベル感は異なるものの、DXを推進するためにはすべて欠かせないものです。そして、この3つの観点を兼ねそろえたITシステムを実現する技術要素についても理解する必要があります。SaaSなど外部サービスの利用や、それら外部サービスと組織内で構成した独自のシステムを繋ぐためのAPI、スピード・アジリティを支えるマイクロサービスの活用、要求仕様の柔軟な変更に対応できるアジャイル開発など、DXを実現するための技術要素や開発手法は絶えず進化しています。

DXを担うエンジニア・プログラマに求められる技術能力は、従来のシステム開発の知識やスキルのみでなく、DXを実現するためのITシステムの要素を理解し、それに適した開発環境でシステム開発を行うことができることと言えます。

ただ、DXがデジタル化ではなく、経営の変革なのだ、ということをここで思い出してみましょう。技術能力だけでは、経営層と今後の業務とシステムについて語るには、少しばかり力不足です。そのためには、自社のビジネスについて理解を深め、会社が直面する問題を把握し、現実的な解決法を提案する力が求められます。そんな何から何までスーパーマンのようにはできないよ、とお考えの向きには、そうした経営面、組織運営面が得意な仲間とチームを組むのでもよいかもしれません。

エンジニアのみなさんは、こうした「D(デジタル)」の知識や開発スキルを強みとし、また同時に「X(トランスフォーメーション)」に向けてこうしたビジネス視点を持つことでDXの主役になれるでしょう。

IPAでは各企業のDX推進に向けてさまざまな事業に取り組んでいます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進