この記事では、最近注目を集めているMastodon(マストドン) 、そしてMastodonが属するFediverseについて紹介します。

注目されるMastodon

イーロン・マスク氏によるTwitter買収劇が10月末に完了し 、その後Twitterの経営改革 のほか、システムの改革 や本人認証を有料サービスBlueへ含むことにすること 、モデレーションの改革 など、矢継ぎ早に手を打っています。この動向をユーザーが気にしてか、アメリカの中間選挙もあったためか、Twitterのアクティブユーザー数は過去最大 を記録 しています。

そのようななか、特定の人物の影響力が強すぎるプラットフォームを嫌って、また今後のTwitterを不安視して、他のSNSに興味を持ち始めるTwitterユーザーも現れ始めています。インターネットには様々なSNSがありますがその中でも、Twitterのようなレイアウト(ユーザーインターフェース)であり、特定の人物など数少ない人たちのみの影響力によらない仕組みを持った分権組織型のSNSであるMastodonが注目されています。

今回の出来事の初期に、Mastodonに興味を持ち始めたのは欧米のTwitterユーザーが中心でした。ただ日本国内でもTwitter改革のニュースが取り上げられる度に、Mastodonや他のSNSへ興味を持つ人が増えているようで、国内のMastodonサーバーへの登録も今月は増えています。Mastodon関連のネットワーク全体で見ると、Twitter買収劇の1週間後にはのアクティブユーザー数が100万増え 、20日には11月のアクティブユーザー数が200万を超えた ことが報告されています。また、Mastodonのサーバーも大きく数を増やしています。

もちろんTwitterの巨大なユーザー数と比べればこれらの数字は微々たるものですが、オープンソースプロジェクトがMastodonのサーバーを建てたり、既存のMastodonサーバーに企業がアカウントが作成されることを見かけるようになりました[1] 。直近では、Mastodonのプロトコルとして採用されているActivityPubに、Tumblrが追加の対応を表明したこと や、Flickrが対応の是非について意見を聞いていること が話題になっています。

以下に、Mastodonの新規ユーザー数の推移についてわかりやすいグラフを見かけたので紹介しておきます。なお現在の月間アクティブユーザー数は、Mastodon公式サイトの集計によると253万(+602%)です。

MastodonはFediverseの一部に過ぎない

前項で述べたとおり、Mastodonは分権組織型のSNSです。そのあたりについて説明しておきます。

Mastodonのプログラムはオープンソースとして公開されており 、Mastodonを動かしているサーバーは現在7000以上あります。そしてMastodonでは、Mastodonサーバー間のユーザーの投稿や会話等のやり取りのために、ActivityPubというプロトコルを採用しています。このActivityPubもオープンな仕様 です[2] 。そのためMastodon以外のActivityPubを採用しているSNS等とも相互につながれます[3] 。またActivityPubを採用したSNSも多くはオープンソースでそのプログラムを公開しています。よってそれらのサーバーもいくつも建てられています。

つまり、ActivityPubを採用しているサーバーは基本的にすべてつながることが可能なわけです。またActivityPubはプロトコルでしかないため、それぞれのサーバーは独自のルールを作って自治を行うことが可能です。自分たちで新たにサーバーを建てるのも自由ですし、自分たちのサーバーのルールと相反するサーバーとは距離を置くこともできます。

このネットワークのつながりは、各サーバーを星々に見立てそれらが宇宙の構造のように連合している様相からFediverse(=Federated Universe)と呼ばれています。そしてFediverseはその構造上、特定の人物らによってFediverseすべてのサーバーが管理されることはありえません。これが分権組織型のSNSと言われる所以です[4] 。

FediverseのアカウントはユーザーIDとドメインがくっついた@user@example.comのような形を取ります。メールアドレスに似ていることから、その仕組みの説明のためにメールアドレスとメールサーバーに例えられることも多いです。

Fediverseにある他のサーバーとつながるかどうかは各サーバーにゆだねられているため、Fediverse内に流れる投稿等をすべて俯瞰することは現実的に不可能です。つまりサーバーが把握している範囲でしかFediverseを見渡せません。もしサーバーの外の観測範囲を増やすためには、他のサーバーの情報をサーバーが取得するよう設定するか(リレーなど) 、サーバー内のユーザーが他のサーバーのユーザーに手を伸ばすこと(フォローなど)が必要になります。FediverseのSNSではそういった仕組みが用意されています。

では、サーバーのルールの違反者への処理、いわゆるアカウントの凍結やシャドウバン(サイレンス)などのモデレーション(ルール違反かの判断とその対応)はどうなるのでしょうか。これはそれぞれのサーバー内で対応することになります。サーバー内のルール違反はそのサーバーのルールによって処理されます。もし他のサーバーにいる人の投稿等が、自分のいるサーバーのルールに違反しているような場合でも、他のサーバーの管理者は自分のサーバーのルールに基づいて判断します。サーバーごとにモデレーションルールは異なるため、サーバー間でルールが大きくズレていたりする場合には、他のサーバーから通報されてきた投稿等についてそのサーバーの管理者は特に何も処理をしないこともあるわけです。これにより、ルールの異なるコミュニティ(サーバー)の共存が成立します。このことも分権組織型のSNSの特徴の一つです。なお他のサーバーとのつながりを切ったりすることも可能で、そのサーバーをブロックするなどの手段が通常提供されています。

Fediverseには数多くのSNSがある

Fediverseには様々なタイプのSNSがあります。Mastodonと同じマイクロブログプラットフォームでありますが機能がより多岐にわたりデザインがよりポップなMisskey (ミスキー) 、InstagramのようなPixelfed 、YouTubeのようなPeerTube などです。名前をよく耳するSNSを以下に挙げておきます。

このほかたくさんのFediverseを構成できるSNSがあります。詳しくはFediverse.Party などを参照してください。サーバーの情報はFediDB を見ても簡単に調べられます。

次に、マイクロブログ型のSNSに注目してみましょう。TwitterとMastodon、日本のユーザーの多いMisskeyを取り上げて主な機能を比較したのが次の表です。

表 TwitterとMastodon、Misskeyの違い

Twitter

Mastodon

Misskey

タイムライン

ホーム(フォローの投稿が流れる)

ホーム/ローカル/連合(ローカルはサーバー内の公開投稿。連合はサーバー内のユーザーすべての(他サーバーを含む)フォローの公開投稿など)

ホーム/ローカル/ソーシャル/グローバル(Mastodonと意味合いがすこし異なる。ソーシャル≒ホーム+サーバー内の公開投稿で、グローバル≒連合。詳しくはドキュメント 参照)

公開範囲

公開/非公開/メッセージ

公開/未収載/フォロー限定/ダイレクト

パブリック/ホーム/フォロワー/ダイレクト

返信できるアカウント

全員/フォローしているアカウント/@ツイートしたアイカウントのみ

- ( ただし公開範囲によって投稿の見える範囲を指定できる)

- ( ただし公開範囲によって投稿の見える範囲を指定できる)

返信の非表示

○

○(会話をミュート)

○(スレッドをミュート)

投稿の名称

ツイート

投稿(v4.0より前は「トゥート」 )

ノート

一つの投稿の文字数

280字(全角文字は2文字相当)

500字

3000字

再投稿(投稿の共有)の名称

リツイート

ブースト(確認ダイアログ上で公開範囲を設定可能)

リノート

引用投稿の名称

引用リツイート

-

引用リノート

投稿内の絵文字

○

○(登録されているカスタム絵文字も使用可能)

○(登録されているカスタム絵文字も使用可能)

認証バッジ

△(Twitterが認証。Blueで提供予定)

○(外部サイトの所有権をリンクで示す)

-

リアクションの名称

いいね(♥)

お気に入り(★)

リアクション(様々な絵文字。カスタム絵文字も使用可能)

ブックマークの名称

ブックマーク

ブックマーク

お気に入り

投稿の「編集」機能

△(Blueで提供)

○(4.0からはWebUIで機能する)

-

投稿を「削除して編集」機能

-

○(名称は「下書きに戻す」 )

○

リスト

○

○(フォローしている必要がある)

○

検索

サービス内で検索可能

サービス内で検索できない(ただし公開投稿のハッシュタグ(とその投稿)は検索できる。また、検索エンジンに公開情報を提供するかを選択可能)

サービス内で検索可能

投稿のピン留め

○(1つの投稿のみ)

○(4つの投稿)

○

コンテンツの警告

-

○

○

画像の閲覧注意

△(アカウントに対してしか設定できない)

○(個別の画像に対して設定できる)

○(個別の画像に対して設定できる)

MastodonとMisskeyは両方ともFediverseに属するSNSですが、それぞれの機能が異なることが見て取れます。ActivityPubで相互接続されるわけですが、SNSとしてのデザインがそれぞれ異なっているわけです。しかし同じ種類のSNSの場合、ある程度の互換性が維持されるように開発されていることが多いようです。たとえば、リアクションに絵文字を使える機能はMastodonにありませんが、Mastodonユーザーのある投稿に対してMisskey側で絵文字を使ったリアクションした場合には、Mastodon側で通常のお気に入り(★)として処理されるように配慮されています。

なお、前項で言及したとおりFediverseのSNSプログラムはオープンソースで公開されていることが多いため、同じSNSのプログラムを使っているように見えてもそのサーバーごとに独自の改造が加えられていることもあります。そういった独自の機能はそのサーバーのために提供されているわけですが、他のサーバーとうまく配慮されるように開発されていることが多いです。たとえば、Mastodonにおける一つの投稿は最大500字が標準ですが、最大3000字まで書けるようにしているサーバーもあります。Mastodonの標準機能としてコンテンツの警告を使って長文を隠すことができますし、タイムラインを流れる投稿が見た目上33行以上だと「もっと読む」が加えられて投稿の冒頭のみが見えるように調整されますので、他のサーバーでその投稿を見たときに3000字あるかどうかは、投稿の詳細を見ない限りはわからないでしょう。

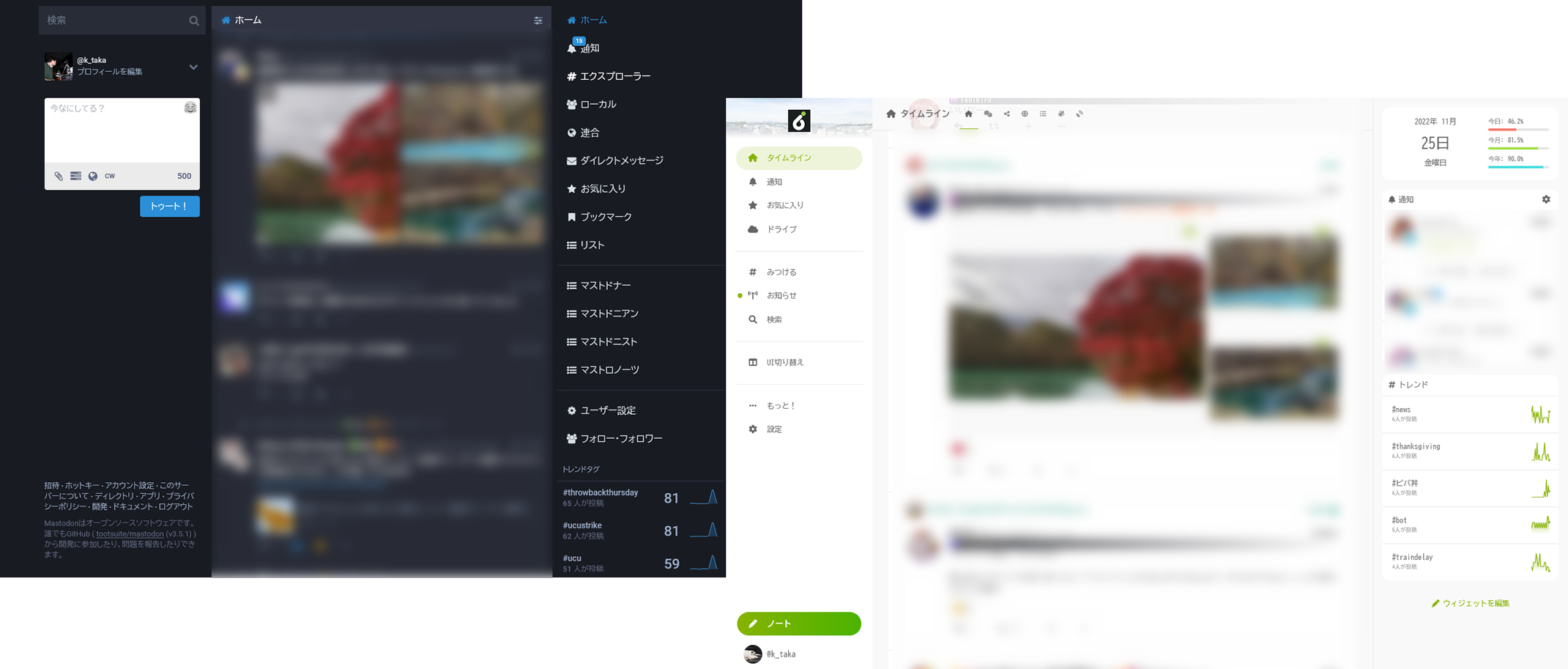

機能面を見てきましたが、単純にユーザーインターフェースや配色の好みもあるでしょう。MastodonもMisskeyもログイン後のユーザーインターフェースとして、Twitter風のWebUIとTweetdeck風のWebUIの2種類のモードをそれぞれ持っています。また、Mastodonのテーマは標準ではライト、ダーク、ハイコントラストの3種類しか持っていませんが、Misskeyのテーマはが標準で様々なものがあり、カスタマイズ手段も用意されています。

図 MastodonとMisskey

改めてMastodonとは ——Twitterとの方向性の違い——

話をMastodonに戻しましょう。Mastodonの基本の使い方は公式のドキュメント (日本語訳 )や、2017年に堀さんが連載していた「Mastodonを楽しく歩こう 」を参考にしてみてください。最新機能について紹介されていませんが、基本のところは変わっていませんので、はじめての人にとっては十分に参考になるでしょう。またMastodonの開発周りについては、2018年の記事ですが、Mastodonコミッターの山岸さんの「Mastodon New Year 」も参考になるはずです。

動画 Mastodon公式のごく簡単な紹介動画

MastodonがSNSとしてどのように設計されているかについて、もうすこし触れておきます。Mastodonの設計についてはMastodon公式ブログの初期の「Learning from Twitter’s mistakes 」や「Cage the Mastodon 」( 参考日本語訳 )などに見て取れるように、主開発者のオイゲン・ロホコ氏が考えるTwitterの問題を踏まえて開発されてきました。機能面では「他のユーザーの投稿を検索できないこと」「 引用投稿の仕組みがないこと」に顕著に表れていると言えます[5] 。またタイムラインは、投稿が時系列に並びますし、他のユーザーのリアクション(いいね)が流れてくることはありません。広告枠の広告投稿が流れない仕組みを持っていることも特徴的と言えるでしょう[6] 。

[5] ただし、他のユーザーが公開範囲を「公開」にした投稿のハッシュタグは検索可能で、ハッシュタグを検索したときにその投稿内容も見ることができます。また、ユーザー設定において、ログインせずとも見ることができる公開プロフィールページやその各公開投稿ページを(Googleなどの)検索エンジンにインデックスさせるかどうかを別途指定できます。

また、Twitterでは今後有料サービスであるBlueのサブスクリプション購入することで本人の認証ができるようにしようとしていますが、Mastodonではアカウントの本人認証というものはありません。しかしながらMastodonでは自分のアカウントの所有権を示すために、最善策として自分の既存のドメイン上でMastodonサーバーを建ててアカウントを作ること、次善策として自分のサイトにアカウント情報を記載した上で、Mastodonのプロフィールにアカウント情報を記載したページのリンクを記載することで、そのリンクに所有マークを入れる方法を持っています。次善策の方法であれば余計な費用はかかりません。

図 所有権があることを示したリンク。リンク先のページにrel="me"がついた自分のマストドンプロフィールへのリンクを挿入しておくだけで設定できる

Mastodonでは他のユーザーの投稿の検索が基本的にできないため、自分と同じ趣味や興味を持っているユーザーの発見能力がTwitterに比べて弱いです。この点についてMastodonでは地道に試行錯誤や改善が続けられており、先日リリースされたバージョン4.0では、公開投稿のハッシュタグのフォローの機能が新たに付きました[7] 。

他のユーザーの発見能力という意味合いでは、Mastodonにはローカルタイムラインや連合タイムラインという、現在サーバーを流れる投稿を眺められるタイムラインを持っていますので、ここから関心のあるユーザーを探すこともできます。ただしサーバーのルールを守っている投稿は何でも流れているため自分にとって玉石混淆に見えるかもしれません。そのため、ブロックやミュートという機能もきちんと整備されていて、ミュートではミュートする時間まで設定できるようになっています。

そのほか、外部サービスのfediverse.infoのDirectory などを利用して、自分が興味のあるテーマについて案内する方法もあります。

なお、日本語圏のMastodonを含むFediverseでは、企業や公共機関などのアカウントが現在ほとんどありません。そのため現代のTwitterの特徴の一つである情報取得ツールの代替としては使えないでしょう。この点が現在のところTwitterと決定的に異なっています。よって情報を取得したいという人にとってはMastodonは使いにくいものに映るかもしれません。ただそれは使い方の問題とも言えます。またFediverse/Mastodonのユーザーが十分増えれば企業アカウントが開設されることもことも考えられますし、いまのフォローとは異なる外部サイトのニュース取得手段が開発されたりするかもしれません。

Mastodonサーバーについて最後に。記事冒頭で触れたとおり、企業や団体が管理しているサーバーは海外で少しずつ増えてきた印象ですが、現在多くのサーバーは個人が運用しているところが多いのも事実です。サーバーの維持にはお金がかかりますので、寄付を受け付けていたりしている場合もあります。興味のある人は確認してみるといいでしょう。

Fediverse/Mastodonへの参加はサーバーの選択から始まる

それではMastodonに参加してみましょう[8] 。そう考えたとき、Mastodonのアカウントを作成することになるわけですが、数多くのMastodonサーバーの中からどのサーバーで登録するか、ということに悩むかもしれません。「 大きいサーバーを選んだほうがいいのか」「 小さなサーバーを選んだほうがいいのか」「 話題のテーマが(ある程度)決まっているサーバーを選んだほうがいいのか」「 話題のテーマが決まってない汎用のサーバーを選んだほうがいいのか」などなど……。悩み始めるときりがありません。この項ではそのヒントを紹介します。

大前提として、既存のサーバーに登録する方法と、サーバーを自分たちで建てる方法の2種類があることを覚えておいてください。今回サーバーを建てる話は取り上げませんが、アカウントの恒常的な維持や独立性を考えるのであれば、サーバーを建てることも十分な選択肢に入ってくるでしょう[9] 。

[9] サーバーを建てる場合、「 自らサーバーを構築する」か、または「ホスティングサービスを利用する」ことになります(詳しくはドキュメント を見てください) 。どちらを選んでもサーバーの維持費がかかます。また、他のユーザーがいない・他のサーバーとつながっていない状態から始まりますので、そのあたりは別に解決する必要があります(Mastodonでは、ユーザーの招待リンクを生成できたり、リレーサーバーに接続してリレーに参加している他のサーバーの公開投稿を受け取りの手段が提供されています) 。

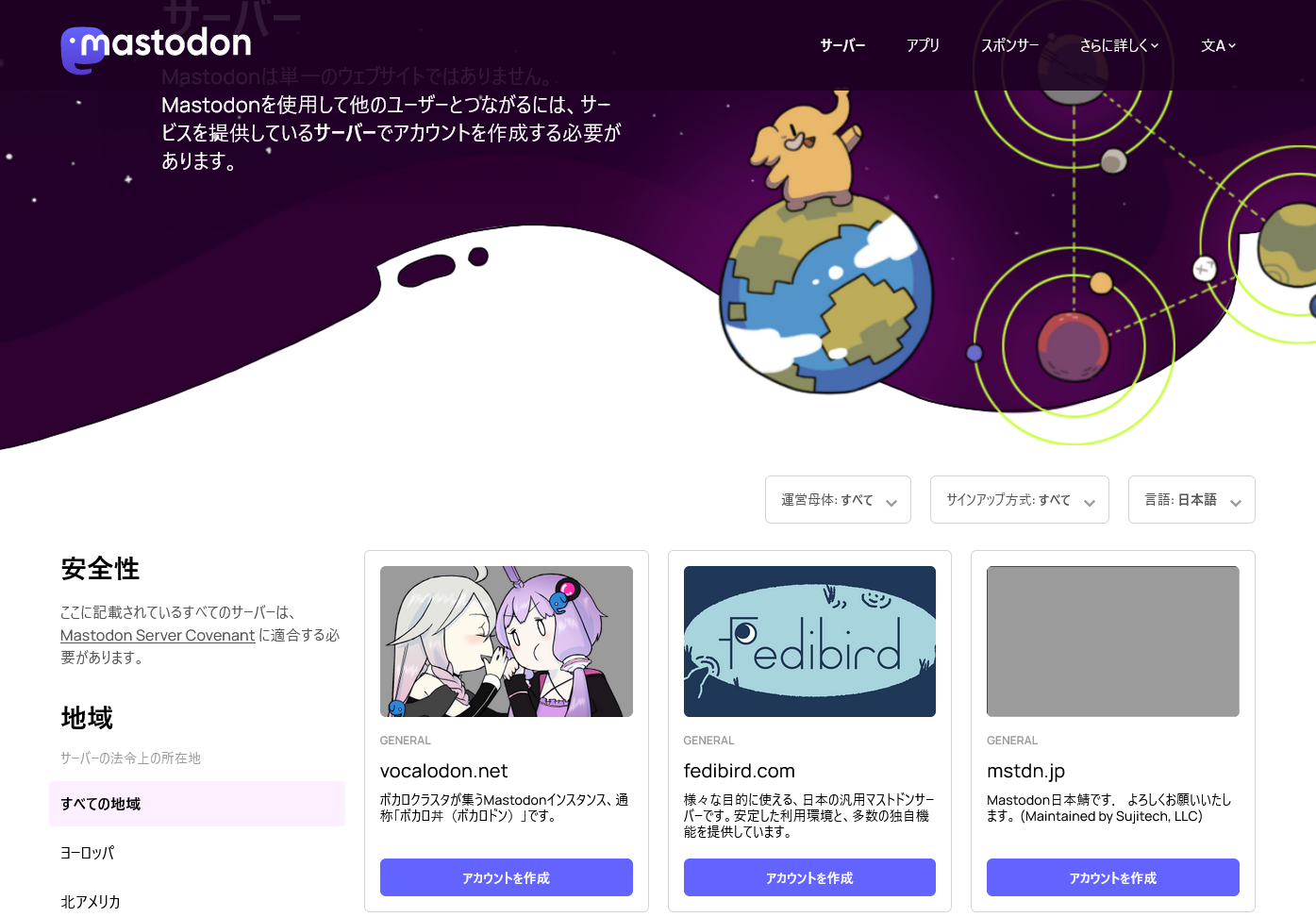

では、既存サーバー上で登録する場合はどうするのがいいでしょうか。1つは、Mastodon公式サイト でいくつかのMastodonサーバーが紹介されているので[10] 、そこから選択することです(ただし現時点で日本語のサーバーは3つしか登録されていません) 。取り上げられているサーバーは、地域や言語、トピック(ジャンル) 、サインアップ方式などでサーバーを絞って検索することもできます。

[10] ここで紹介されているサーバーは「Mastodon Server Covenant 」( Mastodonサーバー規約)という、差別に関しての積極的なモデレーション・毎日のバックアップ・2人以上の管理者がいること・サーバー閉鎖時に3か月前に告知する、という4つの条項へ対応していることを申告しています。

図 Mastodon公式サイトに紹介されている日本語サーバー

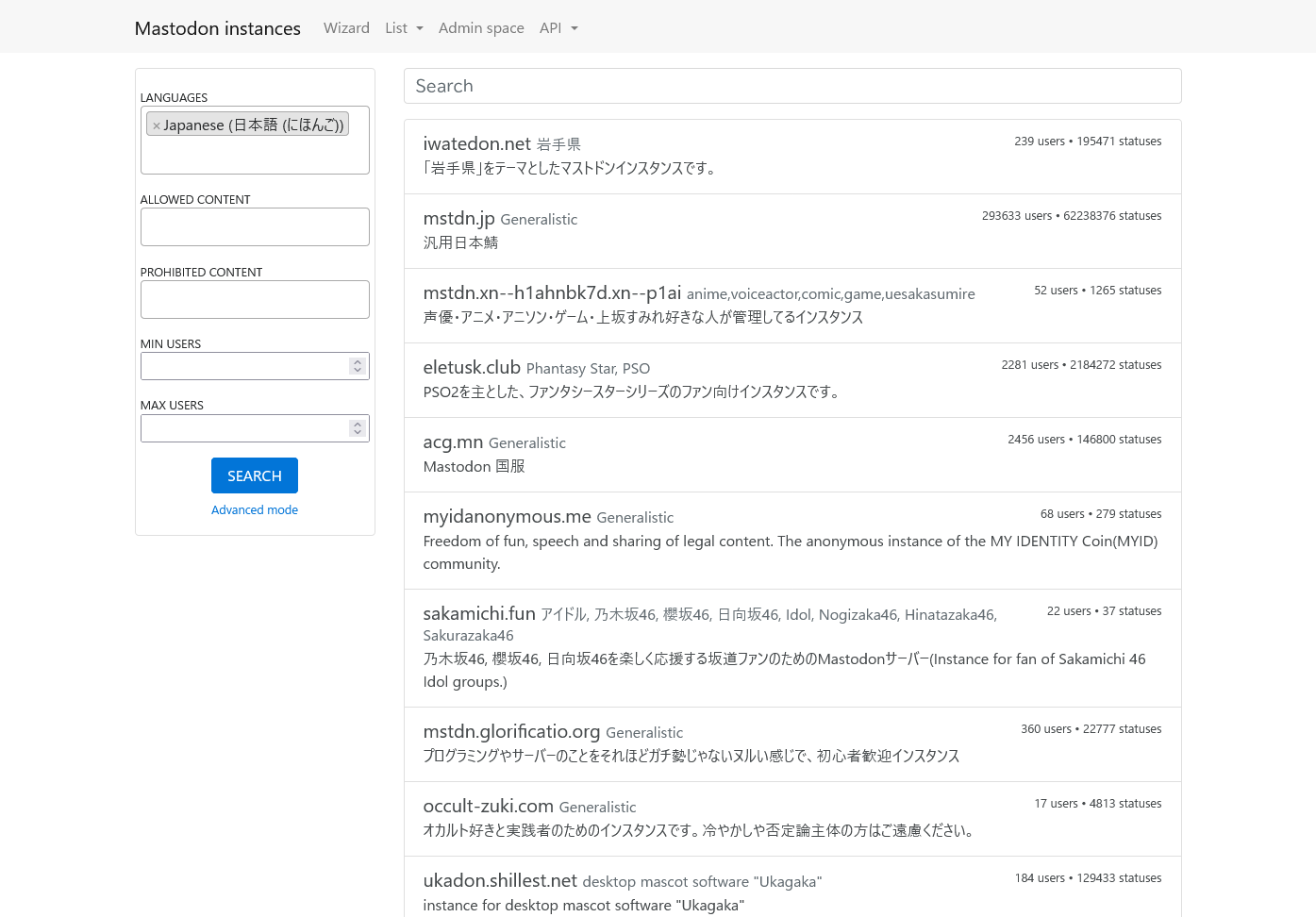

公式サイトで紹介されているMastodonサーバーはごく一部です。そこで公式サイトではありませんが、数多くのサーバーが紹介されているMastodon instances (instances.social) のようなサイトもあります。このサイトでは「言語」や「サーバーのユーザー数」のほか、サーバーの概要文を検索できます。ここで、大まかにサーバーを調べてみるのも良い方法でしょう。

図 Mastodon instances (instances.social)では、特に概要文からサーバーをしぼることができる

そのほか、登録を受け入れ中のサーバー管理者などは、サーバーを紹介する公開投稿を発信していることもあります。日本の場合それらの投稿には、ハッシュタグとして#サーバー紹介 や#インスタンス紹介 などが付いているものが多いです。ここからサーバーを探すのも良い手段でしょう[11] 。また最近の出来事を受けて、Mastodonを使っているユーザーも各サーバーの特徴を紹介している記事も見かけますので、そういった記事を読むのも参考になるかもしれません[12] 。

[11] Mastodonではサーバーのことを以前インスタンスと名付けていました。Misskeyではいまもインスタンスとしています。また、ハッシュタグ公開ページの投稿一覧は、そのサーバーごとに異なります。接続しているサーバーが異なるためです。

こうして気になったサーバーがあったら、そのサーバーのサイトにアクセスしてみましょう。そのサーバーのルールを確認できるほか、サーバー内を流れる公開投稿や管理者の公開投稿を見たり、サーバーに登録しているアクティブなユーザー(ユーザーが掲載設定しているもののみ)を見ることができます。これによって、サーバーの雰囲気を多少なりとも知ることができます。バージョン4.0以上のサーバーでは、ブラウザの言語設定における言語で投稿された、そのサーバー界隈で注目されている投稿やニュース(リンク)や、トレンドタグも見ることができます。

ユーザーの考えではなくサーバー側の考えもあります。そのためサーバーごとにルールが規定されています。また、大きくなりすぎたサーバーは登録受付を閉じて他のサーバーへの登録を促しているものもありますし[13] 、小さいサーバーは友人たちのみを登録のみを許諾しているものもあります[14] 。

[13] Mastodonサーバーは構造上スケールしにくいと言われています。しかし、Mastodonサーバーそのものを増やすことで負荷を減らすことはできます。最近Fediverse/Mastodonに参入したブラウザのVivaldiはブログでそのことについて言及しています 。

……と色々とヒントを紹介してきましたが、はじめてMastodonなどのFediverseのサーバーに参加する場合は、そこまで深く考えなくてもいいかもしれません。なぜなら、アカウントの削除や引っ越し(投稿そのもの以外のデータ移行操作)もできますし、どのサーバーを選んだとしても他のサーバーのユーザーをフォローできるからです。とは言っても、もし友人や知り合いがすでにFediverseに参加している場合にはそのサーバーに登録するのがお勧めでしょう。また、いくつかのサーバーに登録して、複数のアカウントを取ってみて自分に合っているサーバーを探すのもいいかもしれません。サーバーが長期間停止した場合に備えて他のサーバーのアカウントを持つことや、特定テーマについて話したいときに(他のサーバーの)別アカウントを使っている人もいるくらいです。

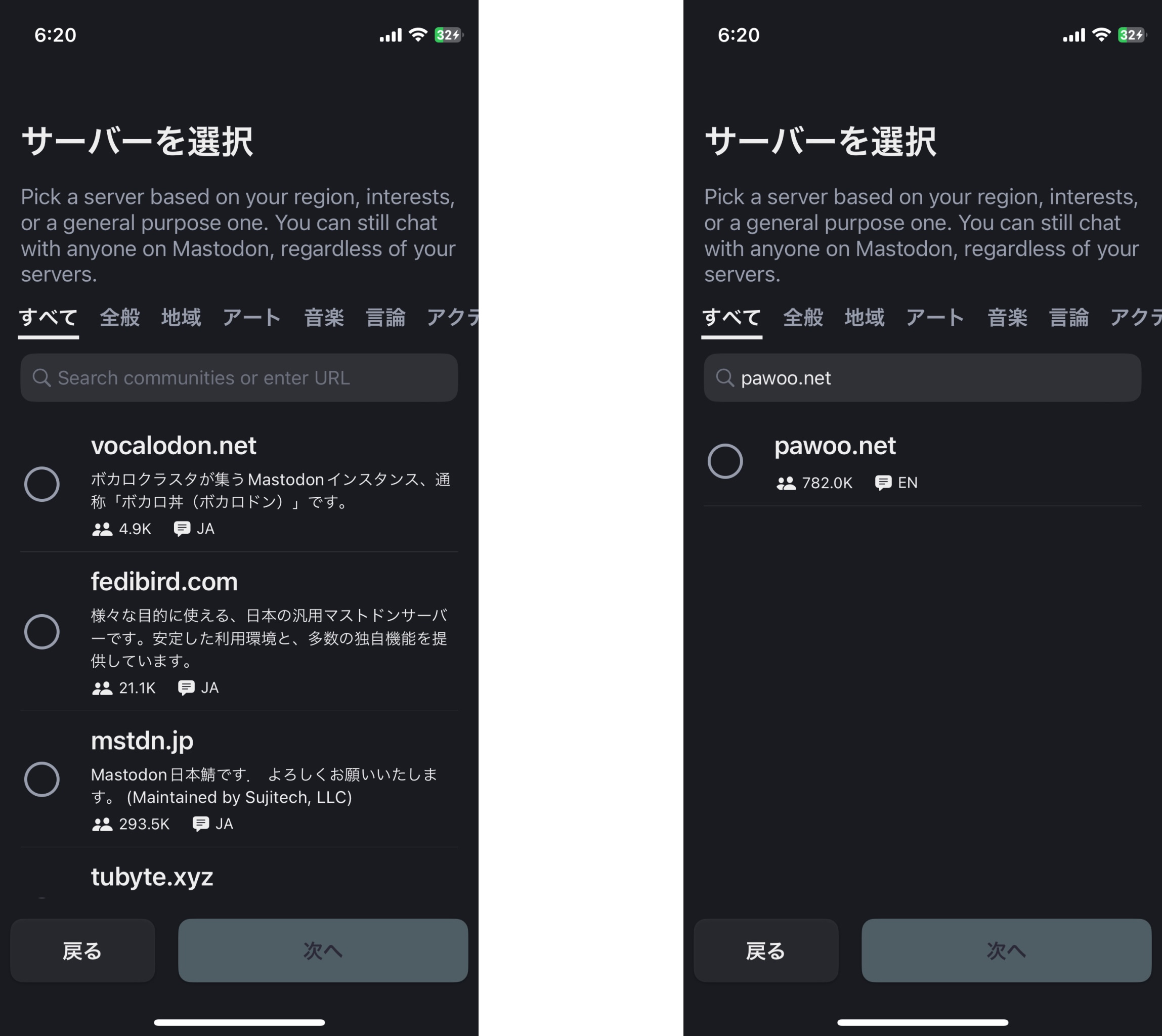

なおMastodon公式アプリ(iOS 、Android )[15] からアカウントを作成しようとすると、サーバーを選択する画面になりますが、この画面ではMastodon公式サイトで紹介されているサーバーが表示されます。参加したいサーバーのドメイン(またはURL)を入力することもでき、画面上で紹介されていないサーバーに登録することもできます。

[15] Mastodonのアプリは、サードパーティ製ものもたくさんあります 。公式アプリは基本的に、初心者用にデザインされていることやウェブ版に比べて優先度が低いため、( 連合タイムラインが見えなない、未収載の投稿ができないなどの)一部機能が付いていません。公式アプリが使いにくい場合には、サードパーティ製のアプリを試すのもお勧めです。なおMastodonはPWA(ウェブアプリ化)に対応しているため、ブラウザでMastodonサーバーを表示した後に、ホーム画面(やデスクトップ)に追加するのも良い手段です。

図 公式アプリでアカウントを作成する場合の、サーバー選択画面(iOS)。ドメインまたはURLを入力すると、候補にないサーバーも表示できる

アカウントを登録したら、設定を確認したり投稿したりしてみましょう。筆者としては最初に、自分のプロフィール(アイコンとプロフィール文)を設定することをお勧めしておきます。あとは、ローカルタイムラインや連合タイムラインを見て、関心のあるユーザーをフォローしてホームタイムラインを構築したり、ローカルタイムラインの話題にのっかり投稿したりできれば、楽しめるはずです。

COLUMN: Twitterとの連携する場合の公開範囲に気を付けるTwitterとMastodonの投稿を同期したいと考える人がいるかもしれません。同時投稿できるアプリもありますし、クロスポストできるツールもあり[16] 、サーバーのルールに抵触していなければ問題ない行為です。

ただ、同時投稿でTwitterとMastodonの両方を見ているようにしているのであれば大きく問題にならないのですが、機械的にたとえばバックアップ目的に投稿している場合には、投稿の公開範囲をよく考えるのがお勧めです。というのも、公開範囲が「公開」の投稿はローカルタイムラインや連合タイムラインに流れるため、短時間で連続した投稿がされたりすると、ローカルタイムラインを見ている他のユーザーからBotのように思われてしまうことが考えられるからです。Botなどの機械的な公開投稿は、ローカルタイムラインを見ているユーザーに嫌気をさされる可能性があります。

COLUMN: 企業アカウントはどこで作成するべきかTwitterでは10年以上の年月をかけて、企業アカウントとユーザーアカウントがその関係を作ってきたと言えます。しかしMastodonやFediverseでは、企業アカウントはまだほとんどありません。Mastodonでは広告枠の広告投稿の仕組みを持っていませんが、企業アカウントの登録や広告の投稿が否定されてるわけではありません(サーバーのルールにもよりますが) 。

Mastodonで、広報のための企業アカウントをどのように作成するのが良いのか、いくつか考えられます。

① サーバーを建てて、企業アカウントや関係者のアカウントのみを作成する。② サーバーを建てて、企業アカウントや関係者のアカウントのみを作成するほか、外部の一般ユーザーを受け入れ、コミュニティのサーバーとして設定する。③ 既存のサーバーに、企業アカウントを作成する。

サーバーを建てる場合には維持費がかかりますが、サーバーの存続と独立性を手元でコントロールできます。そのサーバーで一般のユーザーの登録を受け付けない場合でも、他のサーバーからフォローできます。アカウント自体の告知については、既存のメディア(ウェブサイトなど)で案内すれば特に問題なければそれで良いでしょう。もしサーバーを建てて外部の一般ユーザーの登録を受け入れる場合、つまりサーバーでコミュニティを形成する場合にはモデレーションが必要になってきます。この場合にはサーバーの維持費用以外に、モデレーションコストも考える必要が出てくるわけです。また既存のサーバーにアカウントを登録する場合には、費用はかかりませんが、そのサーバーの管理に左右されてしまうことがでてくるかもしれません。……ということで、どれが良いことはなく、一長一短です。

なお、RSSや機械的なお知らせのみを投稿する場合には、ユーザーがーいるサーバー上では、公開範囲を「公開」にするとローカルタイムラインを邪魔するBotとして見られる可能性もあります。そのため、既存サーバーにアカウントを作成する場合にそれで良いとするかは考えどころでしょう。また国内のサーバーは、個人ユーザーが開設しているところが多いため、そういったサーバーに企業が間借りするのは少々どうかという視点もあるかもしれません(後援する方法も考えられます) 。

投稿については、Mastodonでは他のユーザーの投稿を検索できないことを考えると、またハッシュタグのフォローという機能が付いたので、どうハッシュタグを利用するかの検討も必要でしょう。しかし一つの投稿への過度のハッシュタグは敬遠されがちですので、よく考える必要がありそうです。