この連載では一貫してFDM式の3Dプリンターでは

このような場合は、一工夫した上で出力対象をあえて斜めにプリントする、といった方法があることを以前かるく触れていました。しかし、モデルをスライサで斜めに配置してサポート出力を有効にしてもどうもうまくいかない……なんてこともよくあります。そこで今回は斜めプリントと、斜めプリントを安定させるためのカスタムサポートを自分で作ることを解説します。

ページオープナーのプリント

今回は

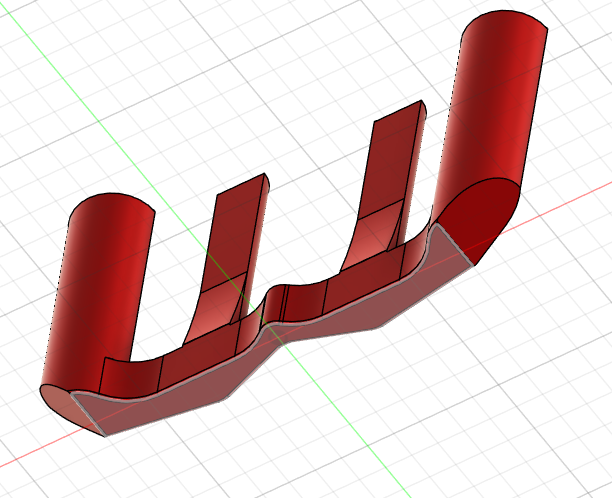

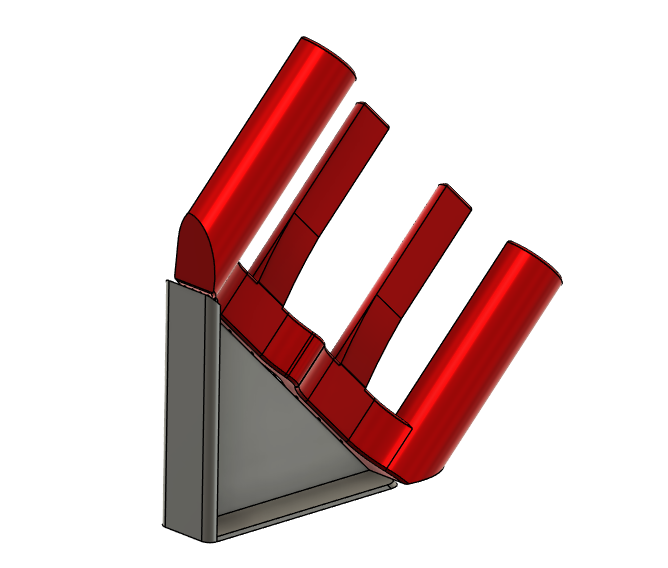

高いものではないので、必要になったら買ってくればいいのですが、今回はなんとなくそうしたかったので自分でデザインしてみました。すると、最終的には以下のような形になりました。

さて、このモデル、どの方向からプリントすればよいでしょうか?

モデルの使い方で変わるプリント方向

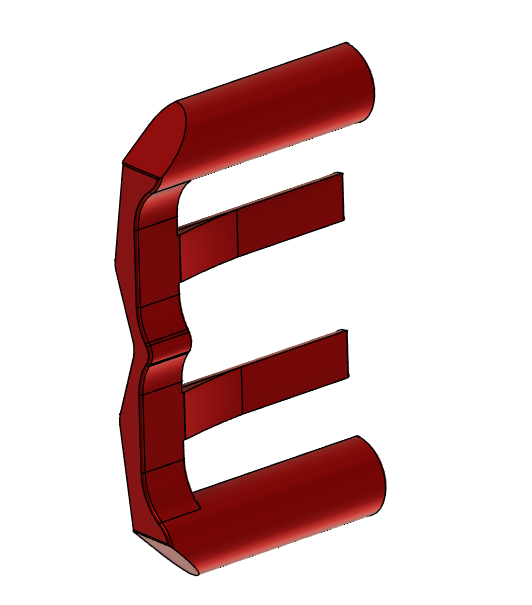

単純にこのモデルの造形を出力するという意味であれば、以下の図のように、この平らな面を下にしてプリントすればいいはずです。これであれば、モデルは垂直に伸びていくだけですのでオーバーハングなどに注意する必要はありません。

造形的には問題はないのですが、このツールが実際にどのように使われるかを考えると少し問題があります。上方向に伸びている円柱の半分のような部分は、本をはさむのに使われます。つまり、使用時には水平方向に外に力がかかるわけです。以前の記事でも解説しましたが、レイヤーがプリントされた方向と垂直に力がかかると、FDM(積層)式のモデルはそこから比較的簡単に割れてしまいます。これではクリップの役をなしえません。

かといって、このモデルを縦方向に90度回転させてもうまく出力できません。まず以下のようにすると、接地面が半円の部分となりますので、様々な支障が出てしまいます。

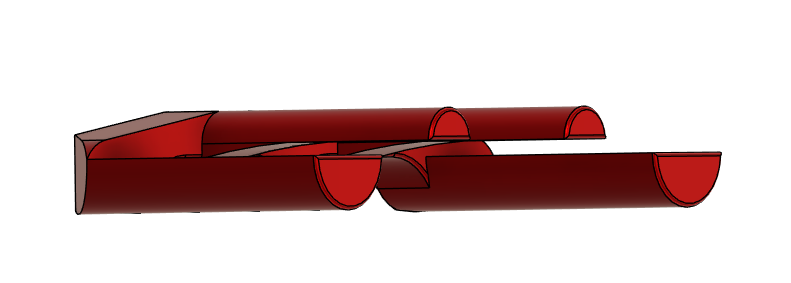

そして平たくなるように横にした場合は半円柱の部分が互い違いになっているせいで90度のオーバーハングができてしまい、サポートなしでうまくプリントすることはできません。

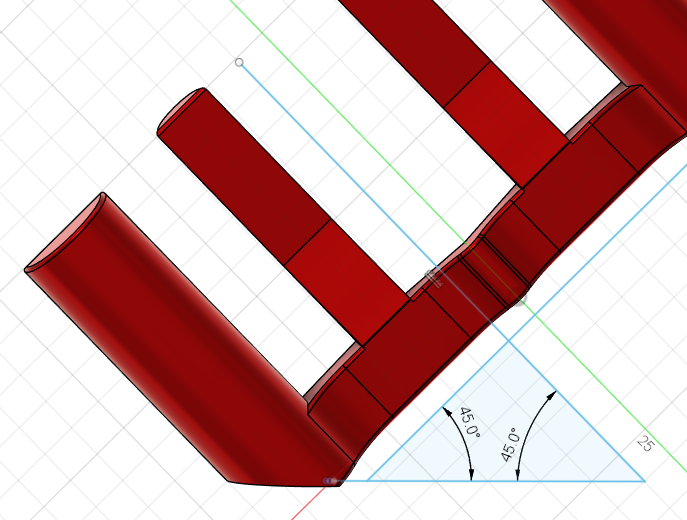

そこで造形と機能を考えると、斜めプリントという選択肢がでてきます。このモデルを見ると、角の部分が45度の角度切られていることがわかりますが、この部分は最初は存在していませんでした。これはモデルの出力方法を考えた際に斜めプリントをするしかないと考えた際に、接地面になるようにあとから追加した面です。

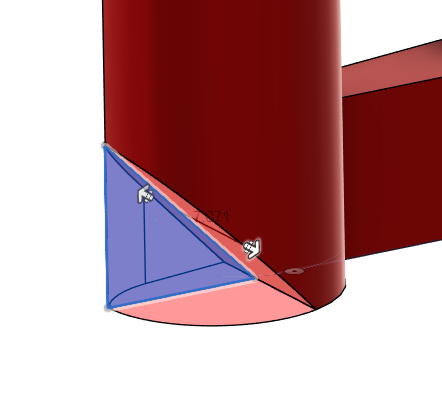

以下のように二等辺直角三角形を描き、それをモデルから除去しました。

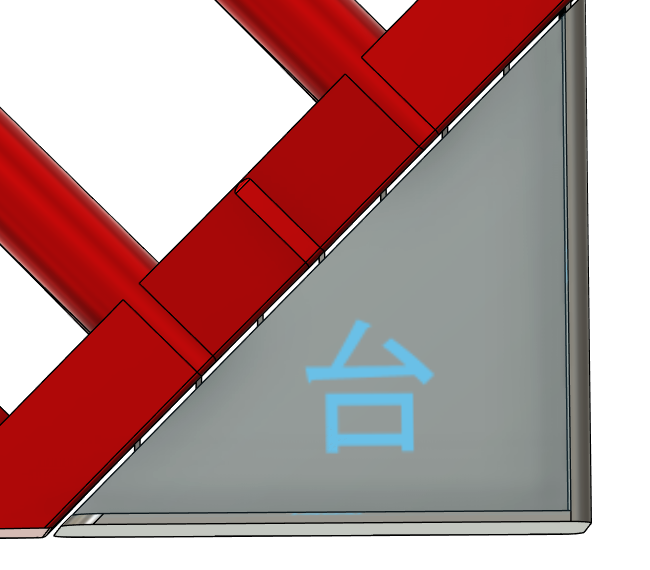

実はよく見ると、この面を接地面とすると円柱部分などを含め、すべてがビルドプレートから見て45度の角度になることがわかります。このため、基本的にはすべてサポートなしでプリントできるわけです。

実はFDM式のプリントの場合、このようにあえてモデルの一部を45度で削って接地面を作った上でそこを接地面としてプリントすることが意外と多くあります。箱のような形のものなどは実際に使うときと同じ向きでプリントしたくなりますが、その箱についているでっぱりや装飾の形によっては完全な直方体を作るのはあきらめ、体積を減らしてでもあえて今回のように45度の面を作ってプリントすると安定する場合がよくあります。

サポートとモデルの安定

理論上は斜めプリントを導入することで、このページオープナーをプリントできるはずです。しかし実際にはスライサにサポートが必要だと言われてしまい、スライスすると自動生成サポートが追加されます。

これはこのモデルの一部に湾曲があって完全に安定しないせいなのですが、この湾曲がなくても実はこのままだとなかなかプリントが安定しません。

というのも、このモデルは接地面の大きさのわりにモデル本体が大きく、また重心が接地面から大きくずれているのです。つまり、プリンタの性能などによっては途中でモデルが倒れてプリントが失敗することが予想できます。

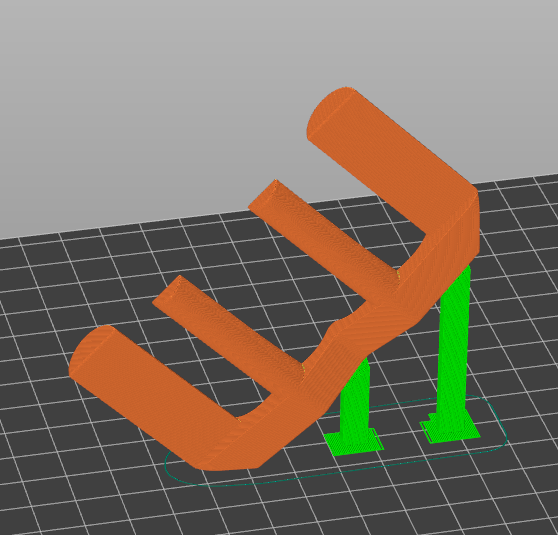

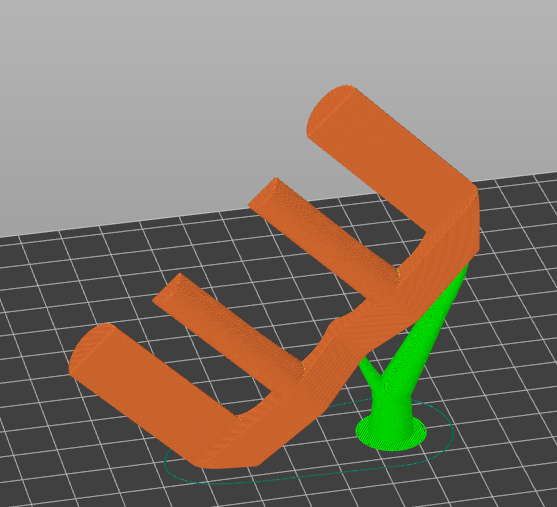

そのため、今回のモデルに関してはサポートはあったほうがいい、ということになります。スライサが自動生成するサポートはスライサによってその形や性能が違いますから、同じモデルを配布したとしても配布された人の環境によっては安定してプリントできない可能性も考えられます。以下は私の環境でサポートの種類をオーガニックサポートとスナッグサポートで切り替えたときの様子です。サポートには種別ごとさらに細かい設定がいくつもありますので、配布先の設定によってはかなり違うサポートが出力されることがありえます。

例えば自分のモデルを3Dプリントの大量生産をしてくれる3Dプリントファームを利用する場合は、自分の使っているスライサやプリンタと同じようにプリントできるとは限りませんから、それらが少し違っても問題がおきづらいように設計すべきでしょう。

もちろん、特定のモデルを1回だけプリントしてその後で同じプリントをしないのであれば、このようなことを考慮する必要はありません。しかし今回は実用品として使う予定だったので、壊れたりなくしたりしたら複数回プリントすることを前提として考えていたため、数か月後にまた同じものが必要になったらさっとプリントできるようにしたいという欲求がありました。

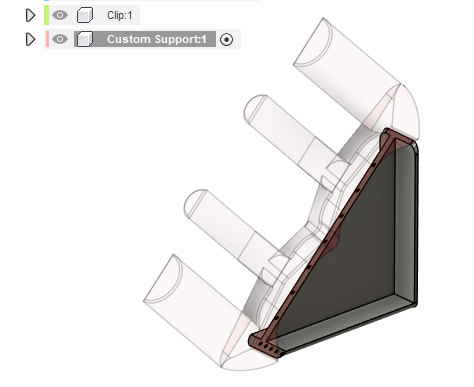

そこで、このモデル専用のカスタムサポートをモデルの一部として作りました。

カスタムサポートでプリントの冪等性を高める

スライサの提供する自動生成サポートを使わずにサポートを自分で設計するのは面倒くさいと思うかもしれませんが、最初からそれを念頭にデザインしておけば、意外と簡単に作ることができます。

今回のこのページオープナーの場合は、斜めプリントした上で、全体を三角形の足で支える感じにしてみました。Fusionで作成する場合は本体と別のコンポーネントとして生成すると管理がしやすいでしょう。

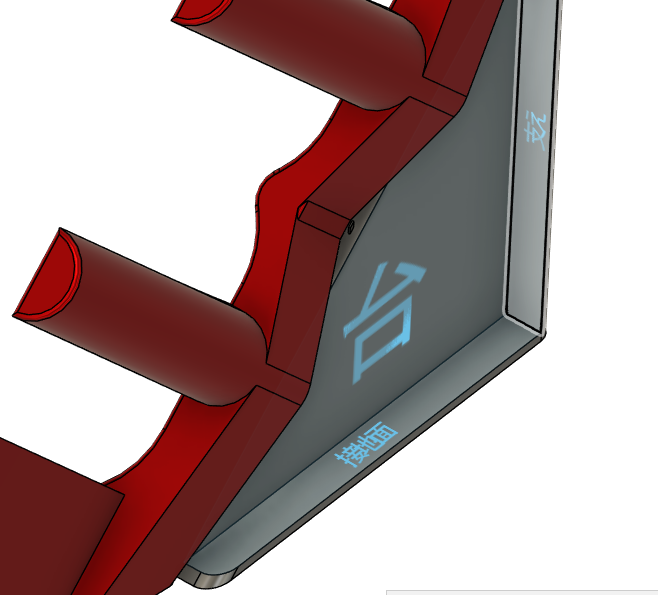

実際にサポートを支える横から見たときに三角形になる台の部分は薄くてもよいのですが、接地面および、横にすぐに倒れないようにするための支えはある程度広くとる必要があります。このモデルでは台は厚さ2mm、接地面は厚さ1mm、支えは厚さ2mmで、両方とも14mmの幅があります。

ただ、このサポートのミソはサポート自体がページオープナー自体に密着していないということです。真横から見るとわかりますが、サポートと本体の間には隙間があり、サポートと本体をつなぐようにいくつか小さな支柱のようなものがあります。本体とサポートの間には0.

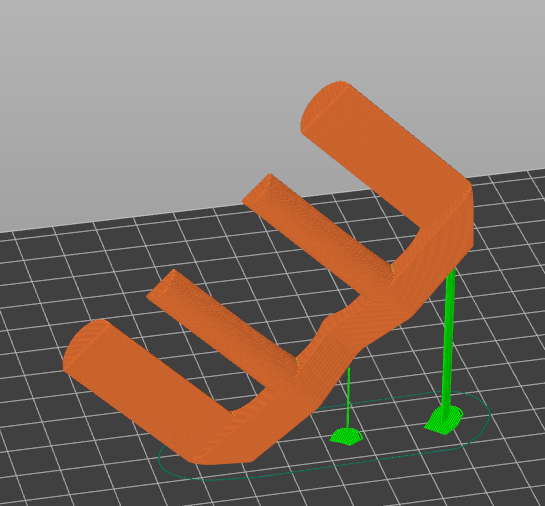

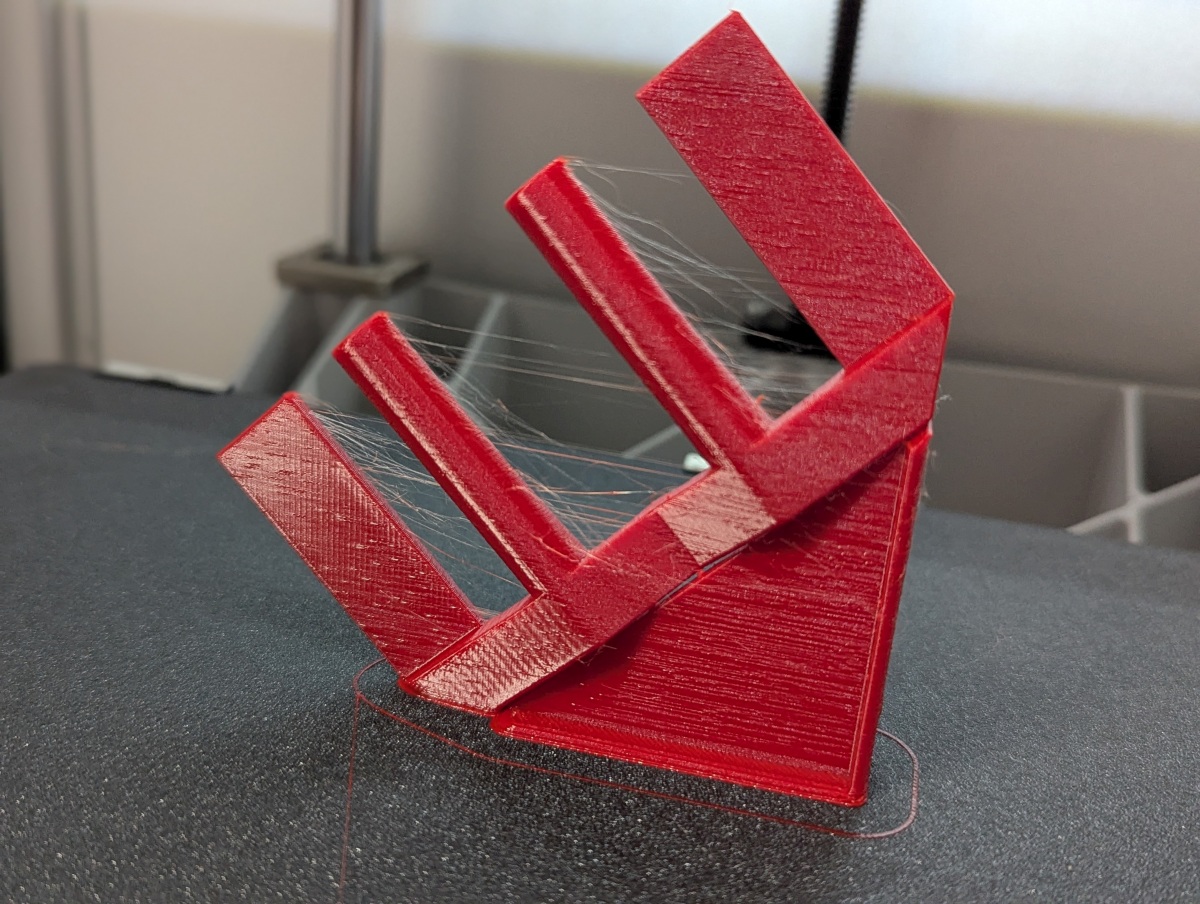

プリントすると以下のようになります

サポートとモデル本体がくっついている部分はプラモデルでいうところのランナーと本体がくっついている箇所と考えるとわかりやすいかもしれません。プリントができあがったら、あとはサポートをパキっと折って取るだけです。スライサが自動生成するサポートと違ってどのスライサでも同じサポートが出力されるため出力結果に冪等性がありますし、一部の自動生成サポートと違い必ず簡単に本体から切り離すことができます。

今回は斜めプリントと、その出力を安定させるためのカスタムサポートを紹介しました。

斜めプリントは必ずしも必要ではありませんが、FDMプリンタの特性やモデルの形状によっては大胆にモデルの形を変えて斜めプリントを採用するほうが実用性が高くなります。そして斜めプリントをしつつ、モデル専用のサポートを作るとプリントする環境が多少変わってもプリントが成功する確率が劇的にあがります。実用的なツールで、それを何回もプリントすることが予測される場合はあらかじめ準備しておいて損のない手法ですので、是非ご検討ください!