カンファレンスDay 2

EuroPython 2025のレポート第2回は、カンファレンス2日目の模様からお届けします。

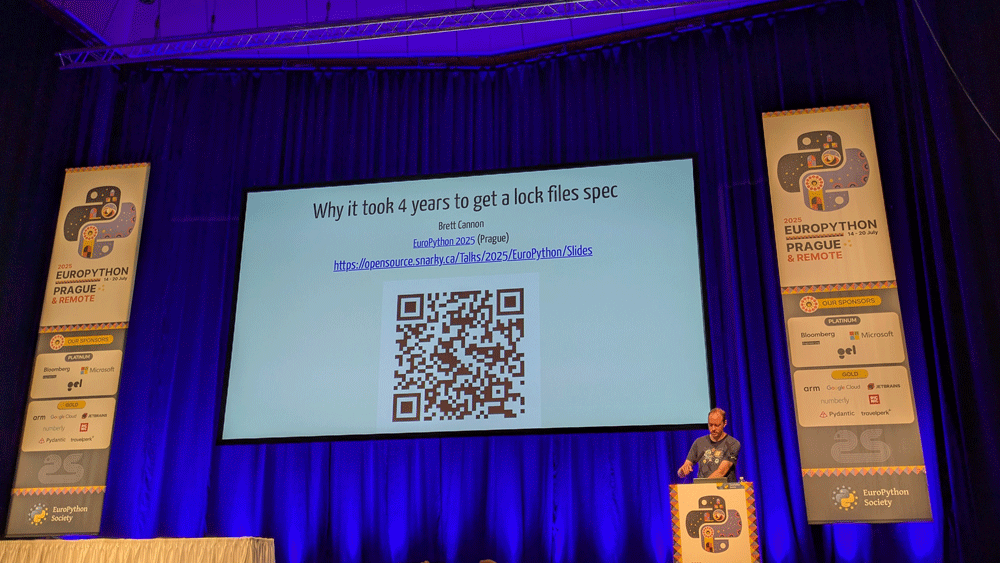

キーノート:Brett Cannon

- トーク概要:Why it took 4 years to get a lock files specification

- スライド:Slides - Why it took 4 years to get a lock files spec -Brett Cannon

- ビデオ:Keynote: Why it took 4 years to get a lock files specification — Brett Cannon - YouTube

Brett Cannon氏はPythonのコア開発者の一人で、2019年から2023年までSteering Councilを務めた方です。このトークではタイトル

最初に現在のPythonパッケージを作成するためのファイル構成について説明がありました。pyproject.

そして、パッケージ間の依存関係の指定にはいろいろな書き方があるため、これを解決することはとても難しいそうです。パッケージのすべての依存関係を記述するファイルとしてrequirements.、poetry.、pdm.、uv.があり、ツールごとにバラバラという状況です。そこで、Pythonのロックファイルを標準化したが、そのためには4年の月日がかかったとのことです。

標準化されたpylock.ファイルの仕様は以下で確認できます。

ロックファイルは以下のような設計方針で仕様を検討したそうです。

- ソフトウェアで作成し、人間にも読みやすい

- デフォルトで安全な設定

- 依存関係の解決をせず素早くインストールできる

- ロックファイルの生成ツールとインストーラーは異なるツールもありえる

- インストーラーはPython製である必要はない

- 単一と複数環境のそれぞれのシナリオに対応する

そして、pylock.

lock-version = "1.0"

environments = ["..."]

requires-python = "..."

extras = ["..."]

dependency-groups = ["..."]

default-groups = ["..."]

created-by = "..."

[[packages]]以下に具体的なパッケージの情報が記述されます。詳細は上記のファイル仕様を確認してください。

なぜ4年かかったのか

トークの後半では、タイトルの

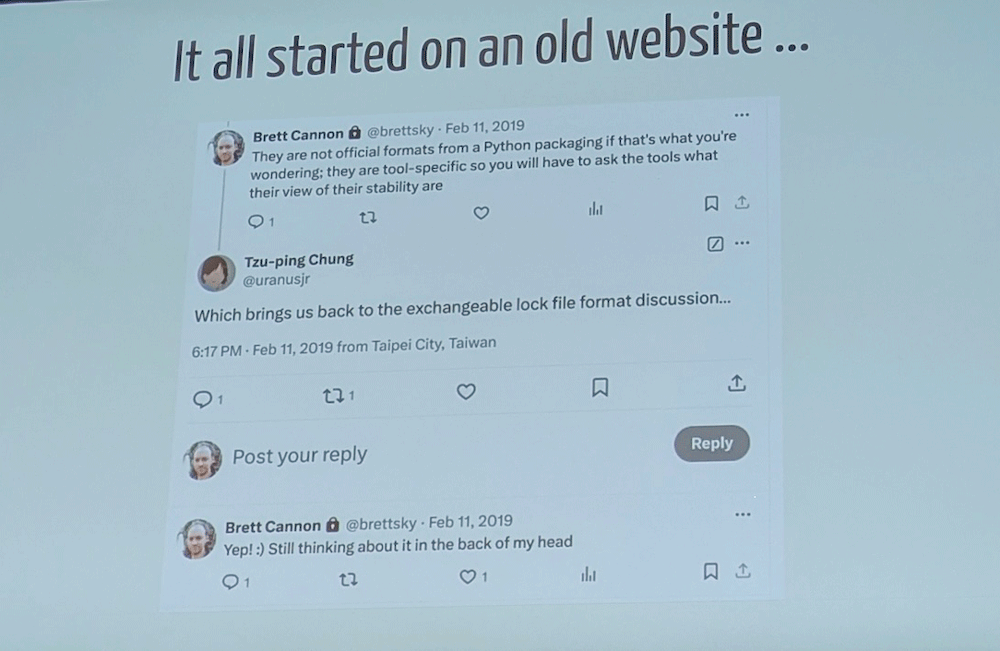

古いWebサイト

2019年にrequirements.

2021年にはPEP 665が提案され、359ポストの議論が行われ、最終的に却下されました。

- PEP 665 – A file format to list Python dependencies for reproducibility of an application | peps.

python. org - PEP 665: Specifying Installation Requirements for Python Projects - Packaging - Discussions on Python.

org - PEP 665, take 2 -- A file format to list Python dependencies for reproducibility of an application - Packaging - Discussions on Python.

org

その後2024年にPEP 751が提案され、974ポストの議論が行われました。

PEP 751は最初の提案から2度の改変を経て、2025年1月に提案したバージョンで承認されました。

- PEP 751 – A file format to record Python dependencies for installation reproducibility | peps.

python. org - PEP 751: lock files (again) - Packaging / Standards - Discussions on Python.

org - PEP 751: now with graphs! - Packaging / Standards - Discussions on Python.

org - PEP 751: one last time - Packaging / Standards - Discussions on Python.

org

ここに至るまで4年間で1,800件以上の投稿があったということで、ものすごく大変な作業だったなと感じました。こうして作成されたロックファイルの仕様ですが、すでに各種ツールが対応しているそうです。

このように、長い年月をかけて仕様が策定されたロックファイル

こうした、たくさんの人たちの議論の上に仕様が策定されることがわかり、中心を担ったBrett Cannonさんには本当にお疲れさまと思いました。

A new safe external debugger interface for CPython

- トーク概要:A new safe external debugger interface for CPython

- スピーカー:Pablo Galindo Salgado氏

本トークでは、Pythonのコア開発者でありSteering CouncilのメンバーでもあるPablo Galindo Salgado氏により、CPython 3.

Safe external debuggerはPEP 768で提案され、CPython 3.

あわせてPythonのデバッガであるPDBに、このインターフェースに接続する機能が追加されました。以下のコマンド例のように-pオプションでプロセスIDを指定すると、そのプロセスのリモートデバッグができます。

python -m pdb -p 1234

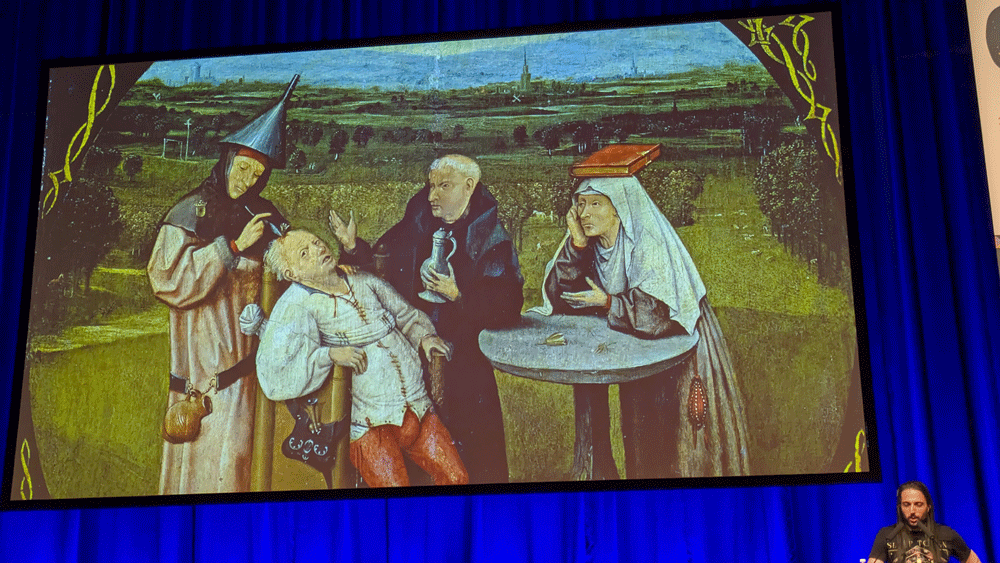

現代は脳の検査をする際にはMRIなどが使用できますが、Pythonの動作しているプログラムを調べるには、この絵のように外から見ることしかできません

CPython 3.

Performance improvements in 3.14 and maybe 3.15

- トーク概要:Performance improvements in 3.

14 and maybe 3. 15 - スピーカー:Mark Shannon氏

Mark Shannon氏はCPythonのコア開発者で、Faster CPythonというPythonを高速化するチームをリードしています。今回のトークでは3.

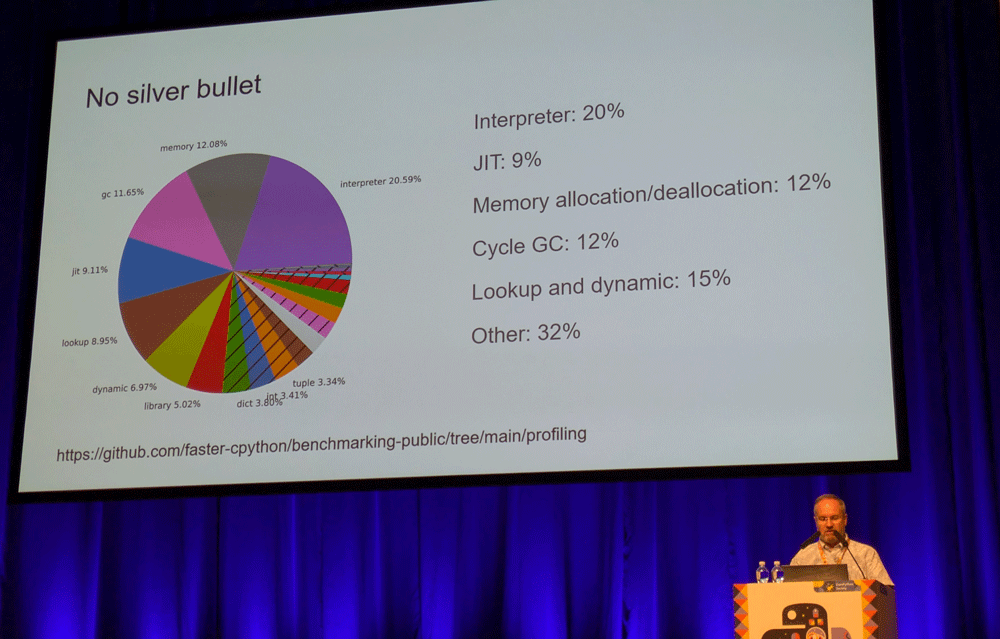

上の写真のスライドにあるように、CPythonの高速化には

- インタープリター:20%

- JIT:9%

- メモリの割り当てと解除:20%

- GC:12%

- lookupとdynamic:15%

- それ以外:32%

CPython 3.c = a + bというコードを例に、スタックの読み込みと書き込みの回数がキャッシュによって減るということが示されました。

以下のような単純なコードを例にして実行してみると、Python 3.

import time

def loop(n):

t = 0

if n < 0:

raise ValueError # Put breakpoint here

for i in range(n):

t += 1

return t

t = time.monotonic_ns()

loop(10_000_000)

d = time.monotonic_ns() - t

print (f"{d/1000_000:.0f} ms")

このほか、CPython 3.

最後に、CPythonの継続的なパフォーマンス改善のために資金を提供して欲しいという呼びかけがありました。Pythonの運用に多額の費用をかけていて、パフォーマンス向上から利益が得られる会社は、ぜひ話をしにきてほしい、とのことです。

CPythonは継続的にパフォーマンスが改善していますが、そのためにはコア開発者の方々の貢献が必要です。資金の援助は重要な問題だなと感じました。

キーノート:Sebastián Ramírez

- トーク概要:Behind the scenes of FastAPI and friends for developers and builders

- ビデオ:Keynote: Behind the scenes of FastAPI and friends for developers and builders — Sebastián Ramírez - YouTube

カンファレンス2日目夕方のキーノートスピーカーは、FastAPIの作者であるSebastián Ramírez氏です。このキーノートでは

Sebastián氏はEuroPythonに参加することは初めてだそうです。トークの冒頭で

トークの前半はFastAPI自体の簡単な紹介です。Webフレームワークとして非常に多くのGitHubスターを持っており、日々大量にダウンロードされています。Python Developer Surveyの調査でも利用が伸びており、PythonでWeb APIを構築するためのフレームワークとして広く利用されていることがわかります。

次にSebastián氏の過去について振り返ります。コロンビア出身のSebastián氏は、幼稚園の段階でドロップアウトしたそうです。その後は自宅で勉強しながら、コンピューター、ビデオ編集、楽曲制作、グラフィックデザイン、Web開発、親の仕事用のシステム開発をしていたそうです。

コンピューターにはまり、cousera、edX、Udacityのようなオンラインコースで世界中の人と一緒に学びました。似たようなプロダクトを0から開発することを繰り返す中で、似たような複雑な処理があることに気づきました。このような問題を解決するために、FastAPIなどのプロダクトを開発していると述べました。

プロダクトを開発するためのTipsとしてたくさんのポイントが示されました。

「メンテナーではなく、ユーザーのために最適化する」

- ユーザーの視点を持つ

- まずUXをデザインし、それに合わせて内部を作成する

- 型ヒントを指定してオートコンプリートに対応する

- 型ヒントに依存したインラインエラー

- 明示的な引数にする、

**kwargsは使わない

「新しいユーザーを捕まえる」

- 新鮮な目を持つ

- 情報の空白になっている箇所を見つける

- 初心者から意見を取り入れる

「情報の重複を減らす」

- コードの重複のことではない

- 変数や設定の重複を減らす

- 情報の重複は

「キャッシュ」 である - 重複が必要な情報は近くに配置する

- 同期されない状態を減らす

「よいドキュメントを書く」

- 事前に説明すべきことは何か?

- コンセプトを表すグラフ

- すべてを説明する

- 読み直して書き直して、きれいにする、文章を削る

- コンセプトの重複を減らす

- ユーザーが最小限の努力で最大の価値を得られるようにする

- 空白、画像、絵文字、メモを入れて読みやすくする

- 用語と概念の一貫性を保つ

- 用語と概念のスタイルを設定する

- パワーユーザーにも対応する

- ドキュメント主導で開発する

- ドキュメント上でサンプルコードがテストできる

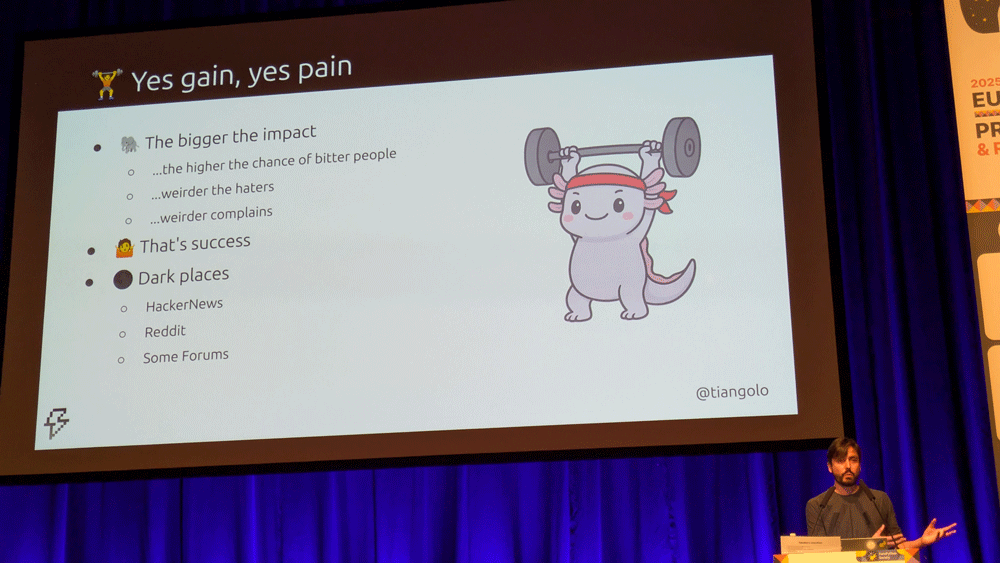

トークの後半では大規模プロジェクトを管理するためのTipsがいくつも示されました。ここでは作業量、課題の管理、プルリクエストの処理、レビューの進め方などが説明されました。また、大規模プロジェクトの運営は

人気があり大規模プロジェクトでもあるFastAPIの作者Sebastián氏から示された多数のTipsは、

なおSebastián氏はPyCon JP 2025にキーノートスピーカーとして来日します。本トークのような素晴らしいトークが聞けると思います。筆者も日本での再会を楽しみにしています。

ソーシャルイベント

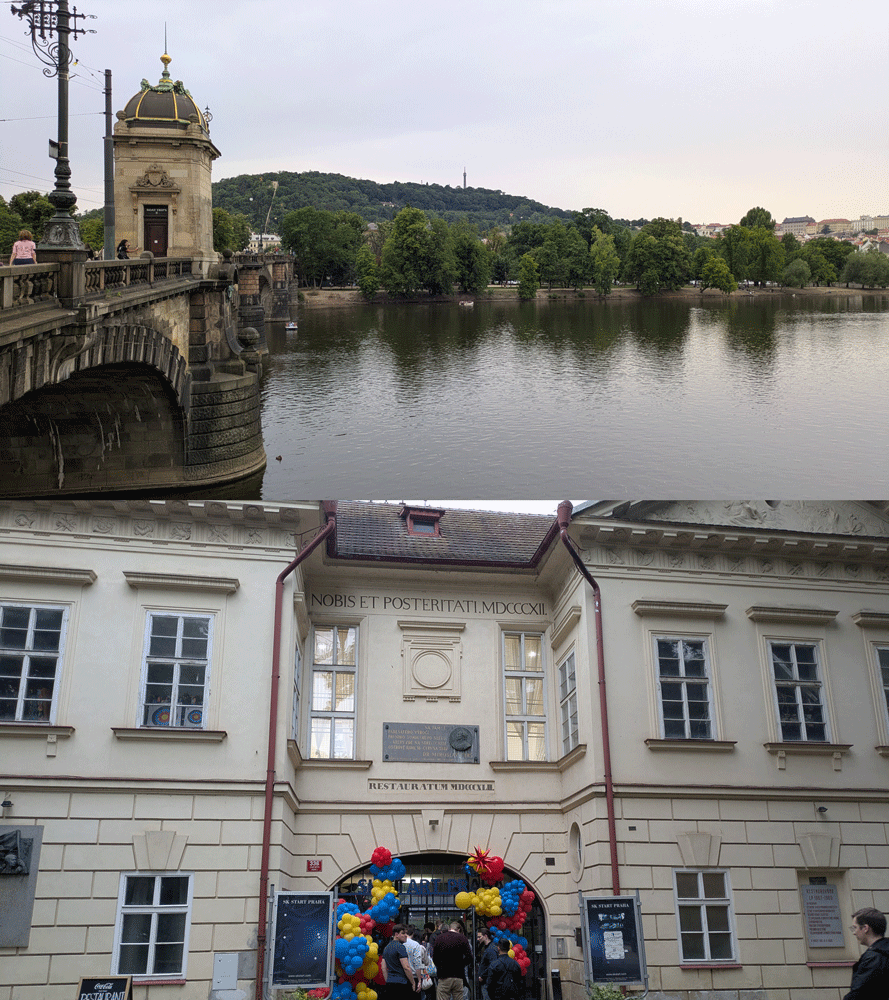

この日はSocial Eventです。会場はStřelecký Islandという川の中にある島です。ちなみに、この島がある川がヴルタヴァ川

Social Eventでは食事が提供され、ドリンクも最初の1杯は無料です。Bubenečという地元のクラフトビールがお店を出していたので、ここのビールを飲んでいました。

いろんな人と話をしましたが、途中であいにくの雨となり、テントがあるところからあまり動けなくなったのが残念です。途中で入り口にもなっている建物の方にも行ったんですが、なぜか台湾と韓国から来たメンバーが3DSでマリオカートで遊んでました。なぜここでマリオカートを…

他のビールも飲みたいなと思い、会場を後にしてSibeeriaというクラフトビールの店に行きました。この店は日本に海外唯一の支店があり、チェコのクラフトビール情報を仕入れようと事前に訪問していました。無事チェコのSibeeriaに行くことができたので、個人的には大満足です。

カンファレンスDay 3

カンファレンス3日目はいよいよEuroPythonのカンファレンスとしての最終日です。

コミュニティ主催者のオープンスペースとランチ

カンファレンス3日目の午前中から午後にかけては、寺田さん

筆者も日本であった課題について共有し、オープンスペースの終了後に友人でもあるGeorgiさんから助言をもらうことができました。

オープンスペースのあとは、そのままコミュニティ主催者のみのランチ会場に移動です。いくつかの丸テーブルにわかれてランチを楽しみました。

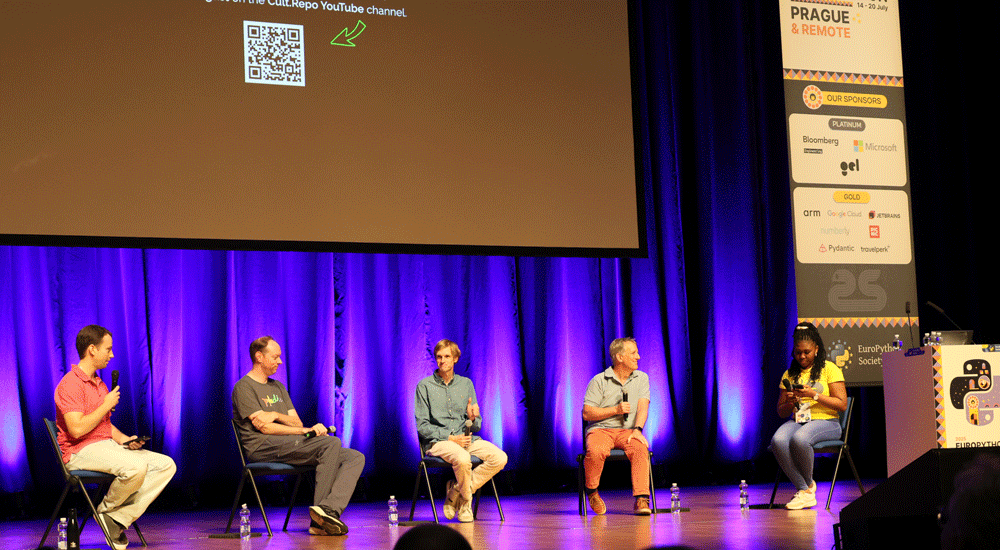

キーノート:"Python: the Documentary" screening and Q&A

- トーク概要:"Python: the Documentary" screening and Q&A

- スピーカー:Paul Everitt、Armin Ronacher、Brett Cannon

- ビデオ:Keynote: "Python: the Documentary" Q&A — Paul Everitt, Armin Ronacher, Brett Cannon - YouTube

このキーノートでは"Python: the Documentary"というドキュメンタリーフィルムを見て、その裏側について著名な開発者がパネルディスカッション形式で回答するというものです。冒頭ではドキュメンタリーの20分の短縮版が上映されましたが、Pythonの過去と現在を知ることができる興味深い内容でした。

このドキュメンタリーのフルバージョンが、8月29日にYouTubeで公開されました。1時間24分となかなかのボリュームですが、ぜひ時間を作ってご覧になってください。

ドキュメンタリーを見た後は、パネリストの3名がその感想やPythonの歴史、課題などについて議論しました。後半は参加者からの質問もあり、55分にわたってさまざまなディスカッションが行われました。

すでにパネルディスカッションのビデオも公開されているので、興味のある方はぜひ見てみてください。

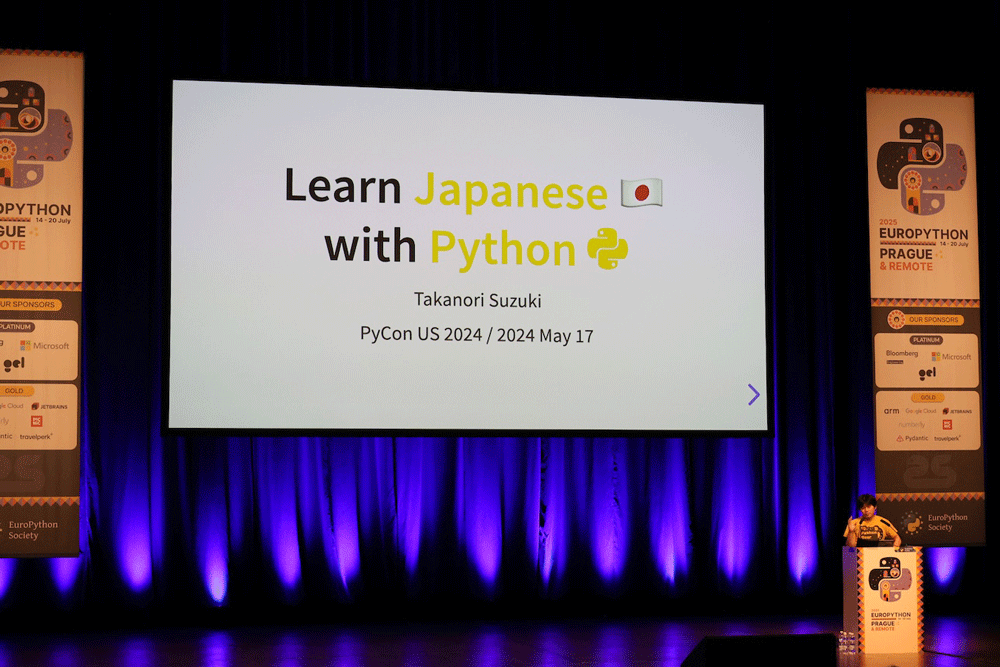

まさかのライトニングトーク

EuroPython最後のライトニングトーク

そのとき、事件が起こりました。後ろから肩を叩かれ

今のLT発表が終わったら次が私の番とのこと。まじか!!

発表内容は日本語の学習の難しい点

この発表の裏側や体験について、先日開催されたEuroPython & PHPers Day 2025 参加報告会で発表しました。こちらのスライドとビデオは公開済みですので、興味のある方は見てみてください。

クロージング

私のLT発表が終わると別の方が壇上に上がり、PCでSuperColliderというシンセサイザーエンジンをPythonから操作するデモがはじまりました。

それはAlways Look on the Bright Side of Lifeという曲で、モンティ・

そしてPCとウクレレの伴奏にあわせて会場中で大合唱がはじまり、非常に盛り上がりました。後半は他の仲間も楽器をもって壇上で演奏してまた大合唱。1日目の夜のPyvoで演奏していた人たちと同じだと思われます。

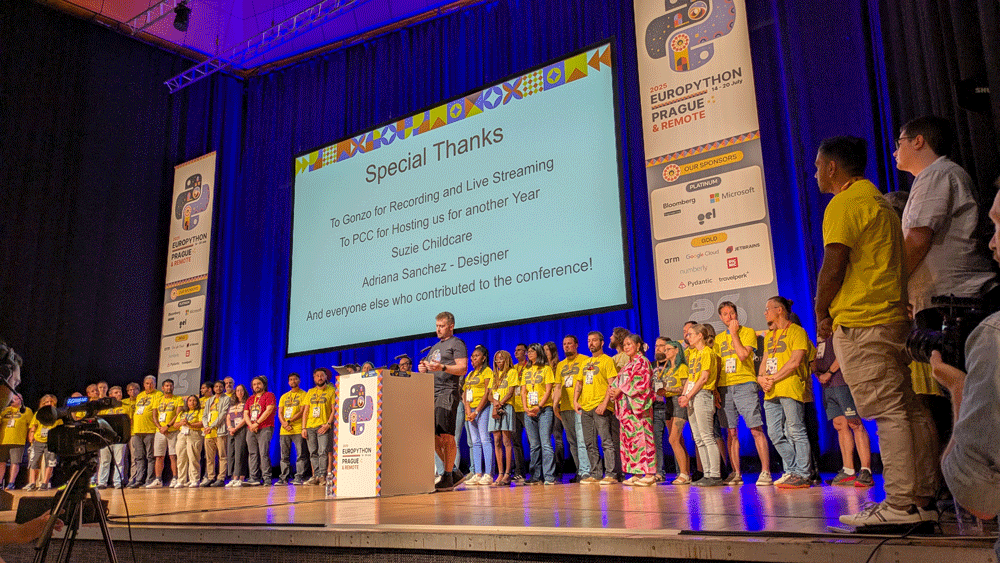

演奏が終わるとクロージングです。主催者やEuroPythonのメンバーなどが壇上に呼ばれ拍手が起こります。最後はボランティアスタッフも含めて壇上に上がり、多くの人たちのサポートによってEuroPythonが開催されたことがわかります。

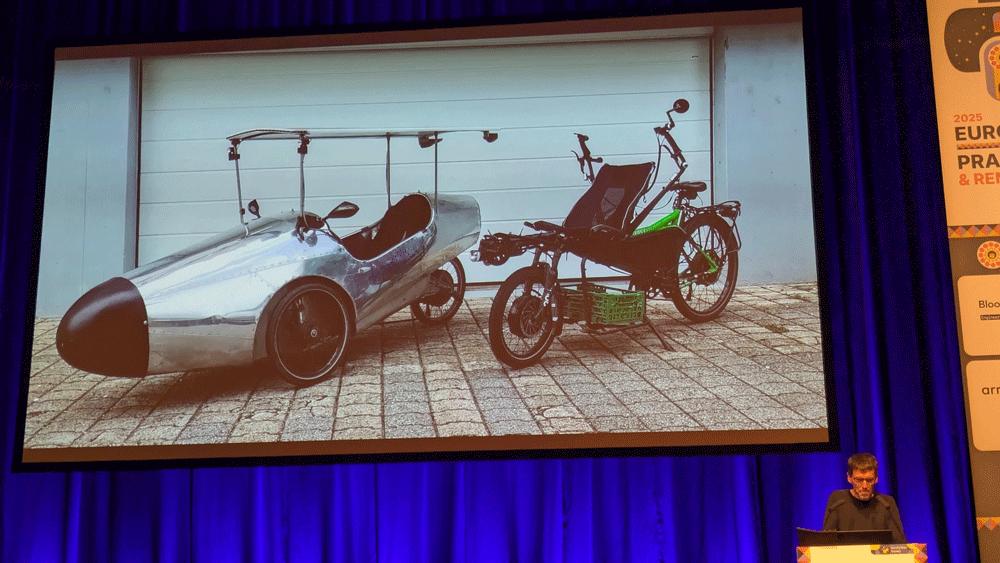

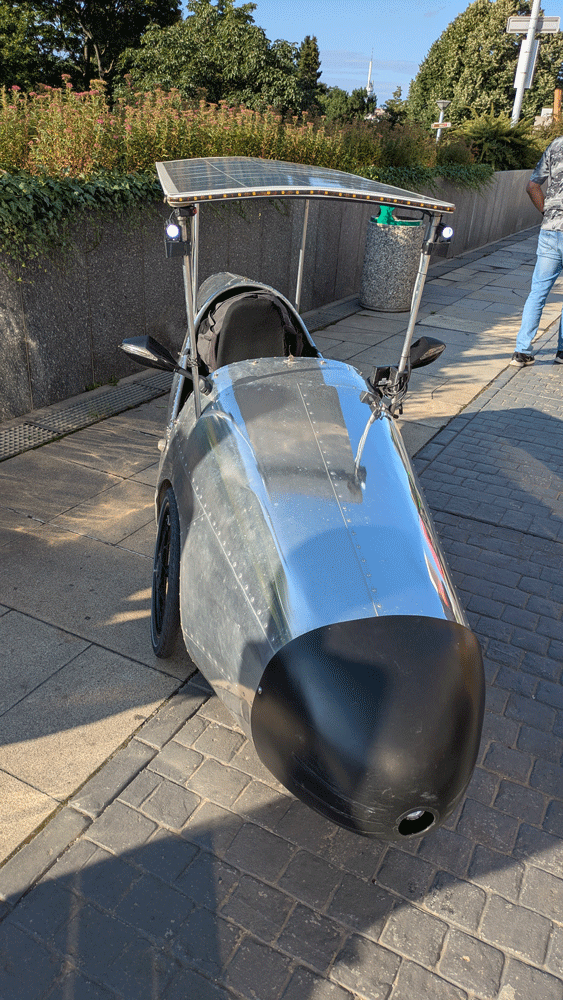

会場から外に出ると、先ほどLTで発表していた電動自転車がありました。みんな興味津々で、作者の方と会話しながら写真を撮ったり、中を見せてもらったりしていました。これから家族3人

夜は終わらない

この日の夜は、アジア系メンバーで集まってThe Beer Spotという、チェコのクラフトビールのお店に行きました。先日行ったSeeberia以外にも、チェコのクラフトビールがいろいろあることを知れました。16名くらいでワイワイと

私の席にあるのはビアフライトで好きなビールが試せます。ビアフライトは175ml、5杯となかなか量が多いです。これはチェコスタイルなんだろうなーと思いました。

さらに数名で、近くにあるKlub Újezdというお店で二次会に行きました。いつも通り、よく飲んだPythonカンファレンスでした。

開発スプリント

4日目は開発スプリントです。各開発テーマで集まって開発をします。筆者はこの日の夜のフライトだったので、昼過ぎくらいまでスプリントに参加しました。

スプリント会場

スプリント会場は昨日までのカンファレンス会場とは違い、WPP Pragueという企業のオフィスで行われています。ホテルから荷物を持って会場まで行きましたが、駅周辺は階段しかなかったり、道路は石畳だったりと、スーツケースがあると移動が結構大変です。東京はスーツケースで移動しやすいよなーと思いました。

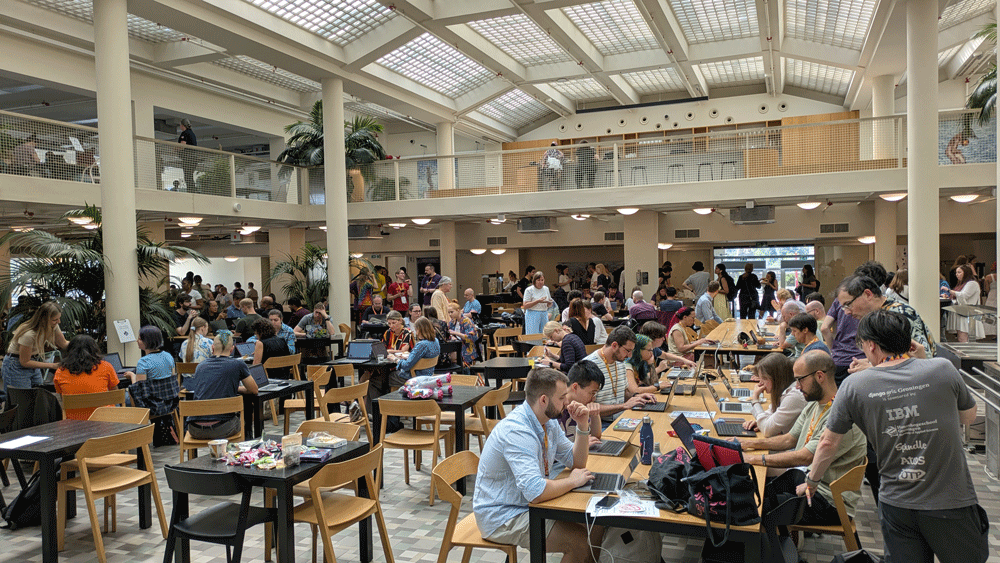

スプリント会場は以下のような雰囲気で、カフェスペースにたくさんの人が集まっています。2階も解放されており、とてもおしゃれな場所でした。

お菓子と交流

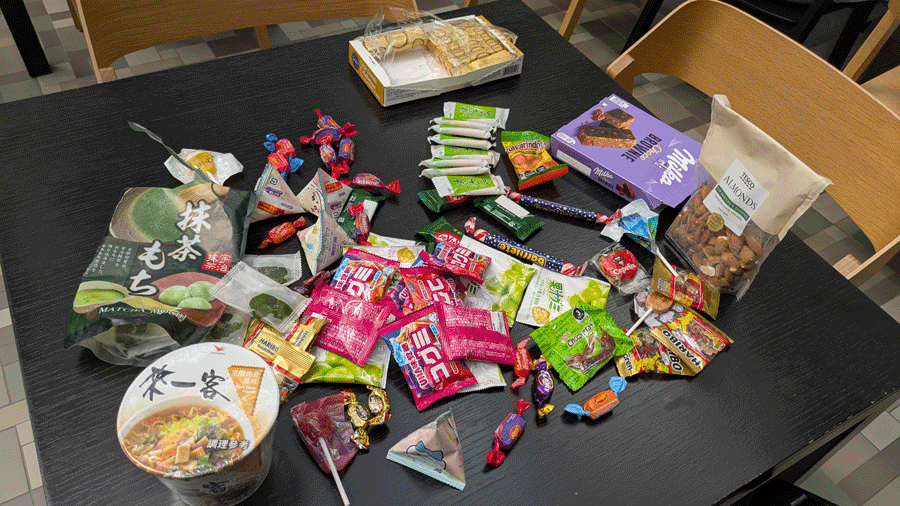

会場に到着したら主催の方にあいさつしてから

ちなみに、写真にある

このお菓子テーブルの周辺や、席で作業をしている時など、いろんな人と雑談をしました。その中の一人としてRodrigoさんに声をかけられました。RodrigoさんはカンファレンスDay 3で、私に

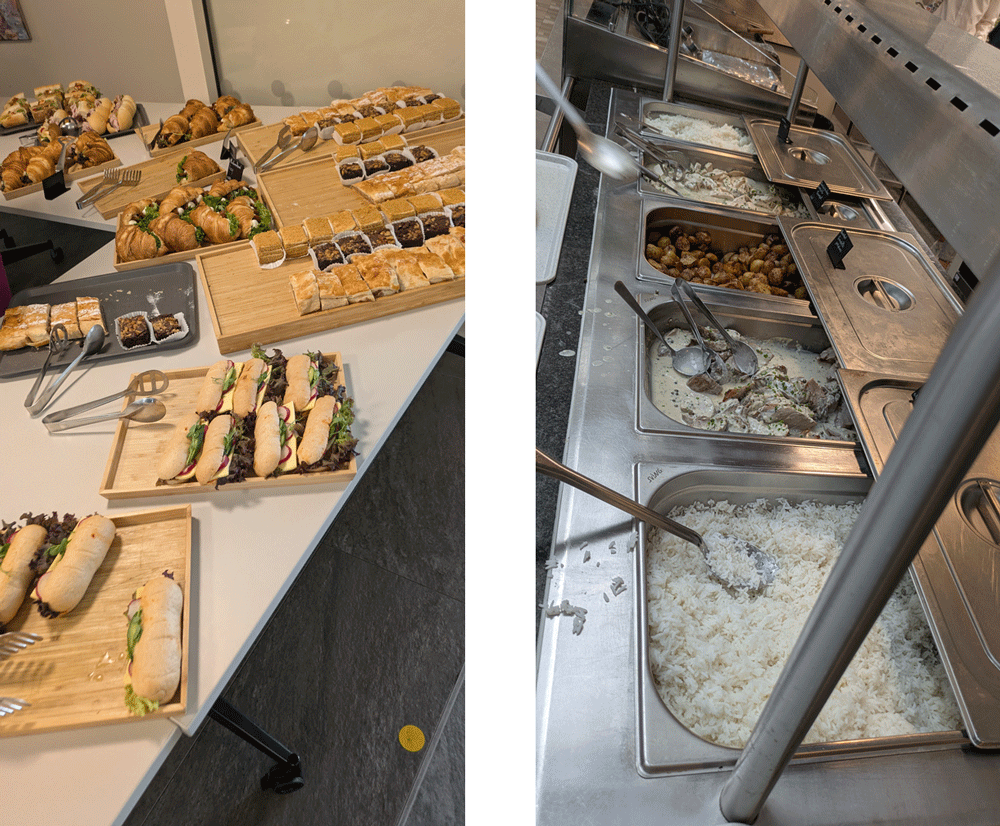

スプリント会場では11時過ぎにお菓子とサンドイッチが並びはじめました。Discordでの主催者からの説明によると、これはランチではなく

ランチはちゃんと13時過ぎくらいに提供されました。米、鶏肉、豆、芋などが提供され十分です。ランチで同席した方がチェコ在住の日本語がしゃべれる方でびっくりしました。つくばに住んでいたそうで、赤倉温泉でリゾートバイトしていたときの話をしました。まさかプラハでかんずり

この日の夜の便で日本に戻るため、15時過ぎにいろいろな方にあいさつをしてからスプリント会場を後にしました。

日本へ

会場からトラムとバスを乗り継いで空港へと向かいます。行きはウィーンから陸路だったのでプラハ空港は初めてです。帰りはポーランド航空でワルシャワ経由で帰ります。

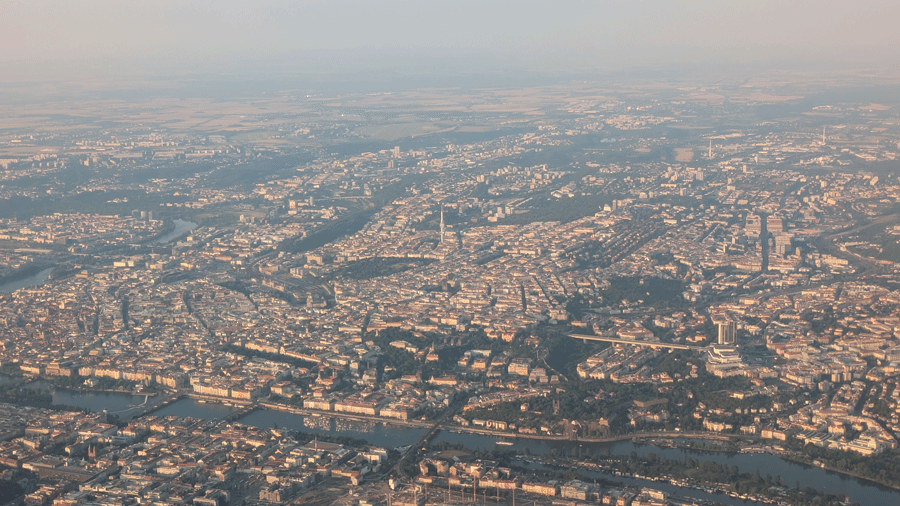

機内からプラハの街並みが見えました。真ん中にあるタワーがテレビ塔で、旧市街は左手前側です。

ワルシャワから成田空港に無事到着し、今回の7泊8日

終わりに

EuroPython 2025のレポートは以上です。ただの参加者となる予定だったカンファレンスですが、最後に滑り込みでライトニングトークをできたことはラッキーでした。日本から参加した4名はPyCon US 2025にも参加しており、こんなもの好きが日本に4人もいるんだなと感じました。

なお、筆者が行っているYouTubeライブPyCon JP TVでもEuroPython 2025について紹介しています。寺田さんの写真を中心としたレポートで、異なった目線からの感想もあります。ぜひご覧になってください。

オフィシャルの発表動画は、EuroPythonのYouTubeチャンネルで順次公開されています。以下のページで確認してください。

来年のEuroPythonはどこで開催されるのでしょうか。また行きたいなぁ。