はじめに

こんにちは。PyCon JP 2025広報チームの重見です。9月26日から28日にかけて広島国際会議場で開催された

この記事では、3名の主催メンバーそれぞれの視点から、PyCon JP 2025の様子をお伝えします。参加した方はもちろん、参加できなかった方も、この記事を読んでイベントの雰囲気を感じていただければ幸いです。

キーノート

1日目と2日目のキーノートについて、会場チームの森藤がご紹介します。

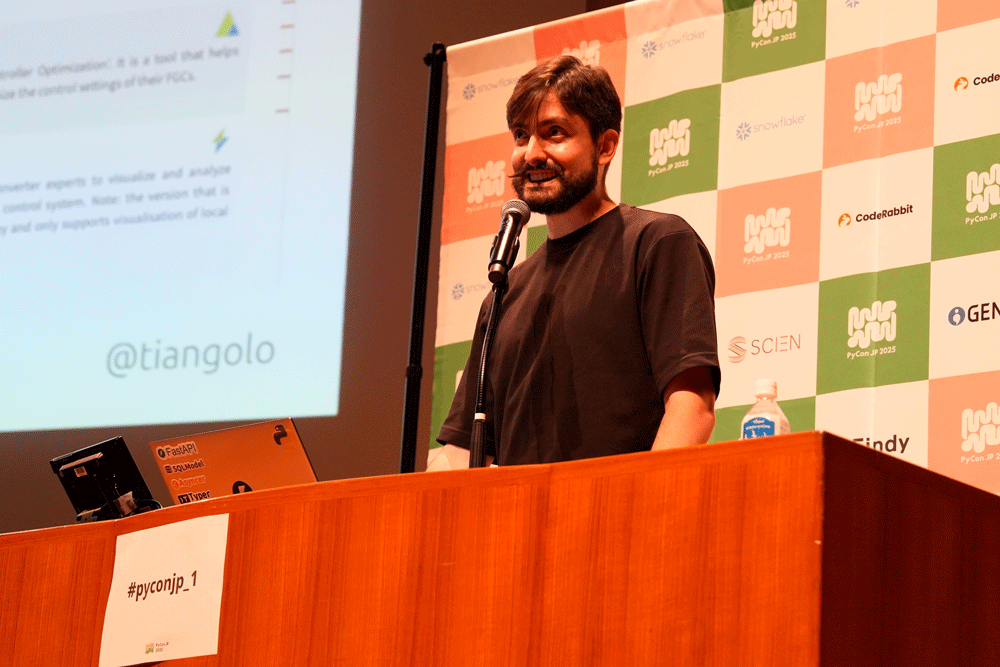

キーノート1日目:Behind the scenes of FastAPI and friends for developers and builders ―Sebastián Ramírez

1日目の基調講演には、FastAPIの作者であるSebastián Ramírez

ラミレス氏のスピーチテーマは

そのうえで、ユーザー体験

話はオープンソースプロジェクト運営のモチベーションへと移ります。多くのオープンソースプロジェクトは、ごく少数の開発者

一方で、プロジェクト運営者に向けては、

最後は、FastAPIの展望についてです。ラミレス氏は、FastAPIの登場によりAPIを定義することはとてもシンプルになったものの、それをクラウドにデプロイするのはあまりにも難しいという課題を指摘します。そこで立ち上げたのがFastAPI Cloudというプロジェクト。

「Go and solve a problem.」

スピーチの最後、ラミレス氏はこの力強い言葉で締めくくりました。問題を見つけ、それを解決する。そのシンプルで力強いメッセージが、会場にいた多くの開発者の心に響いたのではないでしょうか。明日から自分も何かを作りたい、そんな気持ちにさせてくれる素晴らしい基調講演でした。

キーノート2日目:プログラミングの未来を駆ける!~2年間の挑戦が見せてくれた、プログラミングのこれから~ ―大塚 あみ

2日目の基調講演には、大塚あみ氏が登壇しました。スピーチのテーマは

物語は大学在学中、

この100日間の記録を書籍化したものがベストセラーとなり、一躍時の人となった大塚氏ですが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

振り返ると、#100日チャレンジの達成、書籍の出版と、ちょうど10ヵ月間隔で人生が変わり続けているという大塚氏。そして今日、PyCon JP 2025の登壇日は、ちょうど次の10ヵ月にあたる時期です。

そこで発表されたのが新作アプリ

最後に座長のnishimotzさんが登場し、

Xには

そして大塚氏がこのアプリの発表と共に、

質疑応答では、ある参加者から

しかし、この一連のやりとりを見ていて感じたのは、この考え方こそがエンジニアの本質なのではないかということです。多くの時間を費やしてでも面倒な作業を自動化することに美学を感じる。その探求心と情熱こそが、私たちエンジニアの原動力なのだと改めて気づかされました。

大塚氏の姿を見て、

セッションレポート

広報チームの米澤です!

- 「初級」

のタグがついているセッション (公式HPのタイムテーブルから調べることができました) - 自分の研究のヒントになる

主催チームとして参加していてもセッションを聞きに行ける時間があるのは本当にありがたかったです。

- 見てきたセッション

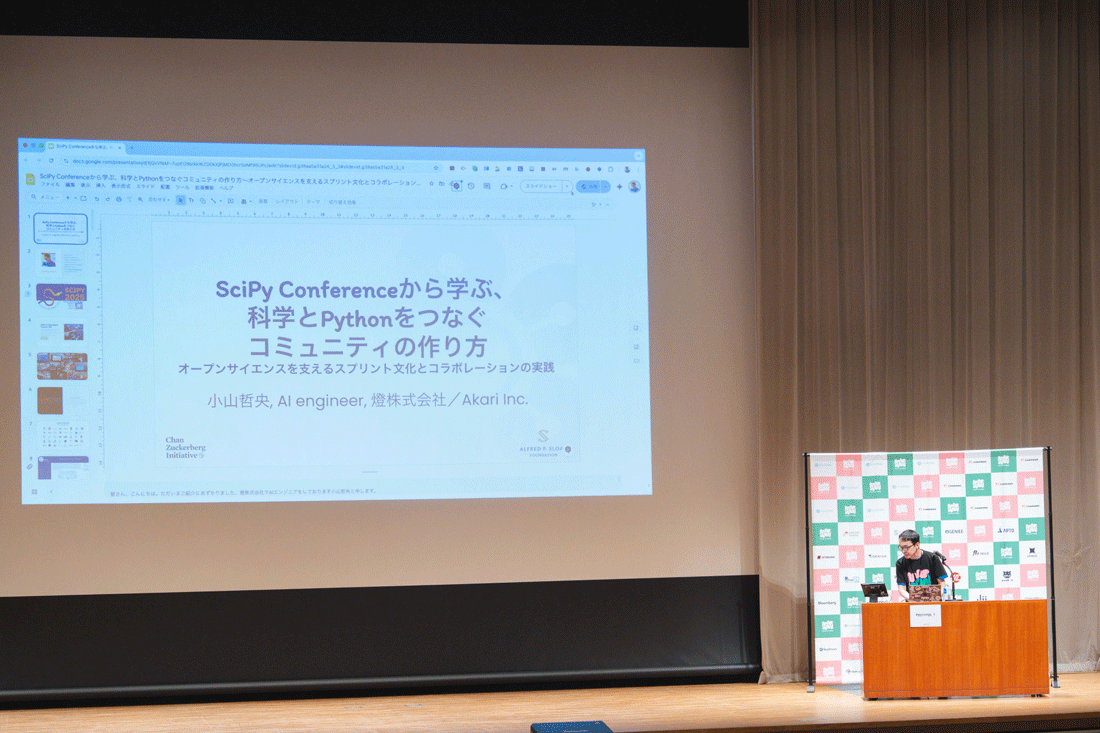

DAY 1 フェニックスホール:SciPy Conferenceから学ぶ、科学とPythonをつなぐコミュニティの作り方〜オープンサイエンスを支えるスプリント文化とコラボレーションの実践〜

まずはTetsuo Koyamaさんのセッションを聞きに行きました。自分は前から

スピーカーのTetsuo Koyamaさんが使用したスライドは以下からアクセスできます

セッション内容

まずはSciPy Conferenceという国際的なカンファレンスの報告から始まりました。このようなカンファレンスがあることを恥ずかしながら知らなかったのですが、Pythonを軸とした科学コミュニティというのがあることに感動しました

続いてPythonの科学技術エコシステムをバックアップしているNumFOCUSや

コミュニティの話としては、pyOpenSciのお話も興味深かったです。コミュニティ主導のパッケージレビューのシステムがあるのか! という驚きと、自分の研究でもつながってきそうだなと思ったのでとても参考になりました。

情報:pyOpenSciに関するお話は、生命科学分野の情報を見ることができるTOGO TVから、Bio"Pack"athon

DAY 2 ダリア 2:NetworkXとGNNで学ぶグラフデータ分析入門:複雑な関係性を解き明かすPythonの力

続いてfujineさんのグラフデータ分析入門のセッションを聞きに行きました。

自分が専攻している生命科学分野においてグラフ構造データの構築や解析は精力的に行われており、たとえば最近だとRNAに関する知識グラフRNA-KGなどが開発されています。しかしながら、自分はこの分野については初心者で、

スピーカーのfujineさんが使用したスライドには、以下からアクセスできます。

セッション内容

このセッションでは、そもそもグラフとはなにか?

1日目に聞いたセッションとも併せて、Pythonはデータサイエンスをするにはうってつけの言語なのかなあ…なんて思ったりしました。

自宅に帰ったらうずうずしてさっそくpip install networkxを実行して試してみました。

セッションを聞いてみての感想

自分が住んでいる広島県では、科学分野でPythonを接点としたコミュニティの話などはなかなか聞く機会がないので、今回PyCon JP 2025で聞くことができて良い経験になりました。自分の研究とは別に、Pythonと科学コミュニティの接点を作れるような場所を作ることも長い目でみるとPythonコミュニティに貢献できるのかな、なんてことも思いました。

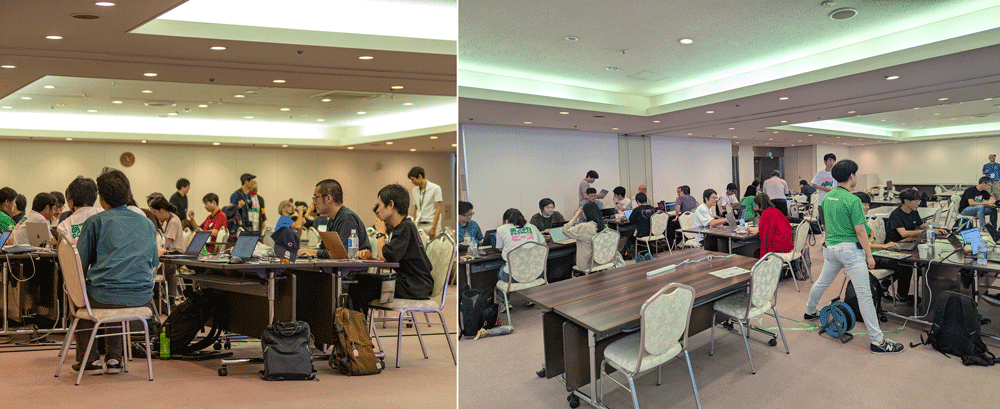

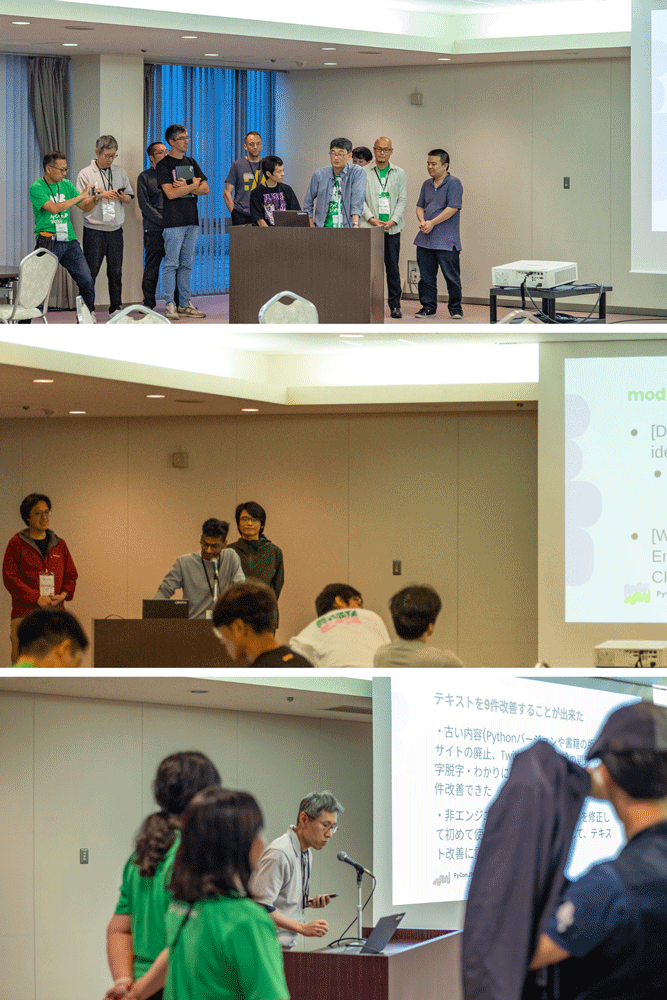

スプリント

会場チームの佐野です。ここではスプリントデーについてご紹介します。

集中開発でOSSに貢献!「スプリント」でPythonコミュニティに飛び込もう

PyCon JP 2025では、カンファレンス最終日に

当日は約60人の参加者が会場に集まり、Python本体やライブラリ、コミュニティなど、さまざまなプロジェクトの開発やディスカッションに臨みました。

スプリントには、参加者にとってさまざまな魅力があります。

- 第一線で活躍する開発者、普段使っているライブラリの開発者やPythonコア開発に貢献しているコミッターと直接対話し、意見交換や改善提案ができます。

- OSS貢献への第一歩を踏み出せる: 「スプリントリーダー」

がテーマを掲げ、参加者をガイドしてくれるため、OSSやコミュニティへの貢献が初めての方でも安心して参加できます。 - 同じ目的を持つ仲間と集中開発: 同じ空間で、参加者同士が刺激し合いながら、集中して開発や議論に没頭できる貴重な時間です。

当日の会場は、各々が静かにコードを書く

またスプリントデーの最後には成果発表会が行われ、各プロジェクトで達成された進捗が共有されました。多くの成果が生まれ、1日を参加者の皆さんと振り返りました。

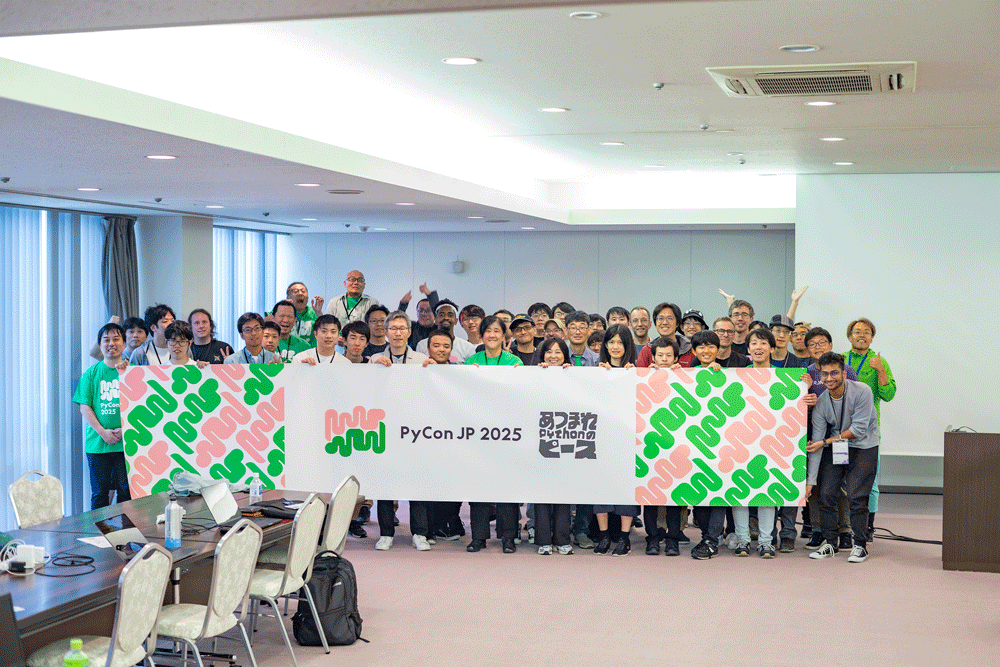

記念写真もちゃんと撮影しました!

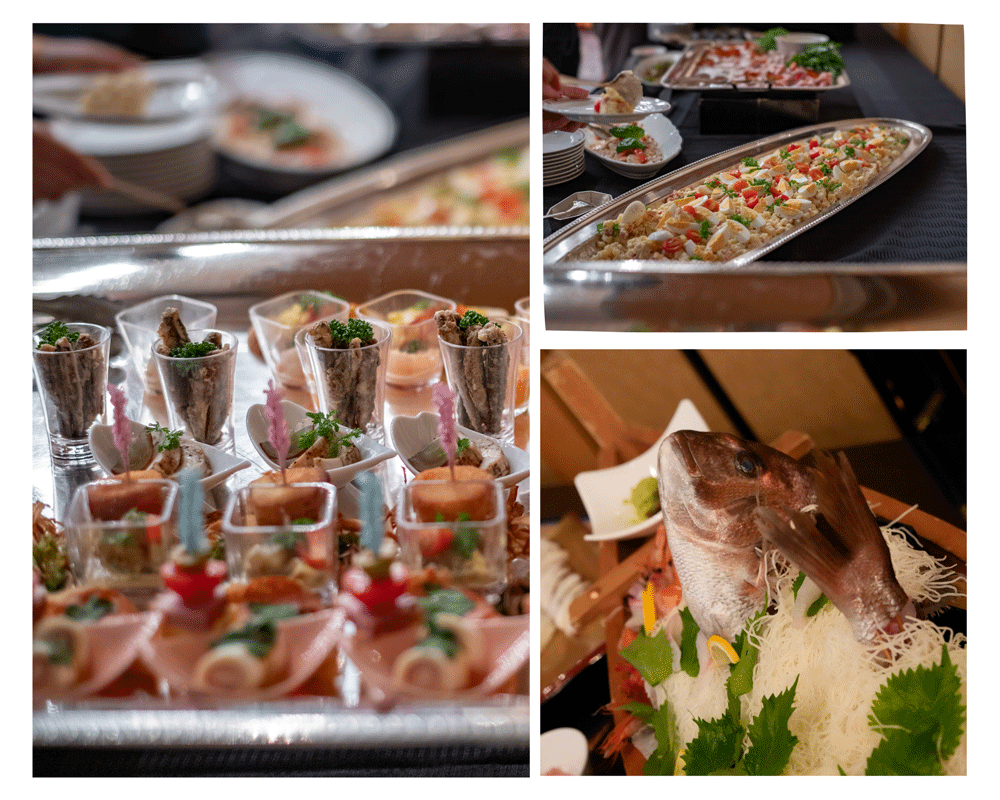

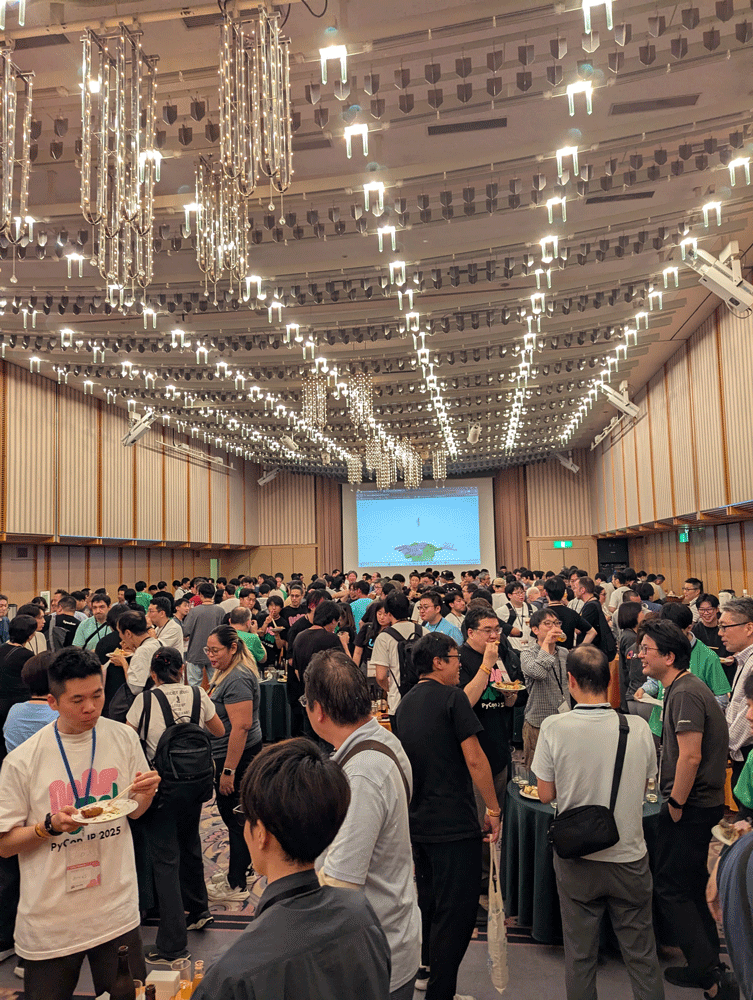

コミュニティの輪が広がる「交流パーティ」

佐野です。イベントDay1のClosing後には、公式の

美味しい食事とドリンクを片手に、イベント参加者の皆さんと技術的な話からコミュニティの話題まで、さまざまな会話で盛り上がりました。

パーティの食事は広島開催でもあるので、広島らしいものも用意しました。広島のお好み焼き、穴子、牡蠣、瀬戸内の名産もたくさん。広島レモンを取り入れたものもありました。もみじまんじゅうを揚げた

広島をはじめ全国各地のコミュニティメンバーと再会できたり、今回の広島開催で生まれた新たな出会いも会場ではたくさん見られました。和気あいあいです。熱気もすごかったですね!

今回のパーティでは、主催側で開発したWebアプリケーションを通じて参加者が交流できる企画も用意したり、誰もが会話の輪に入りやすいように促す

技術を学び合う以上に、人と人との繋がりを作り続けることが、PyCon JPの最も大切な価値ではないかなと感じる1日でした。

ランチ・おやつなど

今度は会場チームの森藤から、食を通じて広島の魅力をお伝えします!

PyCon JPでは、参加者の皆さんに手ぶらで1日楽しんでいただけるよう、お弁当やおやつをご用意しています。今回は4種類のお弁当を提供し、1日目と2日目で内容も変えるという工夫を凝らしました。

1日目は導線が少しうまくいかず、行列を作ってしまい参加者の皆さんをお待たせしてしまいました。この反省を活かし、2日目にはサンプルを入口に配置するという改善を実施。おかげで受け渡しがスムーズになり、参加者の皆さんにもストレスなくお弁当を受け取っていただくことができました。

2日目には開催地・

さらに今回は、ヴィーガンやハラール対応のお弁当もご用意しました。多様な食文化や価値観を持つ参加者の皆さんに、誰もが安心して食事を楽しんでいただきたいという想いからです。

スポンサーブースの奥では、コーヒーやお茶、ジュースと共に広島銘菓をご用意いたしました。こちらも参加者の皆さんから地方開催ならではの趣向を好評いただきました。

お弁当やおやつひとつをとっても、参加者全員に心地よく過ごしていただき、少しでも開催地の広島に触れていただけるよう細部まで配慮を重ねてきました。その想いが少しでも伝わっていれば嬉しいです。

最後に

重見です。PyCon JP 2025の様子についてお伝えしました。

今年はPyCon JPとしては初となる地方開催でしたが、522名もの来場者にご参加いただき、大盛況となりました。PyCon JPがこれほどの盛り上がりを見せるのも、Pythonコミュニティのみなさん一人ひとりの貢献があってこそです。改めてお礼を言わせてください。ありがとうございます!

さて、来年のPyCon JP 2026ですが、開催日は2026年8月21日〜22日

また、来年のイベントを一緒に作り上げていく主催メンバーをこれから募集する予定です。応募方法の詳細は後日お知らせしますので、PyCon JP Blogをチェックしてください。

それでは、来年のPyCon JP 2026でお会いしましょう!