こんにちは、齊藤優です。PyCon TW 2025のスピーカーとして登壇してきたので、参加レポートをお伝えします。PyCon TW 2025は2025年9月5日から7日にかけて台湾の台北で実施されました。

PyCon TW 2025概要

PyCon TWとは

PyCon TWは、台湾で開催されるPythonコミュニティのイベントです。地元の有志メンバーによる自主運営で開催されており、台湾のさまざまな分野でPythonを活用するエンジニア、研究者、学生、企業関係者などが集います。参加者は、経験や最新技術の情報交換を行いながら、台湾コミュニティ独自の熱意や交流を体感できるイベントです。

スケジュール

PyCon TW 2025のイベント概要は以下の通りです。

会場の様子

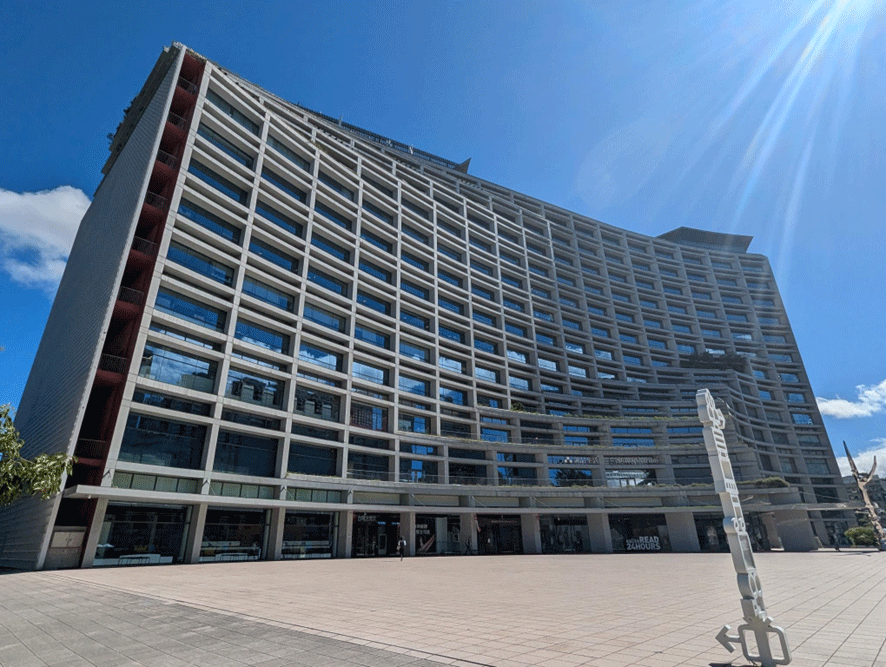

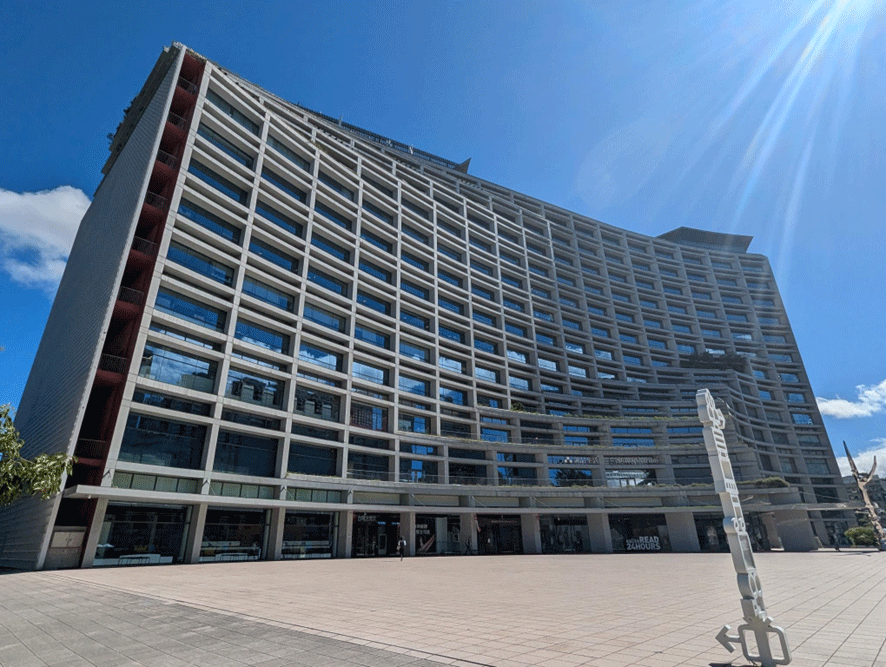

会場は臺北文創という建物の6階でした。台湾のメインステーション駅から板南線(青色の路線)で5駅なのと、駅から徒歩9分の立地の会場だったので、非常にアクセスが良い場所でした。

写真 臺北文創の建物の様子(個人的には建物への入口が少しわかりづらかったです)

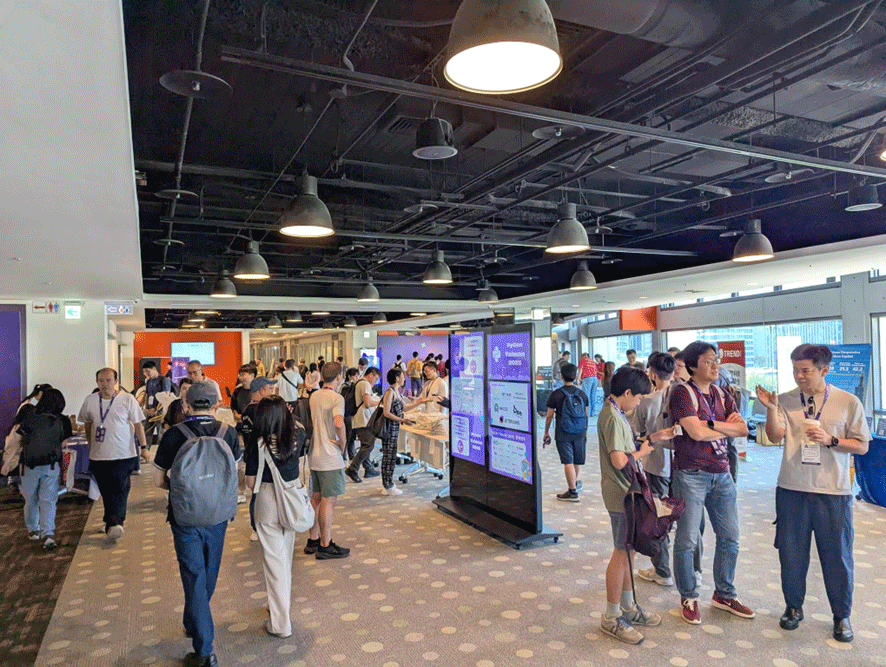

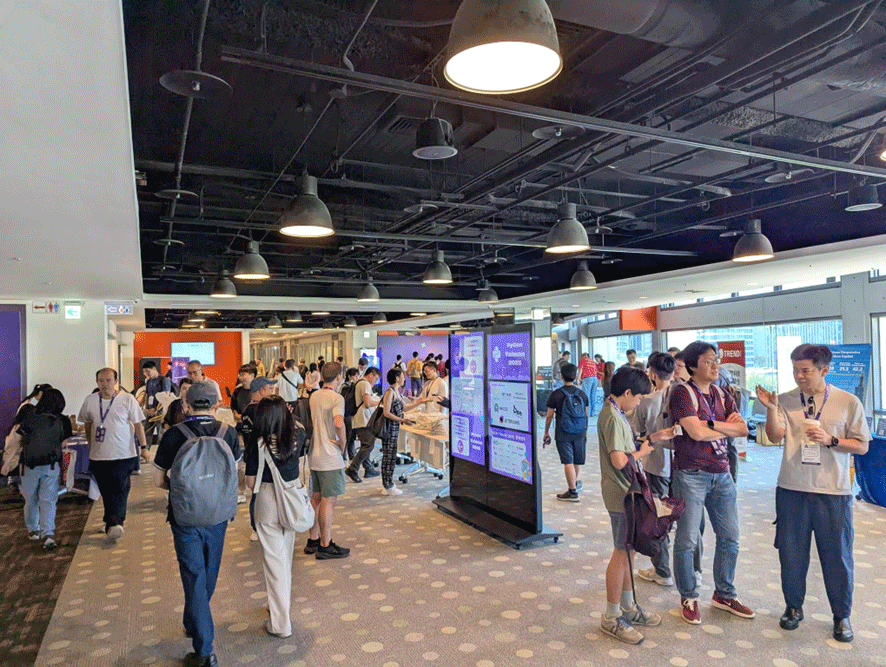

写真 会場内の雰囲気はこちら

写真 会場内の雰囲気はこちら

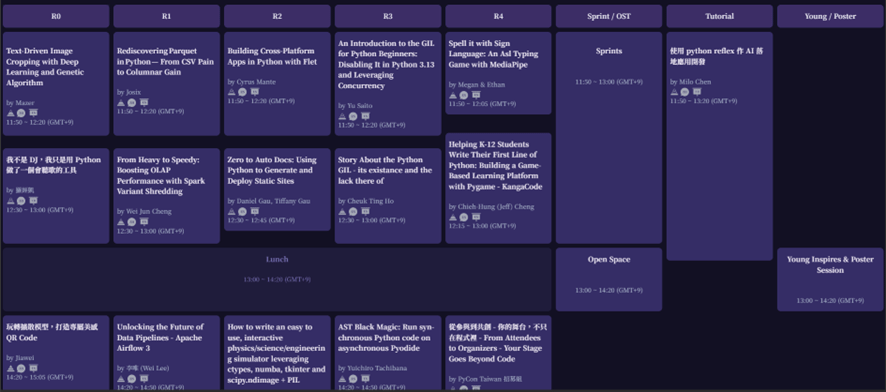

トークは基本的にはR0からR4の5トラックで並行して実施されました。また、それに加えてスプリントやチュートリアル用の部屋も用意されていました。

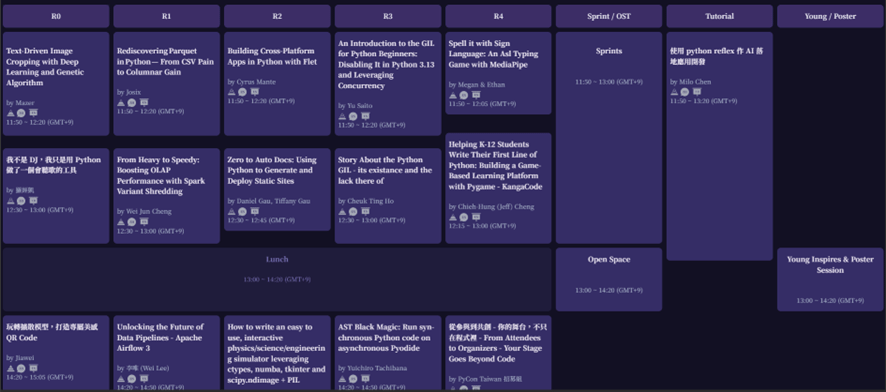

写真 タイムテーブル

R0はキーノートやパネルディスカッションなどが実施され、今回の5つの部屋の中では最も大きな部屋になります。R1~R4の部屋ではその他のトークが行われ、広さはそれぞれ同じです。また、キーノート数は3つあり、2つが英語での実施、1つが中国語での実施となりました。さらにトーク数は合計35であり、その内15が英語でのトーク、20が中国語でのトークとなりました。

カンファレンス1日目

21st Century Sports Analytics and Technology Innovation by Tica Lin(keynote)

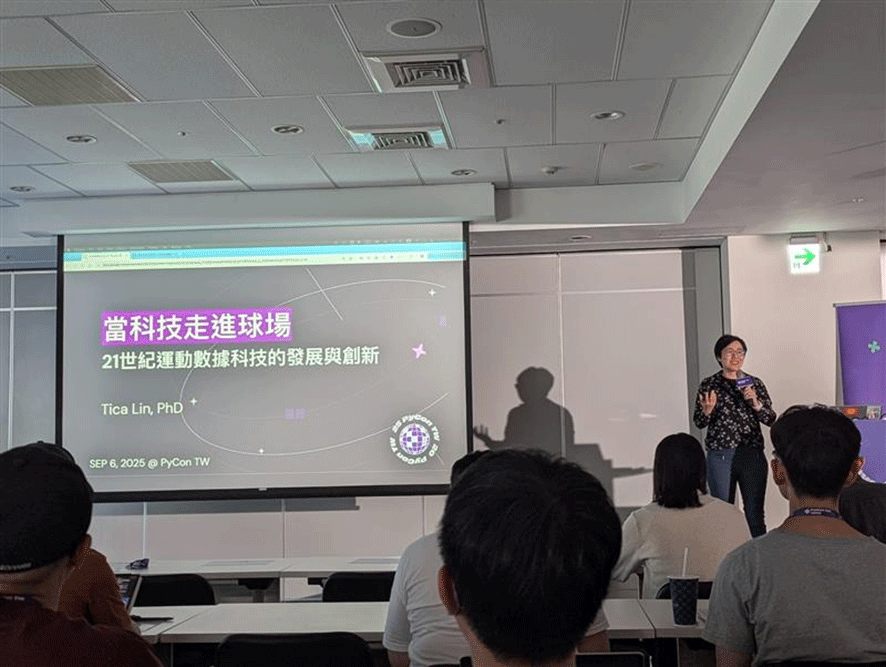

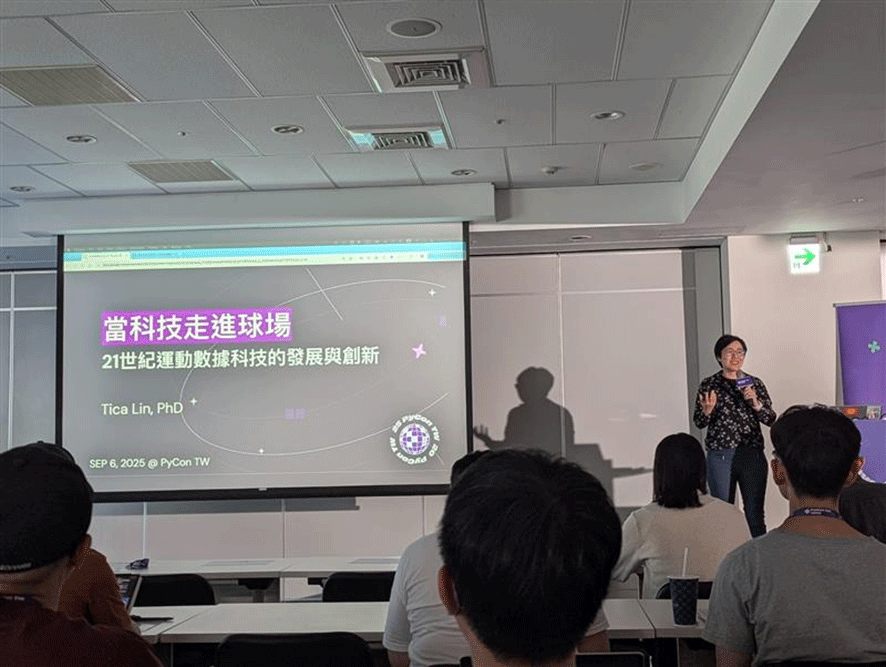

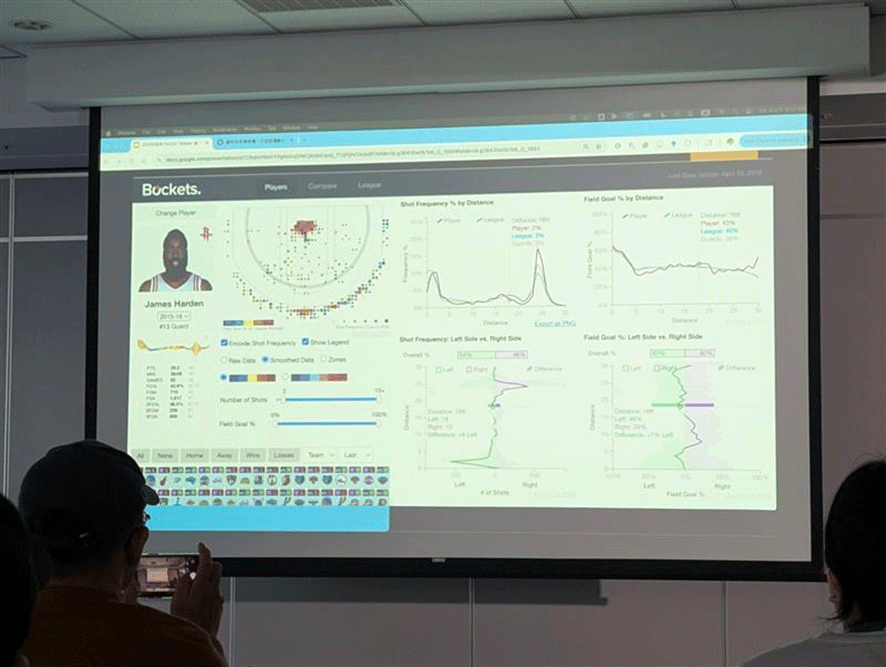

初日の基調講演は、ハーバード大学でコンピューターサイエンスの博士号を取得し、NBAフィラデルフィア76ersのデータ分析チームでも活躍されたTika Linさんによる「21世紀のスポーツデータ技術とイノベーション」でした。

写真 Tika Linさんによるキーノート

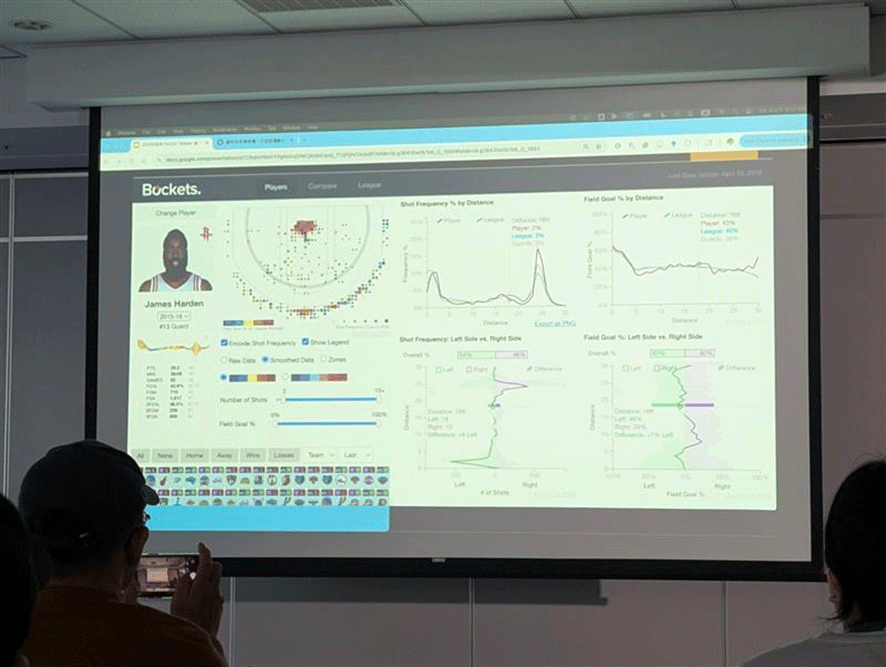

近年、スポーツ業界では選手や試合の膨大なデータを収集・分析し、チーム戦略や選手育成、ファン体験に活用する流れが加速しています。Tikaさんは、プロスポーツチームでの実際の経験を踏まえ、NBAでのカメラや光学トラッキングによるデータ取得、分析チームによる選手評価やトレード判断の仕組み、そして現場で活用されるダッシュボードやレポートの工夫について紹介されました。

特に「人間中心設計」が重要であり、現場スタッフやコーチの理解・納得を得ながら段階的にテクノロジーを浸透させていく必要性を強調していました。

また、AR/VRやコンピュータビジョン、AIを使ったトレーニングやファン向けサービスなど、Python技術がスポーツ分野で幅広く応用されている事例も紹介され、今後ますますデータ活用が進むことが予想されました。質疑応答では、現場とのコミュニケーションや技術導入の難しさに関する質問が多く、「一度に自動化するのではなく、段階的に現場の声を聞きながら進めることが大切」と回答していました。スポーツ×データ×AIの最前線と、現場視点の課題解決の実践例が詰まった、非常に学びの多いセッションでした。

Panel discussion

1日目のパネルディスカッションでは、「AI時代のキャリアとコミュニティ」をテーマに、AI・機械学習・オープンソース分野で活躍する4名のパネリストが登壇しました。Python本体開発、スポーツ科学、業界応用、そしてFastAPI開発などバックグラウンドの異なるメンバーによる多角的な議論となりました。

写真 パネルディスカッションの模様

冒頭、米国の求人データを例に「ソフトウェアエンジニアの需要が減少している」という話題が提示され、これからのキャリア形成について意見が交わされました。パネリストからは「単なるコーディング能力だけでなく、どんな分野・課題に興味や情熱を持ち、製品やサービスとして社会に価値を生み出せるかが重要」「AIツールを活用することで、個人の力でもより大きな成果を出せる可能性がある」といった前向きなアドバイスが出ていました。

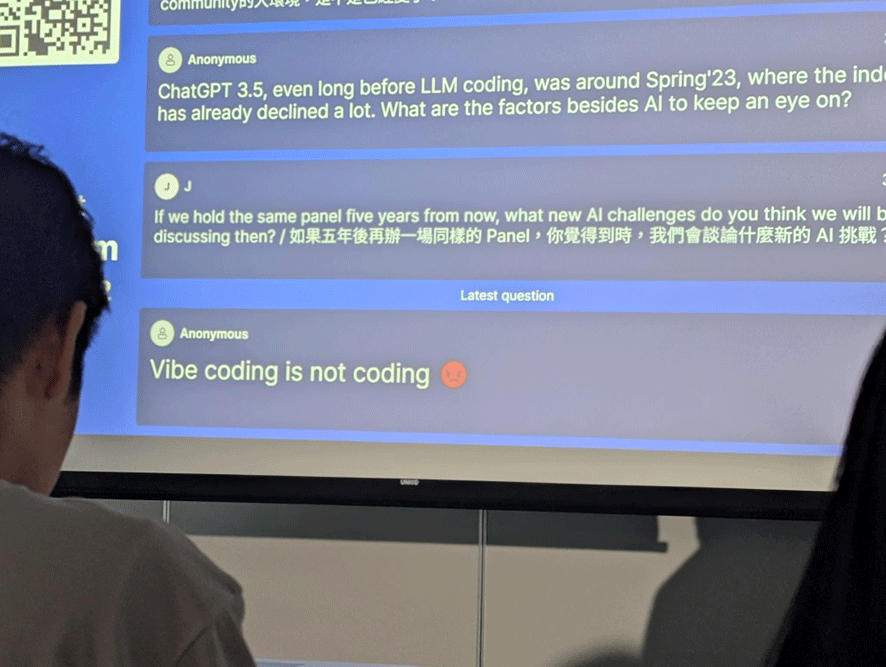

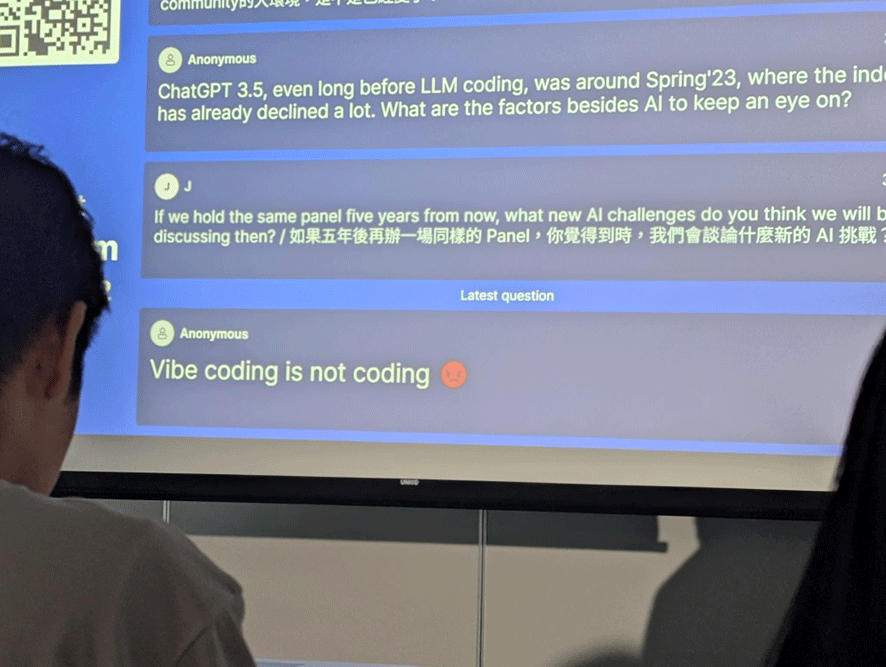

また、AIエージェントによる開発(バイブコーディング)の普及と課題についても議論され、「AIがコードを書く時代でも、問題解決の力、デバッグ力、そして自分で学び続ける姿勢が不可欠」「AIに明確なコンテキストや要件を与えて協調するスキルが求められる」といった現場感のあるコメントが印象的でした。

写真 中にはvibe codingに対してこうした厳しい意見もありました

コミュニティ運営やオープンソースの支援については、「AI企業のスポンサーシップが減る中でも、特定の課題に焦点を当てた開発や、現場からのフィードバックを大切にすることが、持続的な成長に繋がる」という意見があり、今後のPythonエコシステムやコミュニティ活動の在り方についても活発な意見交換が行われました。質疑応答では、「AI 時代のジュニア・シニアエンジニアの役割の違い」「5年後のAIの課題」など、参加者のリアルな不安や関心が投げかけられ、パネリストは「失敗や知らないことを恐れず、粘り強く学び続けることが大切」とエールを送っていました。

AI技術の進展がキャリアや開発現場、コミュニティの在り方にどのようなインパクトを与えるか、実践的かつ多面的な視点で学べるセッションでした。

Lightning Talks

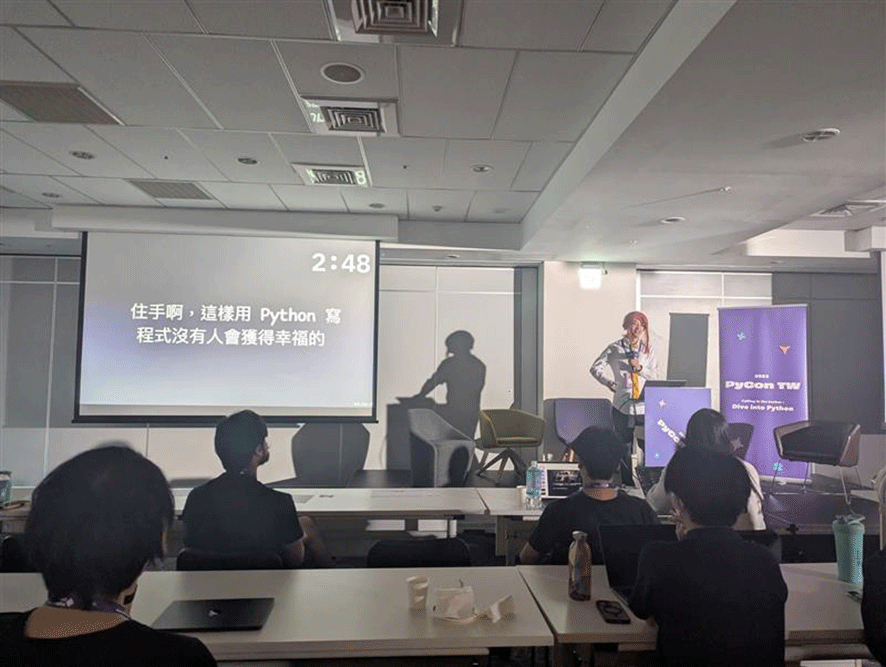

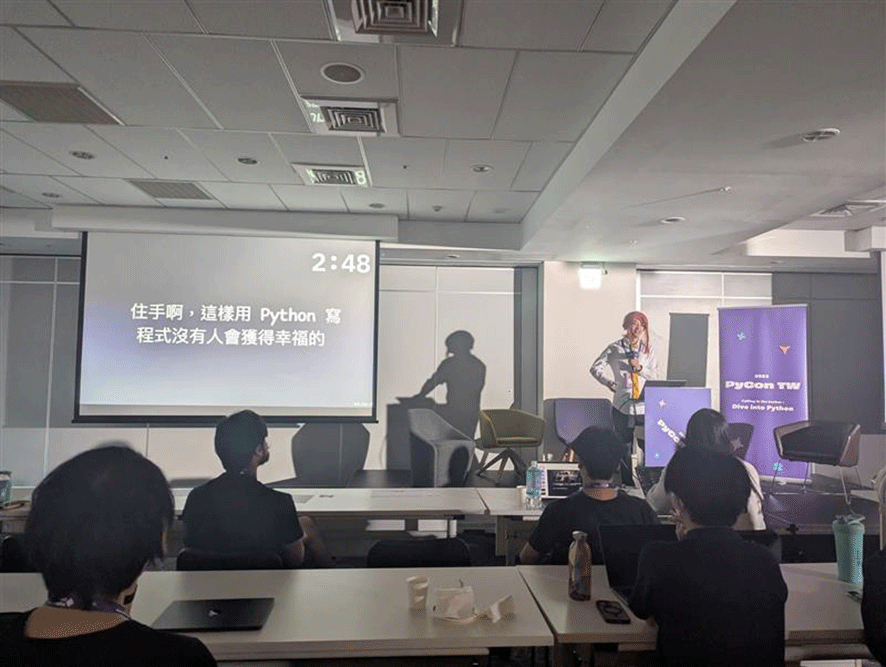

今年のライトニングトークは持ち時間3分、7本のトークがテンポ良く進行しました。多彩な話題が展開され、技術ネタからコミュニティ・イベント紹介まで幅広い内容で盛り上がりました。

技術系では、「船酔いセルフレスキューガイド」や「誰も喜ばないPythonコード」など、ユーモアを交えた実践Tipsやライブコーディングも登場。失敗談や「GPTに頼りすぎず批判的思考を持つべき」といった現実的なアドバイスもあり、参加者から共感を呼んでいました。

コミュニティ紹介枠では、PyCon Indonesiaや読書クラブ、台湾南部のテックコミュニティなど、各地のPython 関連イベント・活動の最新情報がシェアされました。海外PyConへの参加を呼びかける熱いメッセージもあり、国際的なつながりが感じられる時間でした。

写真 1日目ライトニングトークの模様

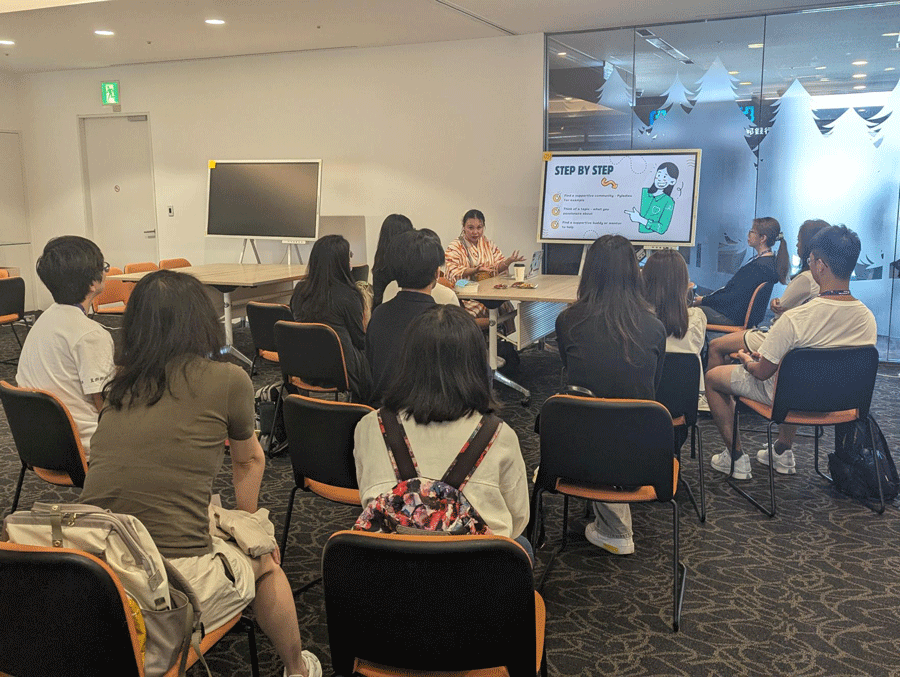

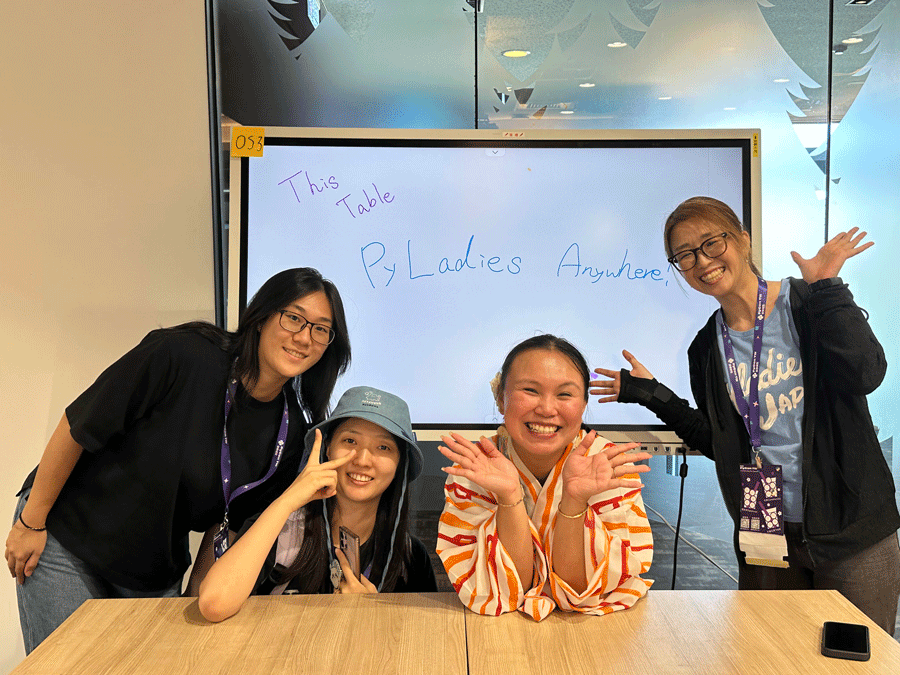

また、アニメキャラクターとPythonコードの関係や、PyLadiesのグローバルイベント紹介など、文化や多様性を感じるトークも印象的でした。短い持ち時間ながら個性と情熱あふれる発表が続き、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていました。

ライトニングトークは、「技術」「コミュニティ」「多様性」を体感できる、PyConならではのセッションだと改めて感じました。

カンファレンス2日目

CPython Past, Current, and Future by Dongbee Na(Keynote)

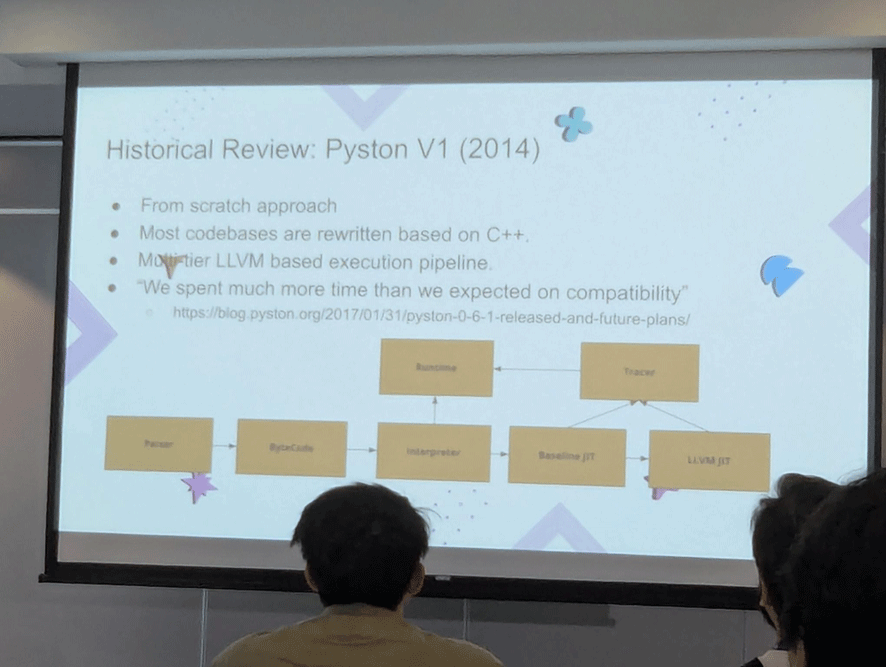

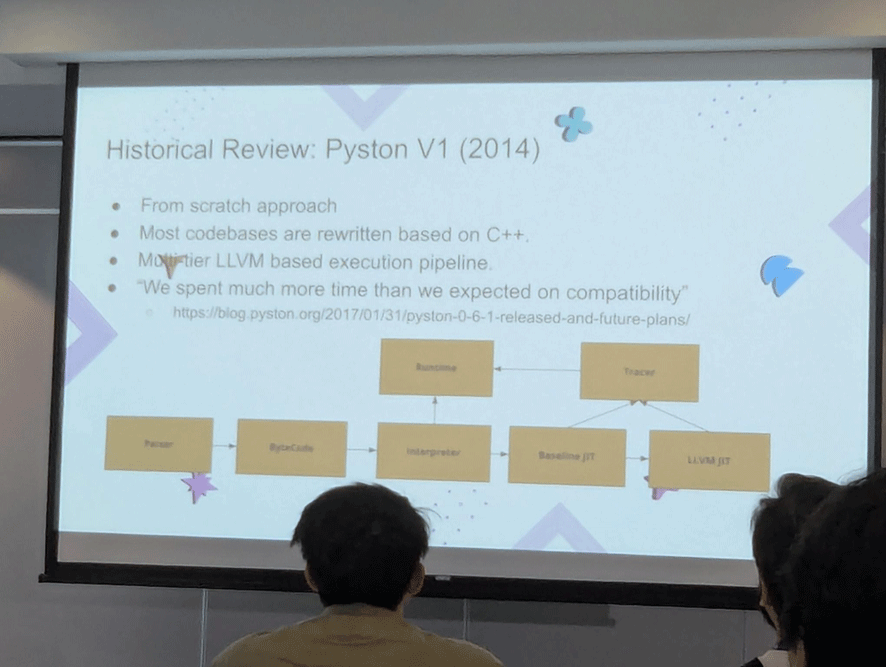

カンファレンス 2 日目の基調講演は、Safe Pythonのコア開発者であり、今年からPython運営評議会にも名を連ねるDongheeさんによる「CPythonの過去・現在・未来」についてのトークでした。CPythonのパフォーマンスや安定性向上に取り組みつつ、APEC 地域でのコミュニティ活動も積極的に推進されている方ということで、今のPythonエコシステムを牽引する立場のひとりです。

写真 Dongbee Naさんによるキーノート

トークではまず、PythonがAI時代において世界的に重要な言語となった今、より多くの責任を担う必要があるという話が印象的でした。CやRust、Javaといった他言語と比較した時のパフォーマンスの違いや、なぜPythonが遅いのかという根本的な疑問に触れながら、インタプリタの仕組みや参照カウントの課題など、内部構造をわかりやすく説明してくれました。歴史的にもさまざまな高速化プロジェクト(PyPyやGoogle、Dropbox、Instagramなど)の取り組みが紹介され、互換性やリソース不足など、理想と現実のギャップも率直に語られていたのがとてもリアルでした。

ここ数年で特に進化が著しいのは、Microsoftやコミュニティ主導の最適化プロジェクトによる、バイトコードインタプリタやランタイムの改良です。純粋なPythonコードの実行速度向上や、今後のフリースレッド化(GIL廃止)に向けたチャレンジについても、実際にどれだけ難しいか・どうやって進めているか、コア開発者目線で丁寧に語られていました。Q&Aでは、企業主導とコミュニティ主導のプロジェクトのメリット・デメリット、GILの課題、JITや仮想スレッドなど未来の話題まで多岐にわたり、会場からもたくさんの質問が飛び交っていました。私自身、Pythonの高速化や内部構造についてはなんとなく知っているつもりでしたが、Dongheeさんの話を聞いて「コミュニティの努力や歴史が今のPythonにつながっているんだな」と改めて実感しました。今後も進化していくPythonの姿を、開発者だけでなくユーザーみんなで見守り、支えていきたいと思える素敵なセッションでした。

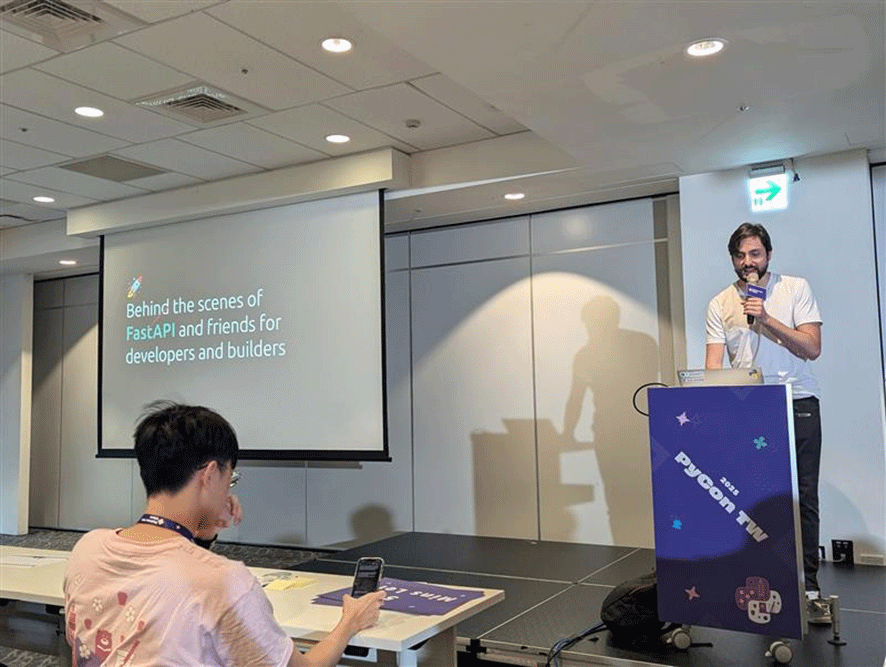

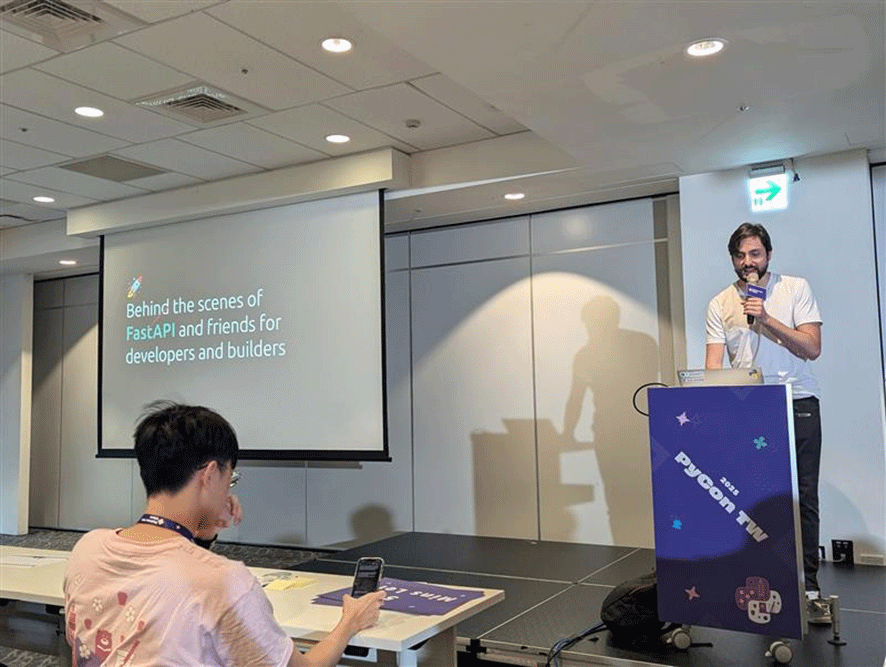

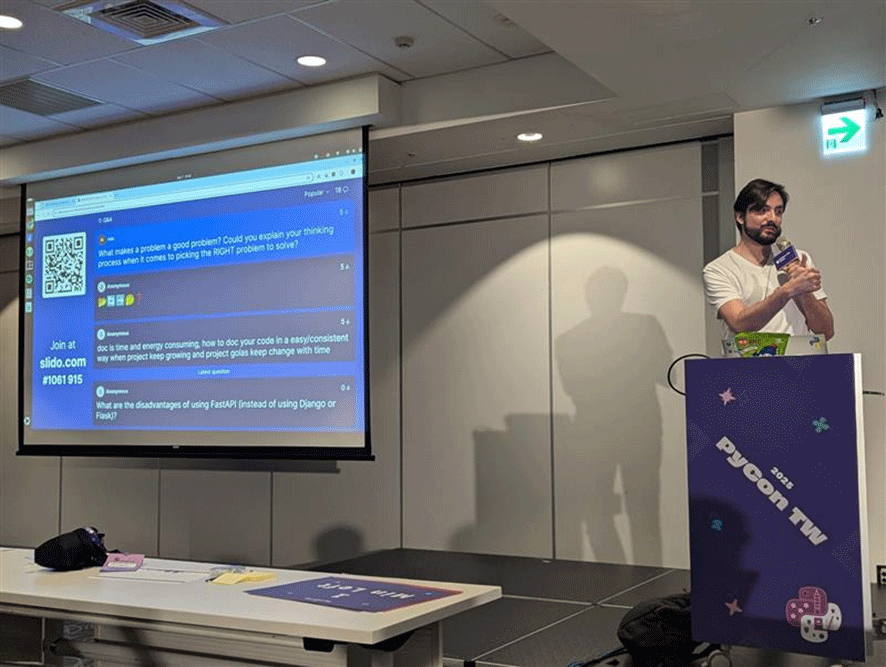

Behind the scenes of FastAPI and friends for developers and builders by Sebastian Ramirez (Keynote)

カンファレンス2日目の最後の基調講演は、FastAPIの開発者であるセバスチャン・ラミレス(Tiangolo)さん「FastAPIと開発者とビルダーの仲間たちの舞台裏」についてのトークで、開発者としてのリアルな経験と、FastAPIや関連ツールの誕生・発展の舞台裏について話されました。

写真 2日目Sebastian Ramirezさんのキーノート

セバスチャンさん自身が「何より問題解決を最優先する」というスタンスを強調していたのが印象的でした。革新や"すごいもの"を作ることよりも、自分やチームが本当に困っていることにフォーカスし、それを解決するプロダクトやオープンソースを生み出してきたという話には、とても共感しました。FastAPIの開発も「自分が欲しかったものを作った」というシンプルさが原点で、世界中で使われるまでに成長した今でも、その姿勢は変わらないようです。

また、ユーザー(特に初心者)の視点を大事にし、ドキュメントの整備や型アノテーションによる開発体験の向上、情報の重複や命名の一貫性など、細やかな工夫や“ちょっとした努力”を惜しまない姿勢は、プロダクトを長く愛されるものにする秘訣だと感じました。実際、FastAPIのドキュメントやコミュニティ運営は、国際的なボランティアの力によって支えられている部分も大きいそうで、「誰もが貢献できる」オープンソースの魅力も改めて感じることができました。

Q&Aでは、Pydantic v1からv2への移行時の苦労や、コミュニティの質問対応、メンテナンス体制、スポンサーシップや持続可能性についても率直に語られていて、成功の裏側の"人間くささ"も垣間見えました。大規模プロジェクトを維持する難しさはあるものの、「自分もたくさんコーヒーを消費する」というユーモアや、苦いフィードバックへの向き合い方も含めて、開発者としての等身大のメッセージが響きました。

「シンプルなものを作るには実は多くの努力がいる」という言葉が心に残りました。FastAPIのような世界的プロジェクトの裏側には、地道な工夫やユーザー目線の積み重ねがあることを学べる、とても良いセッションでした。

Lightning Talks

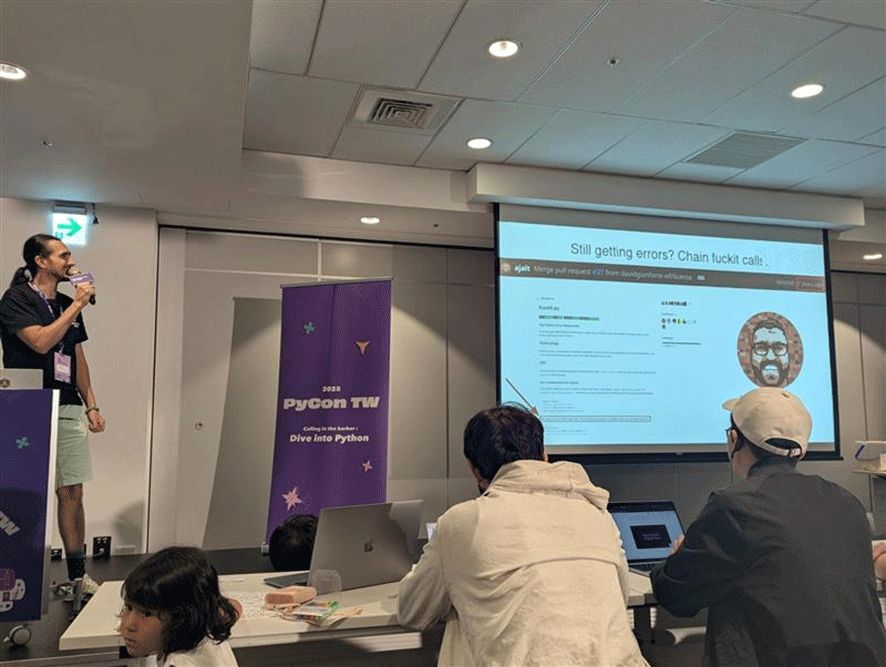

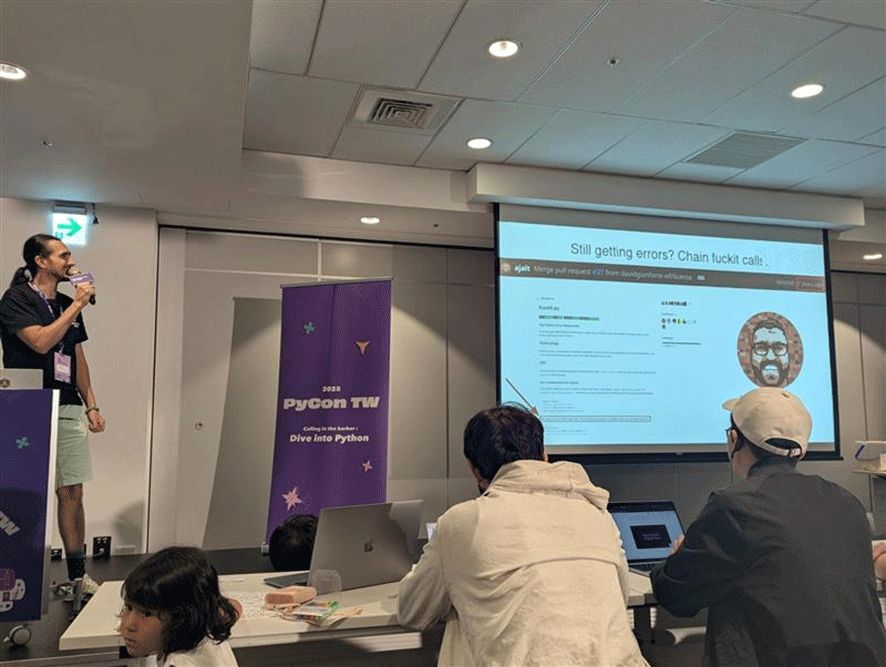

クロージング前のライトニングトークは、今年も個性豊かな発表が次々と繰り広げられていました。持ち時間はほんの数分ですが、その短さを活かして、ユニークなテーマや実践的な小ネタが連発されるのがこのコーナーの醍醐味だと感じました。

写真 2日目ライトニングトークの模様

最初のスピーカーは、謎の“F**k it”パッケージについて語られました。デコレータやコンテキストマネージャを使うだけでエラーを握りつぶせる(!?)というブラックジョーク的な内容で、まさに「やりたいことをやるためのライセンスがあれば使える」スタンス。思わず会場もくすりと笑ってしまうトークで、こういう"攻めた"ネタが出てくるのもライトニングトークならではだなと感じました。

続いて、台湾で活動するデジタルノマドコミュニティの紹介や、台北の天気データをPythonとpandasで分析する話、PyCon香港や韓国の新しいオープンソースカンファレンスの告知など、国際色豊かな話題も多く、コミュニティ同士のつながりや情報交換の場としての役割も感じました。

さらに、AIを活用した天文探査アプリの作り方や、Pythonでのストリーム処理のTipsなど、実用的な内容から技術的な話題までバラエティに富んだラインナップ。短い時間でも「これ、試してみたい!」と思えるアイデアが詰まっているのが面白かったです。

ライトニングトークは、真剣な技術議題だけでなく、ちょっとした笑いや交流、告知など、PyConらしい“人の輪”を感じられる時間。来年もどんなネタが飛び出すか、今から楽しみです。

クロージングの模様

今年のクロージングセッションでは、運営チームが2日間のイベントを振り返り、参加者分析やプログラムの舞台裏、準備期間のエピソードなどを共有してくれました。特に、100名以上のボランティアや多様なスポンサー、海外からの参加者が支えていたことが強調され、会場全体にコミュニティの一体感が広がっていました。

写真 クロージングの模様

抽選会や記念撮影では、参加者同士の交流や笑顔があふれ、ボランティア・スポンサー・各運営チームへの感謝のメッセージも丁寧に伝えられていました。最後には「来年もぜひ参加を」といった前向きな言葉があり、温かい雰囲気の中でイベントの幕が閉じました。

まとめ

PyCon TW 2025に参加してみて、Pythonへの関心を深めるだけではなく、さまざまな学びを得られた体験になりました。AI時代におけるエンジニアの在り方について考えさせられたり、CPythonやFastAPIの開発者から直接話を聞けたことで、オープンソースへの理解と関心が一層深まりました。台湾の乖乖文化やAI Notebookのような細やかな配慮、PyLadies Eventでの温かい交流など、技術を通じた人と人との繋がりの素晴らしさも実感しました。言語の壁を超えて共有できるPythonへの情熱や、コミュニティの持つ人の温かさを実感し、来年もぜひ参加したいと思える貴重な経験となりました。