GitLabは2025年9月25日、調査レポート

GitLab企業経営調査2025(日本版)ソフトウェアイノベーションによる経済効果

GitLabは、自社のソフトウェアに関して何らかの決定権を持つ企業経営層への調査を2025年4月25日から5月19日にかけて実施した

この調査では、ビジネスの成功におけるソフトウェアイノベーション

ソフトウェアイノベーションは現代のビジネスを成長させる原動力

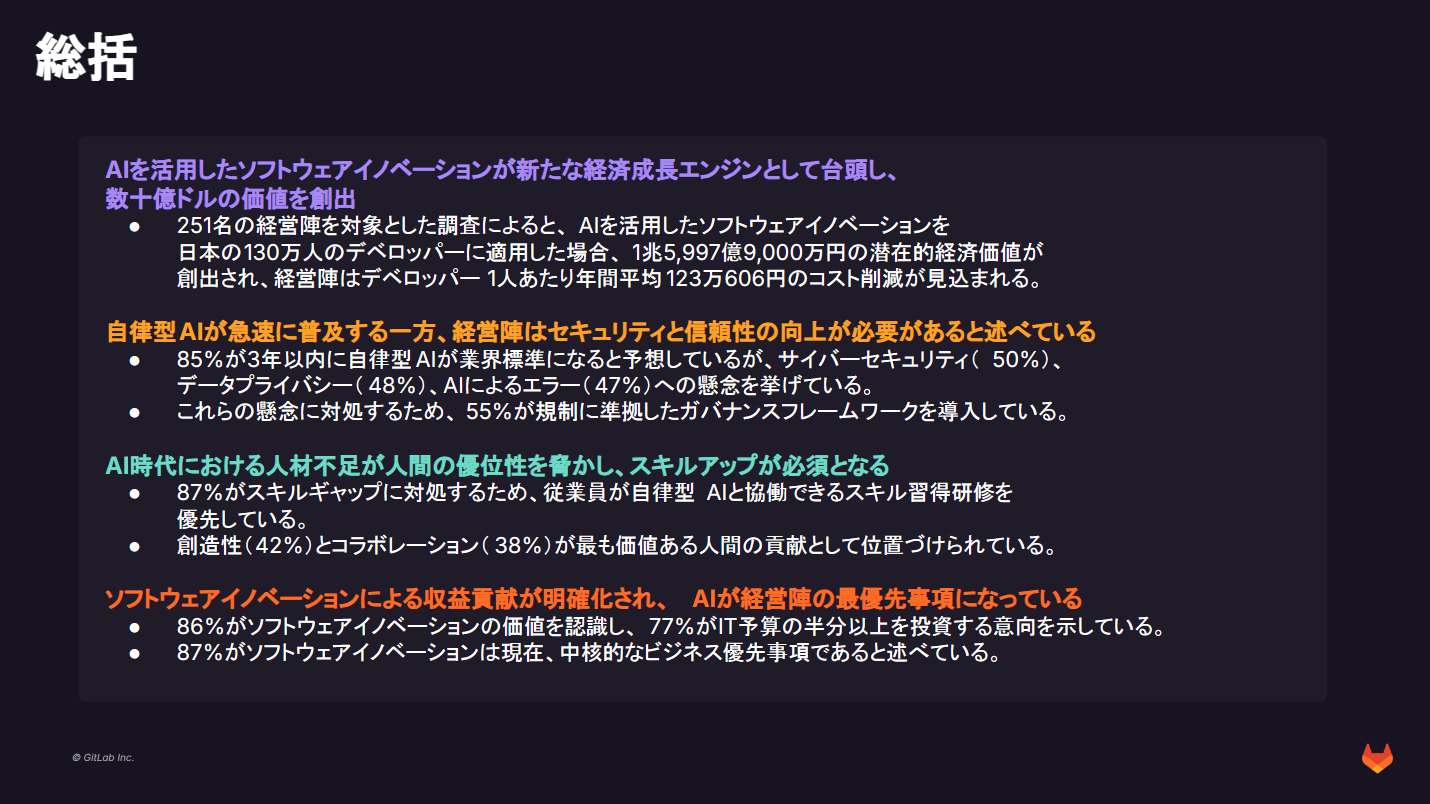

調査結果によると、AI投資により日本の開発者1人あたり年間平均約123万円のコストが削減されていたという。この削減効果を、日本の開発者人口130万人に適用すると、年間約1.

また経営層の87%は、ソフトウェアイノベーションは事業の最優先事項と考えており、そのために77%が年間IT予算の半分以上を投資する意欲を持っていることが見て取れた。そして88%は

実際にAIへの投資は成果を生んでいる。過去12か月間でAIを活用したソフトウェアイノベーションへの投資結果として、収益が平均49%増加し、開発者の生産性が平均53%向上した。経営層の65%が自社の開発者生産性向上、60%がビジネス成長を報告している。

ガバナンスの優先順位に影響を与える自律型AIの加速

人間の介入を最小限に抑えた自律型AIの普及について、経営層の85%が今後2年以内にソフトウェア開発業界で急速に進み、3年以内に業界標準になると予想している。一方AIの利用が進むにつれてリスクや管理に対する懸念も増加しており、85%が自律型AIによって前例のないセサイバーセキュリティの課題が生まれると懸念している。

主な懸念事項として、次の事柄が上位に挙げられている。

- サイバーセキュリティの脅威

(50%) - データのプライバシー/セキュリティ

(48%) - AIエージェントに起因するミス

(47%)

このような懸念に対応するため、企業は積極的なガバナンス体制の整備を進めており、55%が規制に準拠したガバナンスフレームワークを導入、51%が社内AIポリシーを整備、49%が第三者による監査を活用、さらに48%がAI倫理委員会を設置し、44%がパイロットプログラム/

さらに自律型AIの活用には、信頼、人との協働、準備態勢にかかっていることも示されている。まず自律型AIが職場で広く受け入れられるためには、AIの意思決定に対する信頼が不可欠であると経営者の84%が認識している。そして自律型AIではどうしても置き換えられない、人間ならではの大切な資質があると86%が考え、また従業員のスキルギャップに備えるために、自律型AIとの協働を可能にするトレーニングを優先すべきと87%が考えている。

AI時代においても人間の強みは競争力の源

AIによる自動化が加速するなかでも、経営層の97%が

- 創造性

(42%) - コラボレーション

(38%) - 戦略的ビジョン

(37%) - 適応力

(34%) - 革新性

(33%) - 倫理観

(33%) - コミュニケーション力

(29%) - 共感力

(23%)

また経営層が考える、生産性を最適化するための人間とAIの貢献度の理想的な比率は50:50という結果だったのに対して、現状の比率は人間が75%、AIが25%にとどまっていた。このことは、AI活用が期待されつつも、人間による貢献が依然として大きな割合を占めている現状を示している。なお、AIが作業の大部分

そしてコスト圧力が高まる中にあっても、経営陣は優秀なエンジニア人材基盤を維持する必要性を認識しており、経営層の38%がコスト効率と高い付加価値を生み出すエンジニアへの投資をコスト効率と同程度に重視している。AIの役割が拡大していくなかで、経営層の48%がAIに関するスキルギャップを埋めるためにより多くのトレーニングが必要になったことに触れている。

ROIの実証と評価指標の転換

AIを活用したソフトウェアイノベーションは、すでに投資利益率

経営層の89%が

経営層が重視するビジネス成果のトップ指標は以下のとおりだった。

- 競争優位性の強化

(39%) - 開発者の生産性の向上

(36%) - 収益成長の加速

(35%)

なお88%の会社がソフトウェア開発活動を主要なビジネス成果に結びつけるためのフレームワークを持っており、ほぼすべての企業

調査結果におけるグローバルとの比較

日本の調査結果は、多くの指標でグローバル平均と密接に連動しているものの、日本独自の特徴も垣間見られるという。ひとつは日本ではAI活用による生産性向上に対する期待がグローバル平均よりも多少高かった

発表では、日本企業にとって戦略的なAI活用、そして責任あるイノベーションのためのガバナンス体制の構築が重要な課題であることも強調していた。

GitLabのAIビジョンとプラットフォーム

次に、GitLabが重要視するSoftware Development Life Cycle

それでもなお解決しない組織の課題

具体的な紹介の前に、AIが導入されているにもかかわらず、ソフトウェア開発プロセス全体を阻害しうる課題を共有した。

GitLabの2024年度DevSecOpsレポートによると、開発者が1日の勤務時間の中で新しいコードを書く時間に費やせる割合は21%ほどしかなく、残りのほとんどの時間がレビュー・

そして現在のAIソリューションの多くは、複雑化するツールチェーンにさらにツールを追加するかたちとなり、特にプラットフォームエンジニアリングを採用しているチームの負荷を高めている。このレポートでは、AIによるコードアシスタントを利用している開発組織の74%がツールチェーンの統合を強く望んでいるとのことを示していた。

SDLC全体の文脈を理解することの重要性

AIエージェントにより生成コードの量は増加しているが、コード生成自体は根本的なボトルネックではなく、問題はエージェントがSDLC

現在の多くのAIツールは個別作業に特化しており、プロジェクトの背景や意図といったフルコンテキストを理解していない。この欠如は生成コードのセキュリティ不備や統合的な品質保証の不備を招くことになる。つまり、SDLC全体の効率向上と安全なソフトウェア提供を実現するには、計画・

SDLC全体を効率化する、GitLab Duo Agent Platform

GitLabが提供する

さらにGitLab Duo Agent Platformは以下の特徴をもっている。

- 高度なセキュリティとコンプライアンスの統合

- AIエージェントの挙動が企業のガバナンスやポリシーに従うよう、ガードレールやアクセス制御、監査ログなどの機能が組み込まれている。これにより、機密情報の誤送信や不適切な自動化によるリスクを低減できる。

- 柔軟なデプロイ

- SaaS版に加えて、プライベートクラウド/

オンプレミス/ ハイブリッドといった自社の運用環境に合わせて導入できるため、規制対応や運用方針に応じてデプロイ形態を選択できる。 - リアルタイムメトリクス

- 定量的な指標をリアルタイムで収集・

可視化し、ボトルネック検出や改善提案を提示する。これによりチームは迅速に意思決定でき、プロジェクトの予測精度や生産性の向上に役立つ。

これらの機能を前述のコンテキスト認識型AIと統合データモデルと組み合わせることで、横断的なソフトウェア開発支援を実現していく。

GitLab Duo Agent Platformのロードマップ

今後もGitLab Duo Agent Platformは改善されていく。様々な機能が実装・

- ナレッジグラフ

- AIエージェントに適切なコンテキストを効率的に提供するために、プロジェクトに関するナレッジグラフを構築することが重要な要素となる。そのためGitLab 18.

4でコードインデックス化が導入された。次回の18. 5リリースでセマンティック検索も追加される予定。これらの機能追加により、AIエージェントはより適切な判断を下すことが可能になる。 - エージェントカタログ

- GitLab上で動くAIエージェントをカスタマイズしたものを、カタログ化して共有できる機能が18.

4で実験的に導入された。これにより、組織内でのエージェントの再利用が促進される。 - 専門分野別のエージェント

- 企画、セキュリティ分析、テストといった、特定の専門分野に特化したGitLab AIエージェントも今後のリリースで提供される予定。

このような取り組みを通して、GitLabは、AIエージェントをより活用できるプラットフォーム体験をGitLab Duo Agent Platformで今後も提供していくと発表を締めくくった。