Googleは、AIを使ってモバイルアプリやウェブアプリのユーザーインターフェース

この公開共有機能を使うことで、そのリンクを知っている人はログイン不要で閲覧できるようになる。その際、そのUIを生成したときのAIとの会話のやりとりも共有されるかたちになる

Public sharing is here 🌎.

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) October 15, 2025

Share a read-only link to your Stitch projects with anyone and they will see it instantly, no login required. Show your work, get feedback, and move faster.

This lays the groundwork for more powerful collaboration, including a 'Remix' feature coming… pic.twitter. com/ CEOF9Cb2y0

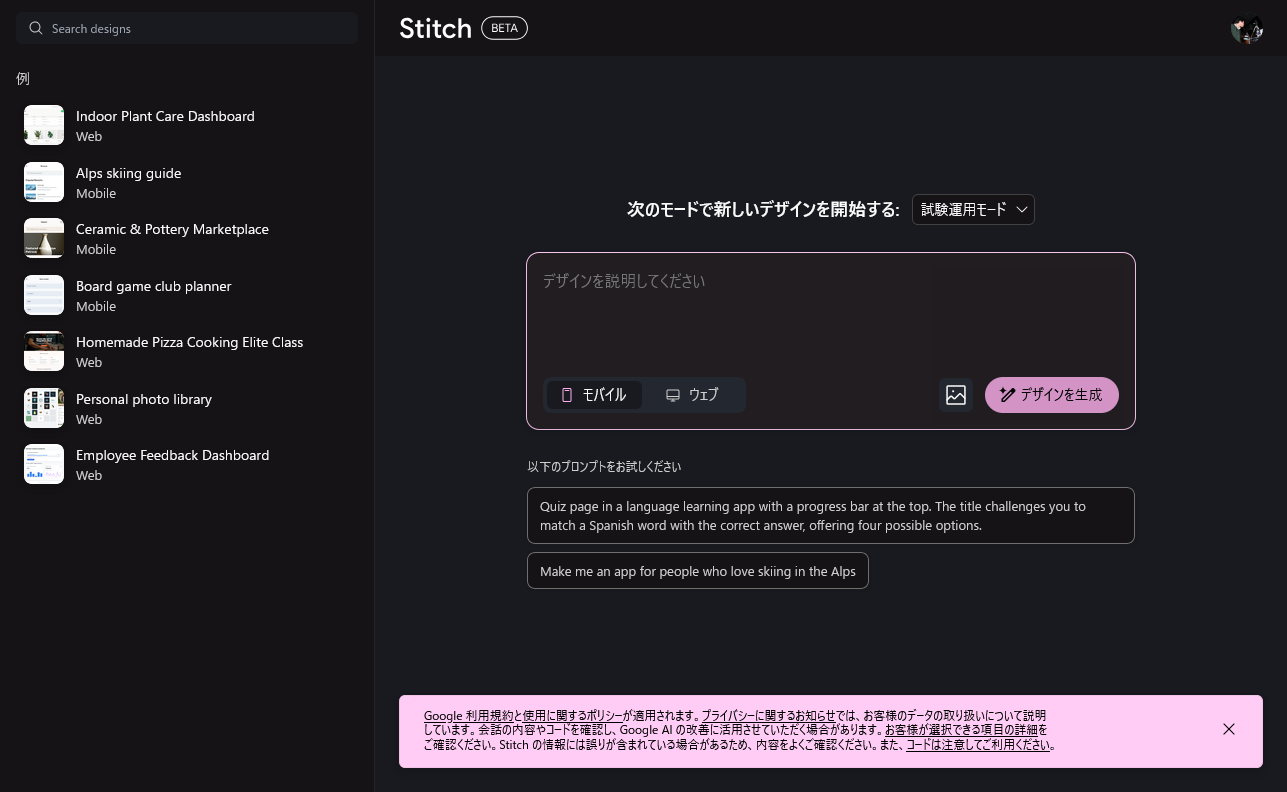

Stitchは、モバイルアプリやウェブページのUIのアイデアやイメージを自然言語

またStitchで作成したデザインはHTMLファイルと画像ファイルとしてダウンロードできる。もし

今回、公開共有機能が追加されたことで、Stitch上で作成したデザインを他の人に見せることが容易になり、フィードバックをもらったりしやすくなった。それにより、モバイルアプリやウェブアプリのプロトタイピングや、実際のプロダクト開発に向けたデザインの作成を素早く進められる。

Stitchの基本的な使い方を以下簡単に紹介する。

Stitchのトップページ右上にある

ログインして最初に確認しておきたいのが、画面右上のアカウントアイコンのコンテキストメニューにある

ログイン後のStitchの画面

ダッシュボード左側のサンプルデザインはStitch公式の参考デザインがいくつか並んでいて、読み取り専用モードで開くことができる。UIを生成した際のチャットのやり取りも確認できる。

実際に始めるにはダッシュボード画面右側のプロンプト入力欄において

TPUs incoming 🔥 Stitch is now using Gemini 2.

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) September 4, 20255 Pro Experimental Mode by default . Users have preferred the results of experimental mode 3x versus standard mode.

Everything is now generated with Gemini 2.5 Pro, making the output more creative and—most importantly—much easier to… pic. twitter. com/ t5JSxRbhZ0

なお、複数のページ

Big things are coming to Stitch. It starts with canvas. 🖼️

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) August 28, 2025

We're shipping a new foundational feature that lets you see your entire user flow at once—perfect for tracking component state and ensuring design consistency.

This is just the beginning. Stay tuned for what we build on… pic.twitter. com/ yVuG8t94dU

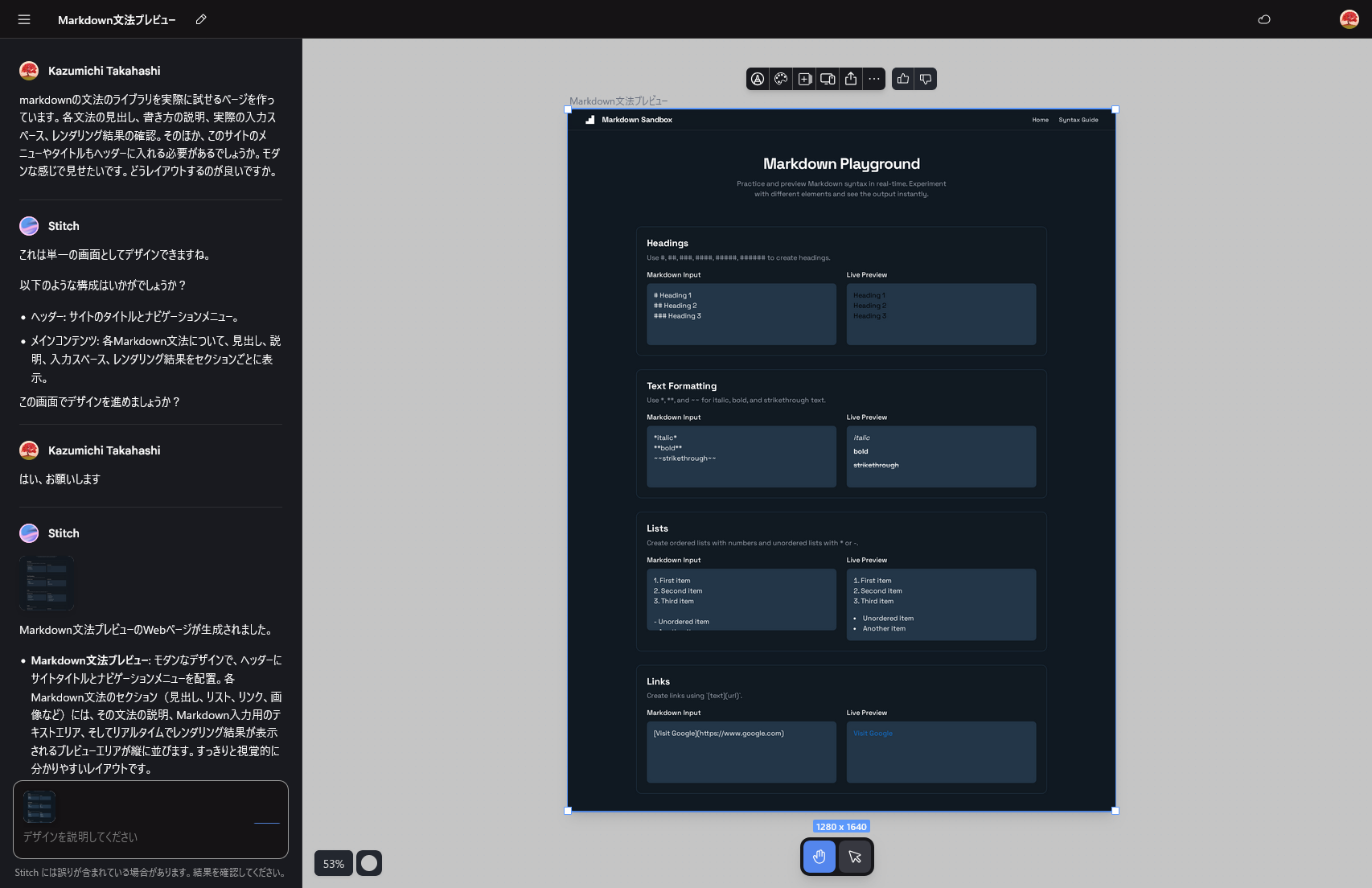

一度ダッシュボードでプロンプトを入力すると、そのデザイン

画面左側にはチャットの履歴と、改善を継続したい場合の入力欄が表示される。画面右側は

生成されたページには名前が自動的に付けられて、そのページ上部に小さく表示される。この名前部分をダブルクリックすることで名前を変更できる。

生成されたページのデザインをプロンプトを使って改善したい場合には、キャンバスにあるページを選択してから書くことで、そのデザインも添付できる

また、Shiftキーまたは範囲選択で複数画面を同時に選択してからプロンプトを入力することで、一括で複数の画面を改善することも可能になっている。

Introducing Multi-select ✨. Edit multiple screens with a single prompt.

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) September 5, 2025

1. Hold SHIFT and click to select all the screens you want to edit (Fix for CMD/Ctrl rolling out now)

2. Write one prompt to apply your prompt across all the selected screens

Perfect for creating… pic.twitter. com/ hSMeSCrl7h

再生成されるデザインは、キャンバスに新しいページとして追加・

キャンバス上で生成されたページデザインを選択すると以下のメニューが表示され、いくつかの機能が使える。

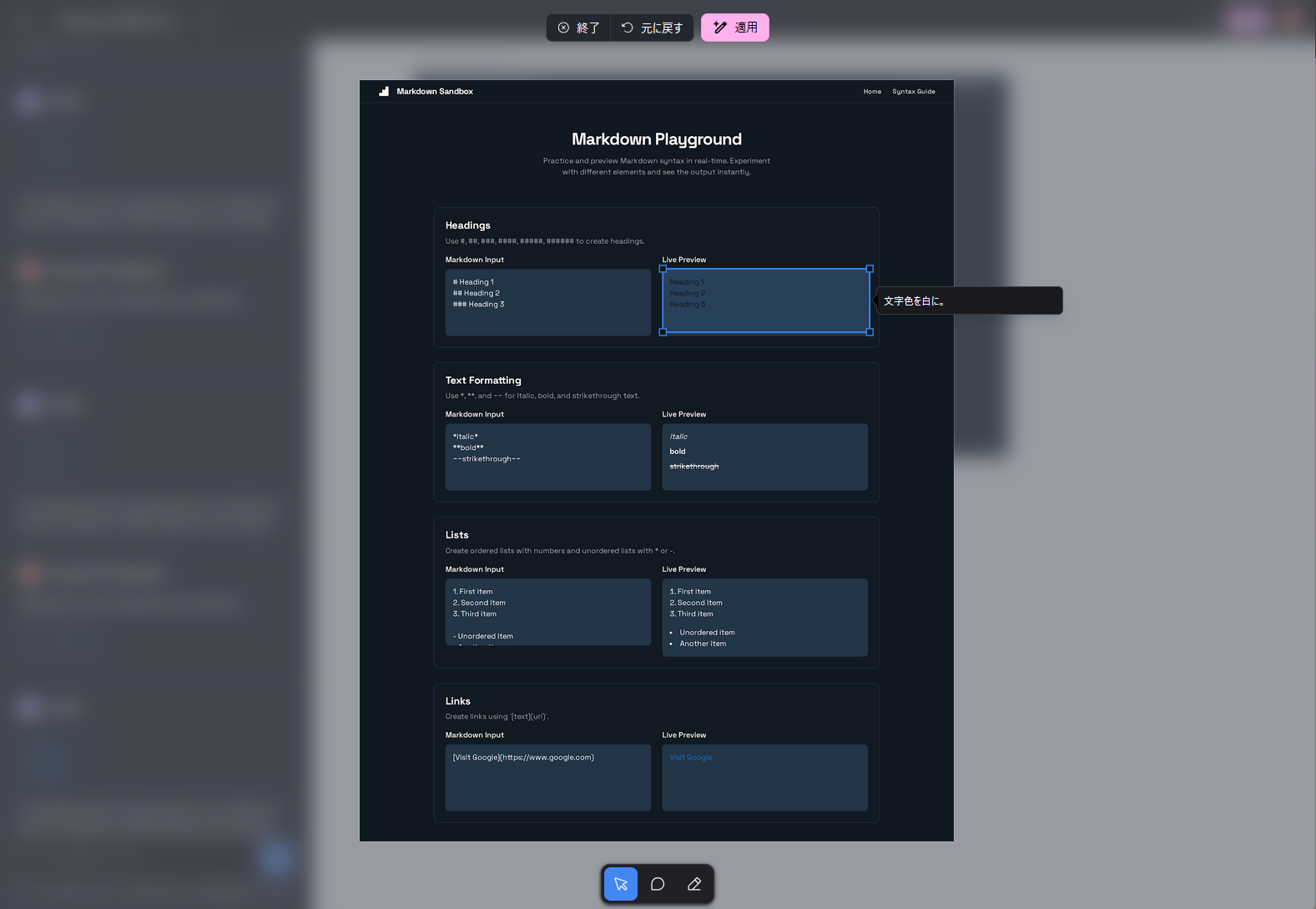

「アノテーションを付けて編集

「テーマを調整」

Want to see your screens in dark mode or different colors with just a click? 🎨

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) September 23, 2025

Theming is now enabled for new projects in Experimental (Gemini 2.5 Pro) mode.

Instantly swap primary colors, fonts, and corner radiuses. Apply a dark mode theme to a single screen or your entire… pic.twitter. com/ W6X1Q1C98Q

「パターンを作成」

🚢 We are excited to share 3 new features that shipped in Stitch today!

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) September 17, 2025

- Variants: Generate design variations of any screen in one click (custom prompts coming soon).

- Organizer: Magically clean up your messy canvas.

- Sharing: Send a link to share your canvas with coworkers… pic.twitter. com/ lbDtPLz5KZ

なお生成されたページは、マウスを使ってページの横幅を狭くすることでレスポンシブデザイン

Stitch’s canvas just got a major workflow upgrade. V2 is here with screen resizing and responsive support ✨.

— Stitch by Google (@stitchbygoogle) September 9, 2025

You can now resize any screen and watch it render in HTML mode to test responsiveness in real-time (responsive screens work best for web designs versus mobile designs).… pic.twitter. com/ 6WGDT3k3Ef

共有ボタンを押すと、そのページのHTMLコードや画像ファイルをダウンロードできる。標準モードだと

ページは単一のHTMLファイルとしてダウンロードされる。Tailwind CSSやGoogleフォントが利用されるようだ。

選択したページを一括してダウンロードすることもできる。また、そのデザインプロジェクトのページすべてをダウンロードすることも可能で、画面左上のメニューから