- 「いい人材がなかなか採用できない」

- 「入社してもすぐに辞めてしまう」

- 「期待して採用した社員が、期待どおりに動いてくれない」

- 「スキルはあるはずなのに、たいした成果が出ていない社員が多い」

- 「社員同士の足の引っ張り合いが起きている」

- 「必死にやっているわりに、事業がうまくいっていない……」

日本中の会社でそんな悩みが聞かれます。社員側からすると、こんな声になるでしょうか。

- 「会社がきちんと評価してくれない」

- 「忙しい毎日だが、成長できているのかよくわからない」

- 「ムダな作業に時間をとられて成果が出せない」

あなたも心当たりがあるかもしれません。

企業の中で1人1人の社員を見ると、真面目に頑張っているように見えます。サボってばかりいたり、経歴詐称で入ったもののじつは何もできないなんていう人はまずいません。「仕事で成果を出したい」と思っている人が大半です。

それなのに、あちこち問題だらけ。資金繰りや新規事業、他社との業務提携など考えることが山ほどあるのに、どうすればもっとみんなが活躍してくれるのか? 経営者は頭を抱えています。

なぜ、そのようなことになってしまうのか。

もしかすると、ミッションが組織に浸透していないからかもしれません。

ミッションが組織の道しるべになっているか?

組織のミッションとは、その組織が存在する意義、使命のことです。創業者が想いを持って会社をつくり、世の中に何らかの価値を提供しているわけですから、ミッションは必ずあるはずです。ただ、ぼんやりとした想いだけで明確な言葉になっていないことが多いのではないでしょうか。言葉にして伝えていなければ、組織に浸透することもありません。

日本を代表する企業のミッションをいくつか見てみます。

服を変え、常識を変え、世界を変えていく

株式会社ファーストリテイリング(グループ企業理念のミッションステートメント)

情報革命で人々を幸せに

ソフトバンク株式会社(経営理念)

たのしいさわぎをおこしたい

株式会社サニーサイドアップ(サニーサイドアップのDNA)

笑顔のために。期待を超えて。

トヨタ自動車 (トヨタグローバルビジョン)

こうしたミッションによって、社員にも顧客にも株主にも、会社の存在意義と使命を伝えているわけです。ミッション(経営理念、ビジョンなどと呼ぶこともある)の重要性はさまざまなところで指摘されており、「いい会社にはミッションがある」というのは1つの言説になっています。

「なるほど、うちの会社もかっこいいミッションを作らなければ」

そう思って、実際に作ったところもあるでしょう。言葉を額に入れて職場に飾っていたり、ホームページに載せていたりする会社は少なくありません。

では、そのミッションが、組織の道しるべになっているかというと、首をひねる人が大半です。

「何のため?」という視点が抜け落ちていれば、現状をなぞる以外しなくなっていく

組織のミッションは、その組織を構成するメンバーがみな同じ方向を向くための光であり、行動を判断する軸です。

1つ1つの行動は何のためにおこなうかというと、ミッション実現のためです。だれをプロジェクトのリーダーにするか、どちらの提案を受け入れるかといったことから、現場レベルでもお客様からのイレギュラーな依頼に対応するか否かといったさまざまな決断が日々おこなわれているでしょう。Aをすべきか否か、AをとるかBをとるか。判断が難しいと思う局面でも、ミッションに立ち返って考えれば正しい選択をすることができます。

組織が大きくなるほど、正しい選択をするのが難しくなるものです。過去の実績、組織内の構造、人間関係、世間的な評価といったさまざまな要素が絡み合い、こちらを立てればあちらが立たずで、決断に悩むことが増えます。そのような中では、「例年どおり」「現状どおり」に行動していれば、とりあえず非難は免れます。「何のため?」という視点が抜け落ちていれば、現状をなぞる以外しなくなっていくのです。そうなると、成長は難しい。よくて現状維持、ふつうは縮小に向かいます。

僕は、以前とある会社で上司に新しい制度のプランを考えるように言われ、はりきって提出したところ、「大変だということがよくわかったから、やらない理由ができた。ありがとう」と言われたことがあります。思わず笑ってしまいました。いったい何のために何日もかけてプランを作ったのでしょうか?

このほかにも、僕はたびたび、

「いまのこの仕事は、何のためにやっているのだろう?」

と思わされました。実際、何のためか質問して、「そう決まっているから」とまるで納得できない答えが返ってきたこともありました。会社の中に閉そく感が漂っているなら、「何のため?」を見失っているのではないでしょうか。

ミッションドリブンな組織とは

ミッションが浸透している会社は違います。「その仕事を何のためにやっているのか」が理解できるし、例年と違うことにチャレンジすることもできます。ミッション実現のためだからです。はるかにシンプルに考えることができるのです。

僕は、ミッションに突き動かされるようにして組織全体が1つの方向に向かっていくことを「ミッションドリブン」と言っています。

これまで多くの企業を見て、支援してきた中で確信を持って言えるのは、ミッションドリブンな会社こそ成功するということです。企業の規模に関係なくミッションドリブンな会社はありますし(今はまだものすごく少ないですが)、それこそ目指したいところです。

ミッションドリブンな会社として大きく成長した例が、トリドールホールディングスです。「丸亀製麺」など20以上の外食ブランドを展開する企業です。コロナ禍で有名チェーン店も打撃を受け次々に閉店していく中、丸亀製麺は躍進を続けました。国内約850店のほか、海外にも相次いで出店。約230店を展開し、グローバルな人気チェーンとなっていったのです。

僕がトリドールに入社したのは2018年。当時の経営企画室長であった小林寛之氏と、組織改革について会話したのがきっかけです。

「2025年度までに店舗合計6000、売上高5000億円を目指す」

このように明確な目標があり、それに向けて組織づくりをしていきたかったのです。

僕は驚きました。2018年当時のトリドールは、店舗数1000、売上高1000億円の東証一部上場企業。それが一気に5000億円というのは常識を超えています。僕はそれまで外資系コンサルティングファームをはじめ複数の会社で仕事をしてきましたが、「ありえない」と言いそうになるくらいの高い目標だったのです。

しかも、創業社長の粟田貴也氏に会ってみると、本気であることがよくわかりました。粟田氏は「企業の成長の軸は人であるべきだ」という想いを持っていました。これは僕が常に考えていることです。これまでの経験から、「どれだけいい戦略を立てても、論理的に正しい構造の体制を作っても、それをやる人や組織が弱ければ実行できない」と強く実感していました。逆に、人が成長できれば、企業は想像を超えて成長することができます。人の可能性は無限大です。どんなに高い目標だって、到達することができるはずです。

トリドールの高い目標に向けて、何をしていけばいいか。僕は「組織戦略マップ」(あとでご紹介します)を作成し、提案しました。ポイントは、次のことです。

- ミッションをあらためて定義する

- ミッションを起点に経営戦略、事業戦略を作る

- それに伴って組織構造、採用、育成、人事制度を変える

提案すると、「じゃあ、あとは実行するだけだね」と即決。大企業ながらベンチャー気質のトリドールは意思決定が速く、どんどん進んでいきます。2019年には執行役員CHRO(最高人事責任者)兼経営戦略本部長に就任し、2021年までグループ全体の組織改革、人事制度づくりをやってきました。

そんな中、トリドール社員としておこなってきたさまざまな取り組みが注目され、講演に呼んでいただいたり、NewsPicksやForbesといった経済系メディアに露出することが多くなりました。ですから、本書をお読みの方の中には、トリドールの話を期待する方もいらっしゃるかもしれません。もちろんトリドールの話も、今までご縁をいただいたさまざまな企業の中の一例としてお話します。

「組織戦略マップ」から見るミッションドリブンな仕組みづくりの全体像

「あらためてミッションを定義しよう。ミッションから、人を活かす仕組みを作ろう」

それが、本書でお伝えしたいことです。

これがひとつながりになっているのが大事です。ミッションを作るだけではダメだし、いきなり人事制度を作ろうとしてもうまくいきません。

企業の存在意義や目指しているところを言語化するのは、とても意味のあることです。しかし、ミッションを定義しただけで自然にいい方向へ変わることはありません。

個人の目標でも同じです。1年後に難関の資格試験に合格するという目標を立てたなら、

- 「休日に資格学校に通う」

- 「起床時間を2時間早くして勉強にあてる」

など目標に向けた行動ができる仕組みを整えなければ、絵に描いた餅に終わります。

目指すものが変わるなら、行動を変える必要があります。行動を変える必要があるなら、仕組みも変えなければならないのです。ミッションにひもづいて、人を活かす仕組みが機能してこそ「ミッションドリブン」です。

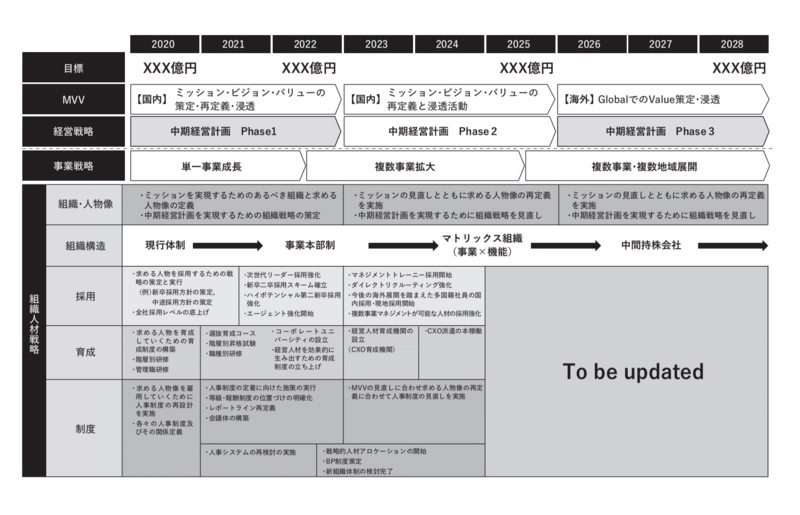

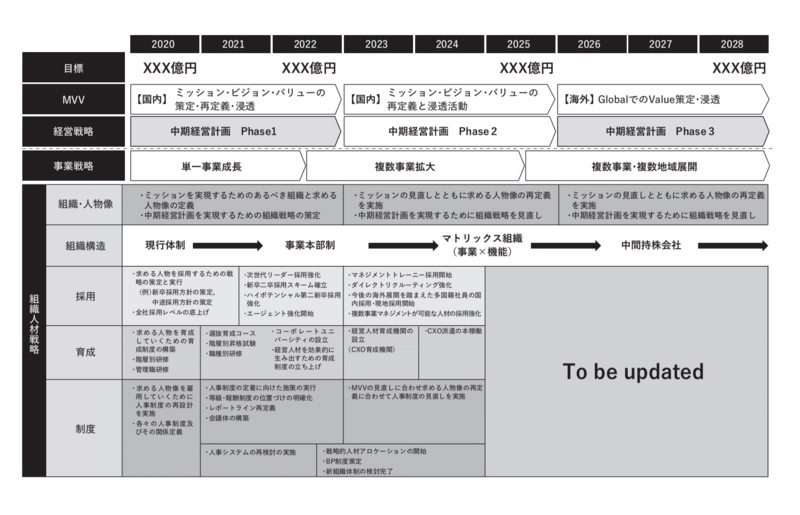

ここで企業における「ミッションドリブンな仕組みづくり」の全体像をイメージするために「組織戦略マップ」をお見せしておきましょう。

▼組織戦略マップ

横軸は時間軸、縦軸に並んでいるのは戦略です。「MVV」というのは、ミッション、ビジョン、バリューの頭文字をとったものです。

「目標」「経営戦略」「MVV」が1つのまとまりになっており、この例では「〇年に売上〇億円」という目標を最初に掲げています。

次の階層が「事業戦略」。1つ上の階層の「経営戦略」が全社的な戦略であるのに対し、事業ごとの戦略です。

そして、このマップの中心となっているのが「組織・人材戦略」。経営戦略、事業戦略を実行するために必要な組織をどう作っていくかを、「組織・人物像」「組織構造」「採用」「育成」「制度」に分けて記入しています。

このように、ミッションを実現するための組織戦略を、時間軸に沿ってマッピングしたのが「組織戦略マップ」なのです。

ここに挙げた「組織戦略マップ」はあくまで1つの例で、ベースとして考えていただければと思います。あらゆる企業で使えるように汎用性を高くしていますが、実際にはもっと具体的な項目を各枠の中に記入することになります。

僕は「20××年に年商何億円の企業になる」といった目標と現状にもとづいて、まずこのマップを作成しています。もちろん、最初からすべて具体化しているわけではありません。いったんこの枠と、現段階でのポイントだけ記入しておきます。

たとえば、50億円の事業を持った子会社を複数作っていく戦略があったとき、子会社の社長となる人材が必要になります。それに向けて、次世代リーダーと言われるような人材の採用を強化したり、ハイポテンシャルな第二新卒の採用を狙ったりという課題が見えてきます。経営層になるための「選抜育成コース」も必要になるでしょう。こういった項目を入れてディスカッションを重ね、アップデートしていく感じです。

まとめると、まずはミッション。ミッションに伴って、経営戦略、事業戦略が決まるはずです。それを実現する組織はどうなっている必要があるのか。組織構造が変わります。

そして、組織を構成するのは人です。ミッション実現のために必要な人材が定義されるのと同時に、採用、育成、人事制度を変えていく必要があります。

人が成長し企業が成長する「ミッションドリブンな会社」にするための具体的な方法を本書でご紹介します。