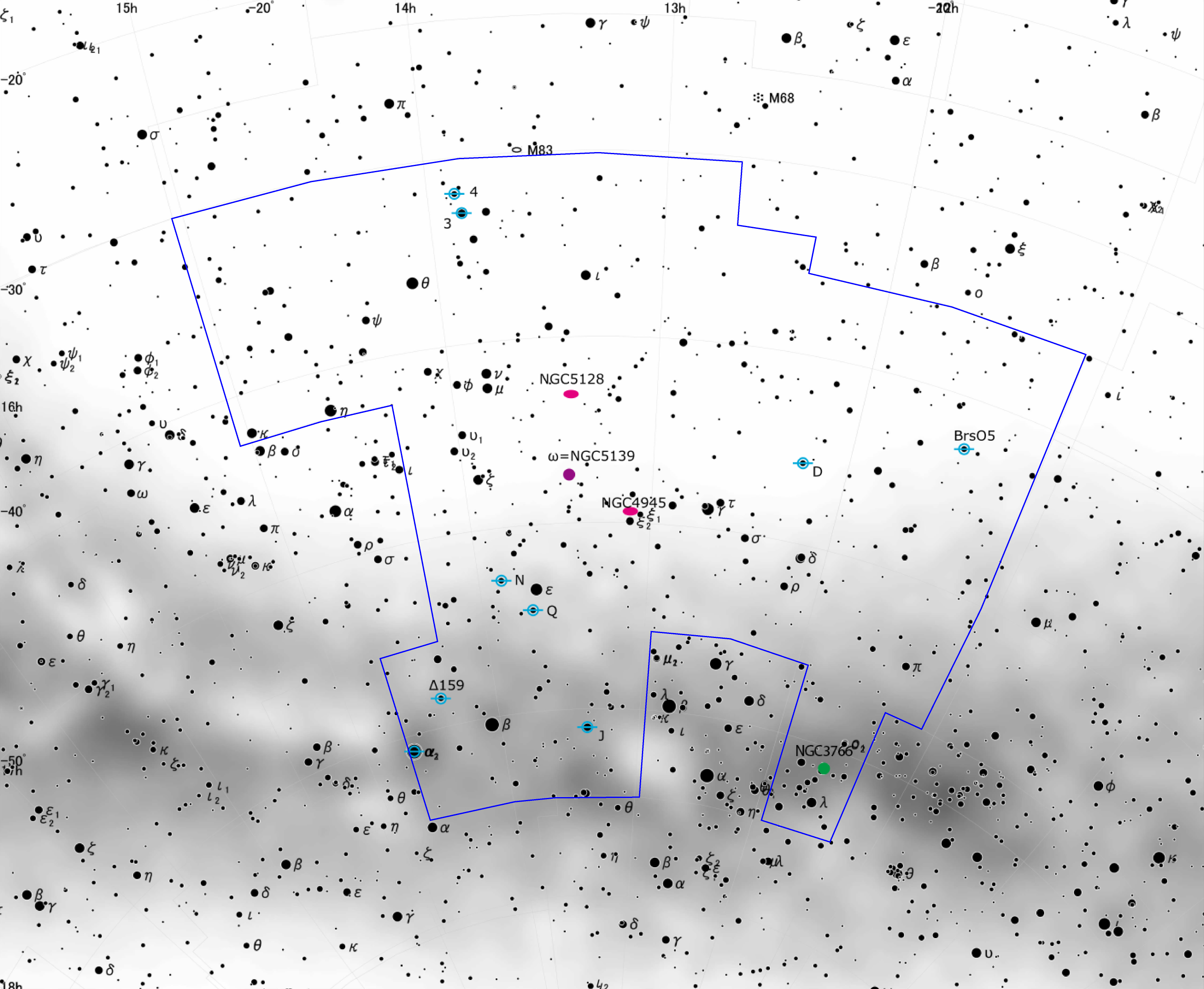

16ケンタウルス座

- 学 名

- Centaurus(略号 Cen)

- 英語名

- The Centaur

- 設 置

- 古代ギリシア

- 面 積

- 1060平方度

天体観測の見どころ

ケンタウルス座の足元は銀河の中にあり、多数の観察対象がありますが、南天に低いため日本からは見えなかったり、観察できる時間が制限されてしまいます。

1星雲星団の観察

南に低い観察対象ですが、「オメガ星団」と「NGC5128銀河」は必見です。

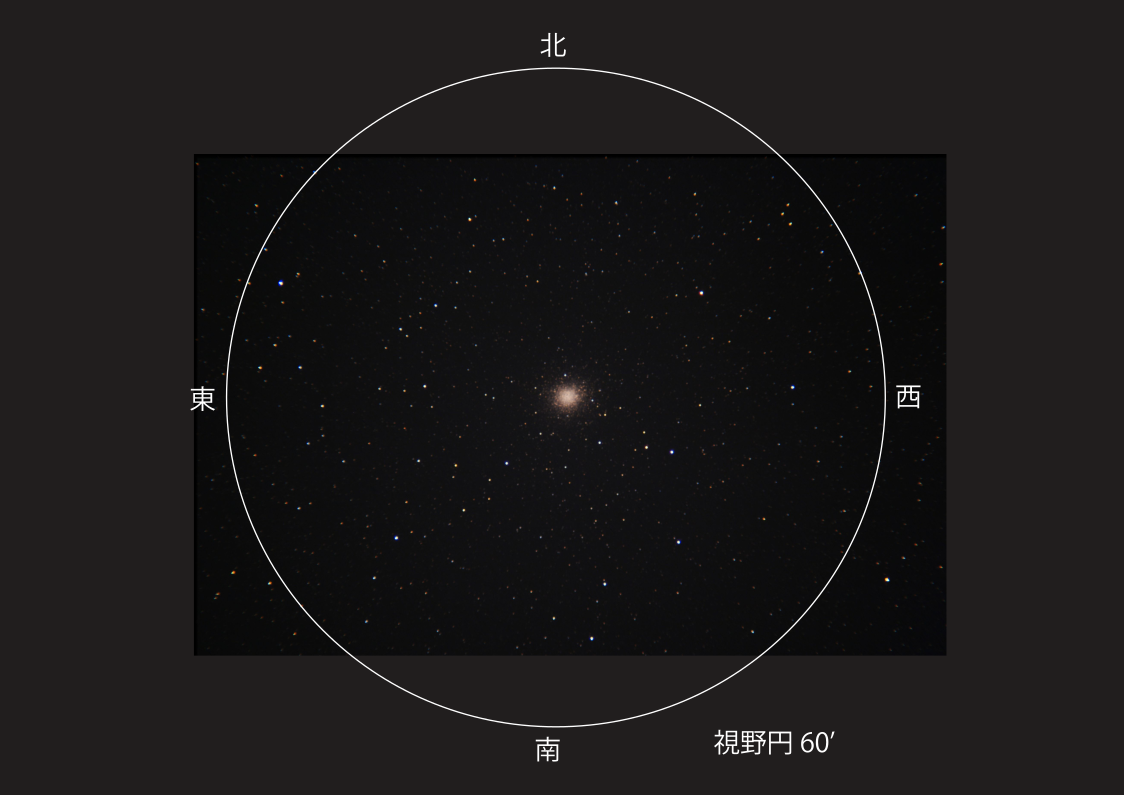

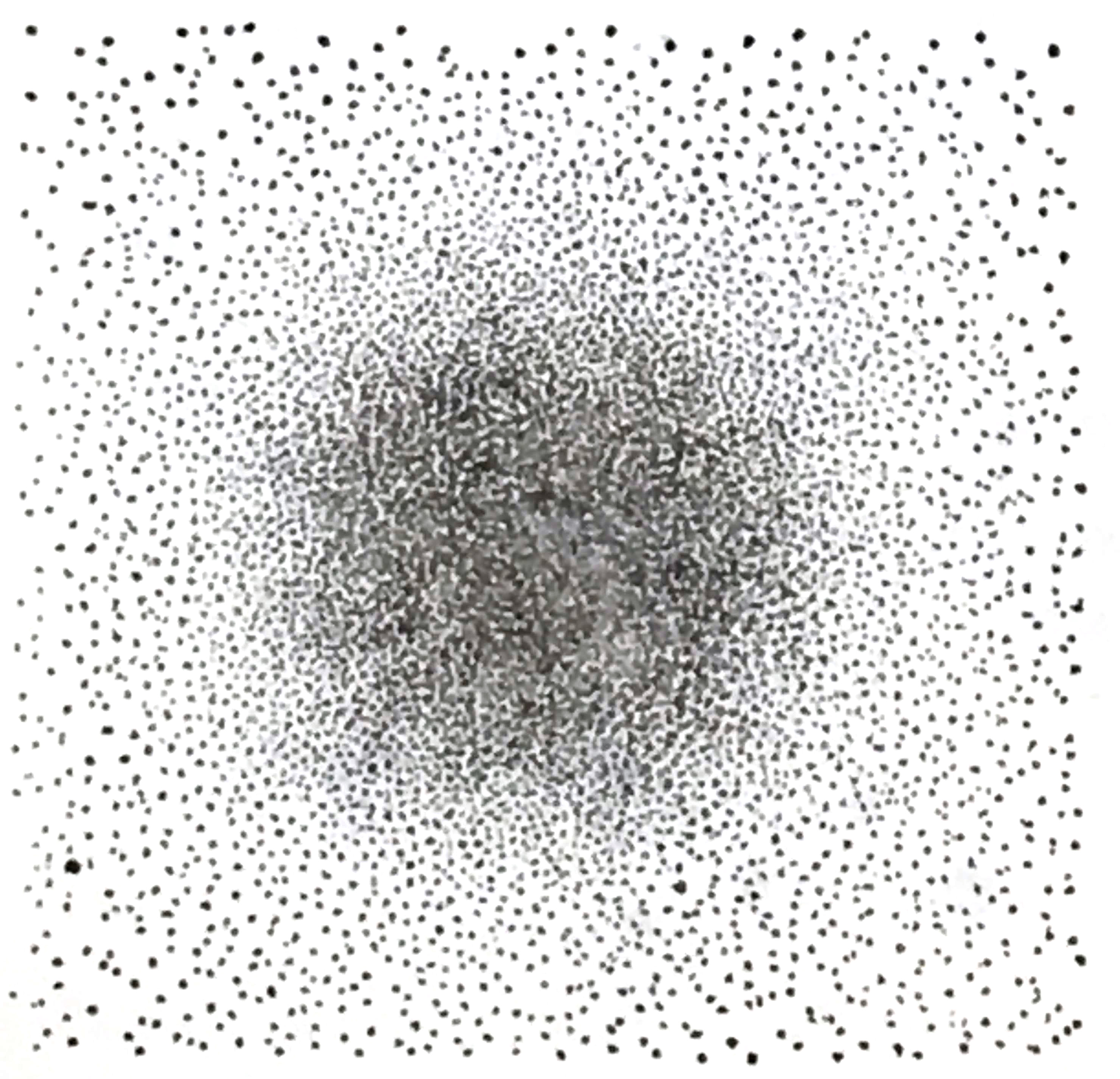

NGC5139球状星団オメガ星団(ω星団)

- 位置(分点2000.0)赤経13h26.8m,赤緯-47°29’ 視直径36.3’,等級3.5,集中度(高1-低12)8

全天で最大の球状星団です。地球から最も近距離にある球状星団でもあります。3.5等という肉眼で楽に見える明るさがありますが、南天に低いため、パリのメシエには観測できなかったらしくメシエ番号はありません。代わりに、ω(オメガ)というバイエル符号がついています。バイエル符号は、1603年に発行された星図「ウラノメトリア」に恒星に対してつけられた符号で、現在もそれが継承されています。

「ウラノメトリア」は、望遠鏡が発明される直前に発行された肉眼星図です。バイエルは、この星団を恒星と疑わずにωを付記したため、現在でも「オメガ星団」と呼称されています。南半球で見ると本当に肉眼で恒星のように見えるのです。

これが恒星ではなく星団であることを初めて確認したのは、エドモンド・ハレーで、1677年にハレーが南大西洋のセントヘレナ島に滞在した時でした。また、ジョン・ハーシェル(John Herschel 1792-1871 英)は、「天上でこの種の最も美しく最も大きなもので、星の数は無数。主に2つの光度は13等と15等である」と述べています。

日本で観察する場合、東京での高度は南中時でもわずか7°にしかならず、肉眼で見ることは難しいでしょう。双眼鏡では恒星ではないボーッとした斑点がすぐに分かり、望遠鏡では満月よりも大きな素晴らしい星団であることに見とれてしまいます。スピカの真南にありますので、スピカの南中時に探してみて下さい。

近年の研究では、この星団は一般的な球状星団ではなく、天の川銀河に吸収された系外銀河の中心部が残ったものではないかとの説もあります。

NGC5128銀河 ケンタウルスA

- 位置(分点2000.0)赤経13h25.5m,赤緯-43°01’ 視直径31.0’x 23.0’,等級6.7,型SO

NGC5128銀河は、全天で最もユニークな系外銀河のひとつと言ってもよい観察対象でしょう。系外銀河らしくないまん丸の形をしており、一見のっぺりとした星に分かれない球状星団のようです。この銀河は強力な電波源として知られており、電波源としての名称は「ケンタウルス座A」です。1960年オーストラリアの天文学者ジョン・ボルトンらにより、ケンタウルス座AがNGC5128の正体であることが突き止められました。

オメガ星団の4.5°北にありますから、オメガ星団を観察したら視野を少し北に向けてみましょう。南天に低くさすがに双眼鏡では困難ですが、口径6cm程から存在が分かるようになります。口径20cmでは中央を横切る太い暗黒帯の存在が分かります。

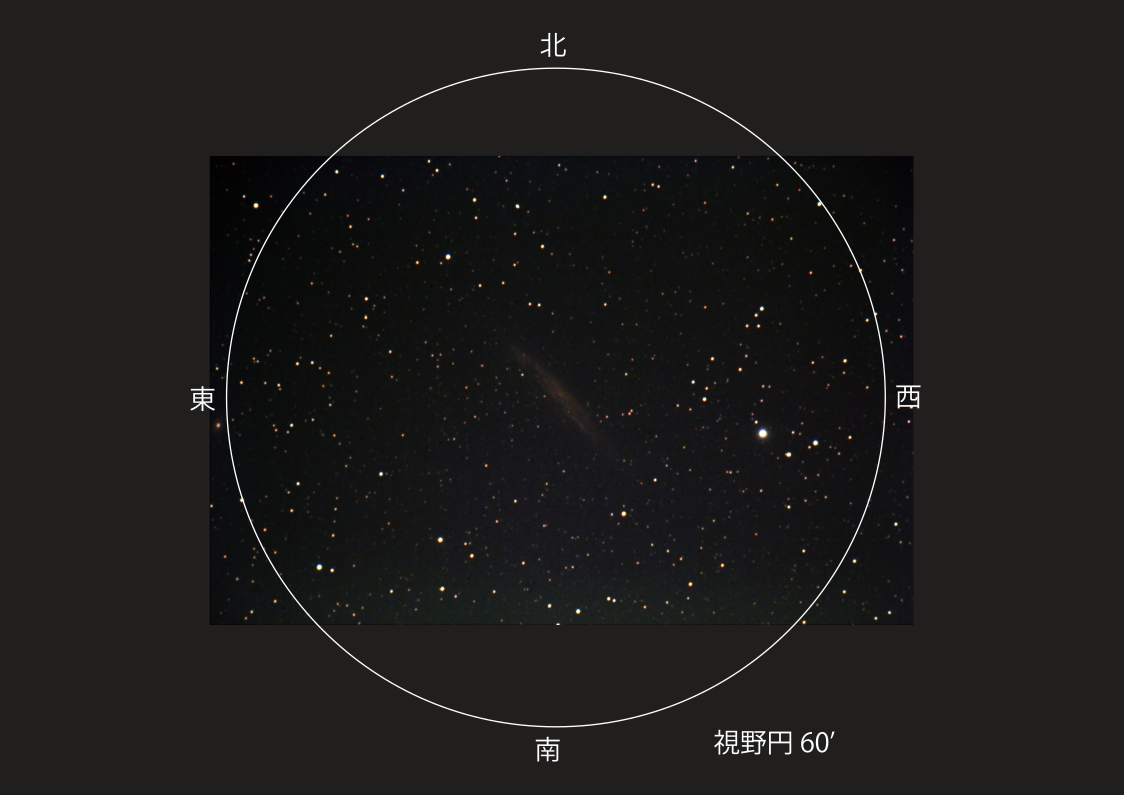

NGC4945銀河

- 位置(分点2000.0)赤経13h05.4m,赤緯-49°28’ 視直径23.0’x 5.9’,等級8.8,型SA

日本からはオメガ星団の南西約4°にあり、オメガ星団よりも南に低く観察が困難です。大型の系外銀河ですから、南半球に旅行した時などに観察にチャレンジしてみましょう。中心部の明るさに欠け全体にとりとめのなくのっぺりしています。写真にすると細長い楕円形状はM31を小さくしたようです。

IC2948散光星雲 愛称:こうもり星雲(Bat Nebula),走る鶏星雲(Running Chicken Nebula)

- 位置(分点2000.0)赤経11h37.3m,赤緯-63°11’ 長径75’×短径50’

- タイプHⅡ発光

NGC3766散開星団

- 位置(分点2000.0)赤経11h36.1m,赤緯-61°37’ 視直径12’,等級5.3,星数100

IC2714散開星団

- 位置(分点2000.0)赤経11h17.9m,赤緯-62°42’ 視直径12’,等級8.2,星数100

ケンタウルス座の西南端付近で、この星域は日本からは見られません。南半球(西オーストラリア・ワディファーム)から撮影したものです。左端の赤い散光星雲がIC2948で、こうもり星雲の愛称があります。画面上端の散開星団はNGC3766、画面の右側の散開星団はIC2714です。IC2714は、お隣のりゅうこつ座の領域に入ります。この付近は南天の天の川の中にあり、とても豪華な星域です。

2重星の観察

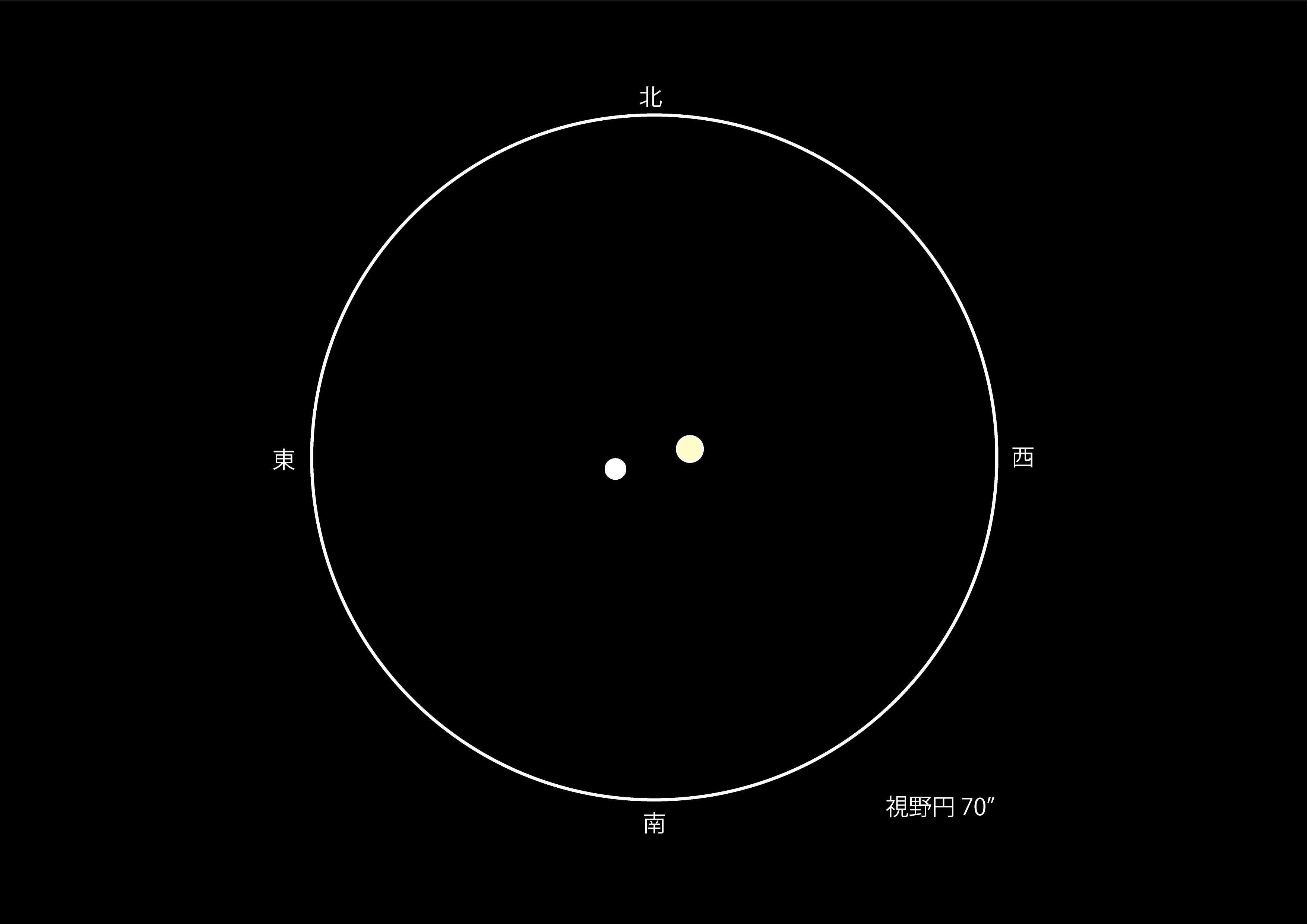

BrsO 5星(=HIP 56000)

- 位置(分点2000.0)赤経11h28.6m,赤緯-42°40’

- 主星5.1等,伴星7.4等,位置角170°,離角13.2”(2015年),スペクトルB9V

みごとな重星です。明るい黄白色と暗い黄色のペアです。

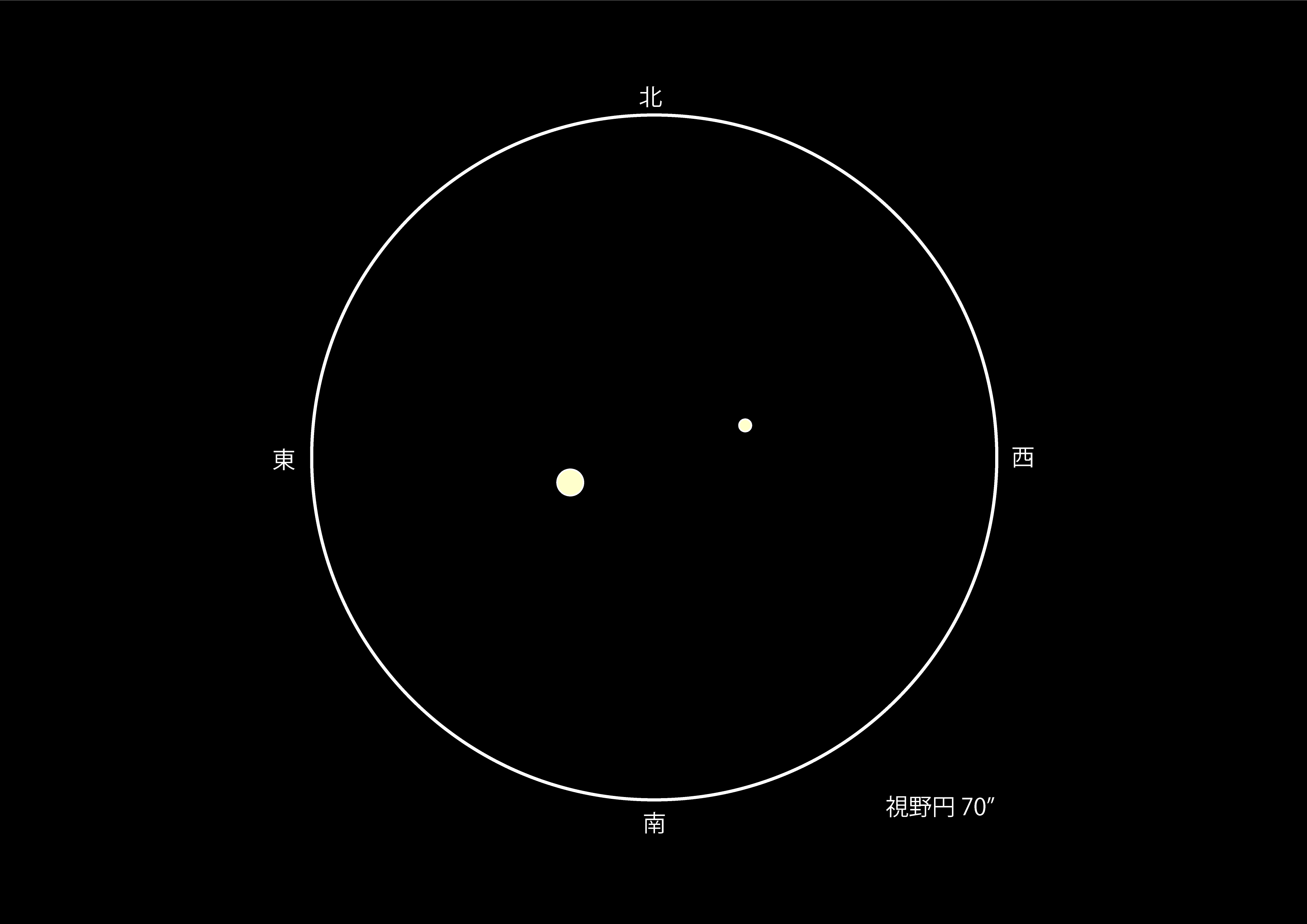

D星(=HIP 59654)

- 位置(分点2000.0)赤経12h14.0m,赤緯-45°43’

- 主星5.8等,伴星7.0等,位置角243°,離角2.7”(2008年),スペクトルK3III

美しく引き締まったペアで、オレンジの主星と白の伴星の組み合わせです。

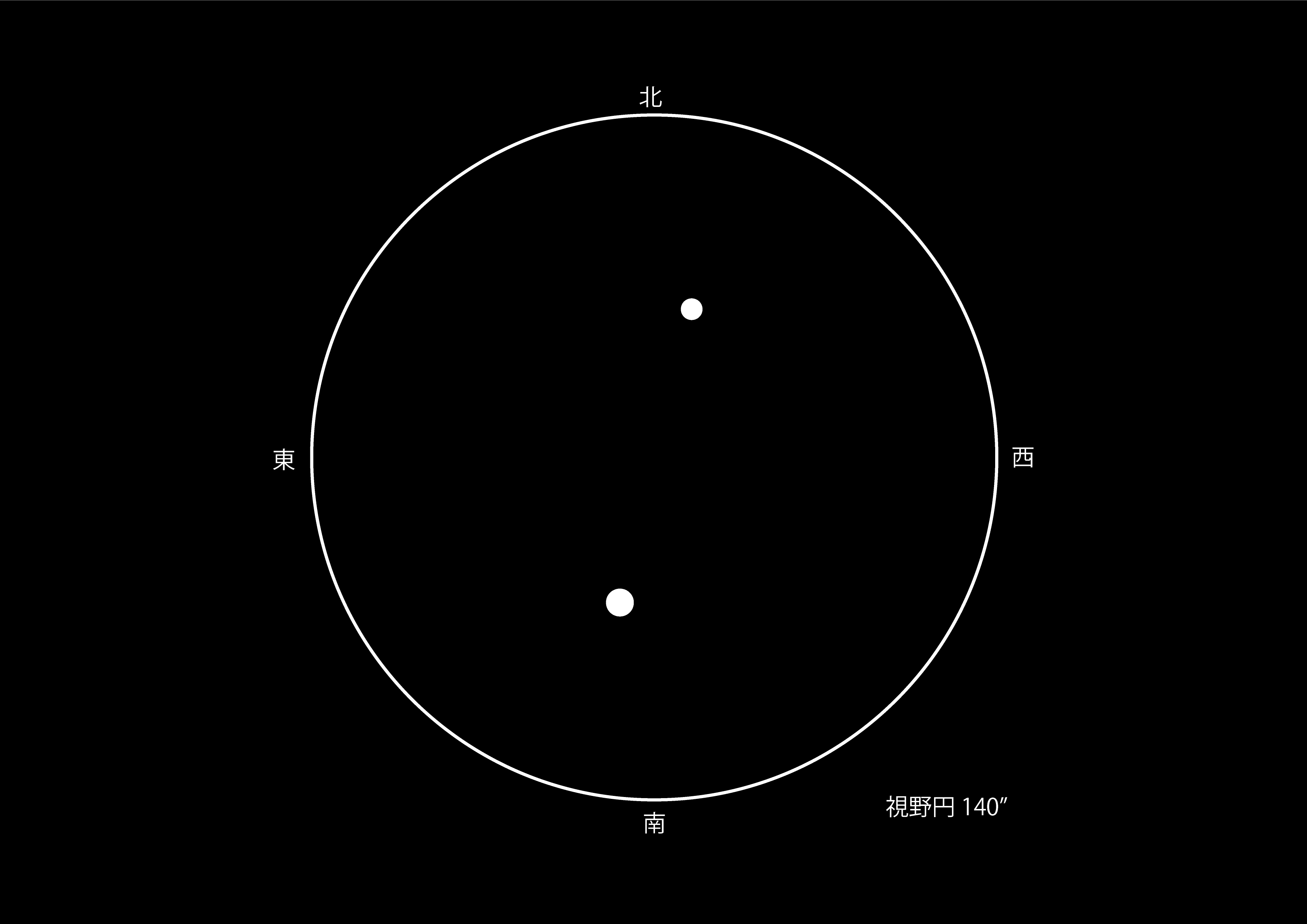

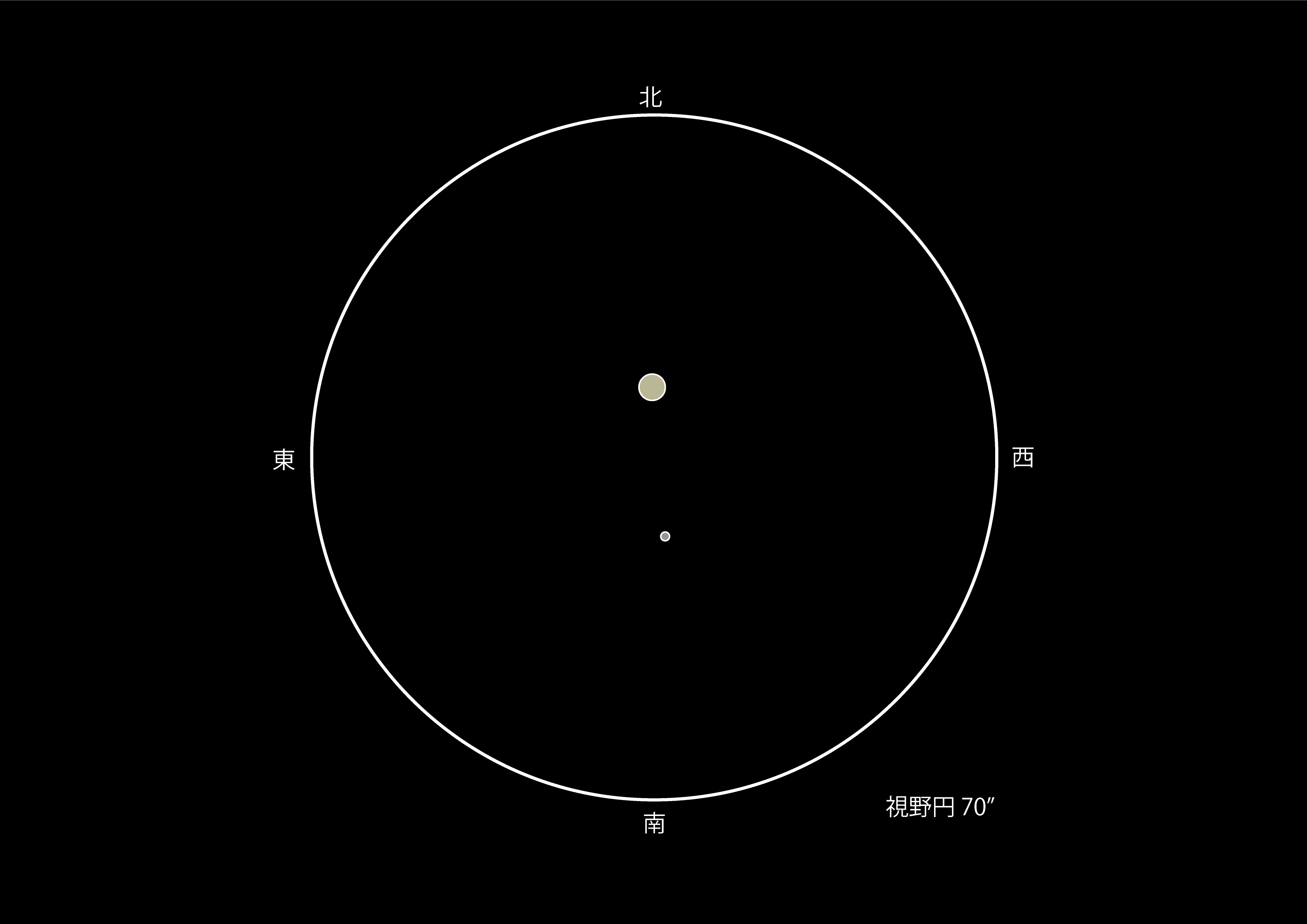

J星(=HIP 65271)

- 位置(分点2000.0)赤経13h22.6m,赤緯-60°59’

- 主星AB 4.5等,伴星C 6.2等,位置角346°,離角60.4”(2016年),スペクトルB2.5V

楽に分離する間隔の広いペアです。主星、伴星とも白色です。

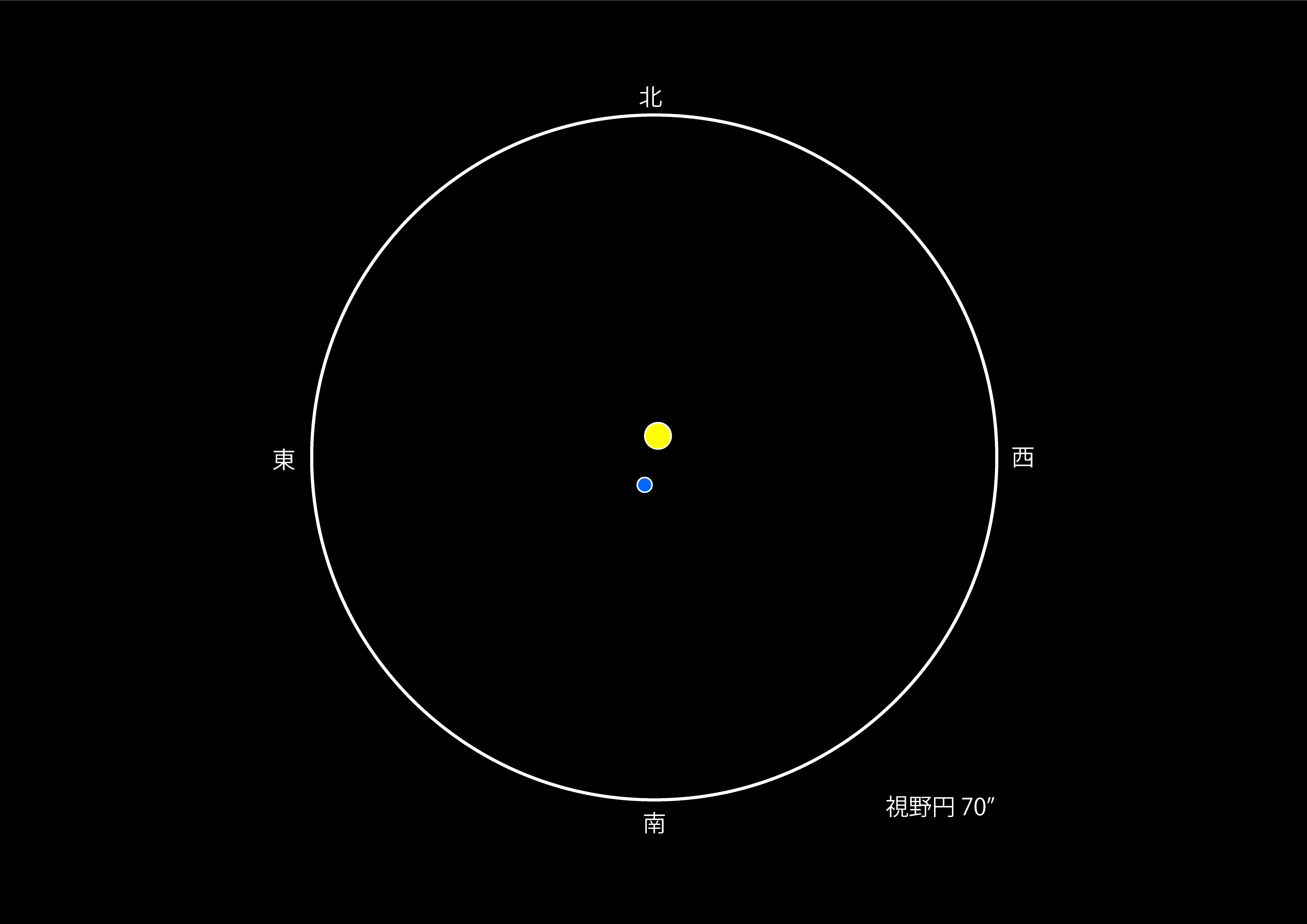

Q星(=HIP 66821)

- 位置(分点2000.0)赤経13h41.7m,赤緯-54°34’

- 主星5.2等,伴星6.5等,位置角163°,離角5.6”(2016年),スペクトルB8V

可愛らしく接近したペアです。黄色の主星と青の伴星です。

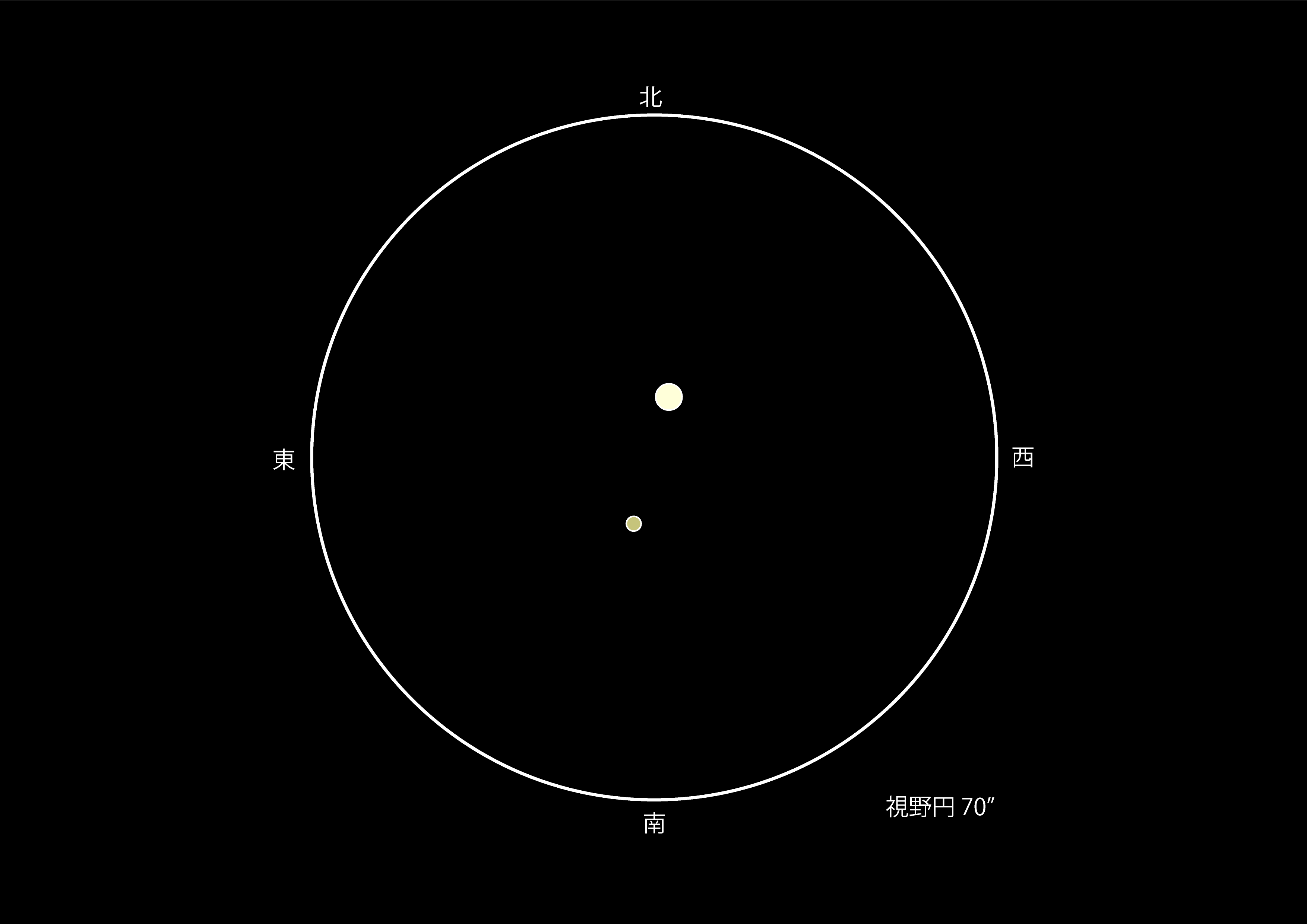

3番星

- 位置(分点2000.0)赤経13h51.8m,赤緯-33°00’

- 主星4.5等,伴星6.0等,位置角105°,離角7.8”(2015年),スペクトルB5III B8V

明るく観察しやすい重星です。主星は黄白色で、伴星は白いペアです。

N星(=HIP 67703)

- 位置(分点2000.0)赤経13h52.1m,赤緯-52°49’

- 主星5.2等,伴星7.5等,位置角289°,離角18.5”(2016年),スペクトルB8V

小口径で観察しやすい素晴らしい重星です。主星,伴星とも黄白色のペアです。

4番星

- 位置(分点2000.0)赤経13h53.2m,赤緯-31°56’

- 主星4.7等,伴星8.5等,位置角185°,離角14.8”(2016年),スペクトルB4IV

黄味がかったシルバーの主星とグレーの伴星の魅力的なペアです。

Δ159星(=HIP 70264)

- 位置(分点2000.0)赤経14h22.6m,赤緯-58°28’

- 主星5.0等,伴星7.6等,位置角157°,離角9.1”(2016年),スペクトルG8III+F5V

明るい黄色の主星とくすんだ黄色の伴星のペアです。視野にはいくつかの暗い重星も見られます。

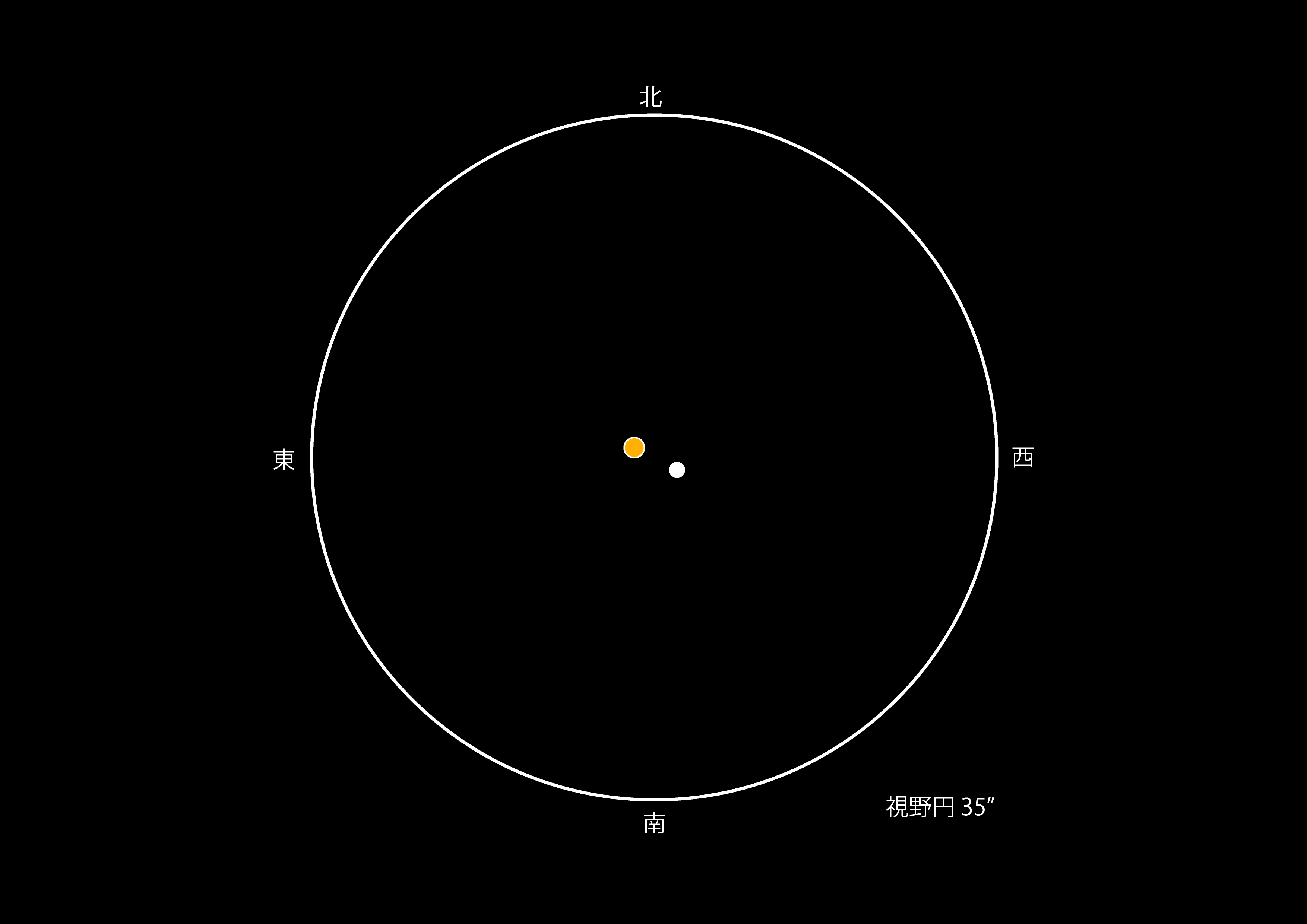

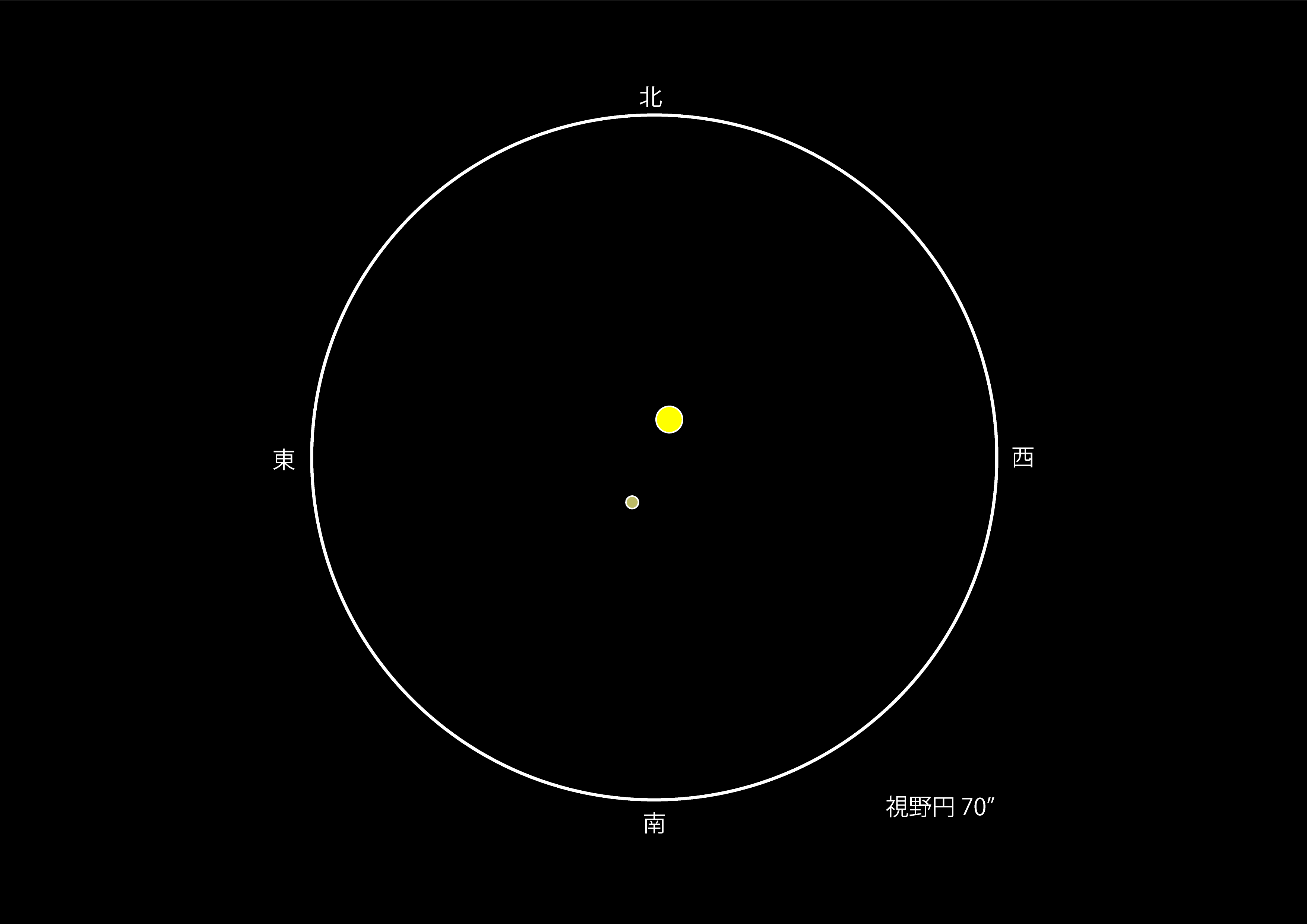

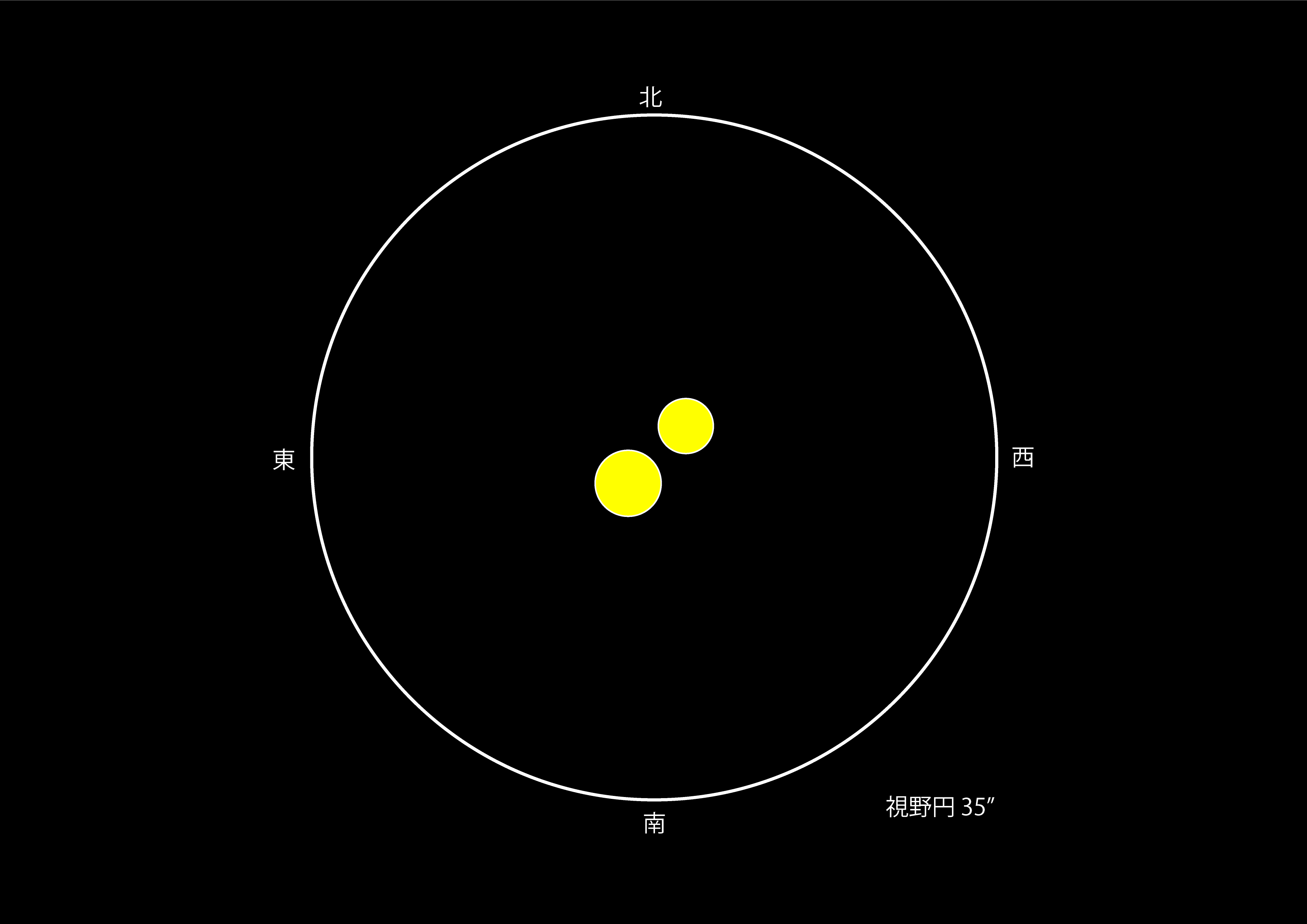

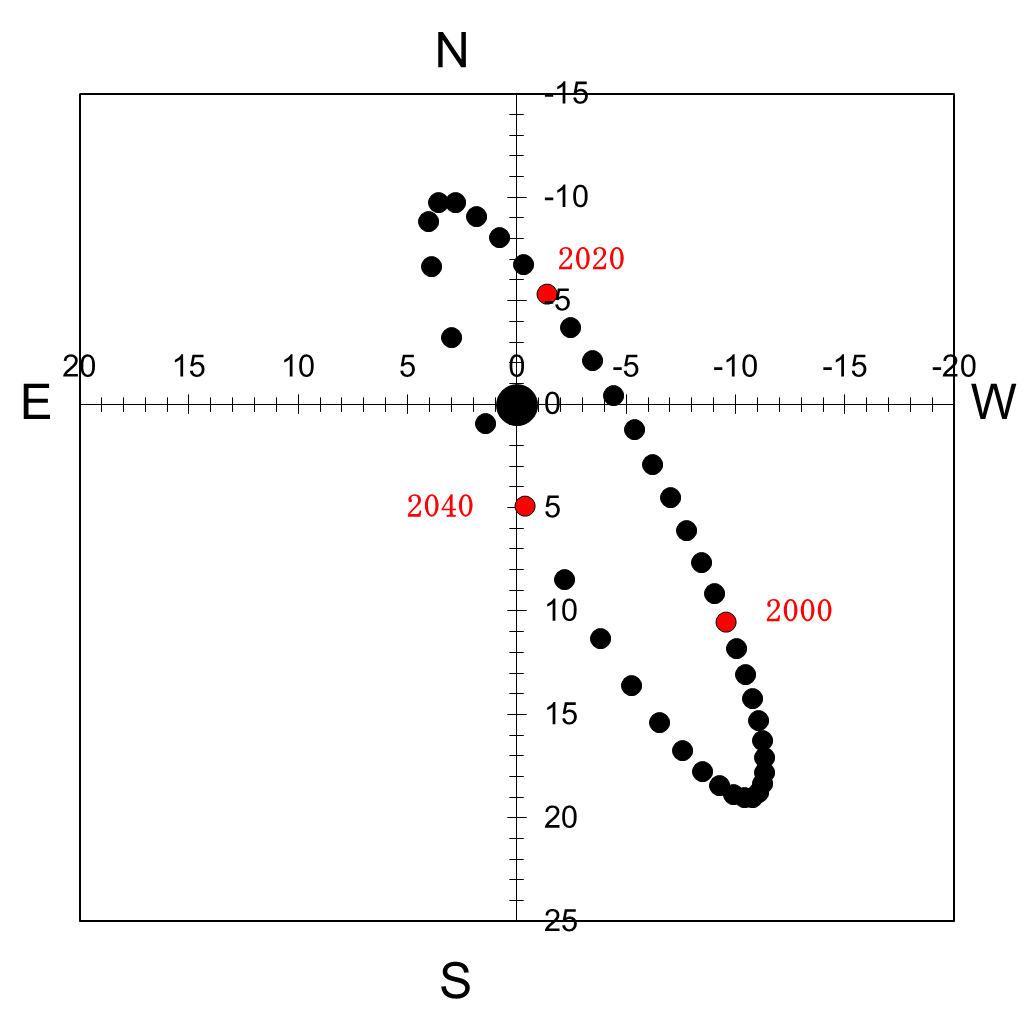

α星 リギル・ケンタウルス

- 位置(分点2000.0)赤経14h39.6m,赤緯-60°50’

- 主星-0.0等,伴星1.3等,位置角344°,離角5.3”(2019年),スペクトルG2V K1V

みごとな重星です。光度差、離角はふたご座のカストルによく似ています。主星、伴星とも黄色です。この重星は79.9年周期で公転する連星系です。現在は離角を広めつつありますが、2030年に離角10.4”まで広げた後は再び接近し始めます。