石破総理大臣が辞任の意向を表明した際、その背景の一つとして「日米関税交渉の区切り」が挙げられました。首相は会見で米国との交渉について「道筋をつけた」と述べ、辞任表明のタイミングと重ね合わせています。

今回の交渉では、当初トランプ政権が掲げていた「一律10%のベースライン関税+24%の相互関税」が焦点でした。しかし最終的には「15%」で合意し、当初想定された最大34%よりも低い水準にとどまりました。

それでも、「日本経済は大丈夫なのか」「家計にどんな影響が出るのか」と不安を抱いた人も少なくないでしょう。関税が高く設定されれば、日本からの輸出品の価格は上昇し、国内産業の停滞につながりかねません。

そもそも「二国間の貿易赤字は本当に悪いことなのか?」

「トランプ政権の保護貿易路線とは具体的にどういう意味なのか?」

「アメリカ以外との貿易で、日本はどんな戦略を取っているのか?」

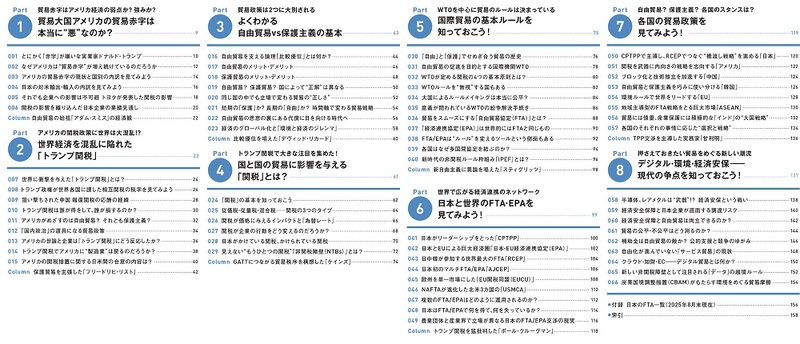

次々と疑問が浮かびます。本記事では、9月30日発売の『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』をもとに、複雑なニュースの背景を理解するためのポイントを探っていきます。

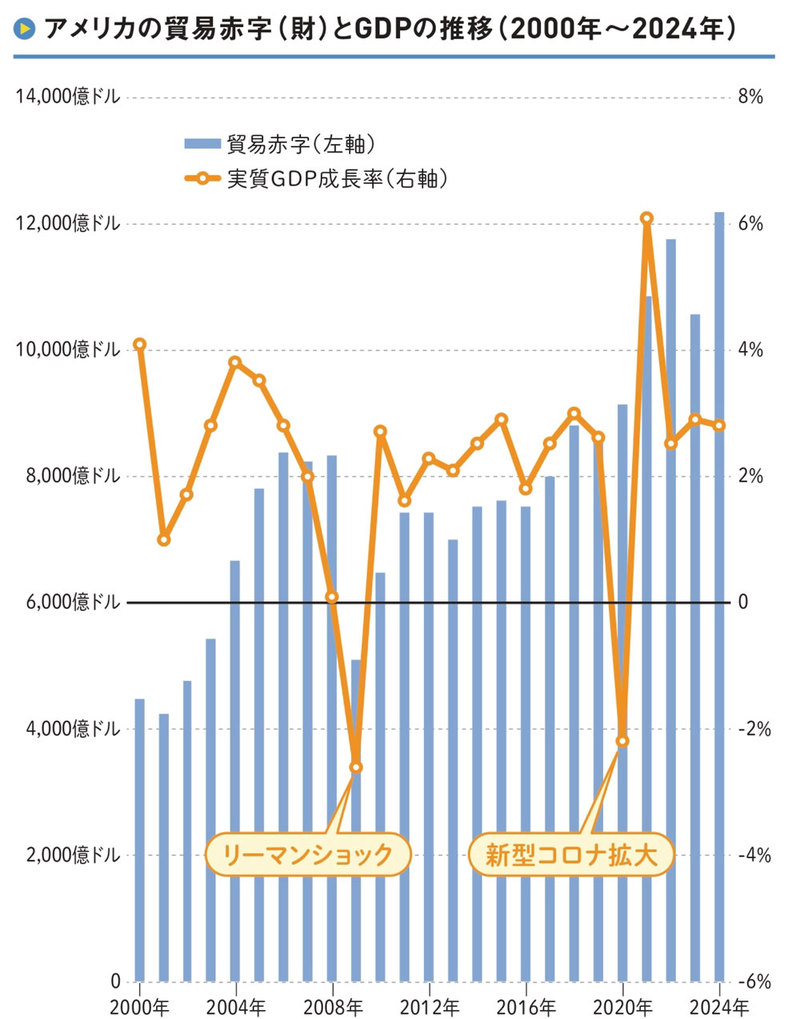

貿易赤字は“悪”なのか?

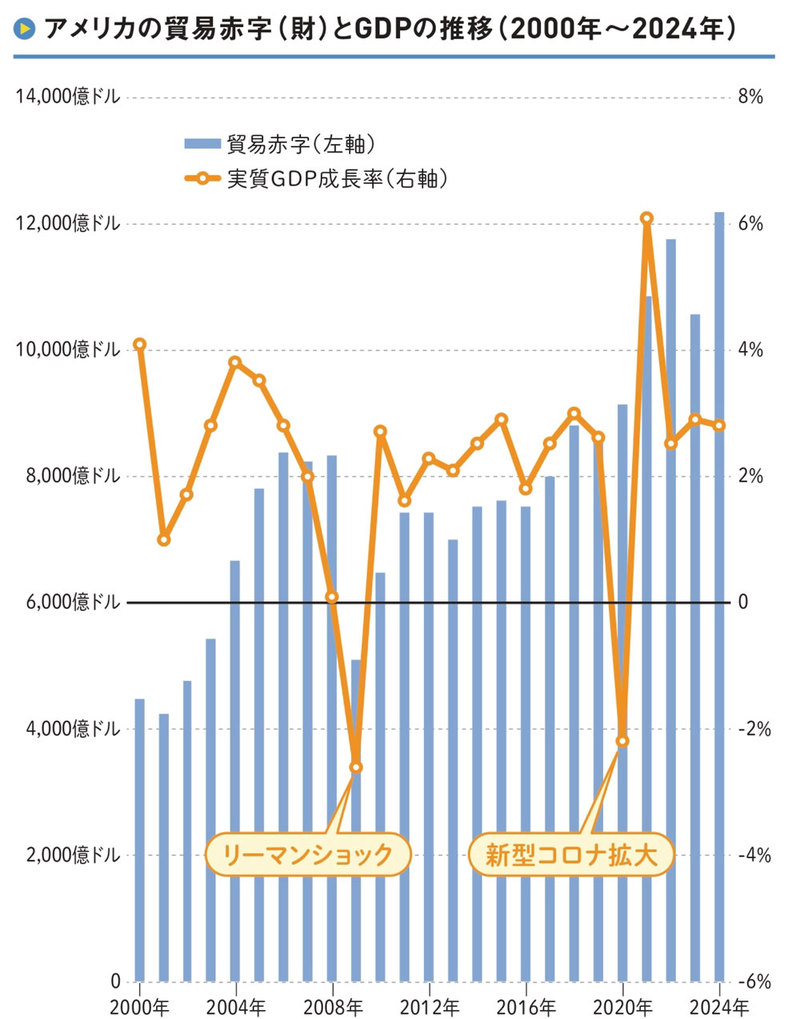

トランプ大統領が繰り返し問題視したのが「対日貿易赤字」です。しかし、経済学的に見れば貿易赤字は必ずしも“悪”とは言えません。実際アメリカは長年にわたり貿易赤字を抱えていますが経済成長を続けています。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.11より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.11より)

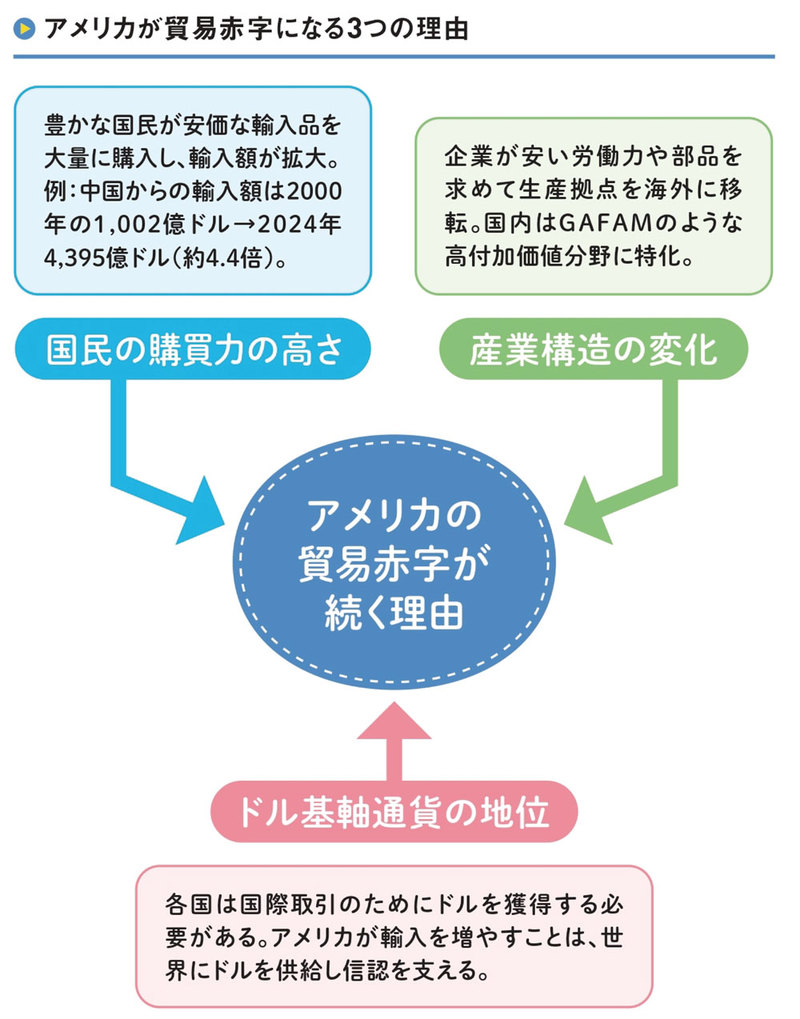

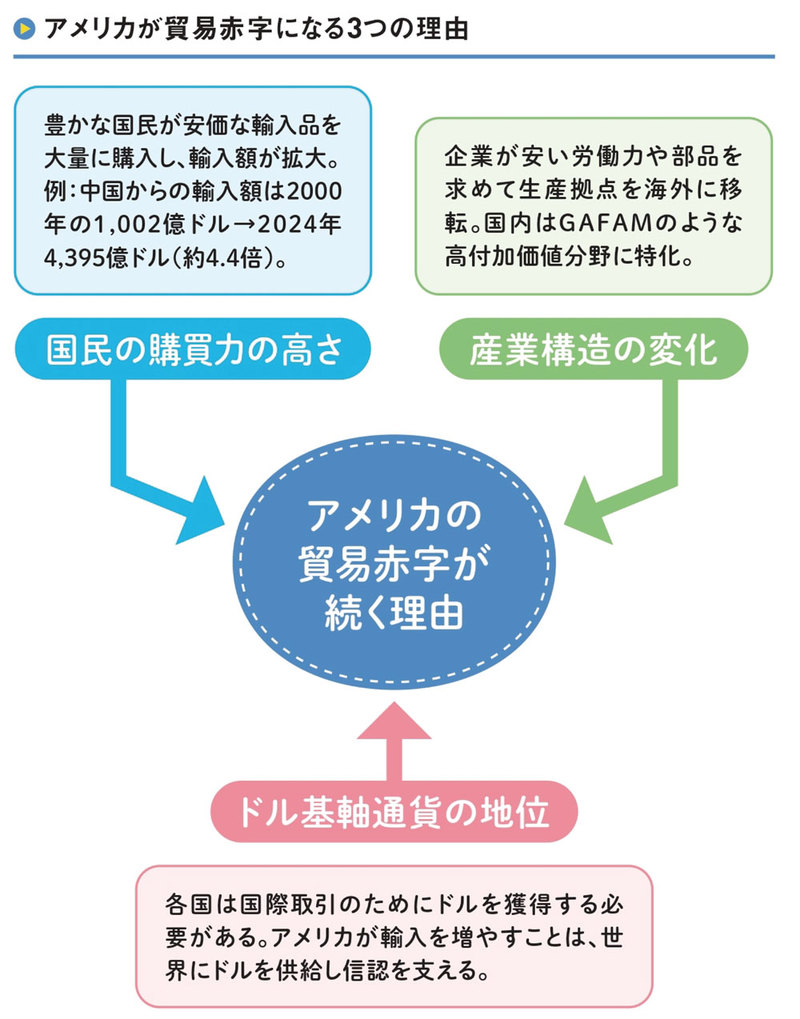

そもそも貿易赤字となっている要因は、主に次の三つの理由によります。

第一に、国民の購買力の高さです。豊かさに裏打ちされた消費が世界中からモノやサービスを引き寄せ、輸入超過を生み出していますが、同時に市場の厚みを示す証でもあります。

第二に、高付加価値分野への特化です。GAFAMを代表とするIT・プラットフォーム産業や知的財産分野に強みを持つことで、製造業の赤字を補い、国全体の競争力を維持しています。

第三に、ドルが基軸通貨であることです。ドル建て国債の発行を通じて海外から資金を呼び込み、赤字を持続可能なものにする仕組みが働いています。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.13より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.13より)

このように、アメリカの貿易赤字は必ずしも単純な“失敗”ではなく、豊かさや構造的な強みの裏返しでもあります。

では、なぜ赤字問題がこれほど政治的な対立を呼ぶのでしょうか。

その背景にあるのが、国際経済を揺さぶり続けてきた「自由貿易」と「保護主義」という二つの軸です。

自由貿易と保護主義――二つの軸で世界を理解する

国際経済のニュースは複雑で、ときに断片的に映ります。しかし、その根底には「自由に取引を広げるのか」「国内産業を守るのか」という二つの力のせめぎ合いがあります。この観点に立ち返ることで、世界の動きを整理して理解できます。

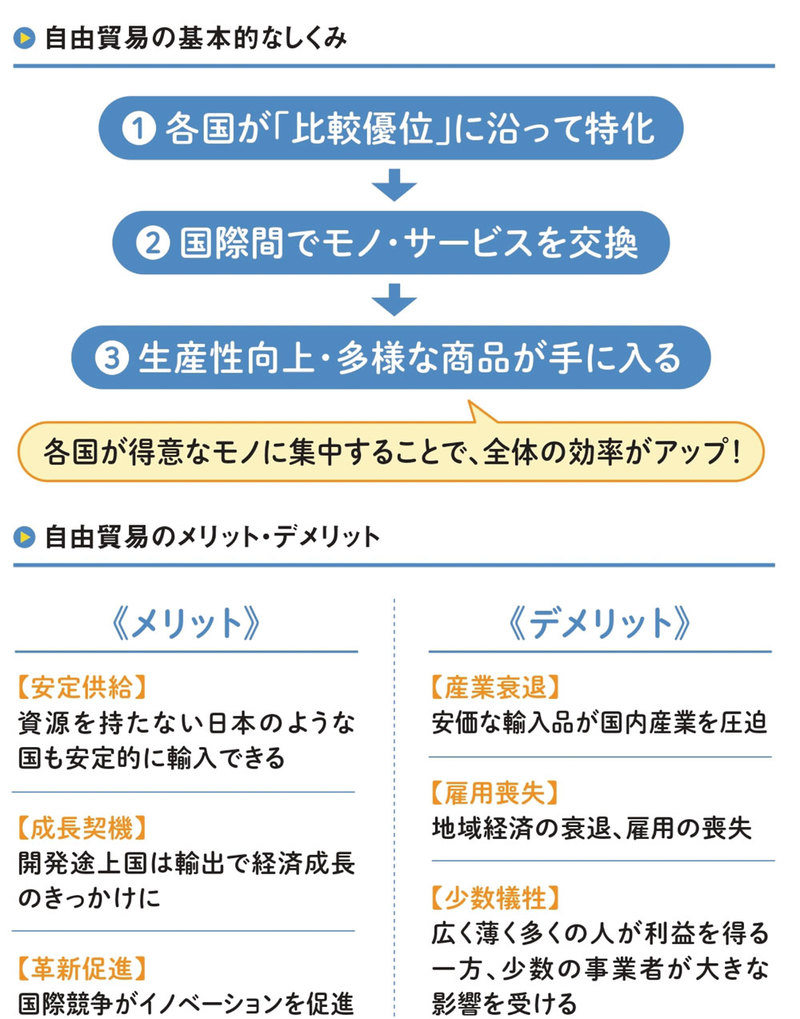

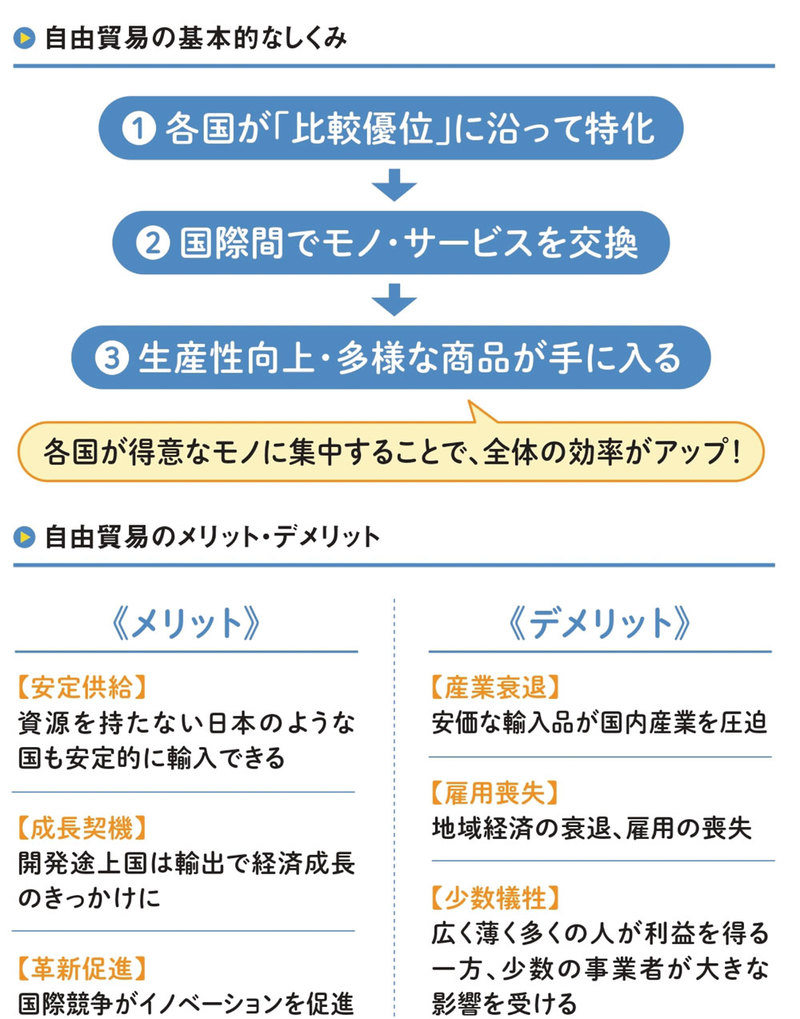

自由貿易

自由貿易は、市場原理に委ねて国際的な分業を進め、全体の効率を高める考え方です。その根拠となるのがリカードが示した「比較優位」の理論です。各国が相対的に得意な分野に特化し、不得意な分野は輸入に頼ることで、世界全体の富が最大化されるとされます。

WTOやFTA、EPAといった多国間協定はこの理論の延長線上にあります。消費者にとっては多様な製品を安価に入手でき、企業にとっては国際競争の舞台が広がります。ただし、競争力の弱い産業が打撃を受けるリスクも常に存在します。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.47より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.47より)

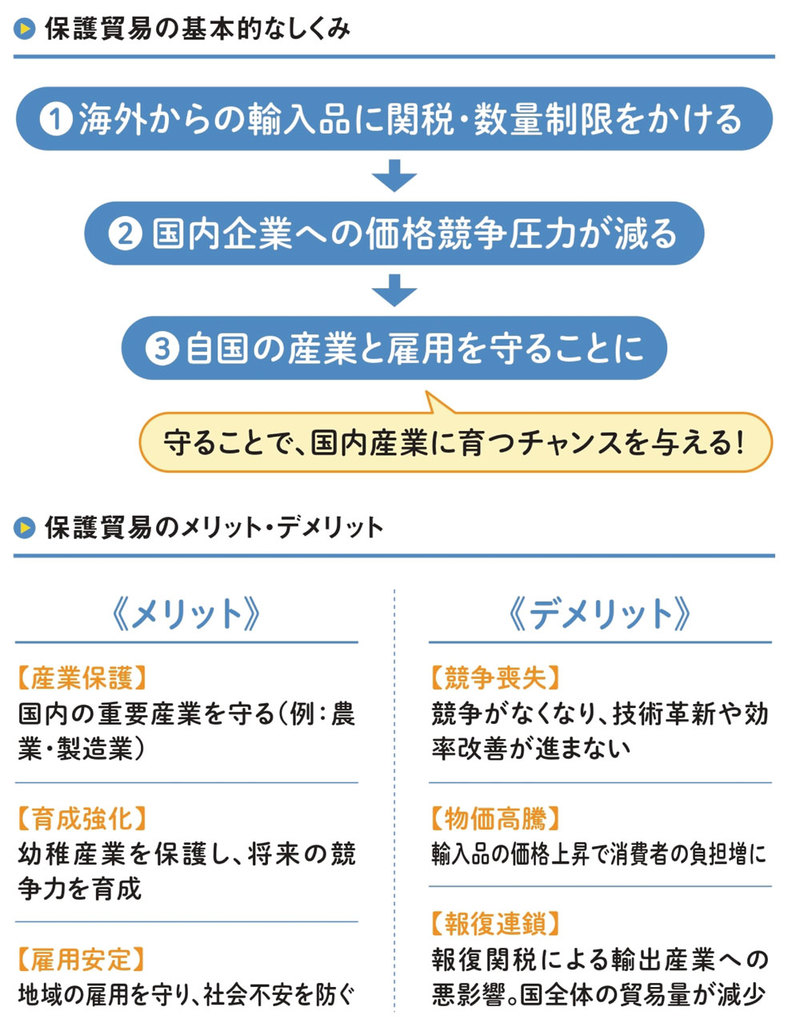

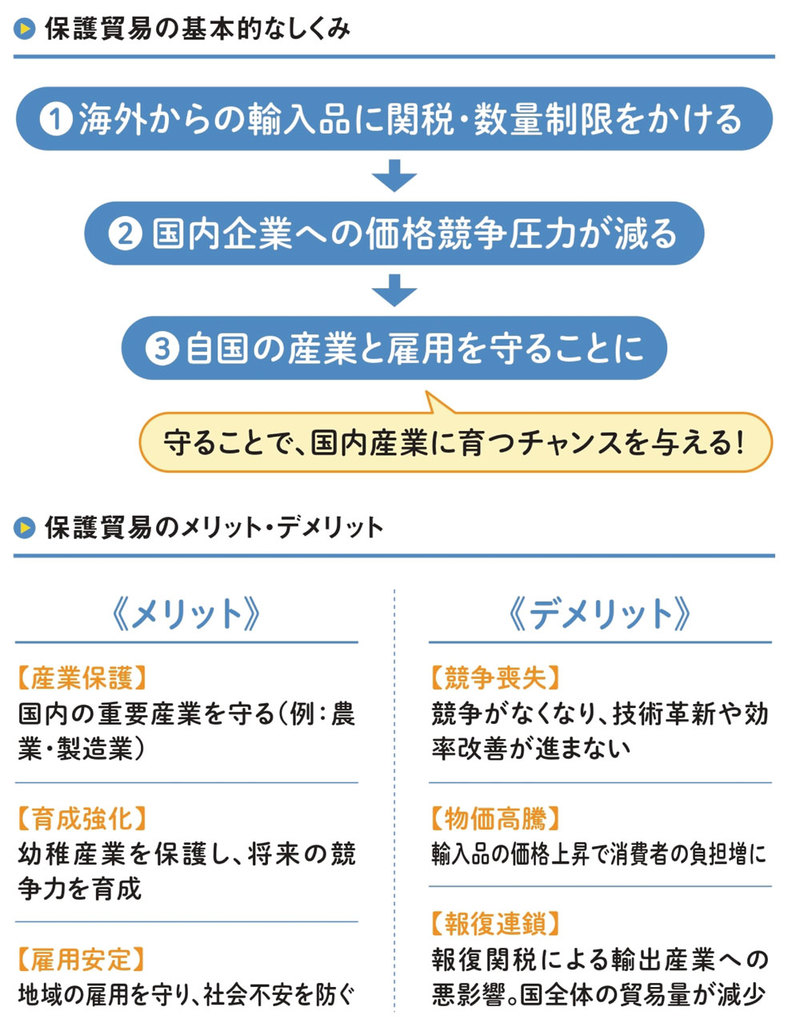

保護主義

保護主義は、関税や規制を通じて国内産業や雇用を守ろうとする考え方です。第一にエネルギーや食料など安全保障に直結する重要な産業を保護すること。第二に、幼稚産業を育成し将来的な競争力をつけること。第三に、輸入急増による産業崩壊や失業を防ぎ、雇用を安定させる役割があります。

ただし過度に依存すれば、国際摩擦や物価上昇、報復関税といった副作用を招きかねません。自由貿易と同様、利点とリスクを天秤にかけ、状況ごとに最適なバランスを取る判断が求められます。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.49より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.49より)

自由貿易と保護主義は、現代ではどちらか一方に単純化できません。両者の合理性を踏まえ、国際情勢や国内事情に応じて政策判断が求められます。

そして、このせめぎ合いの延長線上に登場したのが――「トランプ関税」でした。

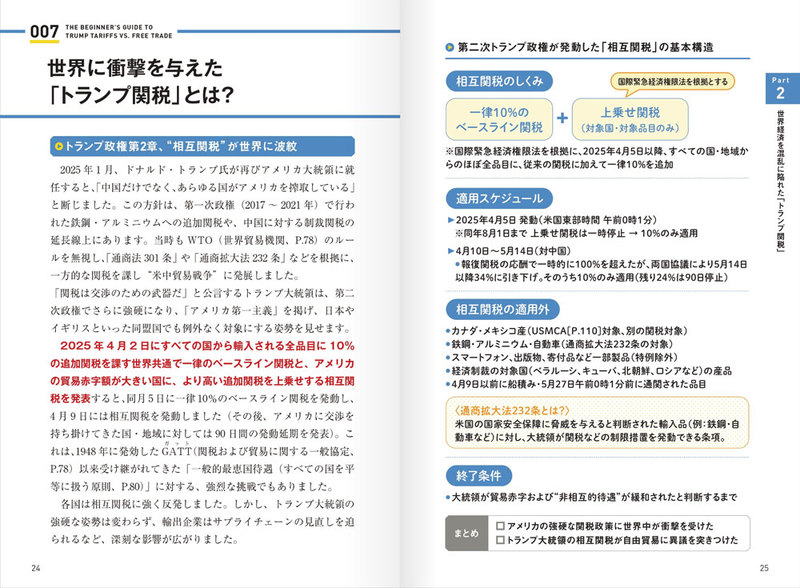

世界を揺るがした「トランプ関税」

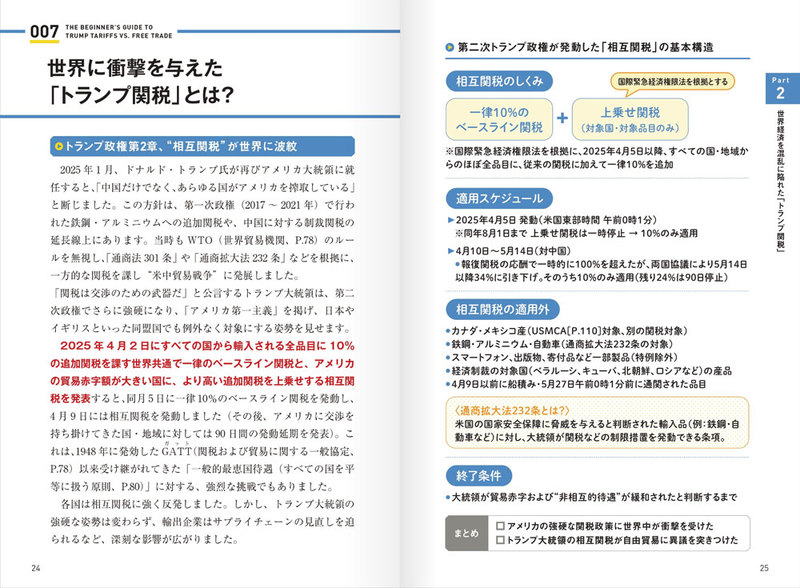

2025年4月、トランプ大統領は「全世界の輸入品に一律10%のベースライン関税を課し、さらに対米赤字国に最大24%の相互関税を課す」と発表しました。これはGATT※以来の国際貿易秩序を支えてきた最恵国待遇(MFN)の原則と整合せず、国際秩序に大きな衝撃を与えました。

日本も例外ではなく、当初は最大34%の関税が課される可能性に直面しましたが、最終的に交渉の末「15%」で合意しました。それでも輸出企業の打撃は深刻です。

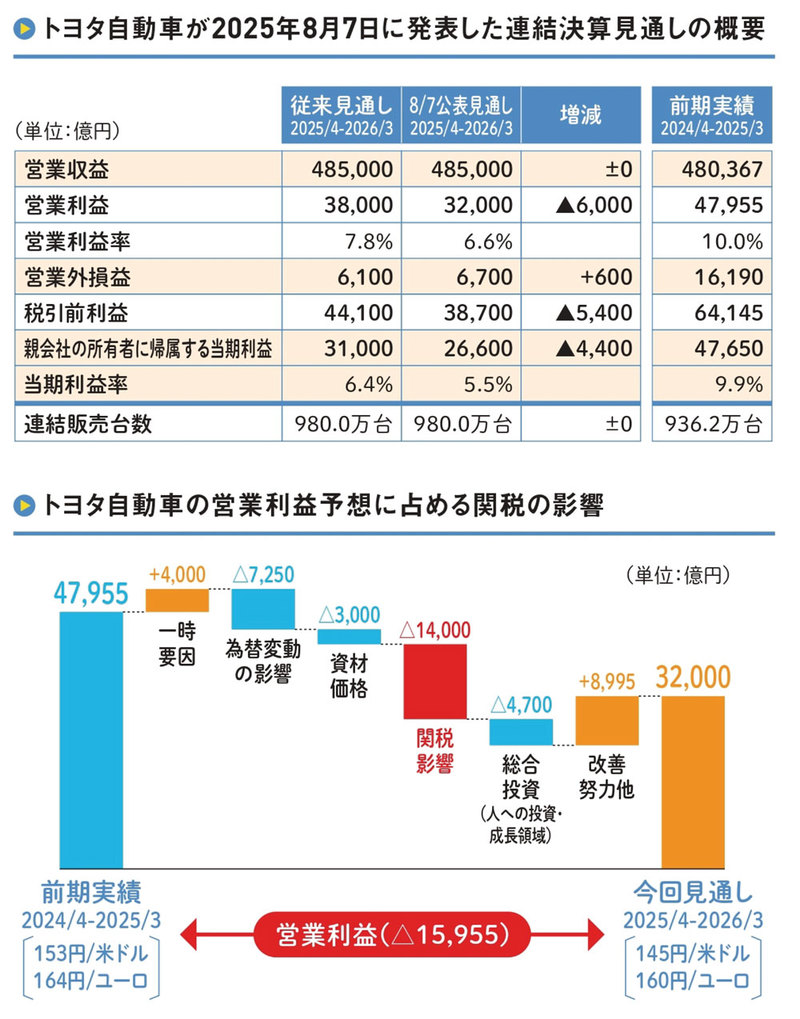

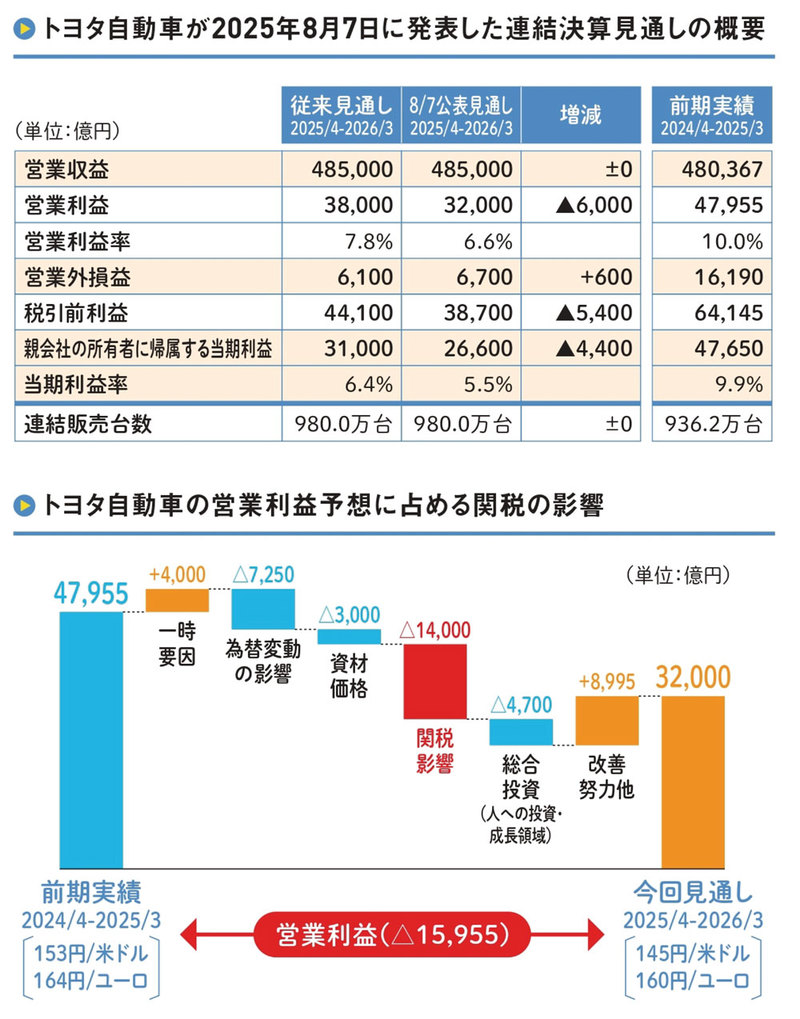

トヨタ自動車は関税による負担を約1.4兆円の営業利益減と試算し、業績予想を大幅に下方修正しました。

関税は「消費者の生活コストを押し上げる」か「企業の利益を削る」かのどちらかに跳ね返ります。結果として、自国も相手国も損失を被る可能性が高いのです。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.19より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.19より)

さらに、対中関税ではEV電池や半導体といった戦略物資が標的となり、中国も報復措置を発動するなど米中対立は「第2ラウンド」に突入しました。今日関税は単なる産業保護の道具ではなく、地政学的な経済安全保障の武器へと変質しつつあるのです。

EUは「多国間ルールの根幹を損なう」と批判し、カナダや韓国も報復を検討するなど、国際的な「関税合戦」の連鎖が懸念されています。トランプ関税は、自由と保護の対立を超えて、国際秩序そのものを揺るがす象徴となりました。

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.24,25より)

(『60分でわかる!トランプ関税と自由貿易』P.24,25より)

※:関税および貿易に関する一般協定

国際貿易の基礎から最新動向まで

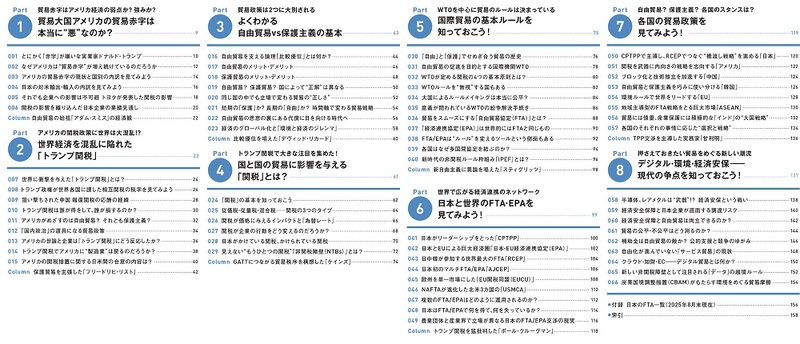

『60分でわかる! トランプ関税と自由貿易』は、ここまで紹介した

- 貿易赤字の本質

- 自由貿易と保護主義の構造

- トランプ関税の詳細

に加えて、関税の仕組みそのものやWTOルール、日本と世界のFTA/EPA戦略、各国の貿易政策、さらにデジタル・環境・経済安全保障といった現代の新しい争点まで要点を絞ってわかりやすく解説しています。

「トランプ関税」を入り口にしつつ、国際貿易の最新動向を総合的に理解できます。

まとめ――ニュースの“行間”を読む力を

トランプ関税は単なる経済政策ではなく、国際秩序の根幹を揺るがす挑戦でした。その背景には、アメリカの構造的な貿易赤字と「自由か保護か」という根源的な対立があります。

本書は、複雑な状況を「60分」で整理できるようコンパクトにまとめ、ニュースの断片を結びつけながらその背景まで掘り下げて解説しています。

国際経済の“行間”を読み解きたい人、日本経済や自分の生活への影響を見通したい人にとって最適の一冊です。

「何となく理解しているつもり…」――そう感じたあなたこそ、本書を手に取ってみてください。

さらに深めたい人へのおすすめ書籍

『60分でわかる!』シリーズには、本書の理解を補完するテーマも揃っています。

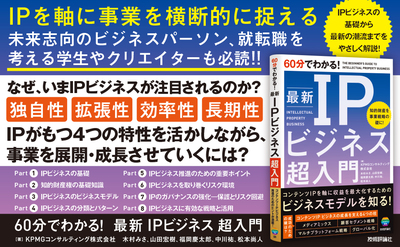

- 『60分でわかる!最新IPビジネス 超入門』

ポケモンやサンリオなど、日本発のIPは世界市場を席巻しています。本書は、著作権を中心としたIPの基礎から、最新のビジネスモデルやガバナンスまでを解説。モノの貿易赤字を補う「知財・コンテンツ」という高付加価値分野の仕組みを理解でき、『トランプ関税と自由貿易』で語られる“赤字の裏にある構造的強み”を補強する一冊です。

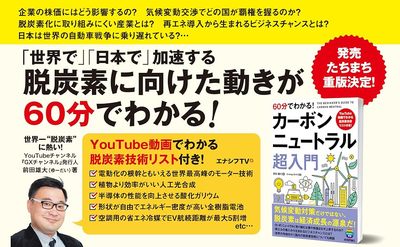

- 『60分でわかる!カーボンニュートラル 超入門』

環境規制や脱炭素政策が国際貿易にどう影響するか、産業・政策両面から動向を把握したい人におすすめです。輸送、製造、エネルギーなど環境制約が関税や競争にどう響くかを理解できます。

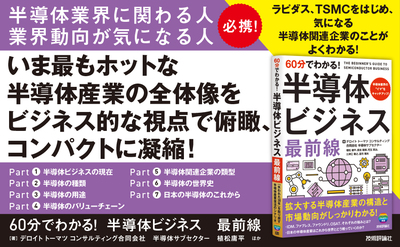

- 『60分でわかる!半導体ビジネス 最前線』

AIや電気自動車の普及で需要が急増し、「21世紀の石油」とも呼ばれる半導体。本書では複雑な製造プロセスから国際競争の構図、日本の政策動向まで俯瞰できます。貿易摩擦や経済安全保障の文脈で最も影響を受ける産業でもあり、国際経済の理解を具体的に補強する一冊です。

周辺知識を補強し、日々のニュースをより解像度高く!