戦略とは「やらないことを決めること」

「戦略とは何か?」と聞かれたら、あなたはどのように答えるでしょうか。ビジネスにおいて戦略はとても重要なことでありながら、その意味を端的に説明できる人は多くありません。「目的を達成する計画」という答える人もいますが、それではどのような方法も目的さえ達成すれば戦略であると言えてしまいます。戦略が何であるかが定義できなければ、戦略が不要な状況を考えてみましょう。戦略が無くても勝てる状況とは、相手に対して圧倒的なアドバンテージがある状態です。結論を言うと、戦略とは「目的を達成するための最適な資源の分配方法」であり、資金や人材などの有限な“資源"をどこに集中させるか、ということになります。

日本では地上波テレビの影響力が強く、デジタルの分野で十分な競争環境が育まれませんでした。そのため、大半の企業が戦略的なデジタルマーケティングを重要視せず、消極的なスタンスを取り続けています。しかし、消費者はソーシャルメディアやモバイルなどのデジタルシフトを受け入れ、企業とのギャップが広がっています。デジタルメディアの接触時間が長いユーザー層に対するテレビCMの効果に、限界を感じているマーケターも多いはずです。

欧米に比べ、日本ではグローバルとローカルの様々なプラットフォームが混在し、消費者とのタッチポイントが広く分散しています。特性の異なるいくつものデジタルメディアを組み合わせ、投資対利益を得るためには、マスメディアよりもはるかに戦略的な投資が求められます。

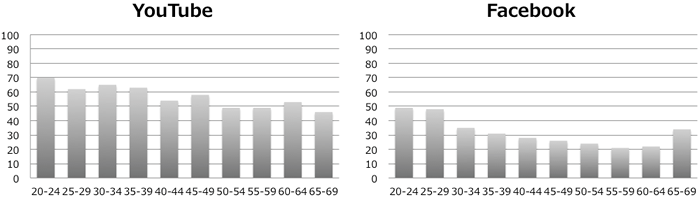

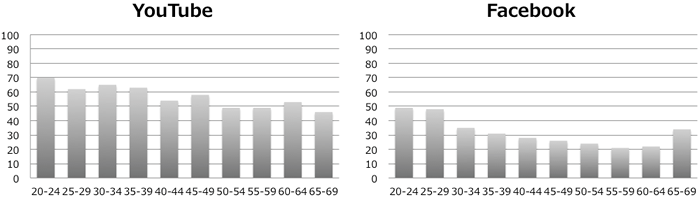

トレンドが次々と入れ替わるデジタルの分野では、新しいものに効果があるかも考えずに飛びついてしまう「Shiny Object Syndrome」(シャイニー・オブジェクト・シンドローム)に陥っているマーケターや経営者も少なくありません。例えば、私たちの調査ではInstagramは25~29才の女性には30%以上の利用率がありますが、他の世代では10%台や一桁しかありません。40代以上の主婦層をターゲットとするブランドにとっては投資を回収するだけのリーチが期待できず、戦略的な投資先であるとは言えないでしょう。

日本では多くの企業がいまだに売上目標などのビジネスゴールに対するデジタルマーケティングの効果を測定できていません。本来は「誰に、どこで、どれくらい広告を配信すれば、いくらのリターンが得られるか」を計算し、なすべきことの優先順位をつける必要があります。

冒頭で説明したとおり、目標を達成するために限られた資源を無駄なく効果的に投資することが戦略なのです。目的が定まっていなければ、戦略を導き出すことはできません。

STPを意識すればデジタルマーケティング戦略が見えてくる

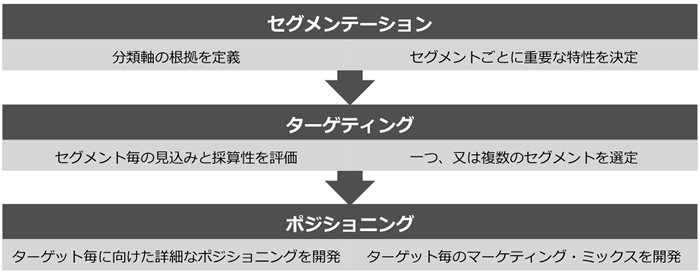

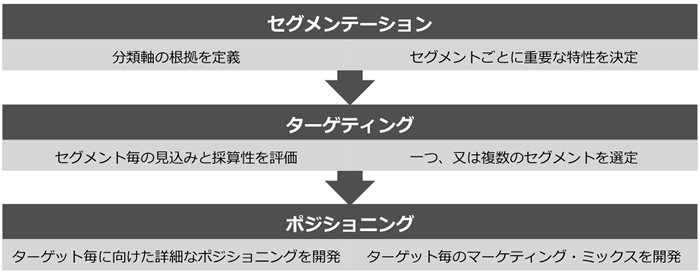

STPとはセグメンテーション(分割)・ターゲティング(選定)・ポジショニング(訴求軸)の略であり、消費者を多様な軸で分類しすることで、最も採算の合うユーザー層と訴求すべきポイントを導き出す手法です。

市場全体から考えて、理想とする顧客は何人ぐらい存在し、どのような特性を持ち、どんな生活を送っているのかなどを調査します。どんな人々を対象にマーケティング活動を行うべきかがわかれば、戦略が立てやすくなることは明らかです。

市場をいくつかの軸で分類していくと、セグメント毎にさまざまな特性が見えてきます。この段階でしっかりと分析を行うことで、後に無駄な投資を回避できるのです。

数値目標を達成するために、どのメディアが適正であるかを定量的に分析する必要があります。これを考えないまま、過去のベンチマークや、感覚的に設定した目標のまま走り出してしまうと、結果的に貴重な資源を無駄にすることになってしまうのです。

「定量的な分析に基づく論理的なデジタル戦略」の詳細は第49回の記事を参照してください。

予算配分を熟考する

テレビCMと比較し、デジタルマーケティングはピンポイントでリーチしていかなければ効果が出しづらいという特徴があります。ターゲティングをした上で広告を出稿できることがデジタルマーケティングの利点として挙げられますが、そもそも十分な人数にリーチすることができなければ、投資対利益を得ることができません。

デジタルメディア利用率の調査からは、YouTubeが比較的すべての年代に効率よくリーチできるメディアであることがわかります。動画というメディアの形式も、ユーザーにリッチな体験を与え、購入意向の獲得に向いています。Facebookでの動画広告配信はYouTubeに比べて少し高額であり、利用率も低いのですが、プロフィールデータに基づく高精度なターゲティングが可能です。達成すべき量的指標(人数)と価値指標(獲得単価)がわかっていれば、金額や規模だけでなく、メディアの特性に応じた適切な投資判断ができるようになります。

目標を達成するために、何人の購入意向を獲得しなければならいのか? 購入意向率を何パーセント向上させれば良いのか? 一人当たりの獲得単価は幾らなのか? 目標達成に向けてメディアを選定するためには、これらのKP(中期指標)を正しく算出し、設定する必要あります。

「予算と目標に基づいたWebキャンペーンのKPI設定方法」の詳細は48回の記事を参照してください。

ブランドリフト調査で施策途中でも軌道修正を行う

デジタルマーケティングでは、ビュー数や訪問数など、比較的簡単に取得できる指標が重要視されます。しかし、これらの数値をどれだけ高めても、購入に至らなければ意味はありません。本当に重要なのは、広告が視聴された回数などではなく、起こした態度変容の度合いです。

YouTubeやFacebookなどでは、動画広告の視聴者から簡単なアンケートを取ることが可能です。このように広告視聴とアンケートのデータを簡単に紐付けることができるのも、デジタルマーケティングの大きな特徴の一つです。

認知度、好意度、購入意向度などをアンケートで測定するブランドリフト調査を行うことで、広告を改善するための指針を確実に得ることができます。ユーザーの反応からターゲティングや、メディア、クリエイティブを施策期間中に修正することができるため、長期的なキャンペーンにおける投資リスクを最小化することができます。

「デジタル投資を可能にするブランドリフト調査」の詳細は50回の記事を参考にしてください。

広告費の半分は無駄使いに終わる

デジタルマーケティングには無数の手法や選択肢が存在します。限られた資源を有効的に活用するためには戦略が不可欠であり、やらないことを見極める力が必要があります。

ジョン・ワナメイカーの「広告費の半分が金の無駄使いに終わっていることは分かっている。分からないのは、どっちの半分が無駄なのかだ」という名言は、従来の広告のターゲティング精度や、効果測定の方法に限界があることを示しています。高精度なターゲティングや、厳密かつリアルタイムな計測が可能なデジタルマーケティングに、戦略的に取り組めば、広告費の大半を無駄使いするようなことはなくなるでしょう。