今回は、最近ニュースなどでよく見かけるようになったInternet of Things(IoT:モノのインターネット)について考えていきます。

IoTとは

IoTとは、RFID(Suicaなどの無線ICタグ)とユビキタスセンサネットワークなどによって、さまざまなモノが個別のIDを持ち、モノ同士も相互接続されることによって、何がどこにあるか、動作状況がわかるというような思想です。すべてのモノの状態を把握することで、物流や消費など無駄のないスマートな社会を想定しました。

IoTというキーワードは、MITのKevin Ashton氏によって考案されたものですが、現在では物流などのインフラ的側面の話だけではなく、日常生活で一般的な人がブラウザ以外の方法によってインターネット(Web)の恩恵を受けられるといった認識も強くなりつつあります。ですからIoTと言ったとき、最近はインターネットの拡張としてのインフラの側面と具体的にユーザへのメリットが見えるサービスの側面の両方で注目されています。

画面から実世界へ

ユビキタスコンピューティングやIoTなど、思想的で一見難しそうな言葉のように感じるかもしれませんが、基本的に現代のICT(Information and Communication Technology )の流れは、PCの画面の中から実世界へ広がる方向だと考えてください。WiiやKinectなどもその一つだと言えます。コンピュータのインタフェース系の学術会議では、現在みなさんがデザインしている画面のユーザインタフェースの研究や議論はだいぶ減ってきており、1990年台がピークと言えます。

最近の研究は多様な文脈でのコンピュータの利用であったり、3Dプリンタやロボットなどモノと人との関係を探る研究が増えています。IoTのインタラクションの側面では、2000年ごろから始まったユビキタスコンピューティングの流れと、近年からのインターネットの普及の流れが重なり、生活の多様な文脈で利用する新しいデバイスが研究提案されはじめています。たとえば、クローゼットとWebサービスが連動したファッションコーディネート支援など、生活の中の特定の文脈で使われる道具、家具そのものがインターネットやネットワークと連動するなどがその例です。

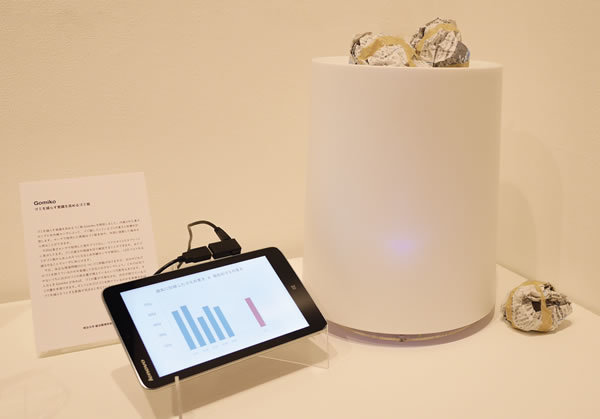

WEB+DB PRESS の橋本翔氏のコラム「Hack theReal World」も、こういった時代の流れと言えるものだと思います。筆者の研究室でも、たとえばゴミ箱に重さなどのセンサを取り付けて、ゴミの量を視覚化するゴミ箱「Gomiko」を開発しています(写真1 ) 。またInteglassというシステムでは、スマートフォンを計量カップにとりつけ、Web上のレシピに書かれている調味料などの量を、どのくらい入れればよいかをわかりやすく表示しています(写真2 ) 。

写真1 ゴミの量を視覚化するGomiko写真2 計量カップに取り付けたスマートフォンで調味料などの量を可視化するInteglass今、人々のインタラクションの中心は画面で、そのためにインタフェースのデザインをするわけですが、IoTの時代のインタラクションの中心はモノになり、インタフェース設計の発想は広がります。たとえばファッションコーディネート支援システムであれば、どのタイミングで服の写真を撮るのか、クローゼットの中から特定の服を見つけるのをどのように支援するのかなど、必ずしも画面ではない部分の表現、わかりやすい手順(ナビゲーション)を設計することが要求されます。

現在のIoT

それでは、現在のインターネットにつながったモノにはどういったものがあるのでしょうか。

たとえば、現在販売されているものとして、Nest Thermostat というエアコンコントローラーがあります。サーモスタット(温度センサー)が入っており、人がいつ温度を何度に設定したかを学習したり、さらにWi-Fi経由でスマートフォンなどからコントロールできたりします。Webとも連動しており、ユーザのエネルギー消費量もわかります。開発を手がけるNestは、Googleが買収したことでも有名です。ほかにWithingsのWi-Fi体重計 も有名です。

Philipsからはhue というネットワーク対応のLED電球も発売されています。これはスマートフォンやWebを通じて色を自由に変えることができ、プログラマブルでもあります。筆者も、研究室で学生が自分のスマートフォンから各自でコントロールできるようにしたり、タイマーで大学閉館時刻45分前になると点滅するようにプログラムして利用しています[1] 。さらにIFTTT というWebサービスを利用すれば、たとえばツイートするとhueが点滅したりといったプログラムも可能です。

IFTTTなどのサービスを経由すればさまざまなメーカーのデバイスを連動させることができますが、現状はこれらデバイスは個別に設計されており、連動は前提になっていません。しかし今後、こういったデバイスが増えいくため、さまざまな連動するサービスも登場すると思いますし、連動する世界こそIoTの世界です。

画面のない時代のデザイン、体験

最近ではWebデザインだけではなく、スマートフォンアプリの画面デザインも仕事として大きな市場となってきました。さらに今後は、デザインの仕事は画面のないIoTデバイスにも広がるでしょう。デバイスですので一見プロダクトデザイン(工業デザイン)に似ていますが、基本的に行うデザインの発想はインタラクションの発想です。人にとってわかりやすい通知、モーターなどを使った動きの表現、音の使い方、センサとの連携と応答方法など、使う場所や時間などを考慮した生活の中で人とともにあるデザインが求められます。

人の生活の中でデバイスがどう機能するのかをうまく設計し、人の生活のより良き体験を作ることがこれからのデザインです。

デザイナの立ち位置

これからはさまざまなデバイスがインターネットに接続されて生活の中で利用されます。もちろん、IoTになるからといって画面がなくなるわけではありませんが、インタラクションの図式が変わります。

イメージとしては、これまで「私たちはブラウザを通じてWebの世界にアクセスする」という図式でした。しかしこれからは、「 Webが私たちの生活世界にアクセスしてくる」という世界です。実世界がネットと融合して強化されると表現してもよいと思います。

モーターやセンサの話を聞くと、一見エンジニアの領域に見えるかもしれません。しかし、デザイナも大きく関わってくると言えます。WebもHTML、CSS、JavaScriptといったコーディング領域と、レイアウトやアイコン、画像などデザイン領域では一応仕事は分かれているかもしれませんが、両方を行う人もだいぶ増えています。そして体験を重視するがゆえに、デザインもエンジニアリングも分けて考えられなくなりつつあります。

体験という発想が近年重視されているのは、デザインやエンジニアリング、そしてハードウェアとソフトウェアの垣根を越えた共通で考えられる視点だからです。そこから設計することで、ユーザにとって価値あるものを設計できるのです。