本稿では、IoTシステムがこれからどのように進化していくのか、それをどのように活かすか、そしてその中で技術者としてどのようなスキルを身に付ければいいのかについてまとめます。

IoTシステムの今後

ここ10年を振りかえっても、技術の進歩によりデバイスが小型になったり、通信は安価で高速になったり、クラウドコンピューティングが誕生したりしており、これらの技術進歩を足がかりにして、IoTに注目が集まるようになりました。

これからどのような技術が生まれ、IoTにどう影響があるのか各要素ごとに見ていきましょう。

デバイス

IoTシステムが普及するためには、デバイスのサイズがより小さくなり安価になることが必要ですが、さまざまなデバイスベンダがいまこの領域にトライしています。

Raspberry Pi

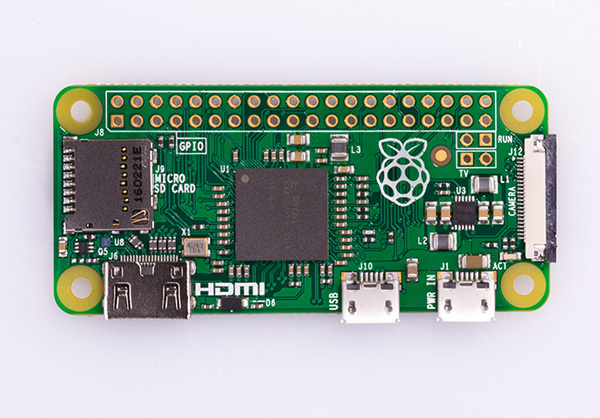

より小型の「Raspberry Pi Zero」( 図1 )という製品が発売されています。Raspberry Pi Zeroには1GHzのCPU、512MBのメモリが実装されており、サイズも6.5cm×3cmと非常に小さくなっています。何より価格が5ドルと安価に設定されており、大量に利用することを意識した値段となっています。

図1 Raspberry Pi Zero【出典】 https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero/ Joule

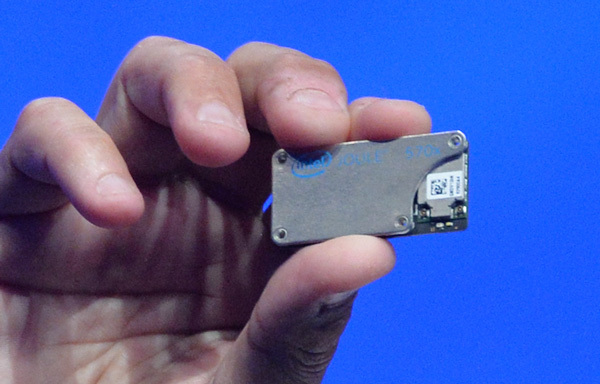

またインテルも同様に小型のIoT用デバイス「Joule」( 図2 )を、2016年の8月に発表しました。

図2 Joule【出典】 https://newsroom.intel.com/chip-shots/makeamazing-things-happen-iot-entrepreneurship-intel-joule/ Intel Edisonの後継となるデバイスで、Joule 570Xは1.7GHzのAtomプロセッサと4GBのメモリ、16GBのストレージ、Wi-FiとBluetoothが実装されており、I2CやGPIOなどの入出力もサポートされています。このデバイスが、10円玉2枚分ぐらいのサイズに収まっています。

デバイス用のOS(Windows 10 IoT/Android Things)

デバイス用のOSという観点では、デバイスの処理能力の向上により、より開発しやすいものが使えるようになってきています。

例えばMicrosoft社は、デバイス向けに「Windows 10 IoT」というOSを提供しています。Windows 10 IoT上では、従来のWindowsアプリケーションが動作します。従来のMicrosoft .NETの技術やライブラリ、またVisual Studioなどの開発ツールがそのまま利用できるため、.NETの技術がわかる技術者であれば非常にとっつきやすいですし、またデバイスメインのエンジニアも、サーバ側で利用するのと同じ技術で開発を行うことができるようになります。

またスマートフォン用OSで多く利用されているAndroidの提供元であるGoogle社も、「 Android Things」( 図3 )というOSの提供を発表しています。

図3 Android Things【出典】 https://developer.android.com/things/hardware/ これはAndroidの技術を組み込みデバイス用にしたもので、GPIOやI2CなどのIOを行える「Peripheral I/O API」などを備えています。これもWindows 10 IoTと同様に、Androidで利用できる言語(JavaやC++など)やAPI、ライブラリ、開ツールが使えるものです。

今後はこのような、PCやスマートフォンなどの技術が幅広くデバイス分野でも利用できるようになります。WindowsIoTやAndroid Thingsなどにより、センサ制御のAPI化が進んで行くと、技術者層がクロスオーバーしてくることが考えられます。デバイス開発者は新しい開発言語/環境を、PC/スマートフォンの開発者はデバイスやセンサの知識があることが、IoTのシステムでは求められる可能性があります。

Amazon Echo

また最近では、音声認識が行える「Amazon Echo」( 図4 )のようなデバイスも発売されるようになっています。これはデバイスに「耳」がついたもので、音声を入力として、家電を操作したり商品を発注したりすることができるものとなっています。

図4 Amazon Echo【出典】 https://www.amazon.com/Amazon-Echo-Bluetooth-Speaker-with-WiFi-Alexa/dp/B00X4WHP5E このAmazon Echoの重要な点は、音声認識の部分は「Amazon Alexa」というクラウドサービスを利用しており、それ単体で利用できるという点です。ある意味Alexaは、物理世界の音声をクラウドを使ってデジタル化するためのセンサ、とも言えると思います。そして自社デバイスやIoTシステムに、この耳の代わりとなるこの新しいセンサを組み込むことができるということです。すでに多くの自動車メーカーや家電メーカーが、このAlexaを製品への組み込みをはじめており、特にヒューマンインタフェースとして利用され始めています。このようにクラウドと連携したセンサも、今後デバイス開発では抑えておくべきポイントと言えます。

ネットワーク

IoTにおいては、ネットワークは現在、非常にホットな分野で、世界各地でIoT向けの新しい通信方式への取り組みが行われています。IoTで必要とされるような、通信帯域は広くないものの低消費電力で通信料金の安価な通信方式が、日本含め世界で展開されていきます。

カテゴリ1(Cat.1)に対応したモジュール

国内ではセルラー通信であるLTEの規格の1つである「カテゴリ1(Cat.1) 」という規格に対応したLTEモデムが出始めています。この規格は、通常スマートフォンなどの人が使うセルラー通信(Cat.4)に比べると通信速度は遅いものの、多くのIoT用途には十分な速度をサポートしつつ、モデムのサイズや価格、消費電力を抑えたものになっており、通信頻度によっては、電池で数ヶ月の運用を行うことができます。また通信基地局やSIMカードなどは既存の設備が利用できるため、製品が出回ればすぐに普及するものと思います。

例えば2016年10月には、ソフトバンクと東京ガスが、自宅のガス機器と連動したIoTシステムの実装実験を開始していますし、さくらインターネットは「さくらのIoT Platform」という名前のIoTプラットフォーム用に、Cat.1のモデムが搭載された通信モジュール(図5 )を提供しています。

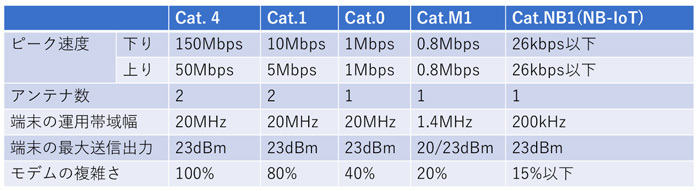

図5 さくらのIoT Platform用モジュール【出典】 https://iot.sakura.ad.jp/product/ Cat.1以降も、さらに小型で安価、低消費電力のセルラー通信モジュールとして、Cat.M1やNB-IoT(Cat.NB1)の規格に沿ったものも登場してくる予定となっており、さまざまモノにセルラー通信が搭載しやすくなってきます(図6 ) 。例えばNB-IoTと呼ばれる規格であれば、モデムの実装が容易な分、価格も安くなっており、1モデムあたり数百円で購入できるようになると予想されています。

図6 LTEの規格LoRaWANやSigFoxなどの普及

またLoRaWANやSigFoxといったネットワークも、2017年初頭では実証実験段階の案件がほとんどですが、通信モジュールが出回り、ネットワークインフラが整っていくにつれて、商用サービスも着実に増えていくことになるでしょう。例えばオランダでは、2016年に通信キャリアであるKPNが、オランダ全土で利用できるLoRaWANネットワークの提供を開始 しました。屋内屋外問わず使える、安価で低消費電力なLPWANを国中で利用できるということは、多くの企業にとって大きなアドバンテージと言えます。

また日本においても、( 株)ソラコムがLoRaWANの事業を、京セラコミュニケーションシステム( 株) がSigfoxの事業を開始しています。今後日本でも、安価なLPWANが利用できるインフラが整ってくると期待されます。

その他にも、例えば第5世代移動通信システム、通称5Gと呼ばれる、10Gbpsもの通信速度が利用できる次世代のLTEの規格化や、衛星通信を使ったLTEなども実証実験が行われており、インターネットが普及していったような勢いでIoTのネットワークが広がっていくことでしょう。

ネットワークはIoTシステムの一部であり、デバイスとクラウドをつなぐいわば神経の役割を担います。デバイスを実装するにせよ、アプリケーションを実装するにせよ、IoTシステム全体を問題なく動かすために、こういったネットワーク技術のトレンドを抑え、各通信規格の特性を抑えておくことが重要となるでしょう。

クラウド

従来はサーバやストレージと言った基本的なITリソースの提供をメインとしてきたAWSやAzure、GCPといったメガクラウドベンダは、機械学習や画像認識のような、より高度なクラウドサービス提供を加速させています。

例えば2016年11月にラスベガスで行われたAWSの大型イベントである「AWS re:Invent 2016」では、50を超える新サービス/新機能が発表されました。IoTシステムに関係のありそうな新サービスだけでも表1 のようなものが挙げられます。

表1 「 AWS re:Invent 2016」で発表された新サービス(一部)

サービス名 内容 Amazon Rekognition 画像認識/分析サービス Amazon Polly テキストスピーチサービス Amazon Lex 音声認識/自然言語理解のサービス(Alexaと同一の技術で構築) Amazon EC2 Elastic GPU GPUをAmazon EC2(仮想サーバ)に追加できるサービス Amazon QuickSight BI(Business Intelligence)サービス Amazon Athena SQLを使った大規模データ分析サービス AWS Greengrass IoTデバイスにIoTバックエンドで動作するAWS Lambdaを組み込むサービス

画像認識や音声認識サービス

画像認識サービスであるAmazon Rekognitionと同様に、テキストスピーチや音声認識もAPIを使ってサービスを呼び出すだけで、その機能を利用することができます。Elastic GPUを利用することで、GPUを購入する必要もなく、TensorFlowやMXNetといった深層学習フレームワークを利用することができますし、AmazonQuickSightやAmazon Athenaを利用すれば、データさえあれば、分析基盤を構築することなくデータ分析を開始することができます。

このようなサービスは各クラウドベンダが持っており、重要な点はこれらがサービスとして提供されるという点です。すでに出来上がったシステム環境を初期費用なしで利用することができるため、例えば画像認識を行うシステムの環境を構築する、という作業自体が差別化にならなくなってくる可能性があり、それよりもこのサービスを使って、どのようにビジネスにつなげるか、実現したいビジネスに対してどのように利用するかといった観点のほうが重要となってきます。

デジタル側から物理側にアプローチ

またAWS Greengrassは、AWS Lambdaをデバイス側で実行できるようにしたサービスです。クラウド上で動作するAWSLambdaがそのままデバイス上で動作する仕組みとなっており、それに必要なデバイスへのLambdaの配備や管理、データの同期などを、このGreengrassが担う形になります。デジタルツインのデジタル側から、物理側に影響を与えるためのフレームワークとも言えるでしょう。無数に増えるデバイス群に対して、管理が行いやすいデジタル側からアプローチをしてIoTシステムを動かすという仕組みは、今後主流になる可能性があります。

クラウドサービスは進化が早く、サービス数も膨大であるため、すべてを覚えきるのはかなり困難です。しかしながら、どのようなサービスをどのベンダが提供しているのか、どのようなことができるのかといった情報を定期的に集め、利用できそうなサービスはまず触ってみてサービスの良し悪しを見ておく、ということは有用です。IoTシステムはいかに早くトライ&エラーを繰り返してビジネスを作るかがポイントになりますので、使えるクラウドサービスを知っているかどうかで、そのスピードに大きな差が出る可能性があります。

アプリケーション

アプリケーションの領域は、実現するビジネスによりその内容が大きく異なりますが、やはりクラウドの利用方法や、クラウドで提供されているサービスを知り、そして触っておくことが、技術者としては重要なポイントと言えます。

Amazon RekognitionやAmazon Pollyと言ったサービスは、そのまま画像解析などのアプリケーションの一部として利用できますし、Amazon QuickSightやAmazon Athenaも同様に、データ分析基盤の一部として利用することもできます。

IoTシステムがビジネスとしての価値を生む部分は、やはりアプリケーションとなるため、このようなクラウドサービスを利用していかに早くアプリケーションを構築し、利用者のフィードバックを得ながら改修を繰り返すことが重要となります。

また、作成したIoTシステムが、他のシステムから利用されるケースも考えられます。例えばデータを集積するだけでなく、そのデータを使った受給予測や他システムとの連携により、新たなビジネスに繋げることも可能です。むしろ従来取得することができなかったデータを取得したり、ネットワークを通じて現実世界に影響をおよぼすことができるIoTでは、このようなビジネスの可能性が大きいと考えられます。

技術者としてはこのような可能性に目を向けつつ、その際に必要な知識(例えばデータ提供を行う際のAPIの定義の仕方やデータフォーマット、システム間の認証方法など)を身に付けておく必要があるでしょう。

セキュリティ

IoTでは特に、デバイス保護は大きく伸びる分野でしょう。例えばソフトバンクが買収したチップベンダのARM が提供するARMプロセッサには、TrustZoneと呼ばれるセキュア領域が実装されたものがあり、これを利用することで汎用OSからは見えない領域で、暗号鍵やIDなどのデータを処理することができます。またSIMカード自体はもともと、耐タンパー性を備えたチップで、内蔵のアプレットで処理を行うこともできます。

今後、デバイス上のセキュア領域を使って安全にデバイス側を実装する方法も、普及していくと考えられます。またIoTシステムは数多くのデバイスがぶら下がることになるため、IoTシステム自体の監視や異常検出なども重要になってくると考えられます。例えば通信トラフィックや通信パターンなどを元に異常を検知して、必要であれば自動的に通信を遮断したり、デバイスを停止させるような仕組みです。実際に、IoT通信を提供するソラコムは、APIを使って通信を遮断することができますので、異常検知と合わせて利用することができるでしょう。

LWM2M

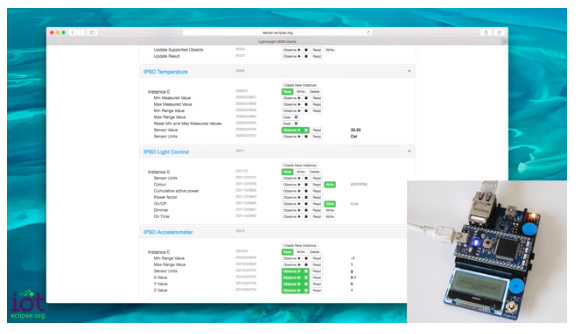

またデバイス管理ではOMA(Open MobileAlliance)が策定したLWM2Mと呼ばれる規格が、IoT用途として利用されつつあります(図7 ) 。

図7 LWM2Mで制御されるデバイスこれはスマートフォンなどの管理を行う「OMA DM」と呼ばれる規格をIoT/M2M用途にブラッシュアップしたもので、CoAPと呼ばれるUDPベースの通信プロトコルに、デバイスの状態をJSONやTLV(Type-Length-Value)の軽量フォーマットを使って、デバイスとクラウドで状態をコントロールするものです。

JavaのIDEで有名なEclipse.orgにはIoTに関するオープンソースがいくつもあり、IntelやSIERRAWIRELESS、BOSCHといったメーカーの技術者が実装を行っています。Eclipse LeshanはLWM2Mの実装の1つで、Javaのクライアントとサーバの実装があります。またCで実装されたEclipseWakkamaというオープンソースもあり、こちらはデバイスへの組み込みで利用することができます。

クラウドベンダも、デバイス管理サービスを提供しているため(例えばAzure IoT Hub) 、クラウドサービスも定期的に確認を行い、利用するデバイス、OS、プログラミング言語などと合わせて、利用しやすいサービスを検討するとよいでしょう。

いずれにせよ、IoTシステムに対する攻撃やその防御手段はまだ発展途上であり、各セグメントでこれから増えていきます。セキュリティはIoTシステムの設計段階から組み込んでおくことが最も重要なため、後手に回らないよう、セキュリティに関しても情報収集を行う必要があるでしょう。

IoTシステムの技術者として必要な技術/スキル

IoTシステム自体を作り上げるためのデバイスや通信、クラウドサービスは、あと数年で十分に充足し、安価に利用できるようになると予想されます。技術面や費用面での負担が減り、ビジネスに合わせてIoTシステムを構築、運用することが、より少ない人数で実現できるようになるでしょう。このため、IoTシステム全体をセキュリティや運用面も含めて設計し、短期間で立ち上げることができる技術者は、IoTでは1つのロールモデルとなるでしょう。

そのため、IoTシステムの各要素でどのような技術やサービスがあるのかという情報を定期的にアップデートして、さらに情報だけでなく、手を動かして理解しておくことは非常に重要だと筆者は考えます。

勉強会やハンズオンセミナーに参加する

とはいえ、IoTシステムの構築には、デバイスからセキュリティまで幅広い知識と経験が必要となるため、1人でIoTシステムを作り上げ運用することは、実際には難しいでしょう。もし会社内や自分の周りに、自分の知らない知識を聞ける相手がいないようであれば、勉強会やハンズオンセミナーに出かけてみるのも1つの手です。

特にIoTと銘打ったコミュニティが実施する勉強会やハンズオンは、さまざまなバックグラウンドを持った技術者が集まることが多く、普段接している技術やスキルとは違うものを持った人と交流できるという点では、良い刺激になるでしょう。

各分野の技術/スキルを持った方と交流することで、新しい知識や知見を得られ、筆者も一技術者として成長する良い機会だと思っています。

また単に技術者としての交流だけではなく、ビジネス上のパートナーとして一緒に働いたり、IoTシステムを作ることもあり、会社を超えてコミュニティに参加し、交流してみることは、自身のキャリアパスを鑑みても有意義だと感じます(図8 ) 。

図8 ハンズオンの風景ビジネスをどう作るかという視点

またIoTシステムの技術者としては、もちろんIoTシステムそのものに対する知識やスキルは必要ですが、「 ビジネスをどう作るのか、ビジネスモデルをどう作るのか」という所に視点を持つべきだと筆者は考えます。

例えば2010年に創業したNestという会社は、家庭用のIoTサーモスタット(図9 )を提供しています。このサーモスタットは、センサやAIが搭載されており、ユーザの生活パターンを記録して、部屋の中にある空調機器を調整して、快適な温度を保つ仕組みが搭載されています。また遠隔地からスマートフォンでエアコンをつけたり、温度を確認することができます。

図9 Nest社のサーモスタット【出典】 https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/ これだけであれば、似たような製品は日本にもあるのでは? と思いますが、Nest社はGoogleに約3,200億円で買収されており、その理由はNest社のビジネスモデルにあると言われています。

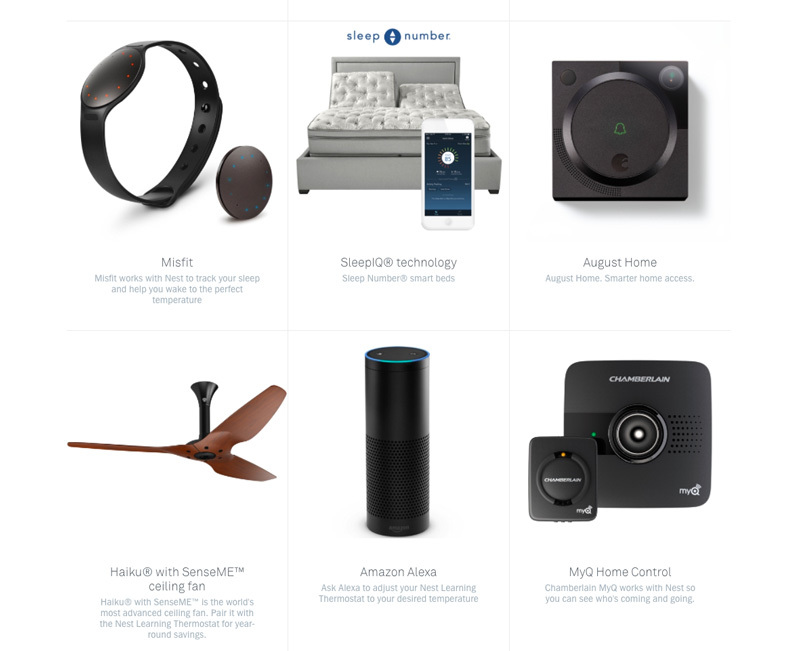

1つがNest社の製品と連携できるAPIを提供して、Nest社以外の製品と連携できるプラットフォームの提供を行っている点です。「 Works with Nest」( 図10 )と名付けられたプラットフォームではNestAPIを使って、家庭用のさまざまな機器が連携することが可能です。またAPI経由でこれら機器を操作できるため、開発者がアプリケーションを開発することが可能となります。例えばNest API対応のウェアラブルデバイスから取ったデータを元に部屋をコントロールしたり、同様にAPI対応したLEDを使って、生活リズムに合わせて部屋の照明を調整したりすることができます。またNest社の製品をハブにして、遠隔地から家電を操作することもできます。Nest製品を持っている顧客は、Nest対応の家電を買うことでメリットを享受できるということです。

図10 Work with Nest【出典】 https://nest.com/works-with-nest/ こういったプラットフォームは「エコシステム」とも呼ばれ、シェアが広がると以降の製品が参入しづらくなり、支配的な基盤となります。iPhoneやAndroidのアプリストアなどはまさにその典型と言えますが、それと同様のことを家庭用のIoT機器市場で実現したのがNest社となります。

さらにNest社はもう1つ、このエコシステムを利用したビジネスモデルを持っています。それは、Nest製品を通じで家庭内の機器を操作して、電力利用を平準化するというビジネスモデルです。電力発電所は作った電気を貯めておくことができないため、常に総電気利用量よりも多い電力発電をし続ける必要があります。もし電力利用量よりも発電量が下回れば、停電が発生するからです。発電には火力や水力、原子力などが使われますが、いずれを利用するにしても発電量を急激に増やすことはできないため、予想されるピーク電力を元にして、余剰のある電力発電をしています。このため、1%でも電力発電量を減らすことができれば、発電所としては大きなコスト削減ができることになります。

Nest社は発電所と契約をして、このピークコントロールにより収益を得るというビジネスモデルを持っています。Nest社の利用数が増えれば増えるほど、ピークコントロールでコントロールできる電力量が大きくなるため、今後の展開によっては、Nest社の製品自体は非常に安価、もしくは無料で配布するような可能性もあります。

IoTでビジネスを考えた場合、自社のコスト削減や利用者の利便性向上に目が行きがちですが、IoTシステムを作りプラットフォームを提供したり、また得られたデータを使って収益を上げるところまで含めて大きなビジネスができる所が、IoTの重要な点です。そしてそれが、今多くの企業がIoTに取り組んでいる理由です。

技術者としては、単に指示されたとおりにIoTシステムを作るのではなく、ビジネスとして大きくなりそうか、ビジネスモデルとして成長しそうかという点に注目して、ときには自らが提案することも必要なスキルと言えます。

またそのようなことができるような環境を探して働くということも、技術者としてのキャリアパスとしてよいのではないかと考えます。

まとめ

『IoTエンジニア養成読本』 各要素の説明を1冊にまとめました。読者の方のバックグラウンドにより、既知の情報が多かったりしたとは思いますが、聞いたことのない単語や技術があったなら、ぜひ深掘りして調べてみてください。また筆者らもよく勉強会やイベントなどに参加していますので、ぜひお声掛けいただいて、聞いてもらえればと思います。

本書がIoTでシステムを構築したり、ビジネスを検討される方の一助となれば幸いです。

『IoTエンジニア養成読本』発売記念 『IoTエンジニア養成読本』のChapter8、9に掲載されているRaspberry piとSORACOM を使ったハンズオンのパーツ一式を販売するキャンペーンを実施中。 申し込みの詳細はソラコムの情報ページ から、販売期間は2017年4月25日(火)正午まで。