IoTによって大きな社会変革が起こると言われていますが、一方で「社会の変革よりも今の課題をなんとかしたい」「 あまり自分には関係ないかな」という声もあります。筆者はこういったご意見に既視感を感じます。

それは1996年頃のインターネット、2007年頃のスマートフォン、そして2011年頃のクラウドです。当時のそれらに対する周囲の反応は、現在のIoTに対するものと同じでした。ところが現在はそれらが社会にとって不可欠なのはご存知の通りで、「 存在することがあたりまえ」という世代も出てきました。IoTが"インターネット"を内包している以上、これからは「つながっているのがあたりまえ」の社会になっていく事は必定です。

そのIoTを一言で表すなら「遠くに離れたモノや、現場で起こっているコトをデジタル化する技術の集合体」であり、特に技術者は多かれ少なかれIoTに関わらざるを得ないと言えるでしょう。

IoTは難しくない!?既存のスキルが活きる道

技術の集合体であるIoTは、これまで培ってきたスキルを活かしていく事が可能です。特にサーバー管理やネットワーク構築の経験したことがある技術者、特にデータセンター経験があるならば「サーバーというモノの調達、設定、設置」といった現場力や、「 ネットワークを用いたアプリケーションのトラフィック設計や運用、リモートメンテナンス」というスキルが活かせます。

IoTでは、対象がサーバーからRaspberry PiやArduinoといった小型・低価格なデバイスに、設置はデータセンターではなく天井裏や農場などさまざまなところへ、ネットワークは有線から無線テクノロジーを多く活用するといったところが異なりますが、IoTがインターネットを基にしていることから活用できることはとても多いでしょう。

また、スキルの活用だけでなく今後の予想もできるのではないかと考えています。たとえばコンテナ技術です。一般的にはサーバー向けとされる技術ですが、これをIoTデバイスに転用することで従来は困難だったデバイス上のファームウェア更新の手間を減らす事を実現したのがAWS Greengrass やAzure IoT Edge といったミドルウェアになります。

このように、これまでの技術はIoTデバイスがこれから抱えるであろう問題を解決できる可能性が高く、今後も「大量デバイスの初期設定や運用の省力化、自動化」や「ネットワークを利用したゼロコンフィグ」「 大量の小さいサイズのデータを処理する仕組み」といった事が予想できるのではないでしょうか。

小さく、素早く創る力

単一のスキルだけで乗り切れないのもIoTの特徴です。専門外の分野においては素人同様の手法をとってしまうこともあり、その結果「いつまで経っても、動くものができない」という事もあります。IoTにおける成功の定義は「まず、動くものを出す」ことです。それが仮に当初予定とは異なったものができたとしても、そこから得られる事があります。よって、動くものを出すことができれば成功だと言えるでしょう。

この「まず、動くものをだす」を実現するためには「小さく、素早く創る」力です。ではどうすれば「小さく、素早く創る」ことができるのか、筆者が考える2019年のIoTのはじめ方のポイントは2つです。

クラウドとは仮想サーバーに非ず

デバイスも利用する

では、ひとつひとつ解説していきます。

クラウドとは仮想サーバーに非ず

クラウドによってシステム構築の時間軸が月単位から週単位へとなりましたが、これを「日単位」までに短縮できるのがPaaS(Platform as a Service)と呼ばれる「フルマネージドサービス」です。クラウドと聞いて仮想サーバーと思い浮かべる方も多いと思いますが、特にIoTにおいてはフルマネージドサービスの活用が強力な武器となります。

フルマネージドサービスとは、クラウド事業者が提供している「構築済みのサービス」です。造る手間が無く、使ったら使った分だけの費用であるため、1デバイスから始めることができます。また稼働後の運用負荷も少なくて済むというメリットがあり、たとえば本番における急なトラフィック増加が発生してもキャパシティが許す限り自動で対応してくれます。

一見良さそうなフルマネージドサービスですが、全能ではありません。たとえば使用できるプログラム言語が限定されていたり、プラグインのような拡張を入れられなかったりと自由度が限定されるということもありますが、「 まず、動くものを」を求められるIoT開発の現場では、仮想サーバー上にシステムを造るよりもフルマネージドサービスで「小さく、素早く創る」を実現していきましょう。

IoT向けのフルマネージドサービスは大別すると「データ仲介サービス」と「データ処理サービス」があります。

データ仲介サービス

IoTデバイスとのデータ送受信を受け付ける、クラウド側の窓口サービスで、メガクラウドが提供しているサービスとしてはAWS IoT Core 、Azure IoT Hub 、Cloud IoT Core といったものがあります。

こうったサービスを介さずに直接データ処理サービスと連携させた方が無駄が無いように見えますが、仲介に特化したサービスの利用で以下のメリットがあります。

IoTデバイスの台数が増えた際の管理負荷の低減

IoTデバイスからのトラフィック受付のキャパシティ設計からの解放

IoTデバイスと後続システムの疎結合化

特に3つめは重要です。たとえばIoTデバイスが故障しても後続システムに影響を及ぼすことなく交換できるといった運用が可能となるため、台数が少ない段階からでも利用することをお勧めします。

データ処理サービス

データ仲介サービスと連携するサービスです。可視化や蓄積といったアプリケーション寄りサービスから、データのETL(Extract/Transform/Load)やプログラムの実行を行うミドルウェア寄りサービス等があり、これらを組み合わせてシステム構築を行っていきます。

アプリケーション寄りサービスは特にIoT向けというわけではなく汎用的なサービスが多数で、Amazon Elasticsearch Service 、Amazon QuickSight 、Power BI 、Google データポータル といったサービスがありますが、SFDC(セールスフォース・ドットコム) やKintone といったSaaS(Software as a Service)も該当します。またミドルウェア寄りとしてはAWS IoT Analytics 、Azure Stream Analytics 、Cloud Dataflow などがあります。

フルマネージドサービスは複数のサービスを組み合わせることがほとんどですので、「 何と組み合わせて、何を実現するのか?」という事を念頭に学んでいただければと思います。昨今は無償のハンズオンセミナーなどもありますので、そういう機会を活かしてください。

デバイスも「利用する」

IoTデバイスも「造らずに創る」事が可能になってきました。SORACOMを活用いただいているお客様でも、規模の大小や業種、業態を問わずRaspberry Pi等の既製デバイスを活用した事例が出てきており、存在感が増しています。

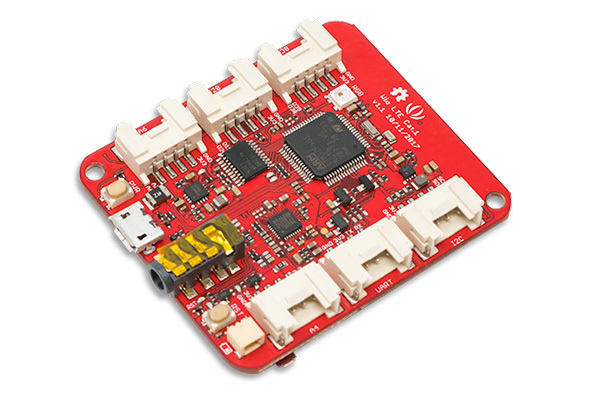

IoTで利用可能なデバイスはここまで紹介してきたRaspberry PiやArduinoだけでなく、ESP32を搭載した拡張可能なM5Stack や、クラウド連携を前提としたobniz(オブナイズ) 、 LTEモデムとマイコンが一体となったWio LTE といったデバイスも登場してきており、その流れは今後も加速するでしょう。

Wio LTE

また、前述したAWS GreengrassやAzure IoT Edgeといったミドルウェアだけでなく、Amazon EchoやGoogle HomeだけでなくAWS DeepLens やAWS DeepRacer 、SORACOM LTE-M Button powered by AWS といったハードウェアなども「作らない、利用する」という観点から注目すべき点です。

AWS DeepLens

SORACOM LTE-M Button powered by AWS

また、従来はデバイス上で作り込んでいた機能の一部をネットワークを通じてクラウド側にオフロード(委譲)していく「クラウドファースト・デバイス」といった設計もこれからは必要となってきますが、重要なのはIoTは「まず、動くものを」を短期間で実現することです。デバイスやクラウドを作り込むことではないことを常に念頭に置きながら取り組めば、「 いつまで経っても、動くものができない」は避けられるでしょう。

成果を公開するメリット

IoTは新規事業に位置付けられることが多いため、社内からは「あの人たちは電子工作で何をしてるのか?」と理解を得られないことも多いと聞きます。そこで2019年に技術以外でも挑戦いただきたいのが「成果を公開する」ことです。それも、社外に対しての公開をお奨めしています。

外のモノサシで評価されることで、社内の人たちの見る目が変わります。すると社内からの協力も得られやすくなり、そしてより大きなことに挑戦できるというプラスの循環を産みますので、ぜひ取り組んでいただきたいです。

好奇心がスタート地点

冒頭で紹介したインターネット、スマートフォン、そしてクラウドといったテクノロジーに飛び込んだ方の多くは、目先の利益よりも、まず「好奇心」から始めたのではないでしょうか。筆者もその一人で、さまざまな事を個人で試したり、BoF(Birds of a Feather; 特定の事柄に興味を持ったユーザーによる集会)などで最新の情報を得ていました。

いまIoTで行動を起こしたいとお考えなら、今年は特に展示会やカンファレンスに足を運んでみてください。すでに2019年のIoT関連の展示会情報 がリスト化されていたり、世界を変えるプロダクトを提供するスピーカーが集まるイベント「if-up 2019 」が2月に開催されます。ほとんどのイベントが無償でIoTの最新情報が集められるだけでなく、同じ目的の人々と触れ合う事で仲間ができたり、ビジネスになった例を目の当たりにしました。好奇心をエネルギーにIoTで変革を起こす、そんな年になれば良いと思っております。