現在サイバーエージェントでは、

ノウハウを形式知にして企業としての競争力を強化

- ――Skill U Fridayという取り組みはいつごろから始まったのでしょうか。

織田:スタートしたのは昨年からで、

最初は本当に簡単な取り組みとして、 社内で勉強会をまとめてやっていこうというところから始まりました。現在では多いときで月に4~5回ほど開催していますが、 回を重ねる中でテーマも多岐にわたるようになっています (図1)。大まかには、 Ameba特有の技術と一般の最新技術の両方の観点から特定の技術を選定して開催する、 あるいはエンジニアからのリクエストを受けて開催するといった形になっています。 - ――こうした勉強会を公式に開催することにした背景を教えてください。

織田:私はサイバーエージェントに入社する前、

技術者として2社ほど経験していますが、 1社目は創業から30年以上の開発会社、 2社目はいわゆるベンチャー企業だったんですね。開発会社はフローなどがカッチリ決まっていて、 安定して開発ができる体制が整えられていましたが、 さらに飛躍させるとか殻を破るとかいったときに障壁が生まれやすい。一方のベンチャー企業は自由なんですが、 社内で技術を固めていくといった意識が薄く、 開発のノウハウが属人化しやすい状況でした。サイバーエージェントはベンチャー的な気質が強いですが、 サービスも大規模なものが多く、 プロジェクトも多数存在します。そうすると、 ノウハウの属人化が問題になりかねません。そこで勉強会という形でナレッジマネジメントを実践し、 組織としての情報共有の体制強化に力を注いでいます。これは、 エンジニアの技術レベルの底上げや標準化という点も意識しています。 - ――ノウハウが属人化することで、

具体的にどういった弊害が生じると考えられていますか。 織田:いくつかあると思いますが、

その1つとして事業継続力が挙げられます。ITという枠組みでの事業継続力というと、 サーバを保護する、 あるいはデータの喪失を防ぐといったことが重要になると思います。ただ、 サーバやデータを守ることができても、 サービス全体の継続力や、 それを利用するためのノウハウが特定の誰かにしかない、 つまり暗黙知になってしまっていると、 その人が何かしらの事情で働けないという状況に陥れば事業継続に支障が生じる可能性があります。しかし、 暗黙知を形式知にすることができれば、 企業として大きな強みになると考えています。 - ――特定の誰かが業務に従事できない、

あるいは辞めてしまったとしても、 事業は継続しなければならない。そのためには、 暗黙知を形式知にしておく必要があるというわけですね。 織田:そうですね。とくにAmebaの場合、

多くのユーザの方にサービスを利用していただいているので、 そうした状況になったときの影響も大きいわけです。もちろん安定したサービス提供のために汗を流して働いているエンジニアがいるわけですが、 10年や20年というスパンでサービスを提供し続けることを考えたとき、 その人たちが持つ知識やノウハウを共有しておくことは極めて重要だと認識しています。

勉強会の内容をコンテンツ化する理由

- ――エンジニアの技術力の底上げも意識されているとのことですが、

そのためにどのような工夫をされているのでしょうか。 織田:サイバーエージェントの中でも、

エンジニアの領域によって強い部分もあれば、 もっと伸ばさなければならないところもあります。まず、 それを適切に把握するために、 技術のカテゴリとレベルでマトリクスを作るんですね。それによって技術力を高めるべき部分、 あるいは技術力のあるエンジニアが足りていない領域を把握し、 その強化を目的としたテーマを設定して勉強会を開催します。 こうして組織の技術力を標準化することができれば、

各プロジェクトのフェーズに応じて必要なエンジニアをアサインできるようになりますし、 エンジニアとしても自分の技術力を発揮できるプロジェクトに参加できるようになり、 スキルも蓄積しやすくなるでしょう。このようにプロジェクトとそれにアサインされるエンジニアの双方にメリットが生まれ、 それを繰り返していけば、 否が応でもレベルアップできる体制が整います。時間はかかると思いますが、 サイバーエージェントとして大きな意義がある活動だと考えているので、 実現に向けて積極的に取り組んでいきます。 - ――そういった目的というのは、

最初から見えていましたか。 織田:最初はそこまで考えていませんでした。とにかく勉強会を開催して、

その内容をコンテンツとしてまとめて社内のWikiで公開し、 その内容が出そろえばいいなというくらいの感覚でした。しかし、 これはサイバーエージェントが求めていることともマッチしていたわけです。たとえば、 何らかのサービスを開発する際に最初のアーキテクトはどうするのか、 運用におけるポイントは何か、 あるいはどのようにコストを回収しながらリファクタリングを進めていくのかなど、 サイバーエージェントで仕事をするうえで知っておくべきことをコンテンツとしてずらっと並べておく。それで、 サイバーエージェントのエンジニアが書店で資料を探すのと同じようにコンテンツを眺めて、 「ああ、 そういうことなんだ」 と理解できるような体制を整えられるといいですね。

SECIモデルのサイクルに乗るようにコンテンツを充実

- ――つまり、

その場だけの勉強会ではなく、 参加していない人でも参照できるように、 その内容を社内用コンテンツとしてまとめておくということですね。 織田:どうしても勉強会はその場限りになりやすいですよね。また、

主催者側はとりあえずテーマを投げるだけで、 参加者がどのようにとらえようとそれは参加者しだいというのでは、 エンジニアの身にならないとも思っています。それで結局エンジニアが 「よくわからなかった」 というと、 それで終わりなんですよね。コンテンツとして残しておけば、 勉強会が終わったあとに内容を振り返ることもできますし、 なおかつ部内でシェアするといったことも可能になります。 ナレッジマネジメントの中で、

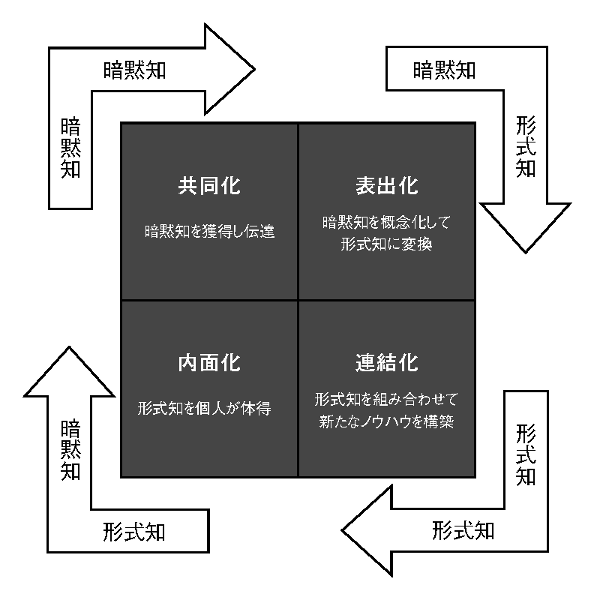

暗黙知と形式知をどのようにサイクルさせるかという 「SECIモデル」 というフレームワークがあります (図2)。個人と個人の関わりだけだと、 徒弟制度を設けてメンターがメンティーを育成するといった形がありますが、 勉強会としてはその先、 つまり暗黙知をチームや組織で形式知として共有するにはどうすればいいかを考える必要がありました。そこで、 勉強会の開催条件や形式を絞らず、 テーマによってSECIモデルにおけるフェーズを計り、 それに最適な形で場を提供するということと、 SECIモデルのサイクルに乗るようにコンテンツを充実させて、 そのコンテンツをみんなで持ち寄ることによって標準化につなげるというところを意識しています。 - ――コンテンツとしてまとまっていれば、

わからなかったことを再度確認するといったこともできますね。 織田:勉強会に参加したエンジニアがそれを持ち帰って試して、

自分の工夫も交えて新たなノウハウとしてまとめ、 それを勉強会で発表するというサイクルが理想です。こうした勉強会は、 ノウハウを持っていてそれを循環できる人にばかり登壇してもらうようになると、 その人は引き出しから自分のものを出すだけになってしまいます。そうではなく、 参加者がいずれ登壇する側になるというサイクルを生み出せれば、 主催側と参加者、 そして会社のそれぞれにとってメリットになると考えています。 >

社外のエンジニアも積極的に招聘

- ――自分のノウハウをこうした勉強会を通じてプレゼンする、

発表者側のメリットとは何でしょうか。 織田:人によって違う部分があると思いますが、

1つは自分の取り組みや知識を身近な人に知ってもらいたいという願望ではないでしょうか。また、 自分がやっていることに対して意見がほしい、 あるいは自分以上のノウハウを持っている人から吸収したい、 議論したいというのもあると感じています。 サイバーエージェントの場合はプロジェクトを軸とした組織になっていて、

チームの中でインフラエンジニアやデベロッパが1人しかいないというケースもあります。そうすると、 自分で考えたことがそのままプロジェクトに反映されて、 あとの運用にも影響を及ぼすことになりますよね。それでも、 プロジェクトにアサインされたからには自分で判断して決断しながら仕事を進めていかなければなりません。そのとき、 勉強会で自分がやっていることを発表し、 「自分はこのように考えてプロジェクトを進めたけれど、 どう思う?」 といったように話を聞けるわけです。 仕事を進めるうえで壁にぶつかったり、

自分では解決が難しい問題が立ちふさがったりすることはありますよね。あるいは壁をこういう方法で乗り越えたけれど、 それが合っているかどうかわからないとか。そのとき、 公式の勉強会であれば本当に数多くの人が集まっているので、 そこで発表して意見がもらえれば、 その人にとってはすごく助かるのではないかと考えています。 - ――これまでの勉強会で、

一番盛り上がったのはどういった内容だったのでしょうか。 織田:つい最近の話ですが、

サイバーエージェントが主催しているフロント系の技術セミナーである 「Frontrend」 と、 GoogleのChromeチームのエンジニアが講師となる 「Chrome Tech Talk Night」 がコラボレーションした 「Frontrend x Chrome Tech Talk Night Extended」 ですね。実は社外の方に講師として登壇していただいたり、 外部のイベントと共同でサイバーエージェントが場所を提供したりといった勉強会も行っています。そのときはGoogleのAddy Osmani氏とJake Archibald氏、 そしてPaul Irish氏に講師を務めていただきました。これは大盛況でした。

準備に時間をかけるよりまず勉強会の流れを作る

- ――こういった勉強会を自分の会社でもやりたいという人は多いと思います。アドバイスはありますか。

織田:始めるときに、

文化の形成という意識を強く持つことが大切だと感じています。運用をどうするか、 あるいはテーマをどう選定するかが気になるという人が多いかもしれませんが、 実はそういったことはあとからでも何とかなるんですよね。なので、 あまり形から入るのではなく、 勉強会を継続させていくことで、 組織として何を形成し達成するべきかという目的意識を持つことが重要ではないでしょうか。 とりあえず集まって何かしようというような軽い意識でやっていると、

なかなか続かないんですよね。新しい文化を創るんだという意識を持って取り組み、 それを周りに話して協力者を得ながら進めていく。 そういった意味で、

ちゃんとゴールが設定されていて目的意識があれば、 多少準備不足でもかまわないのではないでしょうか。おそらく、 ちゃんと準備されていないから参加しないっていう人はそんなにいないでしょう。仮にそういう人がいたとしても、 その場はそれでもかまわないと割り切ってしまう。ただ、 いつでも参加できるようにしておいて、 最初に反対した人でもあとから参加できるようにしておく。つい準備に時間をかけたくなりますが、 それよりも勉強会の流れを作ることが重要です。 - ――最後に、

今後の展開を教えてください。 織田:現在は勉強会をSkill U Fridayという名称でやっていますが、

徐々に規模が大きくなってきて、 細かなノウハウは発表するべきではないといった空気がちょっとずつ出てきているんですね。それを感じ取ったので、 職能別といった形で小さな座談会を作ることを考えています。 たとえばインフラだったらインフラトークのような形で、

職能別でトークセッションするといった場を作る予定です。ここでは、 結論がなくても検証がなくてもいいですと。とにかくその職能で集まって話しましょうということです。そこでまとまったネタを表に出して、 Skill U Fridayで発表するというような流れを作りたいですね。 いずれにしても、

とにかく気軽に取り組みつつ、 設計されたものを計画的に積み上げていく。その堅さと柔らかさをうまい具合に混在させて、 それぞれのエンジニアが持つノウハウやTipsをサイバーエージェントの知識として活かせるようにすることを目標に、 これからもナレッジマネジメントを続けていきます。