ソーシャルゲームの特徴として、

分析結果から課題を抽出してゲームを改善

- ――データマイニンググループの基本的な業務の流れを教えてください。

井澤:グループスでは、

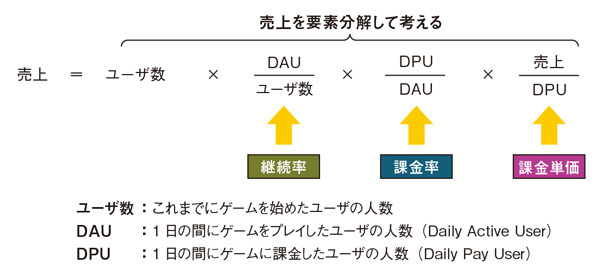

コンテンツごとにデータマイニングの担当者がいます。各担当が売上という結果を 「ユーザ数×継続率×課金率×課金単価」 という基本KPIのかけ合わせの形で分解し、 施策目的として設定したKPI [1] の達成状況を分析します (図1)。たとえば、 ゲーム内の各イベントにはそれぞれ目的が存在するので、 目的どおりにユーザが動いてくれているか、 その結果が基本KPIにどのように現れているのかを考えていくわけです。問題があれば分析結果から課題を拾い上げ、 そのゲームの改善につながる知見を導き出します。これが我々の基本的な仕事ですね。 - ――データ分析はどのようなシステムで行っているのでしょうか。

滝:解析環境としてはMicrosoft SQL ServerとHadoopを利用しています。Hadoopでは対話的に操作できるPigを利用して解析し、

その結果を、 そのゲームの担当者であれば誰でも見られる管理画面に取り込んでいます。また、 問題を分析する場面では、 IBMの統計解析ソフトウェアであるSPSS Statisticsを利用しています。 - ――分析を行う際、

特に注目している指標はありますか。 井澤:コンテンツの成長段階によって、

ユーザ数の伸びが緩やかになり、重視すべきデータは異なると考えています。いわゆるプロダクトライフサイクル的な考え方ですね。たとえば、 リリース直後でコンテンツが成長段階にあれば、 新規ユーザが離脱しないようなマネジメントでユーザの母数がどれだけ増えているかをメインに見ていきます。 コンテンツが成熟期に入ると、 そこからは既存ユーザの満足度を高める方向のマネジメントでユーザの母数をどれだけ維持できているかを見ていきます。

「データ様に聞け」がグループスの合い言葉

- ――たとえば売上が伸びないといった場合、

どのような考え方で課題を見つけ出すのでしょうか。 井澤:コンテンツの成長期であれば、

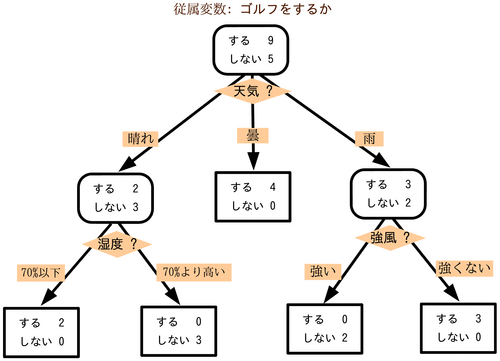

前述したように母数となるユーザの継続率が重視すべきポイントだと考えています。そのうえで、 それぞれのユーザを調べ、 継続するユーザと離脱してしまうユーザの傾向を見ていくという手法をとっています。そのやり方はいくつもありますが、 一般的な多変量解析ならディシジョンツリー分析 (決定木分析) を使って、 ゲームを継続するユーザと離脱するユーザの違いがどこにあるのか、 ゲーム内のパラメータの違いなどを抽出し、 それに対してどういう改善策を実施するのかを考えていきます (図2)。具体的には、 まずは離脱してしまったプレイヤーと継続しているプレイヤーについて、 同じ状況でのデータを取得します。そして、 それぞれのユーザのプレイ履歴や動向、 ゲーム内のバトル回数やカードを強化した回数、 あるいはカードを取得した回数などについて比較し、 離脱したプレイヤーの心理を想定したうえで、 継続してプレイしてもらうためには何が必要かを推測していくわけです。 - ――グループスのビジネスにとって、

データ解析の重要性はどういう点にあるのでしょうか。 井澤:グループスの標語に

「データ様に聞け」 というものがあります。これは自分たちがわからないことは、 データの中にあるということなんです。つまりデータ解析というのは、 データが語っている内容をうまく解釈して答えを見つけ出すこと、 そして解釈した答えを企画や開発のメンバーが把握して、 自分たちの仕事にフィードバックすることだと考えています。

自分自身でゲームをプレイし仮説の精度を高める

- ――データの中に埋もれている答えを見つけ出すには、

それを見つけるための 「目」 が必要ですよね。その目はどうすれば育てられるのでしょうか。 滝:たとえば、

カード合成ができるというゲームにおいて、 プレイヤーがあまり合成をしていないという結果が出たとします。そのとき単純に、 合成が簡単にできるようにすればよいのかというと、 ゲームのシステムが変わってくる可能性もあって、 けっして正しい対応ではないと思います。そうではなく、 なぜプレイヤーが合成しないのかを深く考える必要があるわけです。 ただ、

そもそもゲームの内容について熟知していなければ深く考えられません。つまり、 データから答えを見つけるための目を養うには、 やはり自分自身が1人のプレイヤーとなってゲームをプレイすることが重要だというわけです。 井澤:やっぱり自分自身がゲームをプレイするっていうのは大事ですよね。問題意識を持ってゲームをプレイして、

どういった改善ができるか考える。そのうえでデータを見ると、 自分が思っていたことが一般のプレイヤーにとっても問題点になっていることが数字から裏付けられることがあるわけです。 また、

そもそも問題の解決のステップは 「What」 (何が問題なのか)、 「Where」 (どこが問題なのか)、 「Why」 (なぜ問題なのか)、 「How」 (どの程度の問題か) といったステップで考えると思います。ただ、 データが教えてくれるのは 「What」 と 「Where」 までなんですね。そこから先は自分で仮説を立てて考えなければならない。その仮説構築の精度を高めるには、 やはりプレイヤーとしての体験や感覚というものを自分でしっかり持っていることが重要です。データだけを見ればわかるという人が多いんですが、 けっしてそうではありません。 - ――そのようにデータ分析を進めて改善すべきポイントが見つかれば、

当然企画の方へフィードバックすることになると思いますが、 そのコミュニケーションで気をつけていることはありますか。 井澤:人によっても異なりますが、

1つはデータだけで話さないということですね。たしかに、 データがこうだからこのように改善すべき、 という話は説得力があるのかもしれませんが、 上から目線になってしまうと、 やはりスムーズにコミュニケーションが進みません。そこで大切になるのが、 先ほどもお話しした自分自身でのゲーム体験なんです。自分がプレイヤーの立場で話をすることにより、 企画の人との相互理解がより一層深まります。ただ、 そこは人によっても違っていて、 理詰めで話せばわかってくれる人もいるので、 そのあたりは柔軟に対応することが重要だと思います。 滝:実は僕自身はもともとエンジニアで、

依頼する必要がある場合はキチンと理由を説明するようにしています。理由がなければ 「なぜその修正が必要なの?」 という話になってしまうので。

チェックすべき指標を事前に明確化してすばやい改善を実現

- ――展開の早いソーシャルゲームにおいて、

PDCA (Plan:計画、 Do:実行、 Check:評価、 Act:改善) サイクルを回していくためにはどういったことが重要になるのでしょうか。 井澤:たしかにソーシャルゲームの場合、

たとえば3日あるいは4日間限定でイベントを実施することがあり、 改善すべき点をなるべく早いスパンで見つけて修正する必要があります。1日目にデータを取得して2日目に改善点を洗い出し、 3日目で修正するというのでは間に合わないので、 早いテンポで修正点を洗い出して改善していかなくてはなりません。 そのために我々が注意しているのは、

実施する前にチェックすべきポイントを明確にするということです。イベントを設計する企画のメンバーは、 そのイベントの目的を検討するわけです。その目的を達成するために何に注視すべきかを考え、 取得すべきデータを明確にして準備することが大切になります。たしかになかなか難しいのですが、 事前に準備を終わらせたうえですばやく検証し、 適切にフィードバックしていくということを意識しています。 滝:もう1つは、

各プロジェクトチームのメンバーが見られる管理画面で、 誰でも見られるような状態にしておくことも有効だと考えています。たとえデータマイニンググループでなくても、 プロジェクトチーム内の誰かが気づけば改善することはできますよね。データを取得していても、 誰も気づいていないのでは意味がありません。そこで、 多くの人がデータを見て気づける状態にしておくというわけです。

ゲームのブラッシュアップとプレイヤーの離脱の抑止で貢献

- ――もしグループスにデータマイニンググループがなければどうなっていたでしょうか。

井澤:厳しい質問ですね

(笑)。正直なところ、 企画に携わっているメンバーの発想はすごくおもしろいので、 そこに起因してうまくやっていけるのではないでしょうか。ただ企画のメンバーが作るのは0から1の部分で、 僕たちの仕事は1を1. 1とか1. 2にするということだと考えています。なので企画の人たちが作り上げた1に対してブラッシュアップを行い、 上積みしているというところでは貢献できているのかなと思います。 滝:離脱の抑止という観点でも、

データマイニンググループの役割は小さくありません。たとえば、 問題があってプレイヤーの継続率が下がった場合、 どんなところに問題があるのかを探り出せるのは、 やはり我々データマイニンググループだと思っていますので。企画サイドだと、 単純に 「おもしろくないから」 と割り切ってしまうのかもしれませんが、 データマイニンググループであれば、 得られたデータを深掘りし、 さらに仮説を立てて検証することによって継続率が低い理由を導き出せる。そこは大きな役割の1つだととらえています。 - ――最後に、

お2人の目標を伺わせてください。 滝:私はもともとエンジニアということもあり、

もっといろんな人が簡単にデータを見られるようなしくみを作っていきたいと考えています。データはただ見るだけだと勘違いされることもあるので、 そこはデータの見せ方などで工夫していく必要はありますが、 いずれにしても今以上に多くのデータに簡単にアクセスできる環境を整えたいですね。たとえば、 ソーシャルゲームのUI (User Interface) についてのデータは追い切れていない部分があります。そういったデータを取得して分析できるようになれば、 UX (User eXperience) をもっと高められるのではないかと思います。そういった部分を改善していきたいですね。 井澤:エンジニアリング的な部分は滝に任せているので、

私はデータマイニングの最新知識の習得、 そして分析という部分での技術レベルの向上を目標にしています。データマイニンググループの目的も、 グループスのコーポレートスローガンである 「もっと “おもしろい” を目指す」 ことですが、 それに対して自分自身は何をすべきかについて考えるとき、 最適なソリューションの道を描けるようにしていく必要があると感じています。たとえば、 簡単な分析で解決できることもあれば、 最新の知見を活用しなければならないケースもあるでしょう。そうした最新の動向も知っておかなければ、 いざというときに精度の高い分析につながりません。そのため、 しっかりデータ解析の最新動向を追いつつ、 そこで学んだ内容をデータマイニンググループにフィードバックするしくみを作ることを目指しています。 - ――本日はありがとうございました。

グループスでは、

URL:http://

- 提供ソーシャルゲーム一覧

- URL:http://

gloops. com/ service/