マイクロはちゅねって何?

本連載で取り上げるマイクロはちゅねは、初音ミクのデフォルメ・キャラクターとして広く知られている「はちゅねミク」を、模倣して実体にしたものです(図1)。初音ミクやはちゅねミクの特徴的な行動として右手に持ったネギを振るというものがありますが、もちろんマイクロはちゅねもこの動きができるようになっています。というよりも、ネギ振り以外の動きは一切できませんし、本人もする気がないそうです(笑)。

図1 マイクロはちゅね。標準サイズで約3cmの大きさ。シンプルな原理ながら、小さくしたり増やしたりマイコンをつけたりロケットに乗せたりと、多彩な発展と遊びが可能。広いネット工作の世界へ入っていくための格好の素材

マイクロはちゅねの特徴として、実用性の縛りがない純粋な遊びであることと、それがゆえに多彩な発展が可能だ、ということが挙げられます。後述するとおり、マイクロはちゅねの動作原理はシンプルで工作入門にぴったりなのですが、作り方や応用(?)をさまざまに工夫できるので、工作上級者でも飽きがきません。噛めば噛むほど味が出るスルメのようなものです。また、電子工作などの初心者向けキットは普通、「市販製品の方が遥かに優れていて、折角作っても凄いことをしたという達成感がない」という理由から、一度作ったきりで終わりになりやすいものです。しかし、マイクロはちゅねはどこにも売っていませんし、自分ならではの創意工夫をする余地が沢山あります。

「公開して見せるネット工作」の世界へ入ってみよう!

マイクロはちゅねの作成には、さらに大きなメリットがあります。ネット上での工作に参加して趣味の幅を大きく広げていくための、格好のきっかけになるのです。

順を追って説明しましょう。

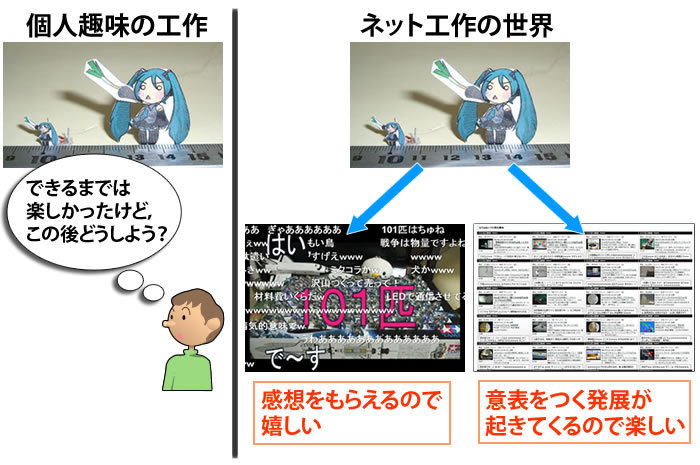

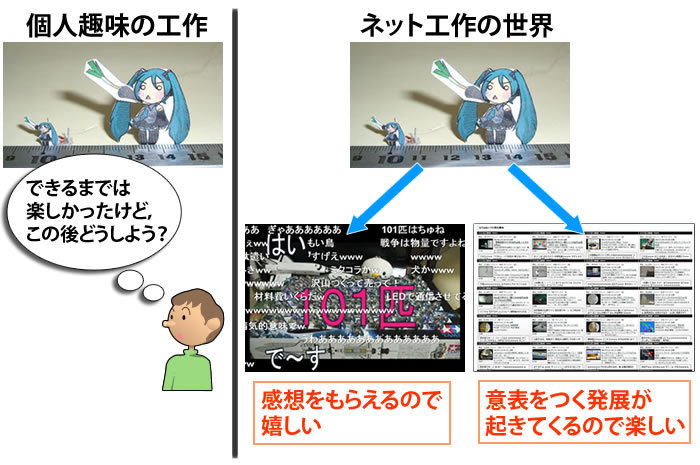

初音ミクやはちゅねミクなどのキャラクターや、ニコニコ動画やYouTubeといった動画投稿サイトの出現を機に、「物作りの過程や結果を動画としてネット上で公開し、多くの人に見てもらってリアクションを楽しみ、発展させる」というスタイルの趣味が生まれ、ここ1、2年で定着してきています(図2)。これまでの日曜工作は自分一人か身近な友人達だけで楽しむ傾向が強かったのですが、それと比べると、ネットならではの全国的広がりがある世界です。アマチュア無線などと共通する面が多くあります。

図2 物作りはそれだけでも楽しいことだが、ネット上に公開することで、もっと面白い物を作ろうというモチベーションを貰うことができるし、他の人達との話の中から新しい着想・展開が生まれるといった広がりも出てくる

その中でも、とくに電子工作・プログラミング・機械工作などをする人たちが、ニコニコ技術部という緩やかな寄り集まりを作って積極的に活動しています。会員制などではなく、初心者から始まってトップクラスのエンジニアやSF作家さんまで、小学生からおじさんまで多様な人達がいます。要はウケる工作をしさえすればよいので、スキルレベルが低くても非難されるようなことがなく、誰でも自由に物を言えます。ネット上で毎日情報交換がなされていますし、勉強会と称して頻繁に各地で集まってもいるので(いつも100人近い参加者で盛況です)、覗いてみるとよいでしょう。このような形態の技術コミュニティは、過去にはありそうでなかった非常に斬新なものです。

話を元に戻すと、このような全国的コミュニティで楽しんでいこうとする時、マイクロはちゅねで最初のきっかけを掴むことができます。ネギ振り工作が登竜門として認知されているからです。まとめページを見れば、ネギ振りがいかに楽しまれているか一目瞭然です。

マイクロはちゅねは技術入門にうってつけ

マイクロはちゅねは、工作入門用の題材としてはうってつけです。一番シンプルなバージョンが、図3左に示すものです。てこのように吊り下げられている腕に小さな磁石(金色の部分)が貼られており、電磁石に通電すると反発して動きます。街にある商店で、振り子のように動くホップが置いてあるのを時々みかけますが、あれと同じ原理です。

図3 マイクロはちゅねの一番素朴な形態(左)と、マイコン制御にした発展形(右)。原理は電磁石と磁石の反発で単純そのものだが、実際に作り始めると、材料選択・機械設計・回路設計・プログラミングなどの基本知識がまんべんなく必要。総合力が要るので、なかなかあなどれない

さて、これを読んでどう思われたでしょうか? 筆者ならば、「なんだ、簡単じゃないか。わざわざ自分で手を動かしてやってみる必要はないな」と、ついつい思ってしまうかもしれません。ところが、筆者の経験ではまさにそこが落とし穴で、作れる気になったまま過ぎていくか、本当に物を作れるようになるかの分かれ目です。

マイクロはちゅねを実際に作ろうとしてみると、腕の吊り下げをどのような機構でやるか、磁石や電磁石の強さをどうするか、電磁石をどんな素材でどう作るか、部品をどう入手するか、自分の使える小遣い(笑)・時間・工具・能力でできるかなど、沢山の障壁があることにすぐ気づきます。また、もし30cmのはちゅねミクや3mmのはちゅねミクを作ろうとすれば、基本原理が同じであっても図2と同じ部品・手法で作ることはできません。

キット等を作る場合と異なり、このような「やり方に迷う」体験をできることが、題材としてうってつけと述べた理由の一つです。

もう一つの理由は、ウケを狙って面白いことができるよう発展させていく過程で、色々な分野の基礎を学べるということです。たとえば作者の顔を見たらネギを振るようにしよう、と思い立ったなら、マイコンやPCによる制御をするため、電子回路・インターフェース・画像処理などの知識が必要です。もっと趣向を変えて、たとえば水中で動くようにしたければ、動作原理や材料なども手直しが必要になるでしょう。どうすればできるかを調査・実験していく過程で、丸暗記の勉強とは異なった生きた知識がどんどん身につきます。

第2回から、機械部の設計、電子的な制御、各部の組み立て、他機器との接続などについて、具体的な方法と拡張の仕方を説明していきます。