6月6~8日に横浜で開催された「LinuxCon Japan 2012」は、Linuxをはじめとするオープンソースソフトウェア(OSS)分野の国際技術カンファレンスとしてアジア地区で最大規模のイベントで、日本では4回目のLinuxConです。今回は、その中から2日目の基調講演の内容をレポートします。

情報家電業界ではOSの長期サポートプロジェクトが進行中

2日目は、NECの柴田次一氏のセッション「Collaboration in the Open Source World」で幕を開けました。スマートフォンやタブレットなどの組込分野で注目されるLTSI(Long-Term-Support Initiative)の取り組みについての解説です。

NEC 柴田次一氏

「ちょうど10年前、2002年頃にはエンタープライズシステムのLinuxサーバを誰がサポートするかで問題になりました」と氏は言います。エンタープライズシステムの中でもミッションクリティカルな部分にLinuxサーバを採用するユーザが増え、長期間に渡るサポートが必要になってきたころです。ミッションクリティカルなシステムでは安定性を求めて枯れたバージョンが導入され、しかも長く使われる傾向が強いのに対し、進歩の早いLinuxのメインラインから、どのようにバグフィクスなどを取り入れるかが課題となりました。そのギャップを解消し、Linuxエンタープライズシステムを安定稼働させるのに効果を発揮したのが、特定バージョンの古いカーネルに対しメインラインのバグフィックスをバックポートする、LTS(Long-Term Stable)の仕組みでした。

LTSIも、同じく長期サポートのニーズに対応すべく動き出したプロジェクトです。以前から、家電製品のライフサイクルがAndroidOSのライフサイクルに合わないことが課題となっていました。「 Androidカーネルは平均6カ月くらいで新バージョンがリリースされますが、Android搭載機器の製品寿命は2年ほど。ベンダーは4つのバージョンを並行してサポートしていかなければならず、ハードな仕事となります」( 柴田氏) 。

LTSIでは、LTSと同じく特定のカーネルを選んで業界共通の基盤とし、長期サポートを行います。バグフィックスのバックポートだけでなく、メインラインへのアップストリーム活動もサポート、「 ライフタイムをリーズナブルなものにし、開発コストを下げる」というものです。また、LTSIには、デベロッパー向けにMLでインフォメーションを行うなど、業界全体で情報や経験を共有する場としての機能もあります。

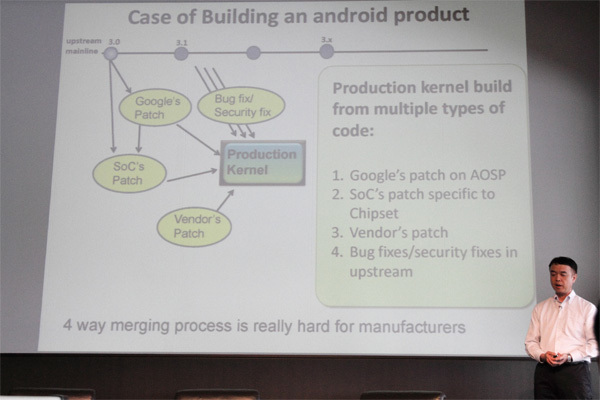

Androidデバイスでは、バックポートされたバグフィクスやセキュリティパッチや、googleから提供されるパッチに加え、端末が採用しているチップベンダーによるパッチ、デバイスを製造したベンダーからのパッチの4種類があり、サポートが複雑化している

「いま、業界内では、多くの企業が同じバグに取り組んでいます。A社が対処したバグは、同じカーネルを使うB社でも同じように対処しなければならないのです。こうしたバグフィクスを業界内でシェアすることでメリットが生まれます。LTSIのメンバーになることはボランティアではなく、参加することが会社の利益となるのです。さらに、エンジニアたちの間にも企業の壁をまたいで情報共有を行い、コラボレーションをする。これこそオープンソースらしい取り組みだと言えるでしょう」

仮想化関連企業はクラウド構築を容易にすべく周辺環境の整備に取り組む

IBM Linux Technology CenterのDirector、Jim Wasko氏は、「 Virtualization Advancement With Linux」と題したセッションで、Linuxにおける仮想化の進化について語りました。IBMは1967年にメインフレームのSystem360で仮想化を実現して業界に先駆け、最新のPureSystemsに至るまで、仮想化技術を取り入れた数々のシステム基盤を提供し続けています。

IBM Linux Technology Center Director

Wasko氏は、OSSの仮想化技術で現在最も注目されているKVMについて、「 ビジネスに求められるパフォーマンス、セキュリティ、コストの要件からみて、KVMは“ Ready for Business” といえます。IBMをはじめとするOVA(後述)メンバー企業の顧客でも数多く採用されています」と説明しています。

「KVMはチューニングすると極めて高いパフォーマンスを発揮します。チューニングの参考となる事例も豊富です。逆に、チューニングしないままでは、必ずしも良いパフォーマンスとはいえません。一般的に、メモリが大容量でコア数の多いシステム、ハイエンドのI/Oを備えたハードウェアほど有利になります。そしてデータセンターでは、物理ハードウェアのデータ入出力がハイパーバイザのパフォーマンスに大きく影響してくるため、データセンターのデザインはチューニングと同じく重要なものとなります」

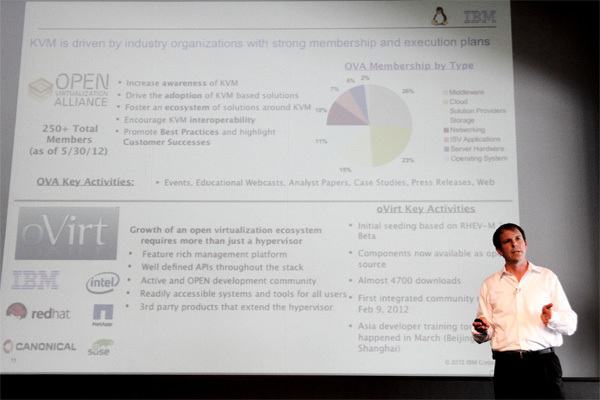

より大規模な環境で仮想化環境を活用していくには、仮想化技術だけでなく、その技術を生かす周辺環境の整備も重要になってくるというわけです。こうした環境整備は、業界団体の形で進められています。そのひとつに、250以上のメンバー企業が加盟するOpen Virtualization Alliance(OVA) があります。OVAには、仮想化、データセンター、クラウドソリューションなど多種多様な企業が関わっており、KVMに関連した周辺ソリューションを育成したり採用の拡大を目指しています。また、oVirt は、プロビジョニング、管理、モニタリングといった仮想化エコシステムを確立させ、仮想化されたデータセンターをマネジメントするためのプラットフォームを構築していこうとする団体です。

OVAとoVirtの概要

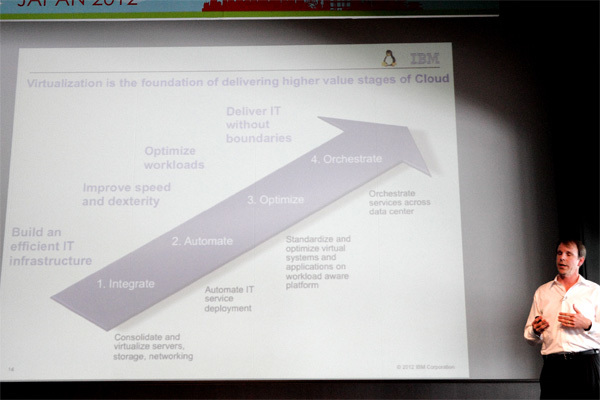

仮想化技術はクラウドに必要不可欠な要素でもありますが、たとえばKVMだけでクラウドが実現できるわけではありません。上記のような仮想化周辺環境整備は、クラウドの構築に足りない要素を整えていくステップでもあるのです。仮想化からクラウドの実装までには、統合、自動化、最適化、そしてオーケストレーションという各段階があると、Wasko氏は説明しています。

「Linuxの仮想化はITの可能性を大きく拡大してきました。業界各社の協業による努力が、KVMをはじめとするLinux仮想化の各コンポーネントを急速に進化させています。今後も、クラウドなど各種ソリューションは、Linux仮想化によって構築されていくことでしょう」

統合、自動化、最適化、そしてオーケストレーションという段階を経てクラウドへ

ディストリビュータそれぞれの道

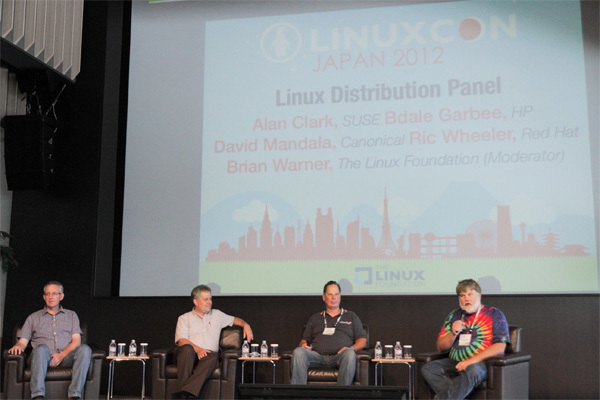

3つ目のセッションは、パネルディスカッション「Linux Distribution Panel」 。4つのLinuxディストリビューションを代表して、Red HatのRic Wheerer氏、SUSEのAlan Clark氏CanonicalのDavid Mandala氏(Ubuntu) 、HPのBdale Garbee氏(Debian)が登壇、モデレーターはThe Linux FoundationのBrian Warner氏が務めました。

各ディストリビューションを代表する、パネルの4名。写真左から、Red HatのRic Wheerer氏、SUSEのAlan Clark氏、CanonicalのDavid Mandala氏(Ubuntu) 、HPのBdale Garbee氏(Debian)

Clark氏は、「 これまでの歴史でSUSEが学んだのは、『 Linuxのオープンさを信じる』ということ。それが成功につながっていると考えています」と語りました。「 我々は特にメインフレーム市場で大きな成果を挙げ、さまざまなパートナーに恵まれ、そして楽しみながら仕事をしています。エンタープライズとしては顧客の選択肢の自由度を提供すること、またクオリティの高さ、そしてベンダーロッキングを作らないこと、これらが重要です」

一方、Garbee氏は、Debianの独特のスタンスについて語りました。

「Debianは、ご承知のように、非商用に完全に特化しているという点で、他のディストリビューションとは少し違う特別なコミュニティです。新しいプロジェクトを立ち上げる際の質問として、あるいは我々に対する助言として、どのような組織を作るのがよいのか、といった議論がよくあります。プロジェクトやコミュニティのあり方は非常にさまざまでが、まず最初に考えなければいけないのは、そのコミュニティやプロジェクトがどのような価値をシェアしようとしているか、という点です。Debianにおける根本的な価値は“ 社会契約” です。フリーなソフトウェアを提供し、オープンな形でコミュニケーションすること、それらの価値を大事にしています」

Mandala氏は、Microserverへ向けたUbuntuの取り組みについて説明。

「Microserverはラックあたり72サーバ以上の非常に高密度な設置が可能、そして消費電力も非常に低いのが特徴。これを横方向に展開させ、非常に多くのコネクションに対処させるなどといった使い方が可能です。強力なCPUパワーで仮想化をするのと、小さなCPUを多数使うのとで、パワーやスペースがどのように違うのか、来年には検証を行う予定で、2つの大手ベンダーが参加することになっています」と語りました。

モデレーターを務めた

そしてWheerer氏は、Fedoraの存在意義について説明しました。

「私としては、Fedoraはソフトウェアを評価し、急速な進化を遂げるための場と考えています。カーネルやライブラリ、その他さまざまなソフトウェアとの関係を評価した上で、機が熟した段階でプロダクトレベルのソフトウェアとして取り入れているのです。そうしたアップストリーム・ファーストの考え方に沿って、Red Hatに、クラウド、仮想化、ストレージなどといった機能を取り込んできました。検証をしてプロダクションレベルにしていくのはフラストレーションではありますが、Fedoraとエンタープライズ向けディストリビューションとの違いはサポートを我々が提供するかどうか、すなわち我々は顧客に対して提供するソフトウェアには特に注意深くあらねばならないのです」