この連載では、OSSコンソーシアム データベース部会のメンバーが、さまざまなオープンソースデータベースの毎月の出来事をお伝えしています。

「OSS応援団体の役割とこれから」をオープンソースカンファレンス2021 Online/Springで開催

3月5日~6日にかけて、オープンソースカンファレンス(OSC)2021 Online/Springが開催されました(開催レポート)。これまでもOSSコンソーシアムはオープンソースビジネス推進協議会(OBCI)と一緒に共同企画をしてきましたが、今回も共同で企画トラックを実施しました。OBCIはOSSの普及と啓蒙を活動目標として2008年から13年間活動してきましたが、このたび解散することとなり、OSCへの参加も今回が最後となりました。

企画トラックは「OSS応援団体の役割とこれから」と銘打って、OSSコンソーシアムやOBCIだけではなく、OSS推進団体の在り方を考える機会にしたいと考えて企画したものです。

前半は、OSSコンソーシアムの7つの部会と支部が特徴ある活動を紹介。データベース部会ではこの連載記事の紹介を兼ねて、2020年のOSSデータベースのトピックスを発表しました。後半は、OBCIの最終講義と、OSS関連4団体の会長・理事長が初めて集いOSS推進団体の役割や課題について考える座談会を開きました。

OBCI最終講義では、OSCの人気セミナーである「OSS入門」の吉田行男さん(OBCI事務局長)と、日本のミスターOSS、石井達夫さんに講演をしていただきました。石井さんの講演については、次のPostgreSQLパートで紹介します。この企画トラックのスライド資料と動画はOSSコンソーシアムのWebサイトにまとめてあります。

座談会「OSS応援団体の役割とこれから」実施中のZoom画面

上段左から、OBCI石井理事長、溝口(モデレータ)、OSSコンソーシアム山崎会長

中段左から、OSSAJ橋本会長、JOPF黒坂理事長、OBCI吉田事務局長

[PostgreSQL]2021年3月の主な出来事

3月はPostgreSQL本体や主要な製品のリリースはありませんでしたので、いくつかの話題を筆者の好みでアラカルト的に取り上げます。

OBCIの歩みとPostgreSQLで振り返るOSSの歴史

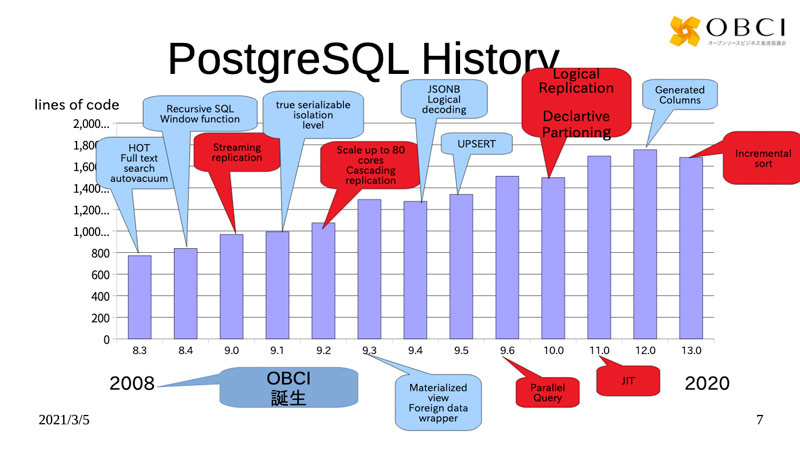

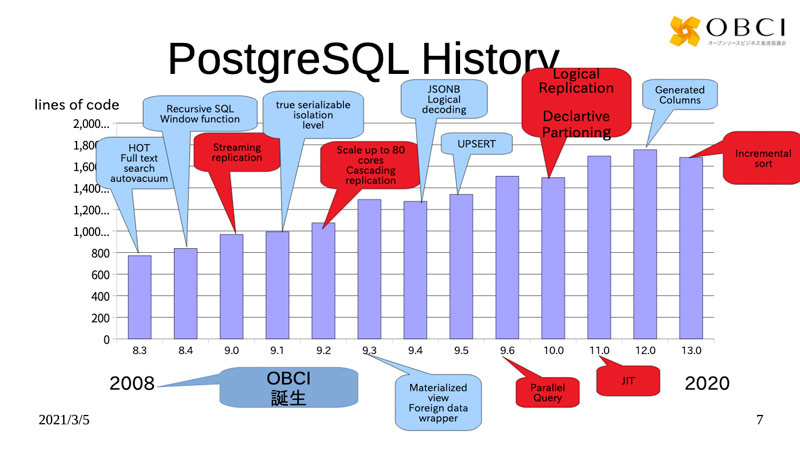

オープンソースカンファレンス(OSC)で実施したOBCI最終講義での、石井達夫さん(OBCI理事長)の講演発表です。PostgreSQLの歴史は35年前の1986年まで遡りますが、「PostgreSQL」という名称になってからでも24年。この中からOBCIが発足した2008年以降、つまりPostgreSQLとしては、つい最近の13年間の状況をふりかえっていただきましたが、ざっと箇条書きにしてみると次のようになります。

- ソースコード行数は2倍強

- CPUコア数に応じた性能向上

- 組み込みレプリケーションが実現

- パラレルクエリが実現

- 大規模パーティショニングが実現

- クラウドでのマネージドサービスの登場

石井さんの発表資料より抜粋

ここからは筆者の私見ですが、これらを年表に照らして見てみると、おおむね2016年頃までに達成できています。つまり、PostgreSQLは大きな山を登り続けて、2016年頃に山頂に到達したとも言えそうです。それから現在でも毎年のメジャーバージョンアップで新機能が追加されていますが、安定性や使い勝手の良さの改善が目立つので、成長の時代から、足下を盤石にする時代になったと言うこともできそうです。

PostgreSQLに限らず以前よりは安定期に到達したと思える定番OSSはいろいろあります。石井さんの話にもありましたが、OSSが普通になったと喜べる面もありますが、クラウド事業者が勢力を拡大する中でOSSとの付き合い方が大きなターニングポイントに来ているのも事実であり、新しい戦略が必要な時代だという認識を持つ必要がありそうです。

PostgreSQLが“DBMS of the Year 2020”に

1月に発表されていましたのでお知らせが遅くなりましたが、db-engines.comが選定するDBMS of the Year 2020にPostgreSQLが選ばれました。PostgreSQLは2017年、2018年にも2年連続で獲得しており、タイトルを3回獲得した初めてのDBMSになりました。なお、前回2019年のDBMS of the YearはMySQLでした。つまり、2017年からのトップはずっとOSSデータベースということになります。

EDB技術ブログに興味深い情報が多数

サポート付きのPostgreSQLや機能拡張版であるEDB Postgresを提供しているEDB(旧EnterpriseDB)の技術ブログが元気です。最近の記事から興味深いものをピックアップしてみます。

- PostgreSQL用のRedHat EnterpriseLinuxのチューニング(3月12日)

- PostgreSQLに精通しているのに加えて特定OSディストリビューションにも詳しいエンジニアというのは多くはいません。OS設定のどこをチューニングしたらいいのかを教えてくれる情報はありがたいものです。もちろん特定の事例が万能というわけでは無いので、各自のケースに適用する際には要注意です。

- PostgreSQLのベンチマーク:予期しないボトルネックの克服(3月23日)

- もうひとつ性能対策関連を紹介しましょう。TPM(毎分のトランザクション数)を単純に測るのでは無く、新規注文数を測ることで性能向上につなげた事例(体験談)です。性能対策では、みんな苦労の中で工夫しているということの表れでしょう。

- kubectl用のCloud Native PostgreSQLプラグイン(3月3日)

- Cloud Native PostgreSQLとは、EDBが提供するKubernetesオペレータおよびコンテナイメージです。EDBが力を入れていることを反映しているようで、Cloud Native PostgreSQL関連のブログ記事がいくつも投稿されています。

- Ansibleで導入が簡単に(3月17日)

- Ansibleを使った自動化ノウハウも繰り返し投稿されているテーマです。

PGCon 2021は5月にオンライン開催へ

PGConは、例年はカナダのオタワで開催されているPostgreSQLの年次世界大会と呼べるイベントです。昨年はコロナ禍の影響で開催直前になって通常開催を取りやめてオンラインに移行しました。今年もやはり通常開催は難しいので規模を縮小してオンライン開催となりました。

“Con”ferenceですから、例年は事前に発表を募ってプログラムを組みますが、今年はアンカンファレンスのみとなる様です。ほとんどが技術トピックス(“hacking topics”と書かれています)になり、発表者は当日に決定とのこと。「来年の2022年には通常開催に戻したい」という期待も表明されています。PGConに限らず、いろんなイベントが通常開催できるようになるのが待ち遠しいですね。

[MySQL]2021年3月の主な出来事

2021年3月のMySQLの製品リリースはありませんでした。本連載の第65回でご紹介したMySQLベースのクラウドデータベースMySQL Database Service(MDS)の分析処理を高速化するHeatWaveのアップデートが2月9日に引き続き3月15日にも行われています。

MySQL関連のイベントとしては3月4日にスクウェア・エニックスによるHeatWaveの検証結果を共有するウェビナーと、3月12日にMySQL 5.6や5.7から8.0にバージョンアップするポイントを解説するウェビナーが日本オラクルのMySQLチーム主催で開催されました。3月19日の夜には日本MySQLユーザ会が主催するオンラインイベントが開催されました。ユーザ会の副代表である坂井さんがスローガンとして提案された「MySQL 41 SPEAKERS in 2021 プロジェクト」の成果ともいえる、これまでイベントなどで登壇された経験のない方々による多彩なテーマでのプレゼンが印象的でした。

HeatWaveの機能拡張

MDSのオプションとして提供されるHeatWaveはMySQLサーバー本体のリリースよりもより頻繁に機能追加が行われています。2月9日にリリースのHeatWave 8.0.23-u1では、テキストデータ型への対応や、TO_SECONDS()、UNIX_TIMESTAMP()、FROM_UNIXTIME()、TIME_TO_SEC()といった日時関連の関数がSQL文中で使われている場合でも処理がHeatWaveノードにオフロードされるようになっています。

3月15日にリリースされたHeatWave 8.0.23-u2では分析処理で利用機会の多い集計関数のサポートが拡充されています。またHeatWaveノード内での処理は直列化されて実行されますが、8.0.23-u2からは実行中の処理があるタイミングで後続の複数の処理がHeatWaveノードにオフロードされた場合に、処理時間が短いと推測されたものから優先的に実行することで処理全体の最適化を行うようになりました。

「MySQL 41 SPEAKERS in 2021 プロジェクト」と日本MySQLユーザ会会(MyNA会)

2020年11月の日本MySQLユーザ会会、通称「MyNA会」で、2021年のスローガンとしてユーザ会のイベントで新しい発表者を増やしたいという「MySQL 41 SPEAKERS in 2021 プロジェクト」をユーザ会の副代表の坂井さんが提唱されました。

3月19日のMyNA会では、日本オラクルでMySQLのマーケティングを担当している私市(きさいち)さんをはじめ、@lrf141(けんつ)さんと@NayutaYanagisawさんもMyNA会で初めて登壇されました。特に私市さんはセミナーなどでの登壇自体が初ということでしたが、イベントの運営や、MySQLの日本語と英語のニュースレター配信などの業務に加えて、MySQLのウェビナーで登壇した人だけが手に入れることができるイルカのぬいぐるみを考案し生産したことを紹介するなど、技術的なトピックスとは違った内容で注目を集めていました。当日の模様はYouTubeの日本MySQLユーザ会のチャンネルにてご覧いただけます。チャンネル登録もぜひ。

オープンソースコミュニティのイベントでは発表者がいつも同じような顔ぶれになってしまうことも起こりえます。MyNA会での新しい発表者を積極的に増やしていこうという取り組みは、コミュニティの活性化にも非常に重要なテーマですので、今後も発表者が増えていくことを期待しています。

2021年4月以降開催予定のセミナーやイベント、ユーザ会の活動

| 日程 |

2021年4月10日(土)13:00~14:15 |

| 場所 |

オンライン(Zoomウェビナー) |

| 内容 |

OSS-DB Silver出題範囲の中で最も出題量の多い「運用管理」の、「標準付属ツールの使い方」および「SQLコマンド」について解説します。OSS-DB技術者認定試験の概要を知りたい方、受験を予定されている方向けです。また、商用データベースの技術者認定をお持ちの方で更なるキャリアアップを目指される方にもお勧めです。ただし、本セミナーは試験対策ではなく、試験概要のご説明及びポイント解説です。

なおセミナーでは、ZoomのQ&A機能を利用して講師に直接質問をすることができます。 |

| 主催 |

特定非営利活動法人LPI-Japan |

| 日程 |

2021年4月16日(金)午後 |

| 場所 |

オンライン(Zoom) |

| 内容 |

MySQLを迅速なビジネス展開の基盤として活用されている合同会社DMM.com様に、MySQL Database Serviceの分析エンジンHeatWaveの検証結果をご紹介いただくこととなりました。2021年3月に開催されたゲームセミナーVol.2でのスクウェア・エニックス様の発表に続き、お客様による2回目のHeatWaveの検証結果発表のウェビナーとなります。

DMM.com様より、他社データベースからHeatWaveに移行した際の性能向上の結果、運用の観点からのメリット、今後のサービスへの期待などをご紹介いただく予定です。DMM.com様ならではの視点や取り組み、皆様の環境でのHeatWave活用に役立つノウハウを学べる貴重な機会となります。ぜひご参加ください。 |

| 主催 |

日本オラクル株式会社 MySQL Global Business Unit |

| 日程 |

〔Online/Nagoya〕2021年5月29日(土)10:00~18:00

〔Online/Hokkaido〕2021年6月26日(土)10:00~18:00 |

| 場所 |

オンライン開催 |

| 内容 |

オープンソースカンファレンスはオープンソースの「今」を伝える総合イベントとして、東京だけでなく、北は北海道、南は沖縄まで全国各地で開催していますが、2020年の春以降はオンライン開催になっています。OSSデータベース関連のセミナーについては公開されるプログラムをご参照ください。

Nagoyaは4月16日まで出展者募集中、Hokkaidoは4月中旬に出展者募集開始です。 |

| 主催 |

オープンソースカンファレンス実行委員会 |