前回の

さまざまなPlack::Middleware

Plack::Middlewareの3パターンについて具体的なモジュールを見ながら理解を深めたところで、

なお、

開発を捗らせるPlack::Middleware

プロダクション環境では必要ありませんが、

DebugLogging──コンソールにデバッグ情報を出力する

Plack::Middleware::DebugLoggingは、

enable "DebugLogging";たとえば、Content-type: application/でJSONをリクエストすると、

$ curl -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"user":123}' http://127.0.0.1:5000/?foo=bar上記のようなリクエストを投げると、

"POST" request for "/" from "127.0.0.1"

Request Headers:

.-----------------+-----------------------------------.

| Header Name | Value |

+-----------------+-----------------------------------+

| Accept | */* |

| Host | 127.0.0.1:5000 |

| Content-Length | 12 |

| Content-Type | application/json |

'-----------------+-----------------------------------'

Query Parameters are:

.-----------------------+-----------------------------.

| Parameter | Value |

+-----------------------+-----------------------------+

| foo | bar |

'-----------------------+-----------------------------'

application/json encoded body parameters are:

{

user => 123

}StackTrace::LinkedSource──スタックトレースからソースをブラウザで表示する

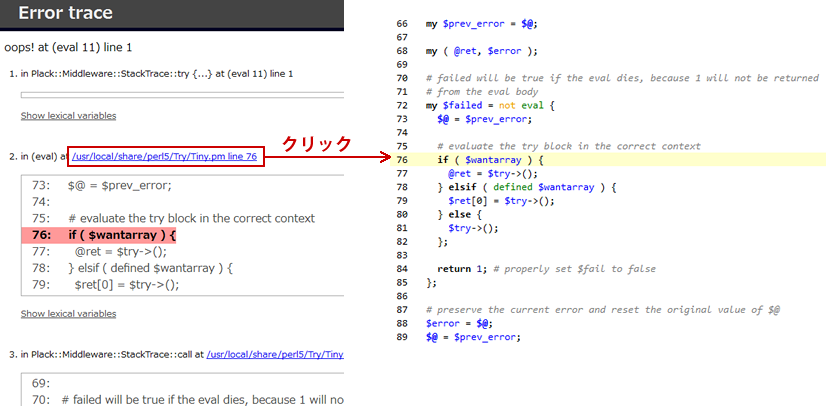

Plackの開発環境では、

enable "StackTrace::LinkedSource",

lib => ['/your/app/lib', @INC];

ローカルの実行環境ならソースコードを参照するのも難しくないと思いますが、

HTTPヘッダを扱うPlack::Middleware

WebアプリケーションでHTTPヘッダを扱う場面はたくさんあります。そうしたものの中には、

ETag──ETagヘッダを自動で付与する

Plack::Middleware::ETagは、

enable "ETag";アプリケーションで静的ファイルを配信している場合は、

ConditionalGET──ステータスコード304に対応する

Plack::Middleware::ConditionalGETは、

enable "ConditionalGET";CrossOrigin──CORSに対応する

Plack::Middleware::CrossOriginは、

enable "CrossOrigin",

origins => '*',

methods => ["GET", "POST"],

max_age => 60*60*24*30;CORSに対応するヘッダは、

プロダクションに常時投入したいPlack::Middleware

ここでは、

次に紹介する2つのPlack::Middlewareは、

MemoryUsage──メモリの使用量を見る

Plack::Middleware::MemoryUsageは、

enable "MemoryUsage",

callback => sub {

my ($env, $res, $before, $after, $diff) = @_;

my $worst_count = 3;

for my $pkg (sort {

$diff->{$b} <=> $diff->{$a}

} keys %$diff) {

warn sprintf("%-32s %8d = %8d - %8d[KB]\n",

$pkg,

$diff->{$pkg}/1024,

$after->{$pkg}/1024,

$before->{$pkg}/1024,

);

last if --$worst_count <= 0;

}

};出力内容はcallbackオプションにコードリファレンスを自分で書く必要がありますが、

B::PVOP 0 = 5 - 4[KB]

B::PVIV 0 = 2 - 1[KB]

B::IV 0 = 10 - 10[KB]

IO::Socket::INET 0 = 137 - 137[KB]

Apache2::Status 0 = 18 - 18[KB]

Symbol 0 = 19 - 19[KB]Profiler::NYTProf──プロファイリングを取得する

Plack::Middleware::Profiler::NYTProfは、

enable "Profiler::NYTProf",

enable_profile => sub { $$ % 2 == 0 },

env_nytprof => 'start=no:addpid=0',

enable_reporting => 0;prefork型のアプリケーションにおいて、

Plack::Middlewareの利用時のTips

さて、

Plack::Middlewareのロード

Plack::Middlewareのロード方法は2つあります。

1つ目は、

use Plack::Middleware::ETag;

my $app = sub { [ 200, [], ["OK"] ] };

$app = Plack::Middleware::ETag->wrap(

$app,

file_etag => [qw/size/],

);2つ目は、

use Plack::Builder;

builder {

enable "ETag", file_etag => [qw/size/];

sub { [ 200, [], ["OK"] ] };

};DSLを使ったロード方法はuseを書く必要がなく、"Plack::Middleware::"の部分を省略できるなど、

また、plackupコマンドでも直接使えるので、

$ plackup -e 'enable "ETag"; sub { [200, [], ["OK"]] }'新しいミドルウェアを試してみる場合などに、plackupコマンドでさくっと試すというのが簡単でお勧めです。

開発環境とプロダクション環境での切り替え

開発環境とプロダクション環境で利用するPlack::Middlewareを切り替えたい場合は、

use Plack::Builder;

builder {

enable_if {

$ENV{PLACK_ENV} ne "production"

} "DebugLogging";

sub { [ 200, [], ["OK"] ] };

}ただし、

気になる人は、

if ($ENV{PLACK_ENV} ne "production") {

enable "DebugLogging";

}実行条件の複雑化への対処

enable_

use Plack::Builder;

use Plack::Builder::Conditionals;

builder {

enable match_if addr(

['192.168.0.0/24', '127.0.0.1']

), "ReverseProxy";

$app;

};Plack::Middlewareのロード順と実行順序

先述したとおりPlack::Middlewareには、

次の2つのPlack::Middlewareがあるとします。1つ目はPlack::Middleware::Fooで、$self->appの前後で標準出力にミドルウェア名を出力するだけです。

package Plack::Middleware::Foo;

use parent qw( Plack::Middleware );

sub call {

my ($self, $env) = @_;

say "Before Foo";

my $res = $self->app->($env);

say "After Foo";

return $res;

}package Plack::Middleware::Bar;

use parent qw( Plack::Middleware );

sub call {

my ($self, $env) = @_;

say "Before Bar";

my $res = $self->app->($env);

say "After Bar";

return $res;

}この2つのミドルウェアを次のように利用します。Foo➡Barの順にenableしています。

use Plack::Builder;

builder {

enable "Foo";

enable "Bar";

sub { say "App"; [ 200, [], ["OK!"] ] };

};これを実行すると、

Before Foo

Before Bar

App

After Bar

After FooenableしたのはFoo➡Barの順でしたが、$self->appのあとに書かれたPlack::Middlewareの処理は、

<続きの

本誌最新号をチェック!

WEB+DB PRESS Vol.130

2022年8月24日発売

B5判/

定価1,628円

ISBN978-4-297-13000-8

- 特集1

イミュータブルデータモデルで始める

実践データモデリング

業務の複雑さをシンプルに表現! - 特集2

いまはじめるFlutter

iOS/Android両対応アプリを開発してみよう - 特集3

作って学ぶWeb3

ブロックチェーン、スマートコントラクト、 NFT