「幸運の女神には前髪しかない」という言葉があります。チャンスをつかむには、事前に準備が必要という意味です。しかし「準備」とはいったい何でしょう? 今回は、リスク許容度を上げることが準備の一つだということを解説していきます。

4倍になる賭け

思考実験をしてみましょう。もしあなたが幸運の女神に出会い、賭けをしようと言われたとします。あなたがお金を賭けると、女神はコインを投げて、50%の確率で4倍のお金をくれます。残りの50%では1円も返してくれません。あなたはいくら賭けますか?

筆者がいろいろな人に聞いたところ、人によって数百円から数千万まで幅がありました。この幅はどこから来たのでしょう?

x円賭けたときの利益の期待値はx円になります[1]。なので期待値を最大化する行動は「あなたが賭けられる最大額を賭ける」になります。つまり、借りられる限度額まで借金をして、全財産と合わせて賭けるのが期待値を最大化する行動です。

人は損失を恐れる

しかしこの選択肢がしっくりこない人も多いでしょう。2002年にノーベル経営学賞を受賞したDaniel Kahnemanのプロスペクト理論がその理由を説明してくれます。

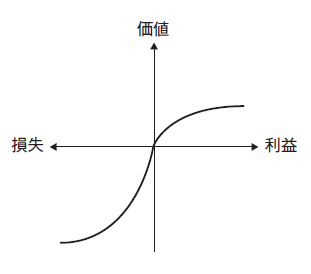

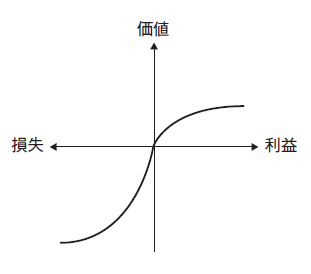

人間がお金の増減に見い出す価値は、そのお金の金額に比例しません。また損をするときのほうが得をするときよりも価値の絶対値を大きく感じます(図1)。この認知のゆがみがあるので、人間は期待値を最大化する行動ではなく、損失を恐れているように見える行動を選ぶのです。そして、この「損失を恐れる度合い」は人によって異なっています。チャンスが同じでも、得られる利益の期待値は人によって異なるわけです。

図1 価値と利益と損失の関係

損失を恐れる度合いを下げること、つまり「リスク許容度」を高めることが、チャンスを活かすうえで重要です。

リスクのないチャンス

もしリスクのない確実に得をするチャンスがあったら何が起こるでしょう? そのチャンスに人が殺到します。たとえば先日、プレミアム付き商品券に人が殺到してニュースになりました。

限られたリソースの奪い合い

チャンスに人が殺到すると、限られたリソースの奪い合いが生じます。商品券の争奪戦もそうです。

ほかの例として、誰でも簡単に作れて儲かる商品があったとしましょう。大勢の人がそのチャンスに飛びついて、その商品を作ると何が起こるでしょうか? 顧客の奪い合いが生じ、売価が値崩れします。「誰でも儲かる」はずだったのに、誰も儲からなくなるのです[2]。

奪い合いを避けるには?

リソースの奪い合いを避ける方法は大きく分けて2つです。ほかの人が参加できないようにすることと、ほかの人がやっていないことをやることです。

前者は「参入障壁を作る」とも言います。誰でも参入できると奪い合いが起こります。なので利益を上げ続けるためには、いかに参入障壁を作るかが重要になります。

先行者利益を得る

後者の「ほかの人がやっていないことをやる」を恐れる人もいます。彼は、先例はないのか、ほかの人の成功例はないのか、と考えます。確かにほかの誰かが成功するまで待てば、失敗する確率は減らせるでしょう。しかし待っているうちに、先行者が参入障壁を作って自分が参入できなくなるかもしれません。自分が参入したときにはリソースの奪い合いで利益が得られなくなっているかもしれません。

限られたリソースを奪い合う状況では「成功事例を待つ」という戦略は不利です[3]。

学びも投資

「学ぶ」ことも将来のリターンを期待して時間を投資する行為だと考えると、同じ構図です。多くの人が知っている知識を学ぶと、それを活用する「限られた機会」は多くの人との奪い合いになります。また、前提知識がなくても容易に習得できるような「参入障壁のない分野」も、競争を避けられません。

たとえばあなたが機械学習に興味があるとしましょう。検索するとすぐ見つかるようなハウツーは、それを知っていることだけでは価値を生みません。この場合の一つの戦略は、多くの人が避けている参入障壁(つまり数学とか機械学習の理論)に十分コストをかけ、乗り越えて障壁の内側に入ること。もう一つの戦略は、うまくいくかわからないことに挑戦し、そこから学ぶことです。

内的リソース

さて、ここまではあなたの外側の、市場でのポジション取りの話でした。ここから視点を変えて、あなたの内面にフォーカスしてみましょう。

何かを学ぶとき「あなたがその学ぶ対象に興味を持ち続けられるかどうか」は、学びの効率に大きく影響します。これは誰も教えてはくれません。あなた自身が自分で試さなければわかりません。

やってみよう

ここで重要なのは「やってみて、うまく行けば拡大、うまく行かなければやめる」という選択肢があることです。試しにやってみて興味を持ち続けられたときには、それをさらに学ぶことで大きなリターンを得ることができます。一方、興味が続かなかったときには、すぐにやめることで失われる時間を少なくとどめることができます。

つまり、最初の「やってみる」が単体では不利な賭けであっても、結果を見てから拡大するかやめるか選択できる場合には、もっと有利な賭けにできるわけです[4]。

一歩進むと景色が変わる

「やってみる」ことによって新しい視点が得られ、見える景色が変わります。やる前にはわからなかったことがわかるようになります。そしてそれが次の行動のきっかけを作ります。これを繰り返し一歩一歩進むことで、いつしかスタートから遠く離れたところへ行くことができます。

少しだけ筆者の昔話をさせてください。15年前、筆者は19歳の学生でした。当時の自分には今34歳の自分が見えていることの大部分が見えていませんでした。自分が15年後にどういう立ち位置にいるのかも、仮にその立ち位置を目指そうと思った場合に何をすればよいのかもわかりませんでした。そんな筆者は、ふとした興味から地元で開催された研究会に参加しました。そこから新しい視点を得て、行動し、運良くうまくいったものがつながって、予期せず今に至りました。

この「次の行動のきっかけ」も参入障壁の一つです。見える人と見えない人がいて、賭けに参加できる人が限られるわけです。

自信と卓越

以前この種の話をブログに書いたときに「どうすればそう積極的になれるんだ」というコメントをいただきました[5]。積極的に賭けに挑戦するためには、自信が必要という意見かと思います。

しかし、自信や積極性は行動したあとからついてくるものです。経営学者Druckerは、「自らの成長のためにもっとも優先すべきは、卓越性の追求である。そこから充実と自信が生まれる」と言っています[6]。自信のない状態からまず賭けに参加し、運良く勝ったあとで事後的に自信が手に入るのです。

失敗の恐怖を乗り越えること

この「自信がなくて賭けに参加できない」という気持ちには、本コラム冒頭の「失敗の恐怖」が関係しています。学校のテストでは、失敗が悪い成績に直結していました。だから弱点の改善に注力し、失敗の確率を減らそうという発想になりがちです。でも、この判断は「テストは一人でやるもの」という前提が入っています。

社会人になって組織で問題解決にあたるようになると「強みを十分伸ばして、弱みは人にお願いする」という選択肢が可能になります。前提条件が変わると、最適な戦略も変わります[7]。

知識資本と賭け

また、知識という資本はお金や商品と違った性質を持っています。賭け事をして負けるとお金が減ります。しかし知識に関しては「うまくいくかどうかわからないこと」に挑戦してうまくいかなかったとき、しばしば貴重な知識が得られます。逆に、うまくいくとわかりきったことをやっても、知識はあまり手に入りません。資本の性質が変わると最適な戦略も変わります[8]。

中道

弦楽器の弦をピンと張らないと良い音が出ない。しかし強く張りすぎると切れてしまう。これはブッダが中道の精神を説明したときのたとえ話です。リスクも、取らないと良い結果が得られないが取りすぎても良くないわけです。しかし本コラムで説明したように、人間は失敗を恐れます。これはリスクを取らない方向にバイアスをかけます。

うまくいかなければやめられることや、知識が失敗からも得られることを考えると、金銭の賭けの場合よりももっと積極的にリスクを取りにいったほうが良いのです。

まず、自分がどこまでリスクを取ることができるのか、その「許容できる範囲」を把握しましょう。次に、その範囲内で積極的にリスクを取り、徐々に範囲を広げていきましょう。それが幸運の女神に出会う前にやっておくべき準備です。