今回から、数回に分けて、電子ブックの話題をご紹介させていただくことになりました。よろしくお願いします。

2012年は、国内では老舗のSONYリーダーに加えて、楽天KoboやAmazon Kindleなどの登場により、電子ブックを楽しめる環境が整いました。とはいえ、専用機で読書をしている人を見る機会は少なく、電子ブックってどんなものだろうか?と思われている方も多いはずです。そこで、初回は、電子ブックのメリット・デメリットを切り口に、電子ブックの「いま」をご紹介します。

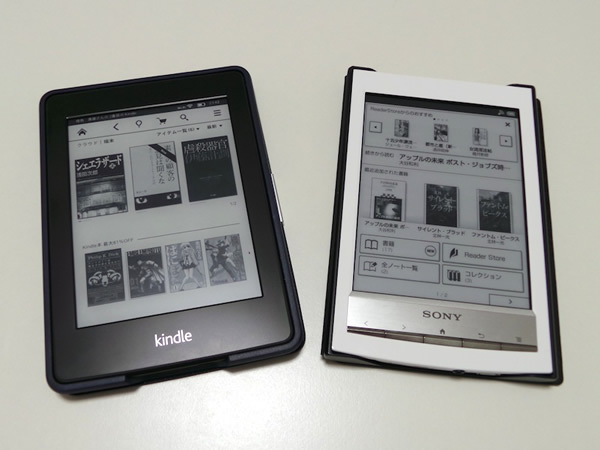

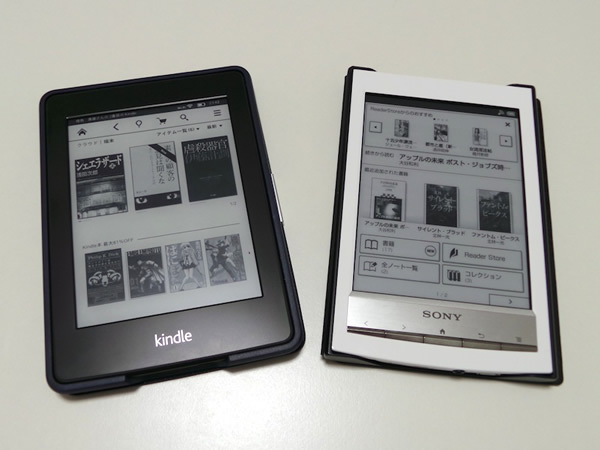

Amazon KindleとSonyリーダー。Kindleの方が少しだけ小さい

メリット1:24時間、読みたいときに本が手に入る

ベタな切り口からですが、読みたいと思ったときに本が買えるのは、電子ブックの最もわかりやすいメリットです。電子ブック端末に、3G回線が内蔵されていれば、自宅に居らずとも外出先でも本が購入できるので、書店を持ち歩いているような感覚と表現するとわかりやすいかもしれません。

「Amazonで注文すれば、翌日あるいは即日には届くので、メリットは感じない」と考える方もいるかもしれません。しかし、たとえば、配送のタイミングで本を受け取れず、再受け取りのために時間を拘束されてわずらわしい経験をしたことはないでしょうか?電子ブックであれば、このわずらわしさはありません。

メリット2:紙の本よりも少しだけ安い

Amazon(紙の本)とKindle Storeでの価格を比較すると、ものによりけりですが、電子ブックのほうが10%から20%ほど安い価格が設定されています。1冊の違いはわずかですが、多くの本を読む読書家にとっては、メリットになるはずです。

販売価格は、原価の積み上げであったり、販売方法によっても考え方が変わるので、こうあるべきと言うのは難しい部分ですが、印刷して在庫していないメリットを活かして、本のライフサイクルや人気に合わせて価格改定を実施するなど、これまで取れなかった販売方法が登場して来ると、電子ブックならではのメリットを感じる人が多くなるのではないかと考えます。

また、米国ではすでに始まっていて、国内でもKDDIが「ブックパス」として始めている月額制の読書サービスが可能です。このように、ライブラリの中から決まった冊数だけ本が読めるようなサービスが普及すれば、新たな需要を喚起できる可能性があります。

メリット3:くりかえし読んでもくたびれない

紙の本に愛着を感じている方であれば、お気に入りの本がくたびれていくのはつらいものだと共感していただけるはずです。ときに新たに購入したり、保管用として別に購入するといった読書家もいるはずです。あたりまえですが、電子ブックは何度読み返しても本がくたびれることはありません。また、何冊持ち歩いてもカバンを占有するのは端末の大きさだけで、感じる重さは端末分だけです。数冊の文庫本を持ち歩いて、荷物になるといったことはなくなります。いずれもデジタルコンテンツならではのメリットで、紙の本では考えられません。

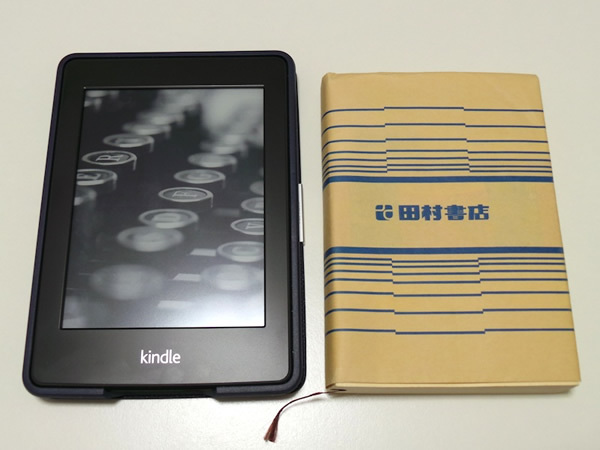

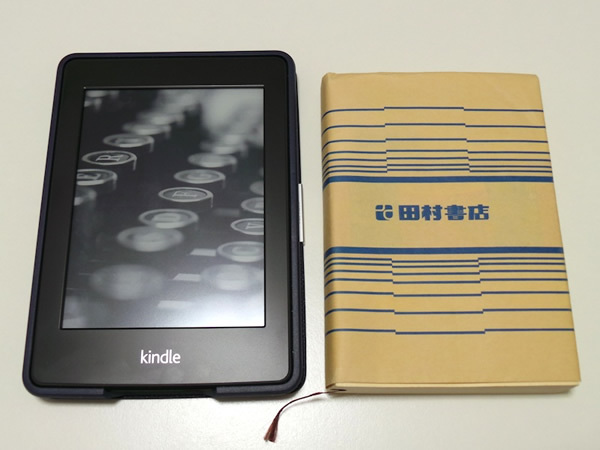

文庫本とKindleを並べた様子。大きさはあまり変わりない

デメリット1:端末代を負担する必要がある

まずは、専用端末の購入が必須となります(最近は、タブレット向けのアプリが公開されているので、こちらで電子ブックを楽しむ方法もありますが、ここでは専用端末での読書を対象とします)。

電子ブック専用端末は、1年前と比較すると競争が激化したためか、価格は安くなりました。たとえば、Wi-Fi内蔵の端末であれば8,000円を切る価格、3G回線とWi-Fiを内蔵する端末であれば8,000円~1.2万円程度の価格です。Kindle Paperwhite 3Gは1万2,980円なので、ハードカバーの本を1,500円と想定して8冊程度、文庫本が600円と想定して21冊程度の換算になります。

道具への投資なので、メリットにどれだけの価値を感じるかで意味が違ってきますが、1台の端末代でどれだけの本が読めるかと考えると、まずまずの冊数になります。また、数年のレベルで購入した本の互換性を保ったまま、端末を供給し続けてくれるのか?という点でも不安が残ります。

デメリット2:メーカに縛られる

専用端末を購入した時点でそのメーカ(および関連電子書店)の制約を受けます。

たとえば、Amazone Kindle用とされる本は、SONYリーダーで読むことはできません。こちらでは読めてあちらでは読めないのは、紙の本ではなかったことですが、アプリのようなものと考えることもできます。

電子ブックの購入先も縛りを受けます。たとえば、Amazon KindleであればKindle Store、楽天KoboであればKoboストアで本を購入することになります。例外は、SONYリーダーで、これらより先行して国内展開をしているので、SONYの「Reader Store」以外に、「紀伊國屋書店」や「パピレス」などから本を購入できます。ただし、それぞれで使い方や決済方法が異なるので、サイトごとに使い分ける必要があります。

デメリット3:電子機器である

読書という行為とは対局のような印象ですが、バッテリの存在と利用を制限で電子機器であることを意識させられます。

ディスプレイに電子ペーパーを採用する端末では、1回の充電で約2ヵ月程度使えるとしています。筆者は、SONYリーダーを1年ほど使っていますが、前回の充電がいつか思い出せないくらい、バッテリを意識することはありませんが、充電の間隔が長いゆえに、充電するのを忘れてしまい、いざというときに使えなかったということがあります。また、電子機器なので利用を制限されることはあります。たとえば、飛行機の離発着時など、電子機器の使用が制限される場合は読書ができません。また、無線機能を内蔵する端末は、その利用を制限されている場所では、機内モードにするなどの配慮が必要になります。

2012年が電子ブック元年?

2010年は、電子ブック元年と言われ、その翌年は飛躍の年と言われました。

しかし、実際は、話題先行でコンテンツも乏しく、地に足が着かない期間が続いただけでした。2012年は端末が選べるようになり、これらの登場をキッカケに、コンテンツが容易に購入できる環境が整ってきました。2012年こそが、電子ブック時代の幕開けと言えるかもしれません。

本連載では、専用端末やストアの使いごこちを切り口に、電子ブックの「いま」と「これから」をご紹介できればと考えています。