ゴタゴタは、もう昔のこと?

楽天koboは、立ち上げ時に端末のセットアップで多くのトラブルを抱え、その後、電子書籍ストアは、公約したどおり販売書籍が増えない、本を検索すると目的の本が見つからないなど、楽天Koboに期待した人たちを落胆させました。このゴタゴタを、「この状態で本番商用稼働させた楽天の勇気には驚くほかない」と酷評するメディアもあったほどで、これが、どの程度だったかをご理解いただけるはずです。

多くの方が、立ち上げ時のゴタゴタが強く印象に残っており、楽天koboに対しては、良い印象を持っていないかもしれませんが、発売から10ヵ月以上が経過しており、いくつかの改善措置がとられています。また、端末は、カナダのKobo, Inc.(2012年1月11日に楽天の子会社となりました)が開発しているだけのことはあり、見るべき部分が多くあるので、改めて楽天koboの使い心地をご紹介していきます。

軽さは正義

kobo Touchは、サイズは高さ165×幅114×厚さ10ミリで、重さ185gです。

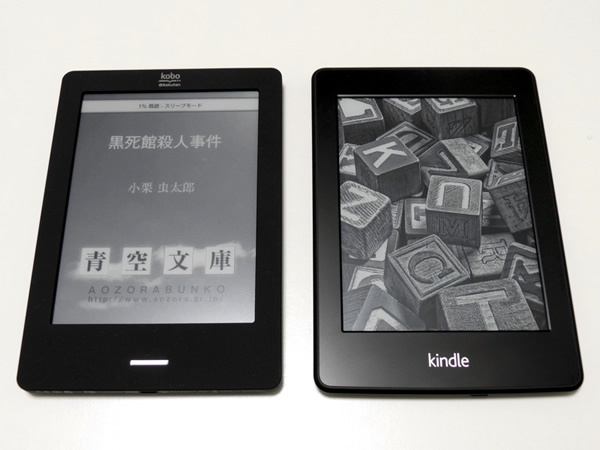

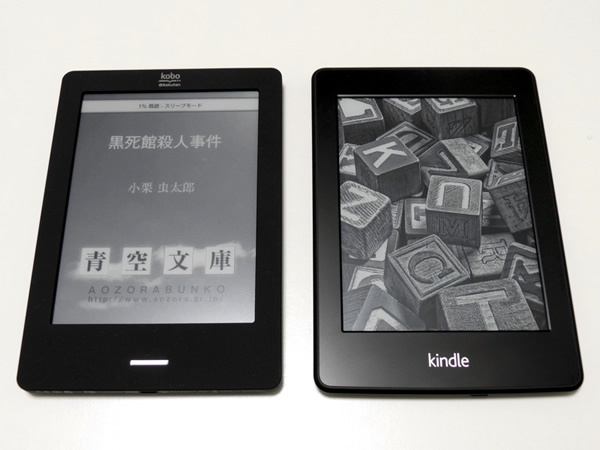

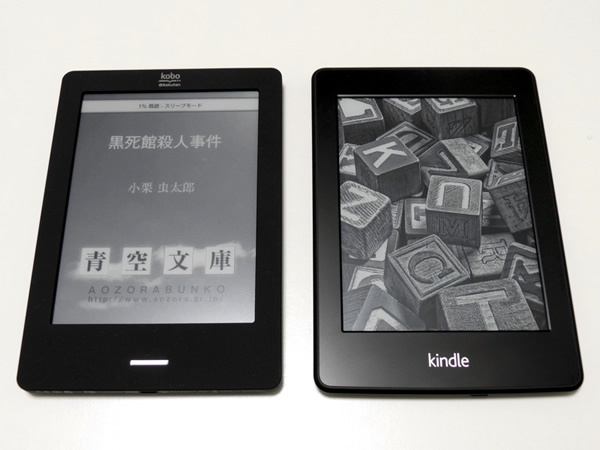

世代が違うので同列の比較はできませんが、Wi-FiのみのKindle Paperwhiteは、同じく169 ×117×9.1ミリで重さが213gです。大きさは、ほぼ同じですが、重さは、kobo Touchのほうが28g軽くなっています。28gと書くとわずかな差のようですが、500円硬貨4枚分と書けば、わずかな差ではないことがご理解いただけるはずです。また、端末を長時間片手で持つことを考えると、わずかでも軽いほうが使い勝手が良いのは、ご理解いただけるはずです。Kindle Paperwhiteと似たスペックのkobo gloは、kobo Touchと変わらない重さに仕上がっているので、「軽さ」にも注意をはらってデザインされていることがわかります。

kobo TouchとKindle Paperwhiteを並べたところ。大きさは変わらない

ホームボタンが使いやすいのだが……

端末の前面には、シルバーのボタンがあります。

このボタンを押すとホーム画面に戻ります。ボタンひとつで、ホーム画面に戻れるので使いやすいのと、使い始めのころは、とっかかりが掴みやすかったので気に入っています。ただ、残念なことにkobo gloでは、省かれています。故障箇所が増えるのを嫌ってなのか、それともコスト削減なのかはわかりませんが、ホームボタンがあると、使いやすいので復活することを望みます。

古臭さを感じるディスプレイ

端末の上面は、スライド式の電源ボタンがあります。こうしたボタンを採用したIT機器が少ないので、使いはじめは戸惑いますが、カバンの中で物にあたって電源が入ることがないので合理的なデザインです。

下面には、パソコンと同期・充電のためのmicroUSBコネクタがあります。背面は、菱型のパターンになっています。これの中央が盛り上がっており、まるで、ヨーロピアンキルトのように見えます。限られたコストの中で、端末の設計・製造しているはずなのに、凝った造りになっています。

端末の前面には、6インチのタッチスクリーンのE-Inkディスプレイ(600×800)が搭載されています。

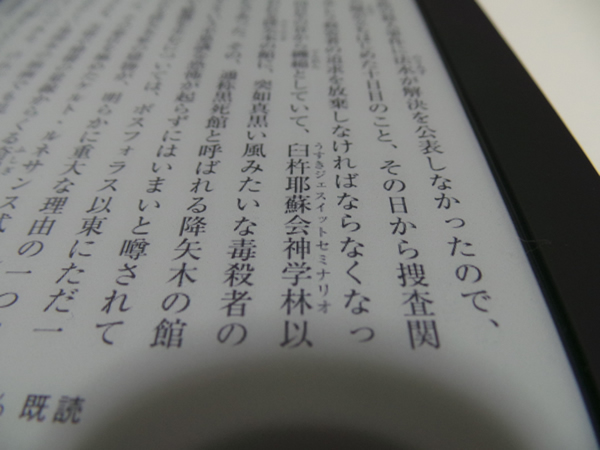

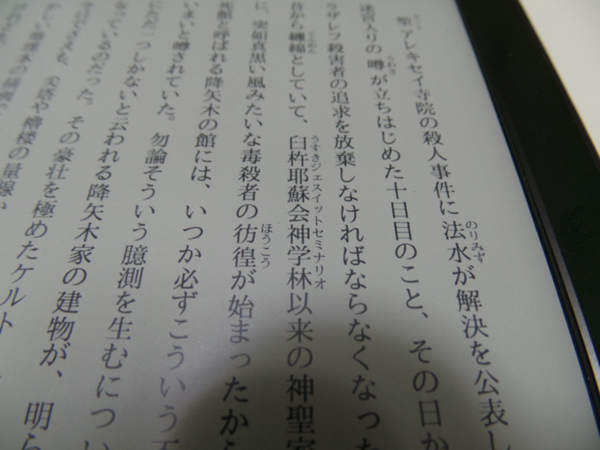

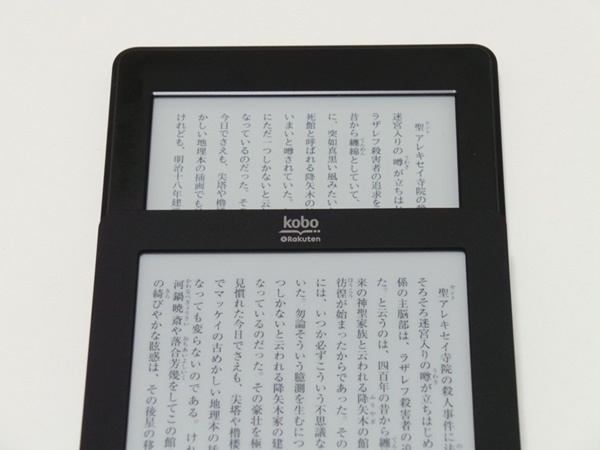

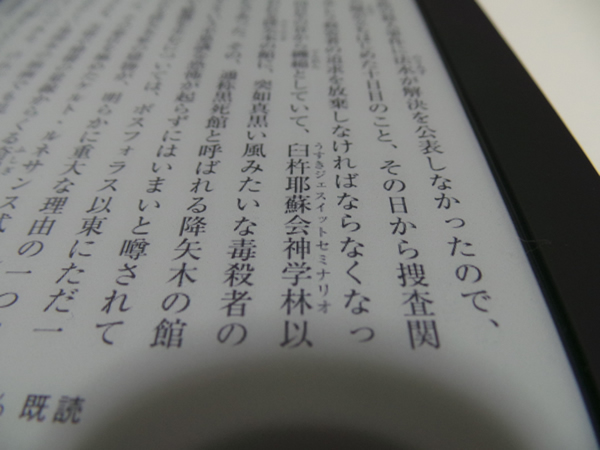

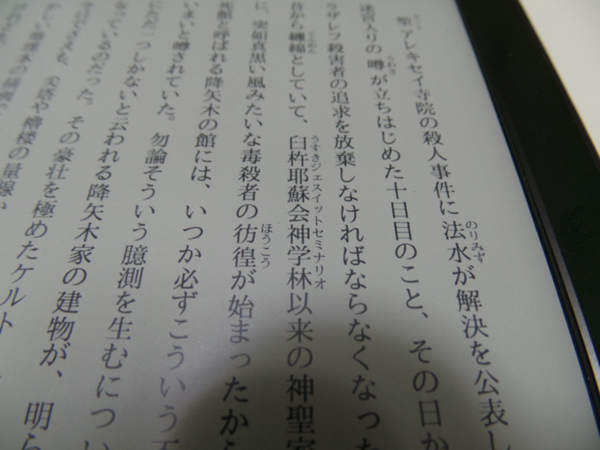

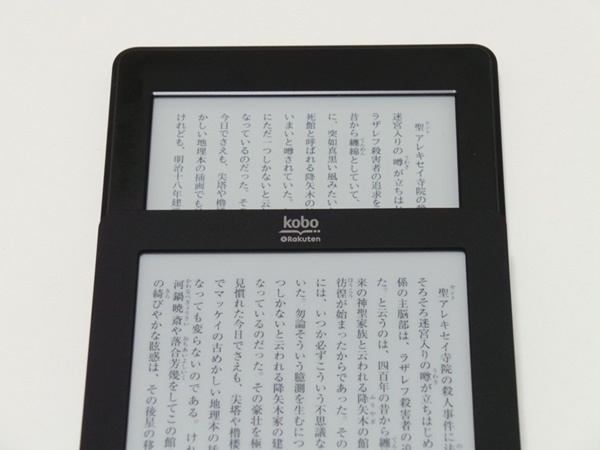

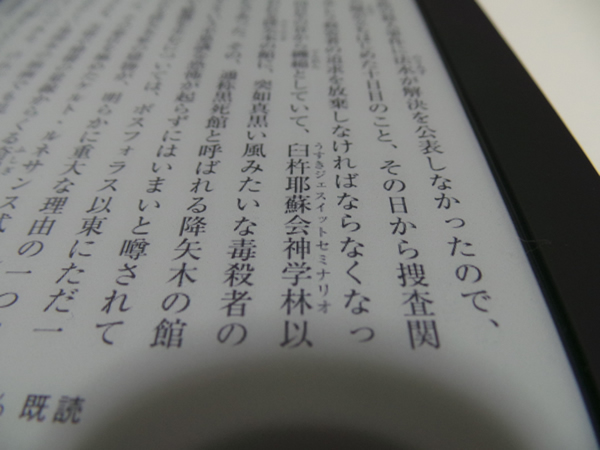

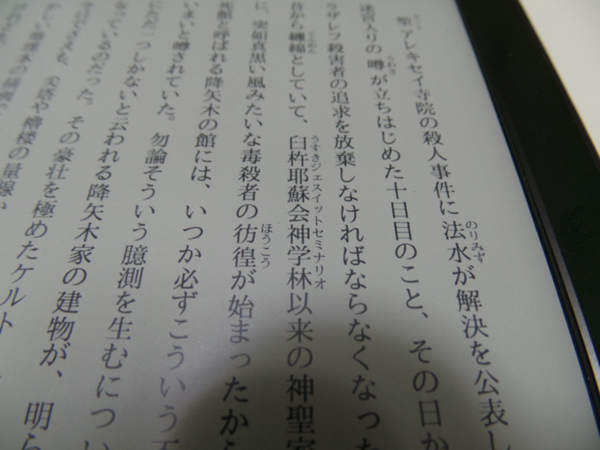

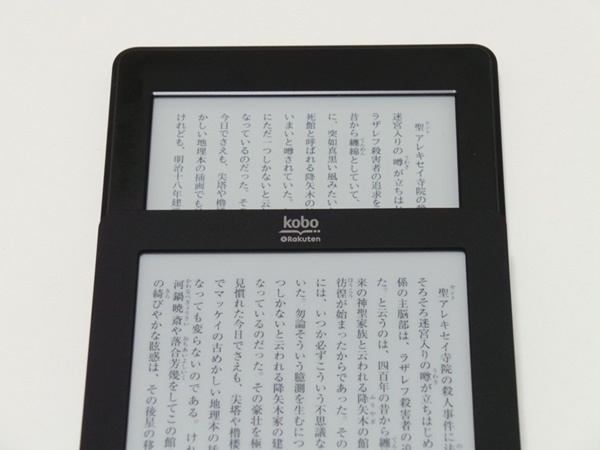

kobo gloは、画面サイズは変わらないものの高解像度化(758×1024)されています。筆者が所有するKindle Papaerwhiteにも、kobo gloと同じディスプレイが搭載されていると思われます。このディスプレイは、高解像度のおかげで、小さめの文字サイズでも読みやすく、紙と遜色のない印象を受けます。これと比べると、kobo Touchのディスプレイは、ルビなど小さな文字が読みづらいく見劣りします。また、表示品質も異なります。E-Inkディスプレイは、何も表示しないと白い背景になりますが、Kindle Paperwhiteのディスプレイの方が、より紙の白に近い印象で、表示にメリハリがあり読みやすいと感じます。kobo Touchの方は、くすんだ印象を受けます。

kobo Touchのディスプレイを接写したところ。文字にジャギーが見える

Kindleのディスプレイを接写したところ。クリアに文字が表示されている

Kindleのディスプレイを接写したところ。クリアに文字が表示されている

いずれも比較してわかる程度の話ですが、Kindle Paperwhiteと同じディスプレイを搭載しているだろうkobo gloとkobo Touchの価格差はわずかなので、読みやすさにこだわるならば、あと少しだけ投資してkobo gloを選ぶことをオススメします。高解像度化されたE-Inkディスプレイは、価格差以上のメリットがあります。

上がKindle、下がkobo、ディスプレイの背景が違うことをご理解いただけるだろうか

いまが旬?

kobo Touchは、発売から原稿執筆時点までで、4回のアップデートが行われています。未完成だからという見方もできますが、より良い物にしていきたいという作り手の誠意とも考えられます。事実、アップデートごとに、使い勝手がよくなっているので、筆者は悪い印象を持っていません。今回は、ハードウエアのご紹介のみとなりますが、次回は、アップデートが行われ、改善が進んでいるソフトウェアに迫っていきます。