参加者は20代から60代まで。ロボット競技会にも挑戦中の「三鷹ハードウェアエンジニアカフェ」

IT勉強会に突撃レポートし、勉強会を立ち上げたきっかけや、運営のノウハウなどについてお聞きしていく本連載。第3回目は組込みシステムやロボット開発など、ハードウェア開発に関するエンジニアの集まり「三鷹ハードウェアエンジニアカフェ」をご紹介します。2013年8月17日(土)に開催された会合にお邪魔しながら、代表の星野誠氏にお話を伺いました。

通常のIT勉強会とは何から何まで正反対のユニークなスタイル

IT勉強会の多くがサーバエンジニアリングやWebサービスなど「ソフトウェア」を対象としているのに対して、三鷹ハードウェアエンジニアカフェが対象としているのは、電子部品やメカトロニクス・各種ロボット設計といった「ハードウェア」。また一般の勉強会が20代から30代の若手エンジニアが多く見られるのに対して、本勉強会は20代から60代以上と、参加者の年齢層が幅広い点が特徴です。

取材時は代表の星野さんをはじめ8名が参加。新卒の会社員から退職された方々まで、非常に幅広い年齢層に驚かされた。

さらに多くの勉強会が講演やワークショップを中心としているのに対して、本勉強会はお茶を飲みながらハードウェア開発について、毎回5人から12人程度の参加者がゆるく会話をする「お茶会」形式。他の勉強会が業務に直結するナレッジやノウハウの共有を目的としているのに対して、トピックはあちこちに移り、まさに雑談感覚。何からなにまで既存の勉強会と違う雰囲気に、はじめは驚かされました。

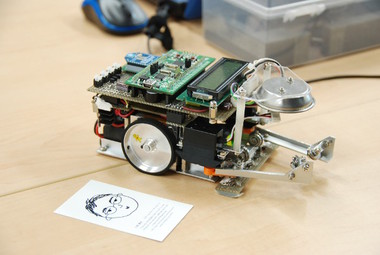

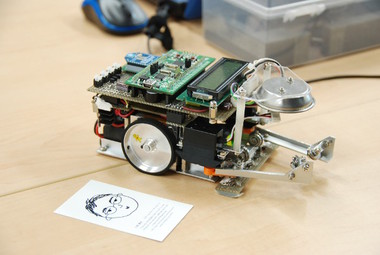

しかし、話題がMicrosoftのセンサーデバイス「キネクト」によるロボット制御に移ったあたりから、自分も会話に参加することに。本勉強会では2013年6月に開催された「知能ロボットコンテストフェスティバル」のチャレンジコース部門に、キネクトによる画像認識を応用したロボット「bonito 2013」で参加していたのです。同社の新型ゲーム機、Xbox ONEに付属する新型キネクトの情報などもシェアさせていただくことができました。

ハードウェアについて語る、気のおけないお茶会

本勉強会がスタートしたのは2010年秋のこと。月に2回程度のハイペースで、約3年間続けられています。代表の星野さんは大学卒業後、外資系大手半導体メーカの設計部門でCRTコントローラの設計全般を担当後に独立。その後、パソコン周辺器機メーカやASIC[1]ベンダを経て、現在はフリーランスで活躍中のエンジニア。先輩格にあたる「三鷹プログラマーズカフェ」に参加するうちに、特定のテーマに縛られることなく、ソフトウェアの話ができる雰囲気が気に入った星野さん。次第にハードウェア版を立ち上げたいと思ったのがきっかけとのことでした。

その結果、計測器の設計者や、マイコン・ファームウェア開発の専門家、基板の設計屋、FPGA[2]の設計屋さん、大手半導体メーカのエンジニア、エレクトロニクス分野の中小企業経営者など、さまざまな参加者が毎回5~12名程度集まって、話に花が咲くとのことです。なお、三鷹プログラマーズカフェは2013年4月から「プログラマーズカフェ」と名前を変え、武蔵境市で月例会が開催されています。

ときには組込み基板を片手にWebで情報を検索する姿も。専門用語やトピックは違っても、雰囲気はソフトウェア系と変わらない。

ちなみに多くの勉強会にとって課題となるのが、「人探し」「会場探し」「金銭管理」です。このうち「人探し(講演者など)」は、「ハードウェア開発全般にわたるお茶会」というコンセプトでクリア。会場も東京都三鷹市の第三セクター・(株)まちづくり三鷹の理解を得て、三鷹産業プラザ内の「コワーキングプロジェクト ミタカフェ」を利用中です。金銭管理についても発生するのは各人のお茶代程度。地域の公共施設を活用し、星野さん1人で運営できる体制が整っています。

「勉強会を長く続けるコツは、あまり目標を高く設定せず気楽にやることだと思います。参加者をとにかくたくさん集めようとか、勉強会の内容を充実したものにしようとか高望みをしますと、運営側が疲れてしまって長続きしないと思います」と星野さん。「ハードウェアという点で人を選ぶのではないか?」という質問に対しても、「人が集まらなければ止めればいいかと気楽な気持ちで始めましたので、不安はとくにありませんでした」とあっさり。宣伝についてもmixiやTwitterなどのSNSのほか、常連の方による口コミを中心に行われています。

実際、三鷹市は東京都の西部にあたり、地理的条件が良いとは言えません。しかし、ハードウェアの勉強会が珍しいこともあり、埼玉県や神奈川県からの参加者もみられるほどです。当日も社会人一年生から第一線で働く30代のエンジニア、さらには中小企業の経営者から、第一線をリタイアされた方まで8名が参加しました。星野さんは「ハードウェアの各分野にわたる様々な最新の技術/トレンドが知りたい、またはそういった話題で話がしたいという欲求で、皆さん参加されているのではないか」と言います。

ロボット競技会への挑戦でコミュニティが再活性化

もっともコミュニティを長く続けていくと、次第に常連同士が固まって閉鎖的な雰囲気となり、新規の方が参加しにくくなる弊害もあります。そこで本勉強会では2013年から新しく、「知能ロボットコンテスト」の挑戦を始めました。これによりロボット開発が好きな方が新たに参加されるようになり、常連の方への刺激にもなって、コミュニティの活性化に繋がったといいます。

知能ロボットコンテストの第25回大会に出場した「bonito 2013」の親機(上)と子機(下)。親機にはキネクトが組み込まれている。

ちなみに三鷹ハードウェアエンジニアカフェが参加した「チャレンジコース部門」の目的は、色違いのボールを識別して、制限時間内にできるだけ多くのボールをゴールに運ぶというもの。この課題に対して同チームでは親機・子機にロボットを分けて、親機ではキネクトでボールの位置を探索し、子機でボールを運搬するスタイルを選択しました。両者の情報は無線規格のZigBee[3]で行われる仕組みです。「キネクトに興味があり、応用分野を探していた」という星野さんの思いが込められましたが、ソフトウェアの実装が今ひとつで、1次予選で残念ながら敗退。来年度参加に向けて、マイコンのファームウェアが書ける人を募集中とのことです。

また2012年3月にはArduino[4]を搭載した、小型ロボット/マイコンの初心者講習会も実施されました。ロボットはライントレース機能を有しており、プログラム制御で様々な動作をさせることができます。「当時ライントレースロボットでArduinoを搭載した既製品は存在せず、茨城県の会社に無理を言って製作してもらった」とのこと。当日は12名しか入らない狭い会場がいっぱいになり、和気あいあいとした雰囲気で組み立てが楽しまれました。さらに今後はプログラミング言語「SystemVerilog」(注5)の講習会開催も企画中とのこと。こうしたイベントの主催を不定期で開催しつつ、お茶会形式の肩肘張らない定例会を続けていきたいと言います。

本勉強会代表の星野誠さん。

筆者も含めて勉強会といえば「講演やワークショップを開催しなければならない」などと、固定概念で捉えがちな人も多いのではないでしょうか。そんな中で「参加者の交流機会を提供する」というスタイルは、勉強会の原点に立ち返るものとして新鮮に映りました。星野氏は勉強会を主催してみたい、参加してみたいが、二の足を踏まれている方に対しても「簡単ですが一言、『とにかくやってみる/参加してみる』ことだと思います。自分がアクションを取らなければ、事態はこれまでと何も変わりません。やらなくて後悔するより、やってから後悔したほうが良いのではないでしょうか」とエールを送ります。皆さんも社内外の同好の士を誘って、まずはお茶会から始められてはいかがでしょうか。