6月26日、慶應義塾大学日吉キャンパスにおいて、同大学理工学部創立80年記念イベント「量子コンピュータ最前線」が開催されました。1年前となる2018年5月、慶應義塾大学理工学部矢上キャンパスに、日本で唯一、世界最先端の量子コンピュータ「IBM Q System One(以下、IBM Q) 」にクラウド経由でアクセスできる拠点とするべく「IBM Q Hub @ Keio University」が開設されました。本イベントは慶應義塾大学理工学部創立80年記念とあわせ、この1年間における同ハブの活動を振り返るという主旨で開催されています。

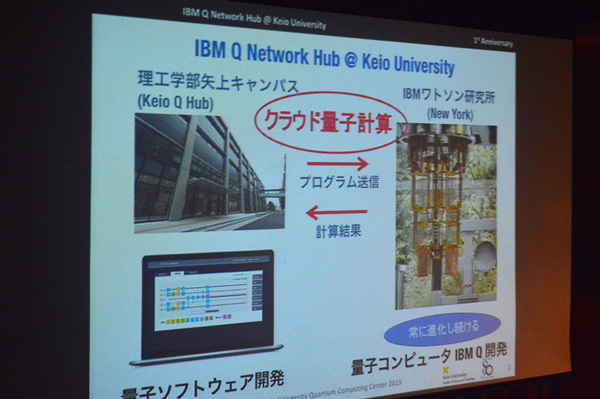

慶應義塾大学矢上キャンパスは、ニューヨークのIBM研究所にあるIBM Qの実機とクラウドで接続し、数多くの研究や実験が行われている

未来のコンピュータとして注目が集まる量子コンピュータですが、その最前線ではどんな研究が進んでいるのでしょうか。本稿では同イベントで行われた慶應義塾大学 理工学部 伊藤公平教授の講演内容を紹介しながら、量子コンピューティングの現在を俯瞰してみたいと思います。

慶應義塾大学 伊藤公平教授

0でもあり1でもある ―量子コンピュータのパワーを支える"確率"と"位相"

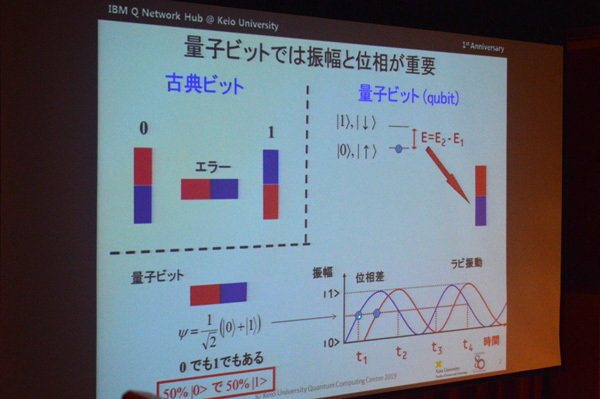

量子コンピュータは古典コンピュータと何が異なるのか ―伊藤教授は講演の冒頭、その違いについて言及しています。量子コンピュータとはその名前が示すとおり、量子力学をベースにしています。したがって、情報を扱う際の基本単位となるビットに関しても古典コンピュータと量子コンピュータでは大きく異なります。古典コンピュータのビットは0か1のどちらかでその状態を表しますが、量子コンピュータのデータを扱う「量子ビット(qubit) 」の場合、「 0でも1でもある」という量子力学で言うところの"重ね合わせ"の状態を取ることができ、最終出力時にビットがどちらの状態(値)になるのかは確率で決まります。

これは古典コンピュータにおける「決まった入力に対し、決まった答えが出る」という考え方とはまったく異なるものであり、問題解決の根本が"確率"であることをまず理解しておく必要があります。たとえば古典コンピュータでの並列計算では、複数の入力に対し、複数の答えがそれぞれ並列で出力されますが、量子コンピューティングでは量子ビットが重ね合わせ状態にあるときに2^n(nはビット数)通りの計算を並列で行い、最終的にはその中のひとつだけが出力されます。したがってある程度狙った解を現実的な計算回数で得るには、その確率を上げることが求められます。

古典ビットと量子ビットの違い。0か1のどちらかの値を取る古典ビットに対し、量子ビットは0と1の両方の状態を保ったまま演算が可能で、確率波と位相の情報が量子ビットの状態を示すのに重要となる

確率と並んでもうひとつの重要な概念が"位相"です。伊藤教授は講演で「量子ビットでは(確率)振幅と位相が非常に重要」と強調していましたが、量子力学では情報を波として扱うため、重ね合わせの状態では確率とともに位相の情報、つまり2つの確率波(0と1)における位相差が非常に重要な情報となります。量子コンピューティングでは量子ビットの位相をずらしたり反転させるといった操作が可能なので、複数の位相パターンをもとにした計算結果を得ることができます。確率と位相、この2つの情報をすべて利用することで量子コンピュータはそのパワーを最大限に発揮できるようになると言われています。

なお、慶應義塾大学のハブからアクセスできるIBM Qは20量子ビットで、商用量子コンピュータとしては世界最高峰のマシンとして知られています。なお、IBMは現在、量子コンピュータのケイパビリティを大きく左右するクオンタムボリューム(Quantum Volume、量子体積)を倍増させる取り組みに注力しており、さらなる性能向上が期待されています。

万能量子コンピュータにおける計算アプローチ。量子コンピュータの性能はクオンタムボリュームに大きく依存するが、IBMは年々その容量を増やしている

日本の量子コンピューティング研究に突きつけられる“課題と希望”

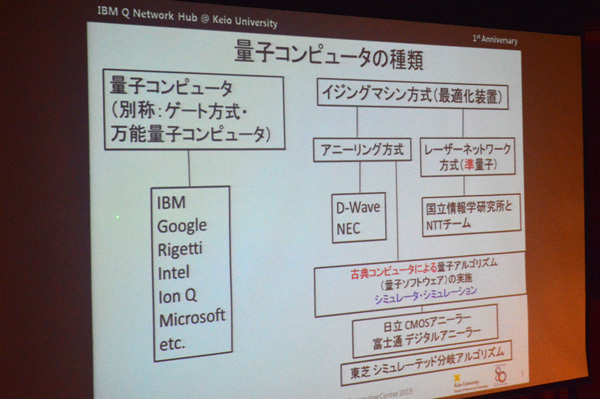

ここで伊藤教授は現在の量子コンピュータを大きく2つのタイプに分けて説明しています。ひとつは「ゲート方式」「 万能量子コンピュータ」と呼ばれるもので、IBM Qのほか、Google、Intel、Rigetti、Microsoftなどがこの方式を採用した研究/開発を進めています。とくに2017年ごろから登場してきた超電導量子コンピュータは、これからの量子コンピュータの主流となりつある勢いを見せています。

量子コンピュータにおけるもうひとつの代表的なアプローチは「イジングマシン方式」で、最適解の探索を行うアニーリング方式やレーザーネットワーク方式などが含まれます。グローバルのトップベンダがずらりと並ぶ万能量子コンピュータとは対象的に、イジングマシン方式を推進する企業には富士通やD-Wave、国立情報学研究所など日本企業の名前が多く見られます。

現在の量子コンピュータは大きく万能量子コンピュータとイジングマシン方式に分かれる。日本企業の名前はイジングマシン方式に多い

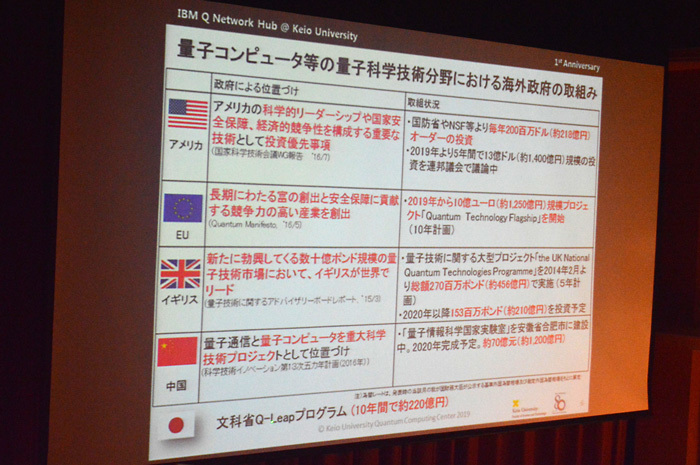

また、量子コンピュータはまだアーリーステージの段階にある技術であり、開発には莫大なコストがかかります。そのため、先進国の多くは国家レベルで量子コンピュータの研究に投資をしていますが、やはり圧倒的な支援体制を敷いているのが米国で、「 米国の科学的リーダーシップや国家安全保障、経済的競争性を構成する重要な技術として投資優先事項」として位置づけられており、国防省などから年間2億ドル(約218億円)規模のオーダーが量子コンピュータに対してなされています。また現在は、2019年より5年間で13億ドル(約1400億円)規模の投資を行うかどうかについて、連邦議会で議論されているところです。

一方で日本はというと、文部科学省が推進する「文科省Q-Leapプログラム」の規模は10年間で約220億円、米国の1年分の投資とほぼ同額という、やや残念な数字であることは否めません。なお、量子コンピュータを「重大科学プロジェクト」として位置づけている中国は、現在、安徽省合肥市に「量子情報科学国家実験室」を建設中で2020年に完成予定とされていますが、その建設費用hは約70億元(約1200億円)といわれています。中国のこの分野にかける投資意欲はすさまじく、伊藤教授も「我々の知らないレベルのお金が使われている」と評しています。

世界各国における量子コンピュータへの取り組み状況。圧倒的な米国の強さが際立つが、英国や中国も積極的な投資を重ねている

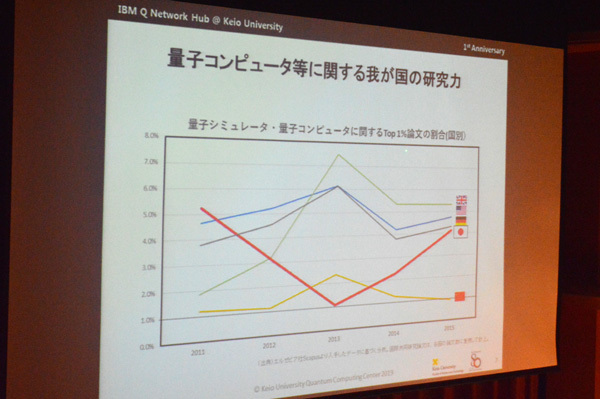

もっとも費用の面では遅れを取っている日本ですが、基礎研究の分野では悪くない状況にあるようで、量子シミュレータ/量子コンピュータに関するトップ1%論文の国別の割合は、英国、米国、ドイツに続いて世界4位で4%を超えています。伊藤教授は「日本は基礎研究に関してはすごく進んでいる。いま問われているのはその基礎力を(量子コンピュータの)開発にどう活かしていくか」という点にかかっているといいます。そのためにはハードの開発だけではなく、その対となるソフトウェアにもフォーカスしていく姿勢が欠かせません。伊藤教授は「量子ソフトウェアの開発は世界でも劇的なスピードで進んでおり、日本としてもここを頑張らないと、企業としても国としても負けてしまう」と強調していましたが、量子ソフトウェアの世界でどれだけの日本企業が頭角を現すことができるかが、今後の日本市場の発展を大きく左右するのは間違いないでしょう。

国家レベルの投資額ではつらい状況の日本だが、量子コンピュータに関する基礎研究の論文数では世界4位につけている

量子コンピュータの発展にはハードとともにソフトも欠かせない。現在、数多くの量子ソフトウェア企業が誕生しており、日本もこの分野への注力が急がれる

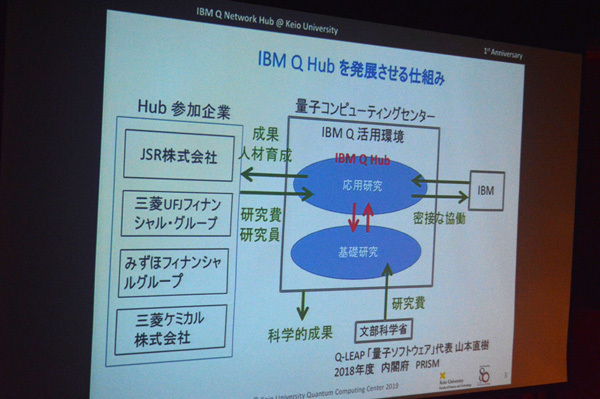

また、今回1周年を迎えた本ハブは、世界にいくつかあるIBM Q Hubの中でも唯一、IBM以外の民間企業(JSR、三菱ケミカル、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ)が参加しており、量子コンピュータの実用化に向けて産業界からのリアルな声を得られている貴重な場でもあります。産業界での応用はもちろんのこと、量子コンピュータ人材の民間における育成といった面でも、世界に先駆けてリードしていく存在になることが期待されます。

慶應義塾大学の施設は世界で唯一、民間企業が参加しているハブとしても知られており、オープンイノベーションの旗印のもと、産学共同で金融および化楽に関するさまざまな量子コンピュータシミュレーションが行われている

この先10年「ムーアを超えてゆけ」るか?

講演の後半、伊藤教授は量子コンピュータの現状について「いきなりすべての古典コンピュータを量子コンピュータが置き換えるという状況になることはありえない。現在のコンピュータを支えるという立ち位置であり、既存のコンピュータが苦手な部分を補完する存在」と語っており、少なくとも2023年ごろまでは、「 ムーアの法則」に代表される従来の計算性能の発展を維持することが量子コンピュータの主な役割になるとしています。

しかし、おそらくあと10年以内には間違いなく「モアザンムーア(More Than Moore) 」―ムーアの法則を超えなければならない時代がやってきます。来るべき新しい時代に向けて、量子コンピュータはどうあるべきなのか、伊藤教授は「2028年までには従来の計算性能を飛躍的に超越する、文字通りクォンタムリープ(quantum leap)な量子シミュレータや量子コンピュータ、量子ソフトウェアの開発が行われている」と語っています。とくに創薬などにおける分子シミュレーション、金融工学、サイバーセキュリティの3つの分野に関しては量子コンピュータによる劇的な進歩が見込まれており、そうした意味でこれらの業界の企業がいまから量子コンピュータに投資することは大きなアドバンテージにつながる可能性は高いといえます。

超伝導量子コンピュータは2017年ごろから表舞台に登場。IBM Qはシリコンベースの50量子ビットがIBM Q Hubで利用可能となっており、一般が利用できるレベルでは間違いなく世界最高峰。また、今年からIntelもシリコンベースの量子コンピュータ開発に着手している

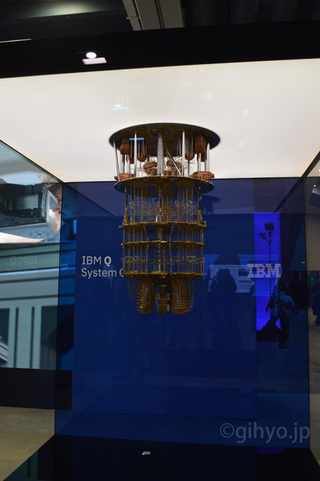

今年2月、米サンフランシスコで開催されたIBMの年次プライベートカンファレンス「IBM Think 2019」の会場には、ガラスケースに入ったIBM Q System Oneの実機が展示されていました。いままで論文の中でしかその存在を知らなかった量子コンピュータの実物が、シャンデリア然とした姿でそこにあることに、強い衝撃を受けた記憶があります。論文の世界から実世界へと飛び出してきた量子コンピュータとどう付き合っていくのか、アーリーステージにある技術だからこそ、そして、古典コンピュータとは根本的に異なる技術だからこそ、その距離感を適切に把握しながらも、着実に詰めていくプロセスがいまの日本には求めらているように思えます。量子コンピュータが商業ベースに乗るのは2020年代の後半だと予測されていますが、そのとき日本企業はどんな立ち位置にいるのでしょうか。すくなくとも世界の最前線からそう遠くないところを走っていてほしいと願っています。

「IBM Think 2019」でお披露目された「IBM Q System One」実機