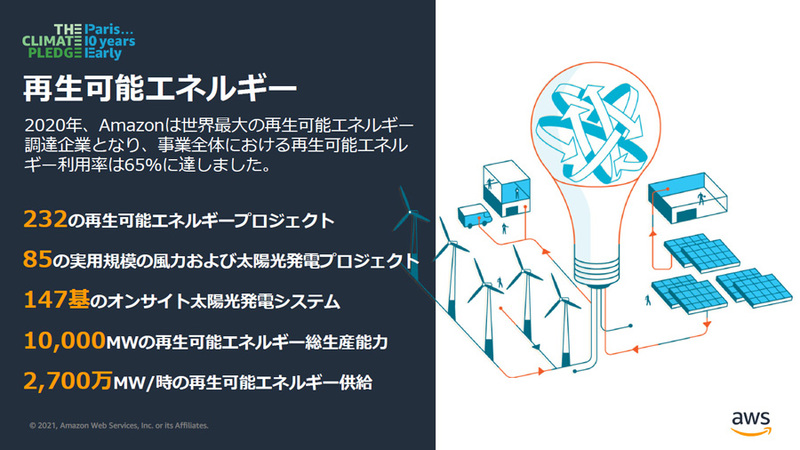

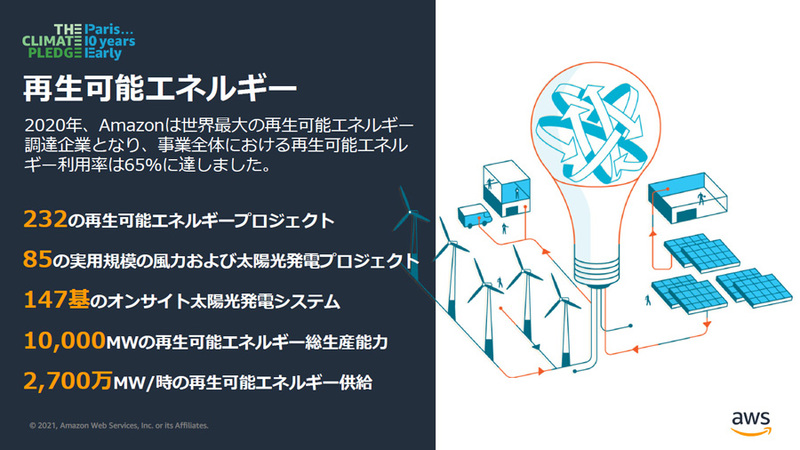

Amazonは2025年までに、事業に必要な電力を100%再生可能エネルギーで賄うべく、歩みを進めている―8月19日、AWSジャパンによる報道関係者向けの説明会においてAWS アジア太平洋地域 兼 日本担当 エネルギー政策責任者 ケン・ハイグ(Ken Haig)氏はこう明言しました。これから4年もしないうちに、グローバルで年間40超円を超える売上を挙げる巨大グループが、その事業運営に必要なエネルギーをすべて再生可能エネルギーで調達するという、そのスケールの大きさにまず圧倒されます。実際、Amazonは2020年の段階で世界最大の再生可能エネルギー調達企業として、事業全体における再生可能エネルギー利用率を65%まで上げており、2025年の目標達成に着々と近づきつつあります。また、さらに先の目標として「2040年までに二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにする」というコミットメントも出されており、同社はその実現に向けて新たな低炭素技術への投資も進めています。

AWS アジア太平洋地域 兼 日本担当 エネルギー政策責任者 ケン・ハイグ氏

壮大な規模で展開されるAmazonのエネルギープロジェクトですが、これらの施策をさまざまな側面から支えている存在がAWSクラウドです。AWSはこれまで継続的に「サーバ」と「データセンター」という2つのレベルからエネルギー効率の最大化を図ってきており、現時点で1万メガワットともいわれる同社の再生可能エネルギー総生産能力を、最大限の効率性でもって運用するノウハウがすでに蓄積されています。そしてAmazonがAWSクラウドを一般企業にも提供したのと同じように、AWSは現在、同社が培ってきたインフラエネルギー効率化のメリットを顧客にも還元すべく、企業が二酸化炭素排出量削減などサステナビリティに取り組みやすいクラウド環境の提供に力を入れています。本稿では8/18の説明会の内容をもとに、Amazon/AWSがフォーカスする"クラウドが実現するサステナビリティ"の現状をレポートします。

サーバ/データセンター両面アプローチの実際

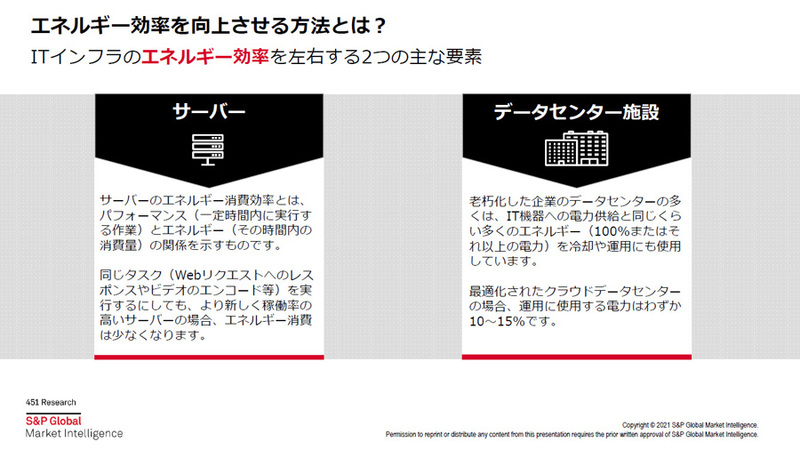

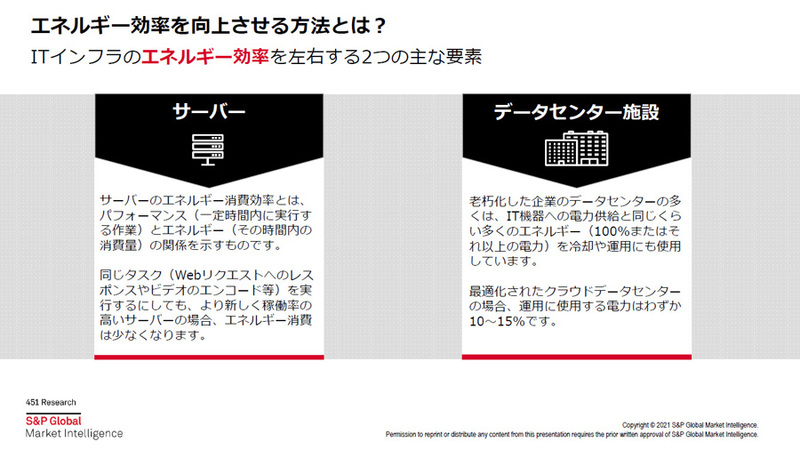

前述したように、AWSはインフラのエネルギー効率の最大化を「サーバ」と「データセンター(施設)」の2つのレベルからそれぞれ図っています。AWSに限らず、巨大なITインフラを運用するベンダにとってエネルギー効率を高めることは死活問題であり、この2つは効率性向上を左右する非常に重要な要素だといえます。

451 Research リサーチディレクター ケリー・モーガン氏

説明会の冒頭、クラウドやデータセンターなどエンタープライズITに関連するリサーチを専門に行う451 Researchのリサーチディレクター ケリー・モーガン(Kelly Morgan)氏から「クラウドへの移行による、アジア太平洋地域(APAC)での二酸化炭素排出削減の実現」と題したレポート(後述)についての解説がありましたが、モーガン氏はエネルギー効率におけるサーバとデータセンターのそれぞれの注目点について以下のように説明しています。

- サーバ

- 同じタスクを実行するにしても、より新しく、稼働率の高いサーバほどエネルギー消費は少なくなる

- データセンター

- 施設が古ければ古いほど、また暑い場所であるほどエネルギーが多く使われることになり、IT機器への電力供給と同じくらいのエネルギーを冷却や運用に使用する

エネルギー効率を左右するキーコンポーネントは「サーバ」と「データセンター施設」。ハイパースケーラーのクラウドはこの2つのコンポーネントにおいて、オンプレミスをはるかに凌駕する

端的にいえばサーバもデータセンターも"新しい=最新技術を搭載している"ほどエネルギー効率が高まり、さらにその数が多くなればなるほど効率性は上がります。最新のITリソースをサーバ/データセンターともに圧倒的な量で揃え、かつマイクロチップから電力網に至るまで高い効率性を実現しているAWSなどのハイパースケーラーのクラウドは、オンプレミスのデータセンターに比べて圧倒的な優位性があります。

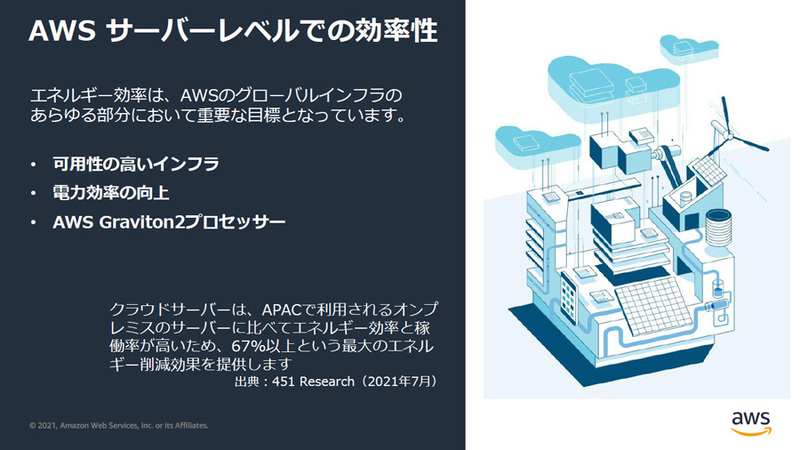

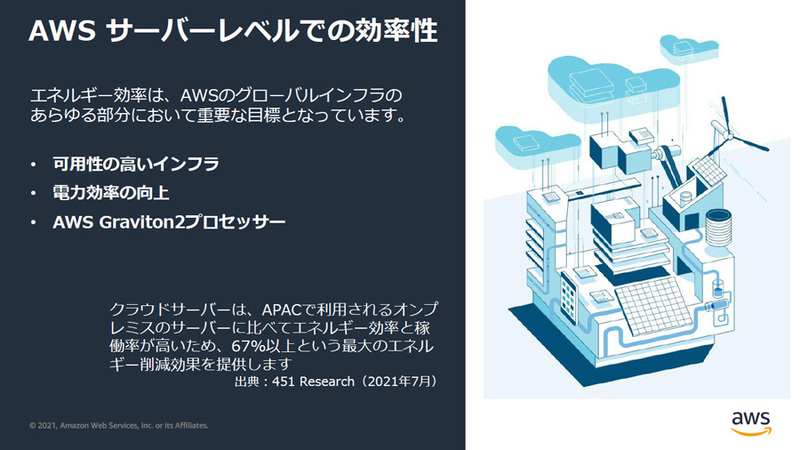

では、すでに圧倒的に高いエネルギー効率をさらに高めるため、AWSはサーバとデータセンターをどのようなポリシーでもって運用しているのでしょうか。ハイグ氏は「エネルギー効率はAWSのグローバルインフラのあらゆる部分において重要な目標となっている」と前置きした上で、まずサーバレベルについては「インフラエネルギー効率化の2/3はサーバレベルで達成している」としています。具体的には

- 可用性の高いインフラ

- 電力効率の向上

- AWS Graviton2プロセッサ

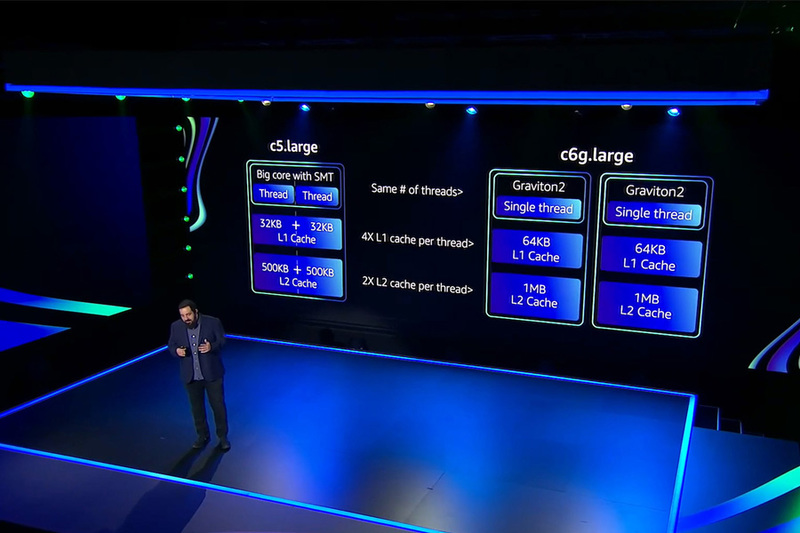

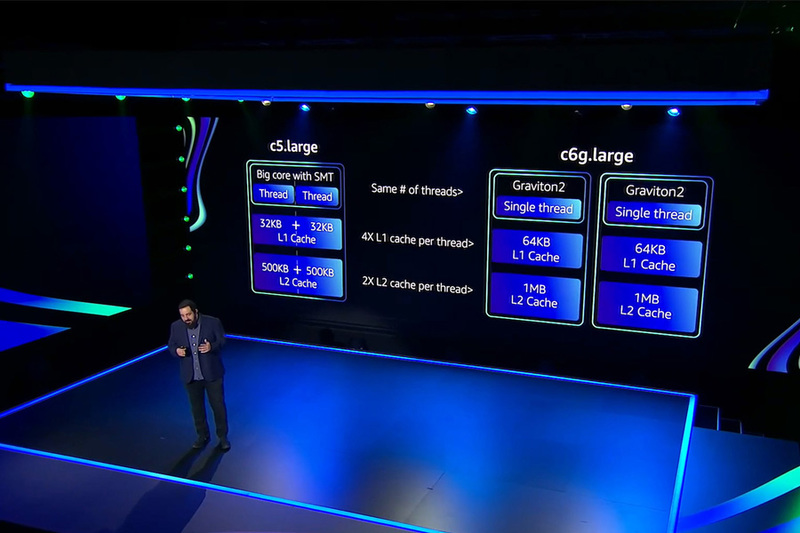

の3点を中心に効率化が図られており、とくに2020年にリリースされたARMベースのGraviton2は「世の中に出回っているチップと比較して平均で3.5倍のパフォーマンスを発揮できる」(ハイグ氏)クラウドに特化したプロセッサとして、新規にローンチされるリージョンを中心に急速に導入が進んでいます。また、ハイパフォーマンスコンピューティングや機械学習アクセラレータなどコンピューティング集約型のワークロードやリアルタイムデータ分析などメモリ集約型のワークロードに最適なEC2インスタンス(C6g、R6g、X2gdなど)のコアコンポーネントとしてGraviton2の利用が拡大する傾向にあります。

AWSのサーバレベルの効率性を上げている3つの要素。とくに自社開発のGraviton2はクラウドに特化したプロセッサとして、急速に全リージョンでの導入が進んでいる

Graviton2は旧世代のEC2を急速に置き換えつつある。たとえばコンピューティング最適化インスタンスのC6gは旧世代のC5gに比べ、処理性能が大幅に向上しており、エネルギー効率の観点からもリプレースが進められている(写真はAWSでインフラ部門を統括するピーター・デサンティス氏によるreInvent 2020のキーノート)

Graviton2は旧世代のEC2を急速に置き換えつつある。たとえばコンピューティング最適化インスタンスのC6gは旧世代のC5gに比べ、処理性能が大幅に向上しており、エネルギー効率の観点からもリプレースが進められている(写真はAWSでインフラ部門を統括するピーター・デサンティス氏によるreInvent 2020のキーノート)

また、AWSでは現在、データセンター内ではサードパーティ製のUPS(無停電電源装置)は使用しておらず、かわりにすべてのサーバラックに統合した小型のバッテリーパックとディーゼル発電で供給されるカスタムビルドの電源を使用しています。ハイグ氏はUPSからバッテリーパックに切り替えたことで「直流と交流の変換ロスがなくなり、35%の消費電力削減効果を得られている」と説明しており、サーバ周辺の電源系統のカスタマイズもエネルギー効率化に大きく貢献しているとしています。なお、モーガン氏が示した451 ResearchのAPAC調査レポートによれば「APAC企業のサーバ利用率は15%以下とされる一方で、(AWSなど)ハイパースケーラーのサーバ利用率は50%以上」という数字も出ており、規模の経済による差は歴然としている印象です。

ではデータセンターレベルではどのような取り組みがなされているのでしょうか。ハイグ氏は「データセンターにおけるサーバの利用率をつねに最大限にするよう努力している」うえで、さらに

- エンボディドカーボン(内包CO2)の削減

- 気化冷却

- 再生冷却水

といったアプローチから施設そのものの電力および冷却システムの効率化と二酸化炭素排出量削減を図っている点を強調しています。AWSクラスのデータセンターの場合、そのエネルギー施策はリージョンが置かれている自治体にとっても環境への影響が非常に大きくなるため、AWSは各自治体との連携にも力を入れており、たとえば米オレゴンリージョンでは地域の公共事業者と協力し、複数のデータセンターにおいて中水道(生活排水や産業排水を循環して工業用に使用する水道)の利用を推進しています。なお、451 Researchの調査によれば「クラウドデータセンターは、APACで利用されるオンプレミス型の施設よりも効率的な電力および冷却システムを使用しているため、さらに11%のCO2排出量削減効果が見込める」(モーガン氏)とあります。サーバと同様にデータセンターレベルにおいても、ハイパースケーラーは規模の経済で明らかに圧倒していることがわかります。

ファシリティレベルでもAWSのエネルギー効率化はスケールが大きく、地域と連携した再生可能エネルギー活用の取り組みも活発に行われている

クラウドにワークロード移行=再生可能エネルギーへのシフトになる!?

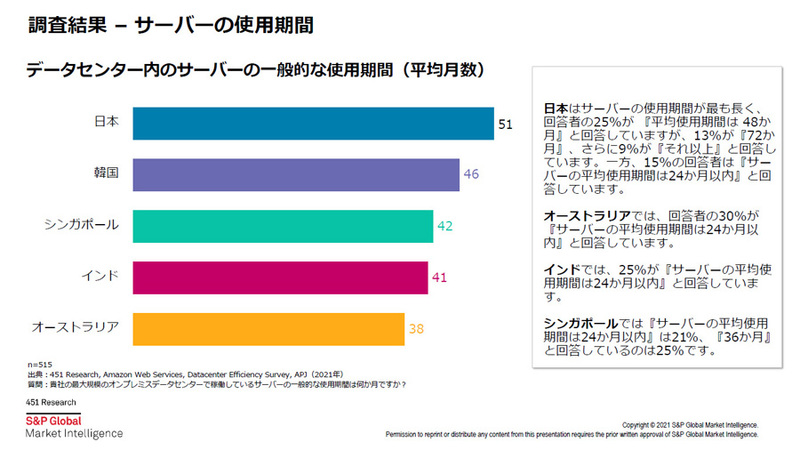

今回の説明会に登壇したモーガン氏が所属する451 Researchは、AWS Instituteの委託によりAPACの5ヵ国(オーストラリア、インド、日本、シンガポール、韓国)の515社のIT担当者を対象に調査を行い、以下のような結果を示しています。

- アジア太平洋地域(APAC)において、企業のワークロードをオンプレミスのデータセンターからクラウドに移行すると、エネルギー消費量とそれに付随する二酸化炭素排出量を78%も削減できる可能性がある

- クラウドデータセンターは平均的なAPACの企業や公共機関の約5倍のエネルギー効率を達成している

日本を含むアジア太平洋地域の国々は高温多湿な環境ということもあり、「企業が再生可能エネルギーを調達することが世界でもっとも難しい市場のひとつ」(ハイグ氏)とされています。AWSはこの障壁を克服し、APACに対する投資を継続するためにさまざまな取り組みを行っていますが、その中でも注目すべき分野が冒頭でも触れた再生可能エネルギーの活用です。

前述の通り、Amazon/AWSは2025年までに事業で必要な電力を100%再生可能エネルギーで賄うことをコミットしており、2020年の実績で65%に達しています(2019年は42%)。もし、再生可能エネルギーの調達が難しいAPACの企業が、再生可能エネルギー100%のクラウドプロバイダにワークロードを移した場合、「二酸化炭素排出量削減率は平均で93%にも達する見込み」(モーガン氏)となっており、クラウド移行により再生可能エネルギーへのシフトを"オフロード"できる可能性が高くなります。日本においても再生可能エネルギーの利用を拡大している企業は増えつつありますが、これからはクラウドへのワークロード移行を再生可能エネルギー利用の最初のステップに検討する企業も増えてくるかもしれません。

Amazonは世界最大の再生可能エネルギー調達企業であり、すでに再生可能エネルギー利用率は65%に達している

「サーバを長持ちさせる」のはもはや美徳ではない

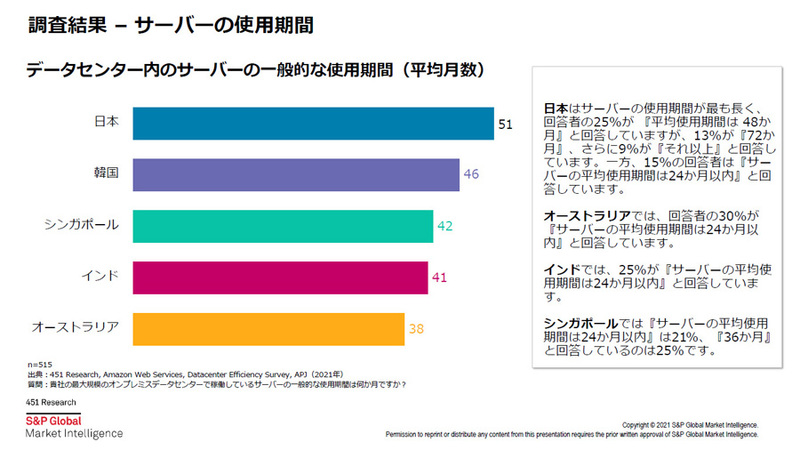

451 Researchの調査レポートには調査対象となった5ヵ国について、それぞれ固有プロファイルが掲載されていますが、ここでは日本固有のプロファイルについて紹介します。

- 日本のデータセンター市場の規模は、2026年までに運用スペースは123万平方メートルとなり、2020~2026年の間の年平均成長率は4%と予測される

- 日本企業/公共機関のITエネルギー効率はAPAC企業の平均を下回る。理由は「サーバのライフサイクルが長く、新しいサーバの導入が遅い、サーバクラスタが古い」「仮想化率が相対的に低い」など

- その一方でデータセンター施設の運用が効率的なので、APAC平均よりもデジタルインフラ全体のエネルギー効率は高い

- 平均的な日本企業の場合、オンプレミスのデータセンターで稼働するワークロードを1Mワット分クラウドに移行すると、1885トンの二酸化炭素が削減できるが、これはサーバ2000 - 4000台分に相当する→ワークロードのエネルギーが平均77%削減

- クラウド事業者が100%再生可能エネルギーを調達できた場合、日本企業/公共機関がオンプレミスからクラウドに移行することで、1Mワットあたり年間平均で2378トンの二酸化炭素排出量が削減可能

- 日本には従業員250名以上の企業が1万1000社あると推定されるが、そのうちの25%の企業が1Mワット相当のITワークロード(中規模サイズのクラウド移行プロジェクトに相当)をクラウドに移行すると、日本の一般家庭32万8000世帯の1年間の電気使用量に相当する排出量を削減可能

筆者が個人的にとくに気になったポイントは「サーバのライフサイクルが長い」という点です。調査対象の5ヵ国のうち、日本はデータセンター内のサーバの一般的な使用期間(平均月数)が「51ヵ月(4年3ヵ月)」ともっとも長く、さらに回答者の13%は「72ヵ月」、9%は「それ以上」と答えています。モーガン氏は「いったんサーバを購入すると、4年以上使い続けている日本企業が多いが、サーバは古くなればなるほど全体のエネルギー効率は低くなる。クラウドプロバイダのサーバは平均して2年以内に刷新されるため、この点からもクラウドの移行はエネルギー効率の改善に有効」と指摘しますが、日本企業はハードウェアをいったん調達すると減価償却の名のもとに最低5年は使い続けてきたところが多く、この商習慣がまだ深く根付いていることをあらためて実感させられる調査結果でした。古いサーバやハードウェアのままでは二酸化炭素排出量の削減やエネルギー効率の改善などを望むことは難しく、サステナビリティの実現から遠のいていくということが、切迫した危機感として日本企業に浸透するにはまだ時間がかかりそうです。

日本企業のサーバ使用期間の平均はAPAC5ヵ国の中でもっとも長く、購入してから5年以上使い続けている企業が多く、エネルギー効率改善の大きなハードルとなっている

Amazonは2019年9月、パリ協定を10年前倒しで達成する「気候変動対策に関する誓約(The Climate Pledge)」を発表しましたが、前述の2025年までの100%再生可能エネルギーへの転換や2040年までの二酸化炭素ゼロといった野心的な目標はここでのコミットメントにもとづいています。そしてそのアプローチを自社だけに留めるのではなく、顧客と社会にひろく還元していくのがAmazon/AWSのビジネススタイルであり、ハイグ氏は日本に対しても「官民連携で再生可能エネルギーの国内調達など、さまざまなプロジェクトに多大な投資を行っていく」と積極的に支援していく姿勢を明らかにしています。たとえば、日本独自の企業グループである「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)」に正会員として参加しているのも日本への投資意欲のあらわれでしょう。

2000年代前半ごろまでは、多くの日本企業にとって脱炭素や再生可能エネルギーへの転換はCSRの域を出ない活動でした。しかしいまや気候変動問題は日本はもちろんのこと、世界中の企業にとって最重要課題のひとつであり、これらの課題に向き合わないままでいることは経営リスクの増大に直結します。二酸化炭素排出量を削減し、再生可能エネルギーへのシフトを図っていくために、最初のステップとしてITでできることは何か - そう考えたときにエネルギー効率を大幅に高めることができるクラウドへのワークロード移行は非常に有効な選択肢だといえそうです。

クラウドを選択するメリットとして「初期導入コストが安い」「料金体系の透明性が高い」「始めやすく、やめやすい」「運用負荷の軽減」などがよく挙げられますが、今後は「エネルギー効率が高い」「サステナビリティを向上できる」も加わってくるのかもしれません。