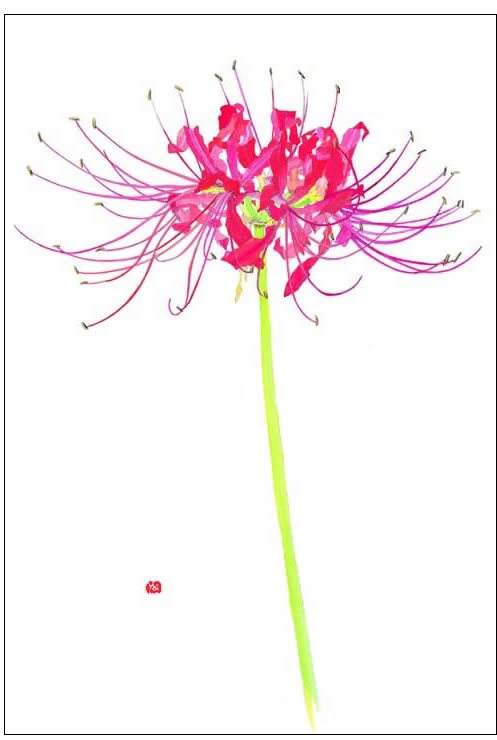

秋の花というと、すぐさまヒガンバナを思うのは、よほど記憶にしみついているからだろう。たしかに、ずいぶんと印象深い花である。ある日、突然、庭の隅とか田のアゼに「ニョキニョキ」と出てきた。まったくそれは「ニョキニョキ」といった感じで、細い茎だけが背くらべをするようにしてのびている。

先っぽにつぼみがついていて、ほのかに赤い。それがみるまにふくらんで、つぎには筒からとび出した花火のようにサンランと開く。花火は一瞬で消えるが、こちらは火玉のように燃えたって、遠くからだと赤い火のかたまりのように見える。

だが、それもいっときのこと。気がつくと、もはやどこにもない。消え失せる前に色あせ、しおれ、黒ずんでいったはずだが、なぜかそのあたりは記憶に残っていない。にわかの開花と、あざやかな消滅。頭上には抜けるような秋の空がひろがっている。

彼岸花(ヒガンバナ) 画:外山康雄

地方によっていろいろ呼び名があるようだが、マンジュシャゲが多いのではあるまいか。「曼珠沙華」などと仏教くさい漢字をあてるのは、お彼岸のころに咲くので、ホトケ花になぞらえたのだろう。

どんなつながりなのか、そんな歌のひと節を覚えている。仏教くさいのにオランダ屋敷とも似合う気がするのは、その異風ぶりがエキゾチズムとかさなるせいだろうか。

学問的にも異様な植物であって、妖艶な花をつけ、アゲハチョウをはじめ多くの昆虫を誘い寄せるが、これは実をつけない。徒花(あだばな)で終わる。「配偶子をつくる減数分子が3倍体の悲しい宿命」といったことが本に書いてある。2倍体なら結実するが3倍体は「不稔」といって、種子ができない。人間における不妊にあたるのだろう。ヒガンバナの華麗さが花火を連想させるのは、あとかたなく消える性質にもよるのかもしれない。

学問的には徒花かもしれないが、幼い者たちには有用な花だった。ポキリと根元から折りとって、つぎには茎を小さく刻みとっていく。説明が難しいのだが、表皮がテープ代わりになって、茎の小片がモザイク状につながっていく。そのはしを結ぶと、輪になるわけで、器用な女の子の手にかかると、大輪の花をいただくネックレスができあがった。田舎の子供たちは田のアゼの花でもって世にも珍しい装飾具をつくり出した。ただし、一日きりのブランドである。翌日には、花も茎もしおれ、へんてこな紐状になっていた。

独特の臭いがあって、ヒガンバナをさわったあとで手を洗わないと、手が腐るなどといわれてきた。鱗茎がアルカロイドの一種である有毒のリコリンを含んでいるので、そういって恐がらせたのだろう。大飢饉のとき、毒抜きして食用にしたともいうが、よほど飢えてのことにちがいない。「きょ(=ころもへんに去)痰薬」の名でタン切りに使われたのは、毒を変じて薬に活用した一例といえる。

西日本に多く、北へいくほど少なくなるのは寒さに弱いせいだ。そのかわり、地中の鱗茎を繁殖させながら、旺盛な生命力で子孫をふやしていく。わが国の自生植物ではなく、中国から代用植物として輸入されたという説がある。有史以前に大陸から持ちこまれ、それが各地にひろがったのか。

とするとヒガンバナの咲くところは、昔ながらの田園風景が残っているわけだ。そのせいか、田のアゼなどでヒガンバナを見かけると、どこへとも知れぬノスタルジアを覚えるものだ。

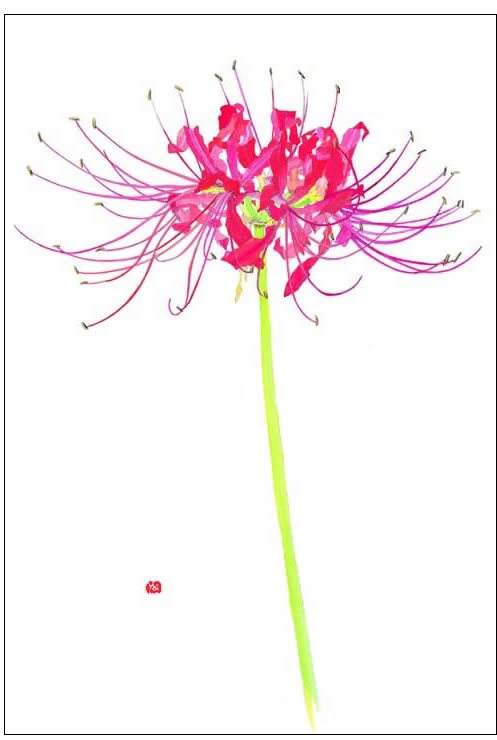

彼岸花(ヒガンバナ) 画:外山康雄

花データ

ヒガンバナ科の多年草/花期:9~10月。彼岸の頃、赤い花が咲く。咲くときに葉がなく、散ったあと葉が出てくる。有毒。

外山康雄「野の花館」だより

9月、例年なら新潟市と新宿のデパートでの個展のため野の花館から離れているのですが、今年は両方ともお断りしました。作品の整理をしましたら、今の季節の作品が少ないのです。あと何回花に会えるか、描くことができるか、わかりません。「1枚でも多く描かなければ…」という気持ちでいっぱいです。

「来年も楽しみにしています」とおっしゃっていただいた皆さまには申し訳ないのですが…。おゆるしください。

悪茄子(わるなすび)、牡丹蔓(ぼたんづる)、犬蓼(いぬたで)、梅鉢草(うめばちそう)、山路の杜鵑草(やまじのほととぎす)、葛(くず)、麝香草(じゃこうそう)、吾木香(われもこう)、露草(つゆくさ)、茗荷(みょうが)、南蛮煙管(なんばんぎせる)、千本槍(せんぼんやり)、夏海老根(なつえびね)、釣船草(つりふねそう)…etc。今、野の花館に花の絵と一緒に飾ってある花たちです。旬の花々を届けてくださる皆さまに感謝です。

峠さんから届いた「悪茄子」(帰化植物)描いてみました。茎にはもちろん、葉にもトゲがあり、ワルナスビの名前もしかたないとは思うのですが、茄子に似た薄紫色の花が次々と開き、優しい雰囲気がある花です。

(9月4日)