アイコンなんてまどろっこしい

最近とみにアイコンをダブルクリックしてウィンドウに開く、という手続きがめんどうくさくてたまらないのです。アイコンを探した上に、わざわざダブルクリックするだなんて。考えるだにぞっとしない話です。めんどうじゃありませんか?

考えてみると、GUIを使い始めた最初から、アイコンを選んでダブルクリックなんてことは、ばからしくてやってられんぞと思ったのです。CUIを礼賛しているわけではなくて、中途半端すぎるGUIの事情に、ついていけないものを感じていました。

なんだよアイコンって、って考えます。なぜアイコンをクリックしてウィンドウを開くなんて作業が必要なんでしょう。

アプリケーション中心の時代なら、アイコンがスイッチの代替になっていたことはわからないではないのです。OSは数種類、アプリケーションは数十種類程度。そのくらいの中程度の規模のオブジェクトを区別するのにはアイコンは悪くないデザインです。

アイコンのデザインは、コンピュータとOSとアプリケーションの、コンピュータに特有の事情の産物に思えます。

解像度の低いディスプレイでは、情報を充分表現できないから、アイコンという形に仮託するしかないのです。解像度が、1920×1200ピクセルあったとしても、まだ紙や机の上の解像度に較べたら低いと思います。1920×1200ピクセルを2~4画面くらいつなげて使えば、広さは足りてくるかもしれませんが、今度は操作の問題が起きそうです。

結局のところアイコンやディスプレイは、ライフログのような、数百万規模のコンテンツに満ちあふれた時代には即していないのではないでしょうか。

アイコンはわからない…。

というか、なになのか、ぜんぜんわからないですよね、アイコン。ライフログで検索のログとかもとっているのですが、なになのか、開いてみないとぜんぜんわからないです。

というか、なになのか、ぜんぜんわからないですよね、アイコン。ライフログで検索のログとかもとっているのですが、なになのか、開いてみないとぜんぜんわからないです。

質感に満ちた現実世界

現実世界は質感に満ちています。

たとえば手紙。

秘書がいたとしたら、届いた手紙は開封して、中身で分類して、最小限のものだけを机の上に並べてくれるはずです。ユーザーは中身の見える並んだ状態で手紙を選択し、処理をすることができます。中身そのものが情報なのです。

開いた手紙のかたち、重さや厚みや手触りや質感、すべてが情報です。秘書がいたとすれば、そもそもダイレクトメールは秘書が処理してくれるかもしれませんので目にする機会はないかもしれませんけれど、ダイレクトメールはダイレクトメールのかたちをしているし、私信は私信の、請求書は請求書のかたちをしているものです。

モノには質感がつきもので、質感のないものはないわけです。

コンピュータのアイコンではすべてが欠落します。

コンピュータを使うと、メールでは、タイトルだけ1行だけしか見えないような一覧を見せられて、手がかりのとても少ない状況で、中身を予測しながら開いてみたりしなければなりません。

どんな作業でも紙で行うと、とても手がかりの多い状態で作業できるのに、コンピュータやGUIを使うと、きわめて貧弱な情報しかない状態に陥ってしまいます。

コンピュータを使うからといって、ここまで質感に無頓着で平気だというのは、これはやっぱり、相当おかしいんじゃないでしょうか。コンピュータのなかにさまざまなものを格納すればするほど、質感から遠ざかっていく、というのは、ライフログを実践している危機感のひとつです。

コンピュータのなかで貧弱だなと思うもののひとつに、サムネイルがあります。サムネイルはアイコンに比較すればマシのように思えるかもしれませんが、見えないストレスは却って高いようにも感じます。あの小さなサムネイルで、1000万画素を超えるような写真の、いったいなにがわかるというのでしょう。

紙のよさを実感する『中国行きのスロウボート』

紙のよさについてはいつもしみじみと感じています。

紙そのものであること、モノであることこそが、紙のよさの根源にあります。筆者はデジタル化のよさを説いていますが、紙には紙のよさがあることを充分承知したうえで、あえてデジタルを選択しているわけです。

「紙のデジタル化」といって、本を解体してスキャンしてリサイクルしていくのは、書物フェチ、コレクション型のビブリオマニアには耐えがたいのかもしれないな、と思うことがあります。

余談ですが、紙をスキャンするいっぽうで、紙ならではの本を集めているのもコレクターたる筆者の日常です。30年前の本でも、昨日買ったのとおなじくらいぴかぴかで書棚に収まっている極美本コレクターなのです。スキャンするのはいわば書物以前の雑本のたぐいなわけです。

2008年の今年は、刊行以来24年探していた『中国行きのスロウボート』と、『黒蜥蜴』を入手し、蔵書印に凝り始めました。同時に、『中国行きのスロウボート』の版元である湯川書房の湯川成一氏がなくなった年でもありました。

『中国行きのスロウボート』

村上春樹著『中国行きのスロウボート』(湯川書房/湯川72倶楽部)限定100部、小B6、ペン署名、革装マウント装、布装二重差込函、1984.06.15

村上春樹著『中国行きのスロウボート』(湯川書房/湯川72倶楽部)限定100部、小B6、ペン署名、革装マウント装、布装二重差込函、1984.06.15

紙らしさと蔵書印

最近新古書店では、蔵書印はおろか、作者の署名でさえ汚れているといって敬遠される風潮だと聞いたことがあるのですが、なにどうせスキャンしてしまうのだから、蔵書印くらい押してあっても違いはないぞと考えました。

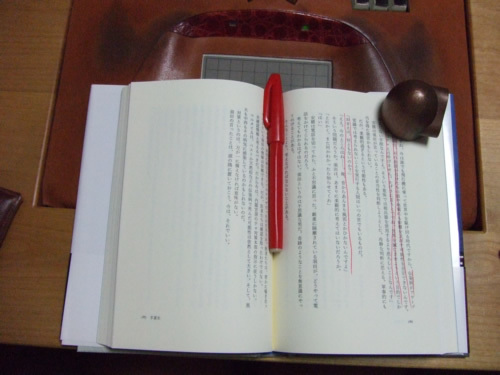

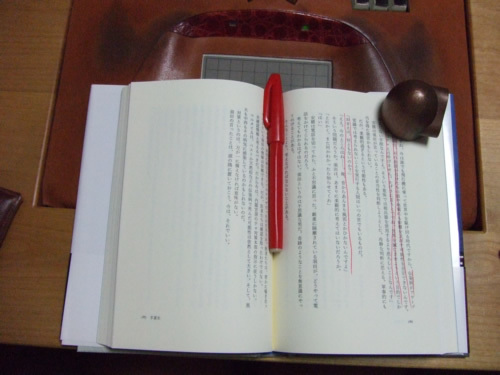

蔵書印と相前後して、本に書き込むことさえできるようになりました。だって、どうせスキャンしてしまうんですから…。

スキャンするというのは、本を解体してしまうことを意味しています。解体した本は単なる紙の束で、売り物にはなりません。

買った本を一読して、最短だとその日のうちに、解体してスキャンです。ラジカルです。いっそ製本しないで販売してほしいくらいです。アンカットフランス装大歓迎って感じ。

よくいく神保町の古書店で、蔵書印を押し始めたといったら、呆れられたうえに説教されました。なにか逆鱗に触れたようです。『中国行きのスロウボート』が残ったように、たしかに書物の寿命は人間の寿命より長いことがあります。

3~4年でフルモデルチェンジというコンピュータの世界とは相反する存在感といってもいいかもしれません。古書店の店主としては、客がもっているとはいえ、古書を商品という目で見るのはわからないではない。商品を汚すのは許し難いと感じるエネルギーが刃のようにとがっていて、そうそうに退散するはめになりました。

しかしですよ、死んだら古書の大海に帰すことになるとはいえ、一度は筆者と出会ったのだから、一期一会、これを先途と蔵書印くらい押す権利はあるんじゃなかろうかと愚考するわけです。すくなくとも占有状態にはある。なに、文句があるというのなら、ぜんぶあの世にもっていくだけのこと。どうせ値がつかないんなら、好きにさせてもらうぜと思いますよ。

もっとも、じっさいに蔵書印を押しているのは新しい本だけで、限定版系にはまだ押せてないのです。そりゃそうだ。覚悟ってものがいるってもんです。

ややマニアな話題で申しわけないです。

本に書き込みしてみたり…。

蔵書印を押すのと同時期に、本に書き込みをするのもできるようになりました。どうせスキャンしてしまうということもあるし、スキャンしたときに、書き込みをしたページはめだつという理由もあります。本の扱いが従来とは違ってきたのです。

蔵書印セット

蔵書印を押すのと同時期に、本に書き込みをするのもできるようになりました。どうせスキャンしてしまうということもあるし、スキャンしたときに、書き込みをしたページはめだつという理由もあります。本の扱いが従来とは違ってきたのです。

蔵書印セット

デジタルで作った蔵書印と、アナログな朱肉や吸い取り紙のセットが、これまたアナログな木箱に入っています。

もと書籍。

デジタルで作った蔵書印と、アナログな朱肉や吸い取り紙のセットが、これまたアナログな木箱に入っています。

もと書籍。

蔵書印を押したあと断裁してスキャンしリサイクルされるもと書籍。こうなるともうほとんど単なる紙束です。

蔵書印を押したあと断裁してスキャンしリサイクルされるもと書籍。こうなるともうほとんど単なる紙束です。

質感を残す

スキャンをするにしても、その質感を、最大限保つようにしたい、と考えます。

スキャンをする場合に、大きくわけて、方針はふたつあると思います。スキャン時に補正をして紙らしさを取り除くか、あえて紙のままの質感を残すかの2通りです。

たとえば紙には色があります。その色を残すか、それとも補正して白地に黒にするか。Googleのブックスキャンでは、質感はなくしているようです。

筆者は逆に、質感こそが重要だと考えています。単にスキャンをするといっても、方針によってまったく違うほうを向くことになるわけです。