『揺籃』と『オルレアンのうわさ』

ライフログの実例で見てきたように、つながりは、どんなところにもあります。

たとえば「うわさ話」の例です。

保坂和志の『明け方の猫』に収録の短篇『揺籃』には、『 オルレアンのうわさ』の話が出てきます。1969年5月にフランスで発生した流言飛語です。オルレアンのユダヤ人の洋服屋で、麻薬をかがされ女性が誘拐されるといううわさが広がりました。

これがさまざまなルートから日本にも伝わり、伝わる過程でディテールが変貌して「更衣室のどんでん返しで誘拐され、誘拐された女性は東南アジア(香港とか、九龍城とか)で手足を切断されてダルマとなって発見される」と尾ひれがつき、「 日本だるま」「 ジャパニーズこけし」などと呼ばれる都市伝説になりました。かなり有名な都市伝説なので、ご存じの方も多いと思います。

『ピアスの白い糸』( 池田香代子ほか/白水社)のほか、筆者の知る限りでも複数のバリエーションで書物になっています。『 危機管理のミステリ ブック・ガイド300選』( 三國隆三/青弓社) 、西村寿行『わらの街』 、生島治郎『オペレーション・O』 、『 Neverland Party ネバーランド・パーティー』( 新井素子と15人の漫画家/新書館/1985) 、『 灼熱の女獣』( 竹島将/講談社)などです。

断片を統合する

ここまで数が多いと、一連の「オルレアンのうわさもの」を読む度に、ああまたかと思うわけです。最初の一回か二回は驚いても、何度も続けばからくりがわかってしまうようなものです。都市伝説は実体がわからないから不安をかき立てますが、ライフログは、こういう断片的な情報が一堂に会して目の前に「出てくる」ところに特徴があり、出てくるものは怖くないのです。モンスター映画で、モンスターが出てくるまでが怖いのといっしょです。

出てくれば、当然それについてもっと詳しく知りたくなるのは人情で、最後にはエドガール・モランの著書『オルレアンのうわさ』にたどりつき、社会学の研究事例として知られていることを知るわけです。

『オルレアンのうわさ』じたいはうわさの話で、そこから先を分析するとなると、中世の魔女狩りとかにつながっていくのかもしれません。ともあれそうやって伝わっているいろいろなものを断片から統合して知る作業が、ライフログにはつきものです。

知ってしまうと、うわさはうわさでなくなり、漠然としていてわからない状態は解消されてしまいます。その状態で、先の『明け方の猫』を読んだときに感じたのは「なぜそれをいまごろに」でした。『 オルレアンのうわさ』は1969年。日本でポピュラーだったのは1980年代で、だいぶ昔のことをとりあげているなぁと、なんだか懐かしさのほうが先に立ってしまったためです。そのころは、10年かけて情報が伝わっていたともいえます。

「すべての過去と情報を知れば未来がわかる」という話も、よく知られている話で、くり返し語られています。すぐ手許にあるところでは、『 ゴールデンスランバー』(伊坂幸太郎)と『KUROKO黒衣』( 高橋葉介/秋田書店)に出てました。

そういうときに感じるのは、ああ、またそれか、ということ。ひょっとしてですけれど、よのなかに新しいことなんてないんじゃないだろうかと感じるのは、ライフログのためなのか、人生に倦んでいるのか。

出てくる体験

ライフログを実践すると、断片的な情報を積み重ねて啓ける新しい視野が生まれます。

それは、100程度の情報しかないレベルでは体験できないことです。あるものごとを1000くらい蓄積すると、「 あれ?」と、なにかに気づく瞬間が出てくると思うのですが、かすかに体験できるその体験を、最初のうちはただの偶然と思ってしまうかもしれません。

その数が1万になり、10万になるうちに、蓄積は確実になにかをもたらすようになり、140万に達した2009年1月現在では、まったく孤立した断片的なものごとなど存在しない、と考えるに至りました。

もうひとつはうろ覚えについてです。ライフログで情報が出てくる体験をくり返すうちに、「 出てこないことはありえない」と考えるようになりました。タグやコメントは増え続けるわけですし、今後検索機能も充実するいっぽうでしょうから、ものごとはすべてかたちをもって体系づけられていくでしょう。

ライフログをつづけて、あまりにもものごとが積み重なって出てくる体験をくり返したために、もはや情報が出てこないなどとは考えられないのです。体系があることで、そこに縛られるような奇妙な拘束感も感じています。

人生の全体は、ライフログでロギングされた部分の合計でないとしても、そこにある圧倒的なログが、なにかを怯ませる気がするのです。

おなじ保坂和志の『小説、世界の奏でる音楽』( 新潮社)には、こんな一節もありました。

じつは私はこの本を四年くらい前に一度読んでいる。付箋をぺたぺた貼って、線をいっぱい引いてあるから読んだことは間違いないのだが、そして読んだという記憶もはっきりあるのだが、内容を私はほとんど完全に忘れていると思っていた。

しかしこうして並べた引用箇所を読むと、私の私観や自我観や人間観は基本的にこの本によって作られているのではないかと思いたくなる。きっと、自分がしゃべっている言葉の出処を忘れているかぎりにおいて、その言葉は自分の言葉ということなのだろう

保坂和志『小説、世界の奏でる音楽』新潮社 p.271。(※原文は「私観」の「私」に傍点)

ライフログは、この「出処」をつねに明らかにできる可能性です。保坂和志風にいえば、自分の言葉が自分の言葉ではなくなる、という不思議な感覚に襲われることになります。じっさいに、ライフログで出てくる体験は、時間の経過で劣化しないことが多いので、大半は生の体験そのままなのです。風化しない生の体験。

自分を作るものが、ほとんどすべて外部からやって来ている、と知ることは、自分が卑小であることに直面することでもあるし、自分がどれだけなにを知らないかを知ることでもあります。ハードでタフでないと、やってられないのかもしれません。

逆接的にいうと、ライフログに必要なことは「忘却を内包すること」です。時効のようなものが必要です。忘れないシステムを作って使いながら、忘れることを考えるというのは、じつに人間的だと感じます。

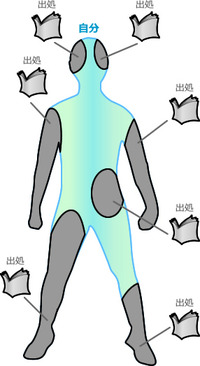

ライフログでわかる自分を構成しているものの出処 自分を構成しているものの出処がわかってしまうということは、自分と呼んでいるものが、じつは自分でないものであった、あるいは自分のうち、ほんとうにオリジナルの自分はずっと小さいものであった、と知ることです。