NetStickyColor

先日、ライフハッカー日本語版とベクター(&マイクロソフトキャンペーン)で『NetStickyColor』という手書きメモソフトを公開しました。

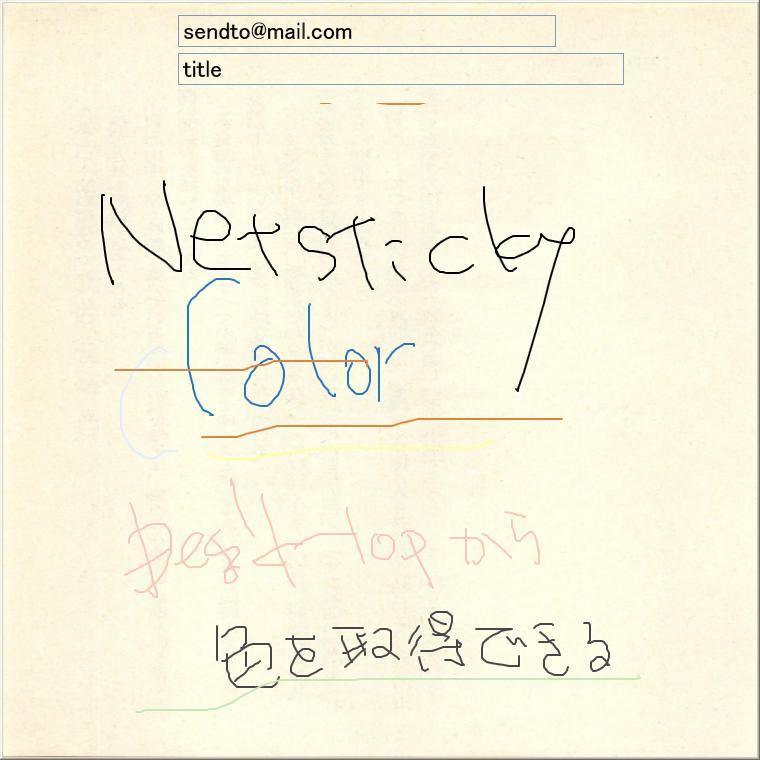

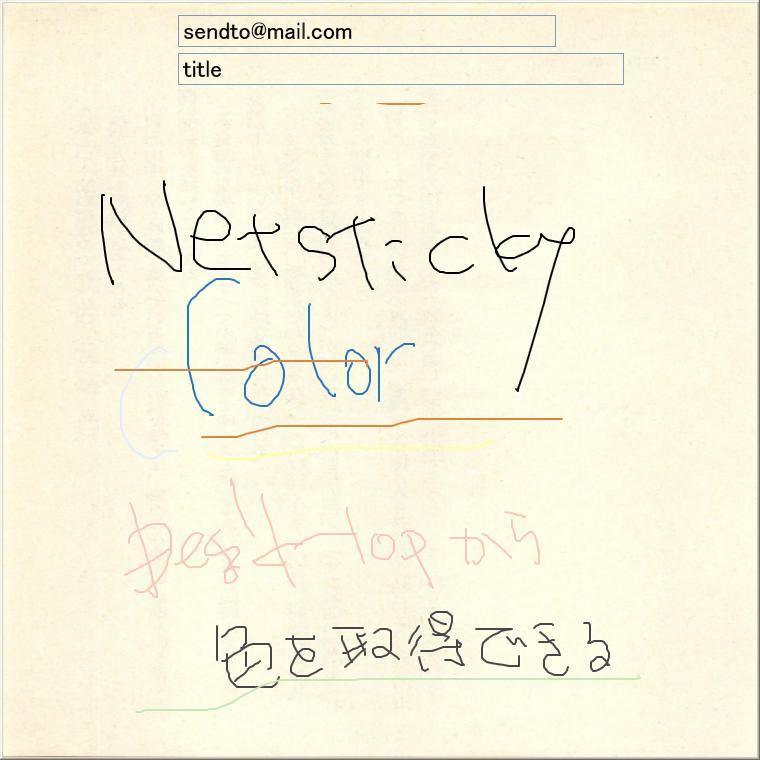

図1 NetStickyColorデスクトップの任意の色をペン先に指定できます

これはじつは、2009年に、本連載担当の方を含め、内輪で数人に試していただいていた試作ソフトでした。

手書きメモソフトというか、手書きメモには、ずっと強い関心を抱いていて、ノートなんかも好きだし、最近だと本に赤字でメモを書いて、それを抜き出す技術なんかも研究しています。

とりわけ、電子ペンは、電子ペンができた1980年代末期から、ずっと注目していて、この20年、基本的にポインティングデバイスとしては、電子ペンだけを使っています。

手書きメモの魅力

最初に手書きメモソフトの魅力を感じたのは、1995年に、ワコムの野口哲生氏が『スーパーフリー』という、画面に落書きするソフトを作ったのを見たときでした。画面にダイレクトに落書きでき、それをファイルに保存できる、というのは、いま考えても相当魅力的なソリューションです。

続いて、1996~1997年ごろに、SIIの携帯端末用に手書きメモソフトをアレンジして、手書きメモの魅力にどっぷりはまりました。

そのコンセプトを熟成させたのが、2004年のIPA未踏ソフトウェアで採択された『SmartWrite』です。情報を出していないとかいわれてとまどうことがありますが、まとまった成果は基本的にフリーで公開しているので、『SmartWrite』は現在もフリーで試していただけます。そういえば『NetStickyColor』もフリーです。

メニューレス

『SmartWrite』、『NetStickyColor』、それに手書きとキーボードを自由に使い分ける『FancyNote』(開発中)に共通するコンセプトは、というか、わたしの作るソフトはすべてそうかもしれませんが、基本的にメニューをもっていません。画面には最小限のものしかありません。たとえば、『SmartWrite』『NetStickyColor』『FancyNote』は、ウィンドウに紙をデザインした背景を表示しているだけです。

メニューをもたずに、いろいろな操作をするときに、どのようなインターフェースをデザインしたらよいのかは、ユーザーを想定して考える必要があります。

WIMPにはある程度見慣れているけれど、コンピュータのソフトウェア全般の初心者をターゲットにした場合には、メニューがないと「なにをしたらよいのかわからない」と、とまどうかもしれません。

たとえば、Windowsのペイントは、手書きメモを書くこともできるグラフィックソフトですが、そのような初心者をターゲットにしているため、ファイル-保存メニューや、ペンの色を変更するパレット、文字を入力するモードのボタンなどが用意されています。

初心者は、いない

『SmartWrite』『NetStickyColor』『FancyNote』の場合は、このようなボタンやメニューはありません。では、初心者が使ったらどうなのかというと、じつは、すでにそのような想定は成り立たないほどコンピュータは一般化しているかもしれませんが、紙のメモしか使ったことのないユーザーにとっては、むしろ『SmartWrite』『NetStickyColor』『FancyNote』のほうが使いやすいのではないか、とわたしは想定しています。

メニューがないからとまどわないし、基本的に単機能なので、ポインタをドラッグすればそれが軌跡になって残るためです。消しゴム機能もありませんから、書いたらそれが軌跡になる、というのは、万年筆のロジックです。

保存も自動で行います。書いたメモはかならず保存します。

この点で、じつはコンピュータやOSの設計思想をわたしはぜんぜんわからない(理解できない)と感じています。書いたり変更したデータを保存しない理由が、なにかあるんでしょうか? かつて、メモリやディスクが高価だったころならともかく、です。

この点で、Mac OS Xのタイムマシンや、Wikiの編集履歴の取り方には共感します。保存なんていうメニューがあるほうがどうかしていると思います。

もし書き損ねたり、失敗したメモを書いたりしたらどうするか。そんなの、邪魔になるわけでなし、保存しておいたらいいと思うんです。いらなければ、あらためて明示的にその紙をゴミ箱に捨てたらいい。

紙やデスクトップを模倣するのであれば、『SmartWrite』『NetStickyColor』『FancyNote』こそが、より正統的だと主張したいわけです。

インターフェースはいくらでもある

ペン先の色変更に関して、『NetStickyColor』『FancyNote』は、デスクトップからのスポイト機能に対応しています。デスクトップの任意の位置の色を、ペン色として使うことができます。

ペイントはパレットを用意していますが、任意の画像をパレットとして使用できるため、パレットを用意する必要がなく、その分画面のデザインを自由に活用できます。ただし、任意の画像に使いたい色がある必要がある、という制約はあります。

結局のところ、ユーザーインターフェースはさまざまです。どれがよいという一律の基準はありません。

友人でblogerのfuzzyさんとインターフェースについて話をしたところ、ペン色の色変更に関して、次のようなものを想定できるといわれました。興味深いアイデアを整理していただいたfuzzyさんに感謝します。

()は、わたしのコメントです。

- ペンを持ち替える(ワコムがこれを試作していたことがあります)

- 長時間タッチするとカラー変更パレットをポップアップする(『SmartWrite』はこれでした)

- 長時間ペンを止めていると順番にカラーを変える

- ペンの速度でカラーを変える

- 筆圧またはペンの角度でカラー変更する

- 入力した後で、線のプロパティーを変更する

- 描画結果の大きさ(文字=黒/長い線=赤/図形=青など)でカラー変更する(類似のシステムを見たことがあります。東京大学の五十嵐健夫准教授のでしたか?)

- 描画結果を文字認識/図形認識して、設定したカラーに変更する

- 描画エリアによってカラー変更する

- 描画した場所の背景によって、文字の上は赤、それ以外は青とカラー変更する

- ゼスチャー入力をして、直前に描画したオブジェクトのカラーを変更する

わたしが実装したのは、12番目で、デスクトップからのスポイト機能。

これにパレットからのスポイト機能をあわせると、ペン色の変更に関しても、すくなくとも13種類くらいはインターフェースを考えることができるわけです。

線を引くとストロークのあとでパレットをポップアップするというのをいま思いついたので、14種類目。まあ、いくらでもあります。

「自然に使える」かどうかは、一般的な評価キーワードですが、インターフェースの評価で使う場合には、あまりこの言葉は役に立ちません。なにが自然かどうかは、ユーザーの学習環境や体験、熟練度、マニュアルの整備状況などによって、大きく変わるためです。

何が悪いかはわかります。たとえば左手にアクセル、右足にブレーキ、というようなシステムは明らかに悪いです。

このような単純な評価は、インターフェースにはなじみにくい、としかいえないですね。

『NetStickyColor』が試作から公開まで1年かかったのは、このあたりのバランスの難しさゆえです。ユーザーは短気でシビアなので、見慣れないソフトは瞬間的に使わなくなる可能性が高いと考えられます。そこをどうフォローするのかについての覚悟を決めた、というのが公開に至った契機であり、つまりはこの記事なのでした。