2020年はコロナ禍があらゆる場面において人々の行動にブレーキをかけた1年であり、

一方で、

そこで、

そして、4月から受注がなくなった

- ――サンライズさんはどのような印刷所でしょうか。

中村代表

(以下敬称略): 基本的には同人業界向けに宣伝・受注を行っています。同人にしぼって事業を展開していますが、 扱っている内容はオフセット印刷、 オンデマンド印刷 [1]、 グッズ制作と手広く行っています。 - ――サンライズさんではいつ頃から新型コロナウイルス感染症の影響を意識するようになりましたか。

中村:2月の下旬ごろからです。3月のイベントが開催できるのかを気にし始めたのがその頃です。とはいえ、

3月中はまだ業務がありました。3月のイベントに合わせると2月中には原稿を作り始めるので、 そのまま最後まで完成させて本を発注されるお客様がそれなりにいました。ですが、 4月に入ると受注がなくなってしまいました。 緊急事態宣言前から、

イベントは開催されても参加者が警戒して、 欠席する人も多い状況でした。参加者にも印刷会社やイベントを守りたい気持ちはあったと思います。ただ、 本を作っても読んでもらえない。そうすると発行ロットも落ちてしまう。緊急事態宣言発出後はイベント自体が開けませんでしたし、 宣言の終了後もイベントが延期したり参加者が欠席したりする状況がしばらく続きました。9月くらいからは復調の兆しがあったのですが、 2度目の緊急事態宣言でまたイベントが開けない状況になってしまいました。

繰り上がる納期と割増・割引の「罠」

- ――11月のコミティア

[2] はそれなりに人がいた印象でしたが、 そうなるにも時間がかかっていたのですね。イベントが開催されなかったことによる影響を伺いましたが、 現場のオペレーションの面ではどうでしょうか。印刷工場や流通には新型コロナ感染症の影響はありましたか。 中村:物流への影響はありました。

(運送需要の増加で) コストがどんどん上がる。おかげで、 依頼する会社を何度も変えることになりました。コストを作家の方に転嫁したくないですし、 競合他社もいるので、 安易に印刷価格を上げることもできません。 それと、

運送会社の受付時間も短くなりました。たとえば、 従来は午後6時だった受付終了が午後5時に繰り上がる。午後3時とか、 午前中で受付が終了する場合もありました。今の同人業界は短納期化が限界に達していて、 短くなった2~3時間を切り詰めるのはほとんど不可能です。もっとも、 イベントがない状況ですので、 無理に間に合わせるために割増料金 [3] を使うくらいなら諦める作家の方も増えたのですが。 - ――印刷工場でのオペレーションには影響はなかったのでしょうか。

中村:工場はもともと機械が離れて配置されているので、

正直影響はほぼありませんでした。事務所内では空気清浄機を設置したり、 消毒を徹底したりといった対策を行っていましたが。ただ、 まったく影響がなかったわけでもありません。仕事量が減ったので時短操業をしたり従業員に休みをとってもらったりしていましたが、 従業員同士顔を合わせる機会が減り、 必要な伝達を行いづらくなってしまいました。 - ――コミュニケーションで課題が出たのですね。

中村:ただ、

社内ではコロナのちょっと前からLINE WORKSを利用していました。それは役に立ちましたね。 - ――コロナ禍をうけてわかった

「盲点だった印刷の弱点」 などはありますか。 中村:先ほど話題にも出ましたが、

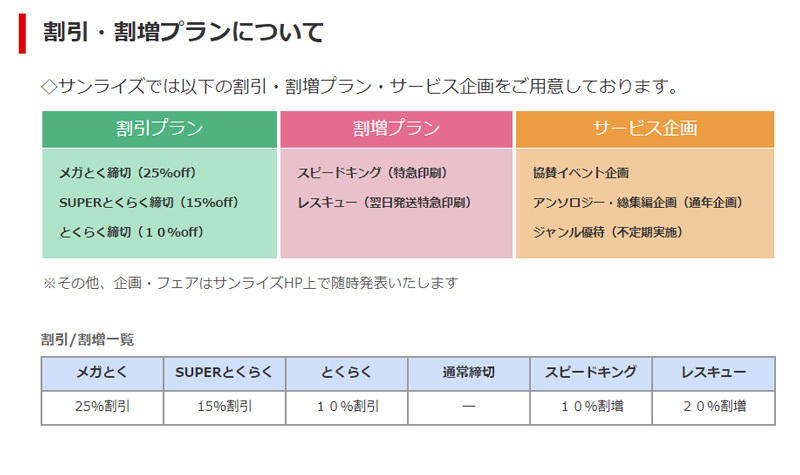

割増料金の利用者が減ったことです。納期がちょっとくらい短くなっても、 全体の仕事量が減っていたので何とかなりました。むしろ、 長い目で見ると割増料金の利用者が減った影響が大きいです。これまでは割引料金と割増料金の利用者が同じくらいだったので売上を相殺できたのですが、 割引料金での入稿が増えて1件単価が落ちてしまった。割引プランは充実させていたのですが、 裏目に出たかたちです。作家の方は本を作らないわけではないのですが、 イベントに固執しなくなって、 リーズナブルに作る傾向が出たようです。 - ――逆に、

コロナ禍を経てプラスに出た点などはありますか。 中村:元々動画制作が好きだったのですが、

会社紹介に活かせるようになりました。イベントでのブースに来てもらうことが減ったので、 その代わりとして取り組んでいます。 あとは、

弊社も参加するKAN-DO8がオンライン即売会を主催しています。元々はオリンピックによる会場問題 [4] への対策として、 関西から同人を盛り上げられないかと立ち上げた集まりなのですが、 参加社の1社であるホープツーワンさんの社長がデジタルに強く、 「VOiCE」 というシステムを使ってオンライン即売会を立ち上げました。まだ収益を上げるという段階にはありませんが、創作活動を支援する場として機能してもらえればと思っています。

コミケ延期のもたらすもの

- ――厳しい話題が続きましたが、

さらに厳しい話題に入りたいと思います。印刷所の経営状況を心配する声を同人界隈から聞いています。サンライズさんのお仕事は同人関連が主とのことでしたが、 経営状況は大丈夫なのでしょうか。 中村:大丈夫じゃない

(笑)。 コミケ [5] がない影響は大きい。コミケがなくなり、 売上の数字は半分くらいになっています。 - ――半分……。他社さんも似たような状況と思ってよいでしょうか。

中村:他社のことはわからないです。売上に占める同人誌の比率が少なければそれだけ売上の減少割合も減るし、

逆も言えます。ただ、 「とらのあな」 などの専門書店が店舗数を減らしている状況は気になります [6]。こうした動きは新しい本が入荷しない状況が原因にあります。書店に新刊が流れていないということは、 どこも印刷していないということになるのではないでしょうか。今まではコミケなどを機に一気に出る新刊を作り、 書店がそれを取り込むというスタイルでした。しかし、 それができず、 作家の方も作りたいという気持ちが高まらない。 - ――同人のエコシステムが機能しなくなってしまっているということでしょうか。そういった意味では、

昨年夏に日本同人誌印刷業組合の岡田一理事長 (栄光) が 「10月以降に事業継続を断念せざるを得ないケースが出てくる」 可能性を指摘していた点が気になります。 中村:それは昨年の夏の時点での話だと思います。今のところは、

どこもまだ頑張って耐えています。ただ、 GWのコミケがなくなったのは痛い。今年の冬に開催されても、 最後に開催された2019年冬から2年のブランクが空くことになります。その影響は出るかもしれません。 - ――発行部数の具体的な数字の変化はわかりますでしょうか。

中村:コミケだと1,000部以上刷る案件が全体受注の1割以上はありました。それが激減してしまった。逆に、

100部以下の小ロット印刷の多くはオンデマンド印刷で受けていましたが、 従来はオフセットの4倍くらいあったものが同程度にまで減ってしまいました。つまり、 大規模案件も小ロットも両方減ってしまった。小ロット印刷の場合は手数料の関係で書店流通も難しいです。サンライズでは作ったものを通販で販売できるサービスも行っていますが、 利用者が伸びているとは言えません。結局、 リアルなイベントでの交流が大事だったのだというのが今のところの結論です。 - ――先日コミックマーケット99の延期がアナウンスされましたが、

これまでのお話からするとコミケが開催されないインパクトは印刷所にとってかなり大きいということでしょうか。 中村:会社によりけりな部分もあるとは思います。実は、

コミケは男性参加者の割合が増加傾向で、 女性参加者は通年で開催されるジャンル特化のコミックシティ [7] に参加する方が多いようです。結果、 女性向け作品を扱う量によっては、 コミケ前後の女性向けのイベントの方が忙しいという印刷会社もあります。ただし、 それでもコミケが開かれない影響がゼロということはないと思います。たとえば、 コミックシティは来場者が5万人くらいですが、 コミケはその3倍、 4倍の規模になります。コミケで動くお金は大きく、 そういう意味では特別なイベントです。

イベントとは「待ってくれる人に出会う場所」

- ――ここまではコロナ禍における同人業界を印刷所の目線から語っていただきました。ここからは少しテーマを変えて、

「同人誌を作る意味」 について伺いたいです。コロナ禍によって創作意欲が減退したことを指摘するアンケート結果もあります。印刷所から見ても、 作家の方のモチベーションに変化は感じましたか。 中村:お家時間が増えて原稿を作る時間は増えましたが、

実はイベントと締切の存在が大事だったと思います。イベントと締切があるから頑張れる。イベントがあるというのは本を読んでくれる人が待っているということです。それが頑張れる原動力。イベントがないと待ってくれる人に出会えません。 二次創作の場合は、

原作が動いていることもモチベーション維持に重要です。ある人気アニメは映画が延期になってしまいましたが、 そうなると気持ちが盛り上がりません。イベントといえば、 ファン向けのオフィシャルイベントが開催されないのも、 「作品を好きな気持ち」 の盛り上がりの面ではマイナスだと思います。 - ――中村代表はリアルなイベントを大事にしている方だと思います。一方で

「エアコミケ」 [8] などのオンラインイベントやBOOTH [9] などのWebサービスが存在感を持った1年でもあったとも思います。物理的な場所や本を必要としてないという意味では印刷所から見ると必ずしもプラスとはいえないようにも思えますが、 このような動きやサービスにはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 中村:作品の発表の場が多様化しているのは間違いないし、

裾野も広がっているとは思います。ただ、 印刷会社としては正直歓迎しづらい。作品を作る力をつけて紙の本に落とし込んでほしいです。リアルなイベントでは 「衝動買い」 をできます。人だかりができているサークルが気になってつい買ってしまうとか、 思いがけない作品との出会いがオンライン上ではない。オンラインにはオンラインの良さがあるので否定はしませんが、 リアルと共存しながらそれぞれ発展すればいいと思います。 Web上で同人誌やグッズの販売を行えるサービス 「BOOTH」

- ――コロナ禍以前からTwitterやpixivで作品を発表できましたが、

同人誌は作られ続けてきました。これはどうしてでしょうか。長年同人印刷に携わられてきた経験からお考えを伺いたいです。 中村:同人誌にはコレクションアイテムの側面もあります。それをデータにするという段階には達していないということだと思います。それに、

デジタルコンテンツをリアルな本と同じ値段で買うことに抵抗がある人もいます。 それに、

現物があるというのはストーリーを読むだけではありません。印刷の形状や紙の種類、 色の表現なども含めて1つの作品です。原稿そのものを読むだけならデジタルでいいですが、 本の作りまで含めるのが同人誌だと思います。

「制作参加者」としてイベントを作っていきたい

- ――

『魅せる! 内で行ったインタビューでは同人誌のデザイン講座』 「デザインを良くするためのアドバイス」 として 「イベントに足を運んでほしい」 と語っておられました。即売会に関係する思い出などはございますか。 中村:イベント会場で直接喜びの声を聞くのはうれしいですね。本に対する思い入れが強いサークルさんは原稿をギリギリまで書いて、

入稿を伸ばしてしまうことも多いです。で、 そういった方に会場で会ってみると、 涙を流しながら手を握って感謝される。仕事はもちろんお金のためでもありますが、 創作に関われていることは幸せですし、 思い入れのある作品に携われることには感謝しています。これからもそうした作品作りをお手伝いしたいです。 最近は企業出展をよくやるのですが、

展示している見本誌を手にとりながら自分の本をこうしたいと友達同士で語っている様子を目にするのはモチベーションになります。私たちは自分たちを 「制作参加者」 だと思っています。一緒にイベントを作っている意識は常に持っています。 - ――コロナ禍が終わってもステイホームやソーシャルディスタンスの経験は私たちの生活や行動に影響を残すかもしれません。同人印刷会社としてこれからの展望を伺いたいです。

中村:社会への後遺症はゼロではないと思います。ただ、

同人業界はリアルイベントありきのエンターテインメントです。ワクチンが広がることで行動制限が緩和されれば、 一気に開けてくると思っています。楽観的かもしれませんが、 本当は皆がもっとはっちゃけたい気持ちを持っていると信じています。 それに、

この1年でデジタルの不便さも見えたと思います。たとえば通販は決まった本を狙い撃ちで買うには適していますが、 リアルの情報があるからこそできていたこともあります。 - ――最後に同人誌の作家と読者、

双方へメッセージをいただけますでしょうか。 中村:日本の同人文化を生んでいるのは

「好きな気持ち」 です。それは (原作となる) 漫画やアニメや小説がある限りなくならないと思っています。そして、 オリジナル作品は自由に生み出せますし、 研究のような本が多いのも面白いところだと思います。どれも待っている人がいることが生み出すモチベーションにつながっています。 プロで活躍している人も、

はじめて参加する人も、 一緒にイベントを盛り上げて、 対等に共有できる場が同人文化です。本を買いに来た人を 「一般参加者」 と表現するのは同人独特の文化だと思います。同人イベント以外なら 「来場者」 などと言うのではないでしょうか。作家だけでなく読者も一緒にイベントを楽しむ参加者。この文化は決してなくなりません。 そして、

かたちになったものはずっと残ります。原稿の内容も大事だけれど、 どんな表紙にして、 どんな紙を使って、 どんな加工するのか、 フルトータルで作る作品が同人誌です。印刷会社はそれをどうすればベストなかたちで表現できるかを考えています。私たちも一緒にイベントを盛り上げたいですし、 はっちゃけられるように頑張りたいです。

参加することに意義がある……かもしれない

「コロナ禍における印刷と同人の1年間」

なお、