TeXってなに?

来る8月29日に東京大学生産技術研究所で「TeXユーザの集い 2009」というイベントが開催されます。これは文字通り「TeX」というソフトウェアに(開発者から個々のユーザに至るまでの)さまざまな立場で関わる人々が集まって情報を交換したり、親睦を深めようという集会です。

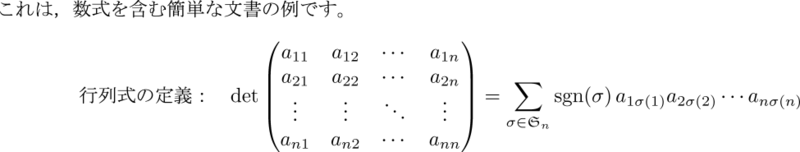

ここで、「 TeXってなに?」という読者の方も多いことでしょう。「 TeX」については普通は「数式の組版を得意とする組版ソフトウェア」のような説明がなされますが、基本的には文書作成に用いるソフトウェアです。例えば、図1 に挙げるような文書を作成して、それをpLaTeX(ここでは、「 TeXの機能拡張版のひとつ」と思ってください)で処理すると、図2 に挙げるような結果が得られます。この例のように、TeXでは数式などはコマンド(「 \」で始まる文字列)を用いて記述していきます(特別なことをしない文章はそのまま書きます) 。このように、TeXはワープロソフトとは毛色が変わっています。しかし、充分に慣れると多少の数式は容易かつ効率的に書けることや、多言語対応がいち早く進められてきたといったことにより、TeXには根強い人気・需要があります。

図1 TeX文書の例\documentclass{jsarticle}

\usepackage{amsmath,amssymb}

\begin{document}

これは、数式を含む簡単な文書の例です。

\[

\text{行列式の定義:}\quad

\det

\begin{pmatrix}

a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\

a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\

\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\

a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}

\end{pmatrix}

= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n}

\operatorname{sgn}(\sigma)\,

a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dotsm a_{n\sigma(n)}

\]

\end{document}図2 図1の文書の表示結果TeXとその周辺のソフトウェア

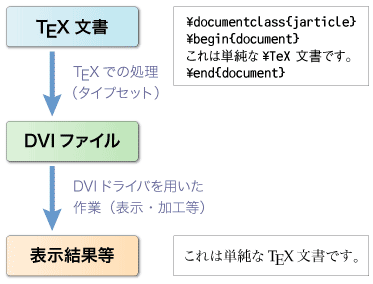

TeX文書は基本的には「TeX文書の作成」 、「 タイプセット(TeX自身を用いた組版処理) 」 、「 DVIファイル(タイプセット処理での出力ファイル、図3 参照)の加工」という3段階で取り扱われ、それぞれの段階でさまざまなTeX関連のソフトウェアが用いられます。それらのTeX関連ソフトウェアおよびTeX自身の機能拡充も次のような点について精力的に進められています。

入力支援環境やタイプセット等の作業の支援環境の整備

利用可能な文字種の拡充(Adobe-Japan1-6などのサポート) 、Unicode対応

多言語処理の強化

グラフィックス関連の機能の整備

プレゼンテーション関連の機能の整備

他形式(HTML等)との相互変換機能の整備

外部データ(文献データベース等)との連携機能の強化

最近の日本では、とりわけ「pTeX(オリジナルのTeXを日本語文書に本格的に対応させたもの)の内部処理のUnicode化」あたりが特に注目されているように思われます。

図3 TeX文書の処理の流れ「TeXユーザの集い 2009」について

「TeXユーザの集い 2009」は来る29日に東京大学生産技術研究所で開催されます(詳細については告知ページ を参照してください) 。この集会は「開発側・ユーザ側それぞれからの情報発信」 、「 ユーザ間の交友を深めること」などを目的としていて、9時30分から17時30分過ぎにわたる16の講演および18時からの懇親会が予定されています(各講演については後日レポートする予定です) 。pTeXの開発にも関わられた中野賢氏による招待講演「TeXとDITA」が予定されているほか、グラフィックス関連、pTeXのUnicode化、ウェブとの連携等幅広い話題についての講演が予定されています。

geometry(ページレイアウト・パラメータの設定を支援するパッケージ) 、XyMTeX(化学構造式の描画のためのパッケージ)といった著名なパッケージに関する開発者自身による講演や、「 高校教科書のオープンソース化」といった活用事例の報告といったものも予定されていて、いろいろと興味深い話が聞けると思われます。TeXユーザの方あるいはTeXの利用を検討なさっている方は足をお運びになってはいかがでしょうか。

なお、「 TeXユーザの集い 2009」実行委員会よりコメントをいただいています。この場で御礼を申し上げるとともに、コメントをご紹介いたします。

「TeXユーザの集い2009」は、広義のTeXと関連ツールに関して、研究・開発・活用例について発表すること、ユーザの立場から問題点や要望を発信すること、専門家のもつ組版技術の知識・理解を共有すること、交友を深めることなどを目的として開催することになりました。

約15年前までは日本でもTeXユーザ・グループが存在し、2000~01年には、海外からの来客に合わせて、東京で研究集会が開かれたことがありますが、それ以来(実行委員の知る限り)TeXの名の下に国内でユーザ・開発者が集まる機会はなく、ひさしぶりのこととなります。

この10年の間を振り返ると、各種ツールの日本語化が一段落して日本語TeXとしてpTeXがデファクトスタンダードになり、dviから直接PDF作成を行うDVIPDFMxが広まりました。また、インストールの簡便化を目指した活動が活発となり、新たな日本語符号化文字集合としてJIS X 0213が制定・改正されたり、W3Cから「日本語組版処理の要件」が発表されたりしました。

一方、世界に目を向けると、LuaTeXやXeTeXといった、Unicodeを扱えるTeXの開発も進んでいます。今回の集会を機に、世界的な開発に日本語の組版慣習を反映させるなど、新たな流れが生まれることを期待しています。

実行委員長・実行委員一同