科学がわかる、世界が変わる

今回取材に訪れた日本科学未来館は宇宙飛行士の毛利衛(まもる)氏が館長をつとめていることで有名な施設です。対外的なスケジュールで忙しいながらも週のほとんどを未来館に費やしている毛利館長は、一言で言えば純真な科学者とのスタッフ評ですが、やはり宇宙に行ったという体験は大きく、その視野や考えも宇宙的だそうです。

たとえば、「宇宙の46億年の歴史から見れば」とか「人類67億人のうちの1人」と言うような台詞がすっと出てくるそうです。昨今世間を賑わせた事業仕分けにても熱弁を奮ったとの館長ですが、そこでも宇宙視点的プレゼンテーションをしたのでしょうか。

図1 日本科学未来館

さて、日本科学未来館の使命には、科学者と一般社会のハブになるというのがあるそうです。科学者の言葉を解説したり、科学者を一般の人に歩み寄らせるということで、相互のハブ(中継点)になることを目指しているとのことです。そして、日本科学未来館のスローガンは「科学がわかる、世界がかわる」です。科学がわかるというのは必ずしも科学を学習し、理解することを意味するのではなく、先端科学技術という「新しい知」に触れることで、新しいものの見方と出会うことも意味しています。「世界がかわる」というのは、それによって周囲の世界が違って見えること、そしてそのことが世界をより豊かな方向に進めていく力になることを指しているのです。まさに宇宙的視点を得るための場所と言えます。

私が日本科学未来館を訪れたのは初めてでなく、何度か子どもを連れて来ました。宇宙的視点を得られたかどうかはわかりませんが、幼稚園生の頃、ASIMOやメガスターを見て喜んでいたのを覚えています。取材前JSTが主催するサイエンスアゴラにも訪れました。科学啓蒙がテーマのサイエンスアゴラは少し子ども向けの展示が多かったのですが、科学講話を音楽や演劇と同様にたのしむと言うヨーロッパの大人のように、妻と二人でサイエンスカフェに行くのもまた楽しいかと思いました。

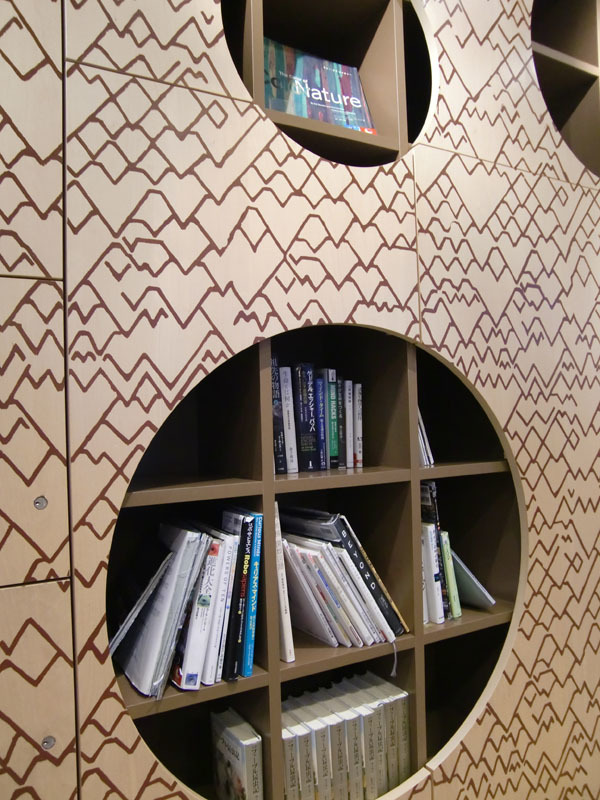

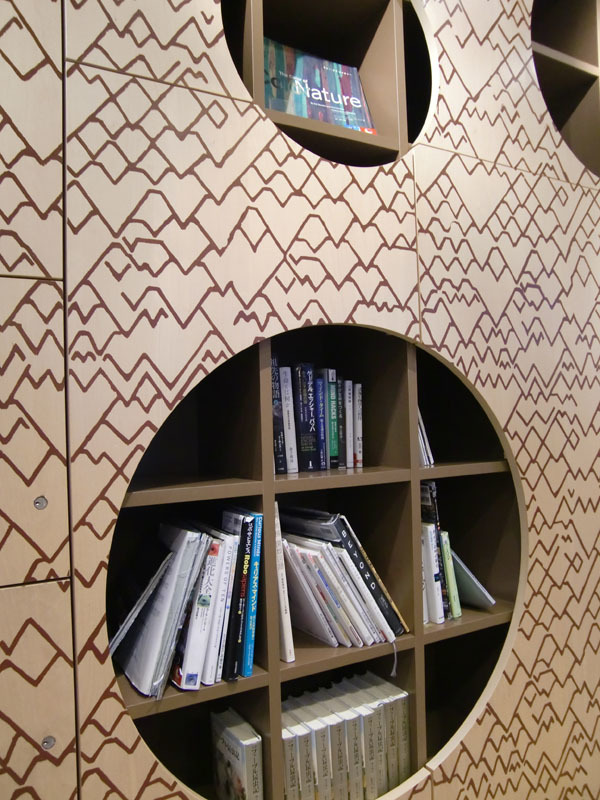

また取材前に隣接するハンバーガーショップに入って驚いたのは、その壁面に本棚があり、レイ・カーツウェル『ポストヒューマン』、ダグラス・ホフスタッター『ゲーデルエッシャーバッハ』や南方熊楠の本などが並べられていたことです。店内に多くいた子連れのお母さんや女子中学生は全く関心を持っていないようでしたが、さすが日本科学未来館だと思いました。またお店のちょうどすぐ隣には2002年に毛利館長と一緒に宇宙へ行った屋久杉の種が“宇宙ヤクスギ”としてすくすくと育ってました。

図2 ちょっとした図書館のようなハンバーガーショップ。

宇宙すべての誕生日「BIRTHDAY」

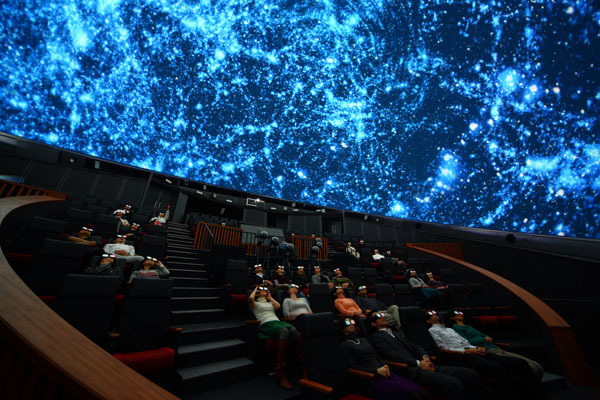

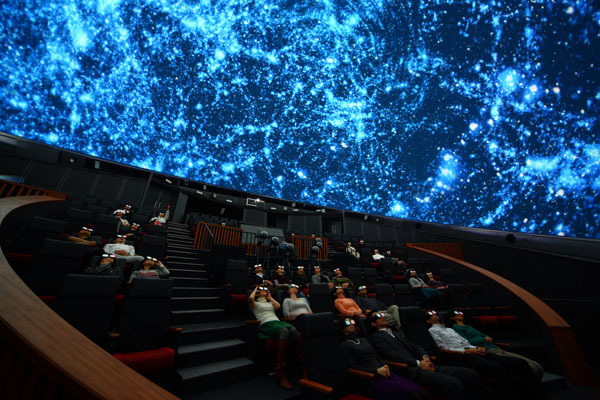

今回、取材に訪れて、真っ先に見せられたのは、いつもは人気のためにすぐ見ることの出来ないというドームシアターガイアの映像「Birthday」でした。宇宙にあるあらゆる物質のすべての誕生日はひとつというコンセプトで、精細なコンピュータグラフィックで宇宙の誕生と進化、そして観測可能な宇宙の果てから素粒子までを旅するように映像で解説してくれます。3Dシアターならではの凝った演出に、一瞬足下がぐらっと揺れる錯覚が起きるほどで、古典的なプラネタリウムとは比べ物にならない迫力です。

図3 まるで宇宙の中にいるような体験ができる3D映像。

図4

図4

一見架空のSF映画のCGかと思うような美しい映像は、実は三鷹国立天文台の4D2U(国立天文台四次元デジタル宇宙)というプロジェクトから生まれた実際の観測データに忠実に基づいたCGです。そのため宇宙全体を俯瞰した映像が三角錐を二つ合わせたような形になっていたのですが、それは観測可能な宇宙の“果て”だからだそうです。個人的に音楽協力にレイハラカミの名前が見受けられるなどの細かなコンテンツセンスの良さにも感激しました。

またドームシアターガイアには世界で最も先進的なプラネタリウム投影機としてギネスワールドレコードに認定されたMEGASTAR-II cosmosがあります。プラネタリウムクリエイターとして有名な大平貴之氏と未来館プロジェクトチームの共同開発によるもので、1998年につくられたMEGASTARの一号機の後、改良に改良を重ね、2004年に設置されました。MEGASTAR-II cosmosは500万個という、肉眼で見ることの出来ない星までも映し出します。それによって天の川の立体感や色の濃淡、細かい暗黒星雲のディテールまでも表現し、まるで本物のような奥行きのある星空を実現しています。

恒星投影機本体は、高さ約70cm、重さ約45kgで通常のプラネタリウム投影機に比べて非常にコンパクト。表面に見える穴の中に、投影レンズと恒星原板(写真)などが設置され、本体中央部から発した光がここを通って星として映し出される。左は、恒星投影機のカバーを開けたところ。また恒星原板(写真)については最小で約700ナノメートル(1ナノメートルは100万分の1mm)という超微小な穴が多数開いている。この穴を通って出た光が星として像を結ぶ。穴の大きさの大小によって、星の等級(明るさ)の違いが表現されています。

日本科学未来館には、館長の毛利衛が宇宙飛行の際、スペースシャトルから見た地球の姿--“宇宙から見た地球”を表現したシンボル展示「Geo-Cosmos」があるのに対し、地球上から肉眼では見えない星までを映し出したMEGASTAR-II cosomosは、“宇宙から見た星空”を再現しているといえるでしょう。

図5 MEGASTAR-II cosomos

さて「Birthday」の映像に少し酔った気分で外に出ると広報スタッフがミィーティングスペースへ案内してくれました。そこには科学コミュニケーション推進室・グループリーダーの橋本さんが待ち受けており、「Birthday」の制作の根底にも流れる科学コミュニケーションを糸口に会話が始まりました。

(次回(2009年3月23日公開)へ続く)

図6 日本未来科学館 科学コミュニケーション推進室 展開・育成グループリーダー 理学博士 橋本裕子氏