書籍『ピタゴラスの定理でわかる相対性理論』の補講 記事一覧

- 直近

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

-

第18回

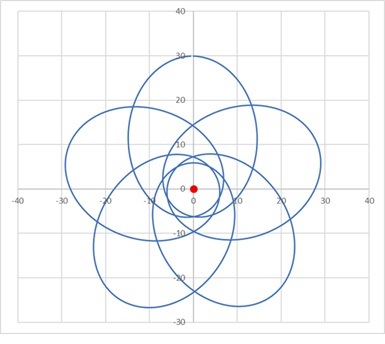

日常から 離れる 楽しさ:一般相対論を Excelで 2025-10-10

-

第17回

特殊相対論から 一般相対論へ Pythonに よる 幾何計算 2024-08-01

-

第16回

宇宙存在の 理由と 地球環境の 保全 ~本書 「ピタゴラスの 定理で わかる 相対性理論」 の 意味は 何だったか? 2009-09-28

-

-

第15回

ライバル同士の 対話 2009-08-10

-

第14回

相対論から 量子力学への 展開と 日本の 時代 2009-06-19

-

第13回

ピタゴラスの 定理に 宿される 秘儀―エネルギーと 運動量に 関係する 法則 2009-04-02

-

第12回

光量子仮説と 相対性理論― アインシュタインは どのように 考えただろうか? ー 2008-12-16

-

-

第11回電磁界の

エネルギーに ついて アインシュタインは こう 考えた 2008-10-30

-

第10回

アインシュタインの 論文の 原文に 挑戦! 物体の 慣性は その エネルギー量に 関係するか? Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? 2008-08-11

-

第9回

独創性の 原点、 アインシュタインの 第一論文 2008-04-15

-

第8回双曲ピタゴラスの

定理の 計算プログラムで、 実際に 計算してみよう! 2008-02-12

-

第7回

不思議な 波動、 移動縞 2007-12-21

-

-

第6回光と

電磁波 2007-11-19

-

第5回

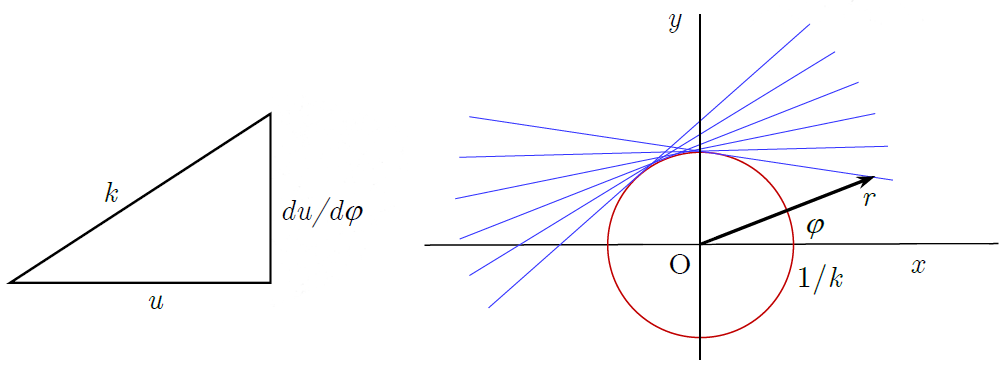

レーデル線図は コロンブスの 玉子 2007-10-01

-

第4回

現代に 伝えられる ユークリッドの 『幾何学原本』 -3000年前の 英知が 蘇る - 2007-08-08

-

第3回

事実は 小説より 奇なり 2007-06-22

-

第2回

アインシュタインに 影響を 与えた オーストリアの 物理学者 2007-04-13

-

第1回

ガウス・ ボンネの 定理から 底辺×高さ÷2の 公式へ 2007-04-13

-

おすすめ

ランキング