第1回は、システム運用について基礎から丁寧に解説します。

企業経営で関心の高い「システム運用」

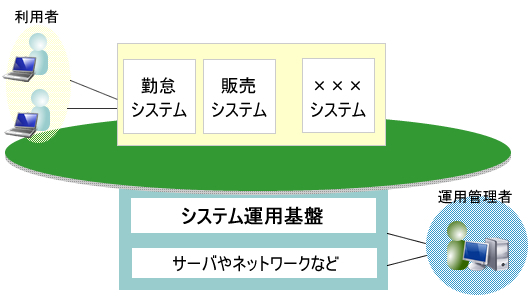

日ごろ利用している勤怠システムやWeb販売システム。一般に業務システムや基幹システムと呼ばれるこれらは何を実現するソフトウェアであるかについて聞かれても説明はしやすいと思います。それは直接利用者の目に触れ、実現しようとする事が明確だからでしょう。

一方、システム運用となるとわかりにくく説明できないことも多いのではないでしょうか。それは、業務システムのように実現するITサービスのありがたみが直接伝わって来ないからかもしれません。しかし、企業のCIO(情報最高責任者)にとっては、戦略的な業務システムの投入と合わせ、関心の高いのが「システム運用」なのです。

それでは、なぜ企業経営の立場で「システム運用」が重要視されるのでしょうか? それは、企業活動がITを無くして成り立たない状況にあり、企業がビジネスを成功させたい場合はITサービスでも成功しなければならないからなのです。CIOの立場から考えると、戦略的な業務システムは理由を問わず安定して稼働することは絶対条件なのです。

図 日々の業務に関わるシステム運用

コラム:システム運用につわるトラブルあれこれ―思い当たることはありませんか?

事例1:重大なエラーを他のエラーに埋もれて見過ごす

朝からメールサーバや勤怠システムのサーバの調子が悪く、エラーメッセージが運用サーバの画面にあふれかえっていた。運用管理者は利用者からの問い合わせに追われ、出荷指示システムのファイルパンクエラーも画面に表示されていたが他のエラーに埋もれて気が付かず、時間通りに出荷指示書が印刷できなかった。そのため、運送用トラックは荷物を積まないまま出発し、業務上の損害を与えてしまった。

事例2:人的ミスでバックアップが正しく採取されていなかった

社運を賭けた新商品発売当日、Webシステムがサーバ障害でダウン。慌ててバックアップから回復を試みたが、バックアップデータが人的ミスにより正しいタイミングに採取されていなかった。このため、 Webシステムが終日稼働せず、せっかくの商機を失い業務上の損害を与えてしまった。

システム運用のタスクとは

重要視されるITシステムの運用ですが、実際の現場では、手作業による業務実行や、各種の障害対応など日々の業務に追われているのが実態です。本来システム運用では、次に示す3つのタスクを担い業務システムの安定稼働を実現する必要があります。実体とのギャップを再認識するために整理してみました。

1.企業活動への対応

企業活動では企業規約や中長期目標がある様に、ITシステムにおいてもシステム運用規約や中長期目標があります。企業が成長し、社会の一員として果たすべき役割に対する期待にITシステムにおいても応えて行かなければなりません。

CSR(Corporate Social Responsibility) 、企業倫理やコンプライアンス面で企業の社会的責任をITシステムでも果たします

自然保護や地球温暖化対策など、営利目的だけではなく環境経営の面においてもITシステムで取り組みます

戦略的なビジネスモデルやプロセスを実現するためのITシステムを、他社に先駆けて投入するための中長期的な視野で整備します。もちろん、費用対効果については言うまでもありません

2.利用者サービスの向上

ITシステム利用者の満足度向上を追及します。一般的にはSLA(Service Level Agreement)と呼ばれるITサービスの内容、範囲、品質に対する取り決めを利用者と行い、数値化する事でサービス品質を管理します。

システム運用では、生産管理現場と同様にPDCAサイクル(Plan, Do, Check and Action(※ ) )を回します。日々のシステム運用を行うだけではなく、問題の発見と改善を積み重ねることにより、利用者の満足度向上が得られるのです。

キャパシティ管理による障害の未然防止やシステム運用の自動化による人的ミスの排除により、システム運用の安定化を図ります

万が一の障害においても、障害回復に要する時間(MTTR=Mean Time To Repair)の短縮を図るため、システム障害の早期発見、早期原因特定と回復を図ります。

利用者からの情報システムに対する問い合わせの品質向上をサービスデスクに対する平均呼び出し回数の削減や問題解決時間短縮などによって満足度向上に努めます

3.システム運用の効率化

企業の成長とあわせ、新たな業務システムの追加や顧客の増加により、サーバやクライアントPCなどの機器が増え続け、システム運用の負担増が大きな課題となっています。IT資産の費用面だけではなく、その維持・運用費用を加えた総費用TCO(Total Cost of Ownership)の最適化を図り、効率運用を目指します。

クライアントPCやサーバの資産管理を行い、ハードウェアやソフトウェアライセンスの管理を徹底する事で、IT資産の最適化を図ります

クライアントPCやサーバのOSやソフトウェアなどを常に最適な状態に保つ維持管理業務の特定担当者依存を廃し、システム化による運用工数削減を図ります

業務運用プロセスを整備し、業務を最適な状態でスケジューリングすることによりシステム運用工数の削減を図ります

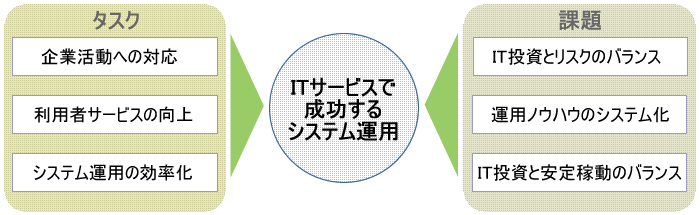

図 ITシステムで成功するシステム運用システム運用タスクを実現するための課題

企業活動への対応、利用者サービスの向上、そしてシステム運用の効率化を図りながら業務システムの安定稼働を実現しなければなりません。実現するための主な課題を3つ紹介します。

1.IT投資とリスク管理のバランス

基幹システムは企業の生命線を握る情報の要です。顧客情報、生産計画など企業にとってはコンプライアンス上、最も注意しなければならない情報がITシステム上に構築されています。業務システムがスムーズに動けば良いとだけ言ってはいられません。情報漏えいやセキュリティの脅威からシステムを守る必要があります。IT投資とリスク管理のバランスが課題です。

2.実際の運用フローに沿ったシステム化

個々の業務システムはそれぞれ独立して作られていますが、企業内では受発注と在庫管理システム、受発注システムと経理システムなど多くの業務システムが連動して動いています。これらの運用を担当者に偏った手作業で行っている場合も多いため人員の増加と人的ミスが止まりません。運用ノウハウのシステム化が課題です。

3.事業変化に対応できるシステムの準備

今後の事業環境の変化に備え、迅速なシステム変更・拡大ができるように余裕を持ったサーバやネットワーク能力の確保。サーバ、ネットワーク、さらににソフトウェアの2重化によって設備面でカバーできる部分は多いものの、IT投資費用と安定稼働とのバランスが課題です。

次回は、これらのタスクと課題を解決する方法について詳しく紹介します。

株式会社日立製作所 監修336ページ(本体2,900円)