企業活動において関心の高い「システム運用」。前回(http://gihyo.jp/admin/serial/01/system-operation/0005)はシステムの整合性を保つために欠かせない資産の整合性の管理について解説しました。第6回は、導入ソフトウェアのライセンス管理を徹底して、ITコストの最適化を図る手段について解説します。

ソフトウェアライセンスの体系は複雑である

コンピュータの商用ソフトウェアは著作権で保護されているため、そのソフトウェアを利用するためには著作物の使用許諾契約が必要です。これをソフトウェアライセンス(software license)と呼び、利用者はそれを厳守する必要があります。ライセンスには主に次の種類があります。

- ① マシン許諾ライセンス

- 1ライセンスで1台のマシンへのインストールが許諾されているライセンス

- ② ユーザ許諾ライセンス

- 1ライセンスで1人の利用者に使用が許諾されているライセンス

- ③ クライアントアクセスライセンス

- クライアントがサーバーにアクセスできる数を与えるライセンス

- ④管理ノードライセンス

- 管理するノードの数を与えるライセンス

- ⑤ 同時実行ライセンス

- 同時に起動または常駐するソフトウェアの数を限定するライセンス

- ⑥ボリュームライセンス

- 規定の範囲内でソフトウェアを自由に組み合わせてれるライセンス

ライセンス管理を徹底して、ITコストを最適化する

このような複雑なライセンス体系に加え、そのライセンスの購入、すなわち契約単位もさまざまです。

たとえば、10台のパソコンにインストールできるライセンス、20台のパソコンにインストールできるライセンスなど、利用したいパソコンの数とライセンス体系が一致しないことも多いのです。また、契約したライセンスを利用しないで、余らせている遊休ライセンスも出てきます。このため、全社的に利用するライセンスと購入したライセンスの合計を管理することで、ITコストの最適化が図れるのです。

具体例で考えて見ましょう。経理課で利用しているパソコンが30台で、営業課で利用しているパソコンが20台とします。

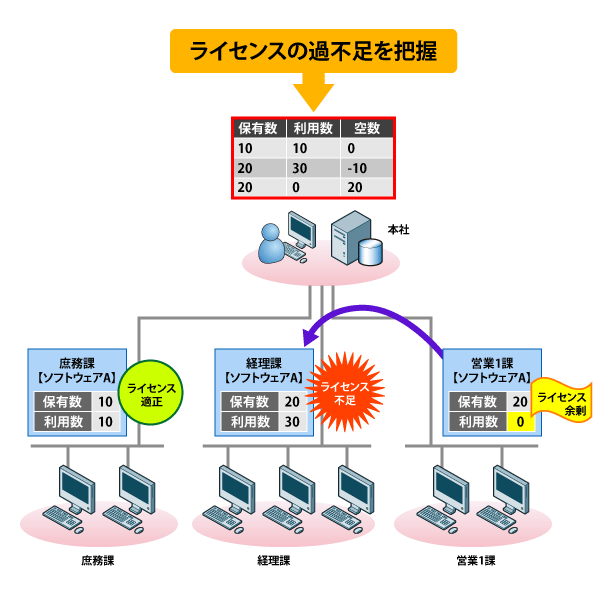

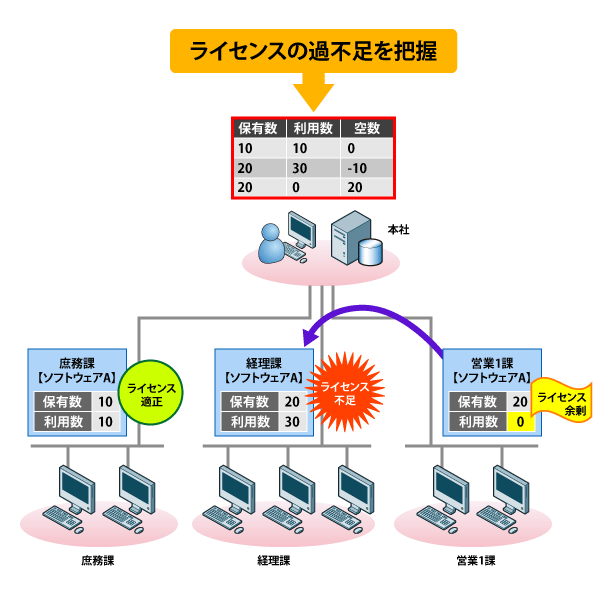

図1 ライセンス管理の具体例

そして経理課は、20クライアントのライセンスを契約し、営業課でも20クライアントのライセンスを契約しているとします。正しい契約ですが、もし、経理課が30台のパソコンすべてで該当ソフトウェアを利用したいと考えたとき、本来なら、さらに10ライセンスの契約が必要です。

しかし、隣の営業課で20ライセンス購入して、遊休ライセンスがあればライセンスを分けて貰うことで新たなライセンス購入が必要ではなくなります。このように全社的な利用実態を含めて管理することでITコストの最適化ができるのです。

ライセンス管理はコスト削減だけでなく、オーバーユースは契約違反で罰則が。徹底したコンプライアンス管理のためにもIT資産管理が必要です。

ライセンス管理を自動化してライセンス費用の最適化を実現する

各部門で利用するライセンスをインストールする度に管理台帳に記入し、あるいは、人事異動や組織変更の度、台帳を間違いなく管理することは、小規模の場合においては手作業でも可能かもしれません。しかし、50台以上の規模になったり、頻繁に人が入れ替わるような職場では手作業の管理に限界があります。場合によっては、不注意から、契約ライセンス数を超えて使ってしまっているかもしれません。これでは、ライセンス費用の最適化以前に契約違反行為になってしまいます。

そこで、活用したいのがJP1によるライセンス管理です。

ライセンス管理を利用することにより、全社で契約しているライセンス数、利用しているライセンス数、余剰のライセンス数を随時管理することができます。更に、利用者が実際に利用している頻度を把握できるため、インストールしているが利用されていないパソコンの特定や、該当ソフトウェアの利用頻度の少ないパソコンを知ることで、業務計画やアンインストールの推進に役立ちます。

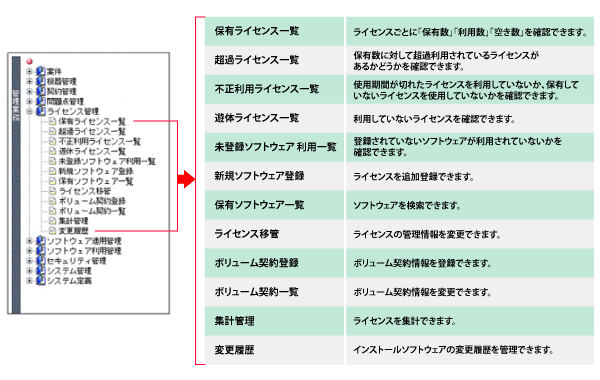

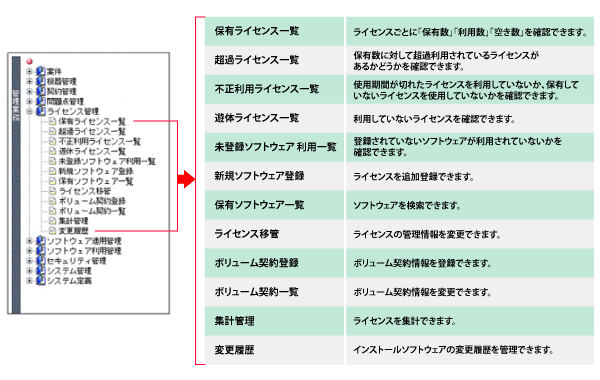

図2 JP1でライセンスの保有数、利用数、空き数を「見える化」

また、利用頻度を確認することで、未使用ライセンスの管理や、利用促進を促す目的に利用することもできます。さらに、遊休ライセンスの推移を見ることにより、将来のライセンス追加のための予算確保などIT設備投資計画の策定に利用することもできるのです。