企業活動において関心の高い「システム運用」。前回はグリーンITついて解説しました。第8回は、柔軟なシステム環境構築とコスト削減に効果が期待される仮想環境のシステム運用について解説します。

仮想環境の活用とは

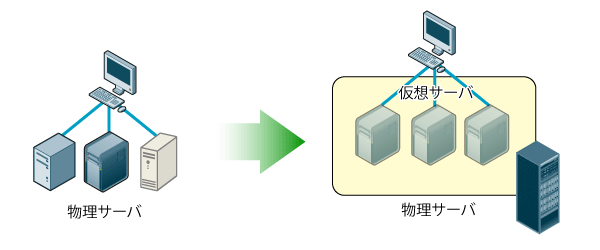

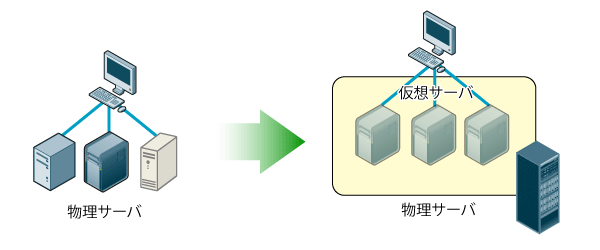

生産管理や販売管理など複数のシステムを構築する場合、これまでは業務システム単位にサーバを用意するのが一般的でした。そして、このように業務システム単位にサーバを用意する形態では、サーバの台数が増え続けてしまう傾向がありました。この問題を解決する方法としてサーバの仮想化技術があります。

仮想化技術を用いると、1台の物理サーバ上でOSからアプリケーションをひとまとめにした仮想サーバを並列に複数動作させることができます。1 台の物理サーバ上で複数の仮想サーバを動かすためには、物理サーバのCPUやメモリなどのリソースを分割し、各仮想サーバに分配する必要があります。これを実現するのが仮想化ミドルとも呼ばれる仮想化機構です。

仮想環境では、複数台の物理サーバを1つの物理サーバ上に集約できるだけではなく、他にもさまざまなメリットも享受できます。

グリーンITへの貢献

物理サーバの台数削減による消費電力の削減効果が期待できます。また、物理サーバの削減に伴い、設置スペースが削減できるだけではなく、台数削減に伴うコスト低減も期待できます。

サーバの能力に左右されない柔軟なシステム構築

従来は物理サーバに括り付けられた業務システムは、業務量の拡大に伴い、サーバ単位での増設が必要でした。一方、仮想環境では、複数のシステムが統合された環境で、サーバのCPUやメモリリソースを譲り合うことが出来ます。各業務システムの利用状況に応じて個々の仮想サーバへのCPUやメモリ量の割り当てを変更することにより、利用状況の変化に柔軟に対応することができます。

環境統一によるITマネジメントの向上

異なるベンダーの異なる年代のサーバが混在していた環境と異なり、仮想サーバとして統一できます。これにより、システム維持・運用がシンプルになり、保守費用やサーバ管理に要する工数の削減が期待できます。

図1 異なるベンダーの複数サーバが1つの物理サーバに集約

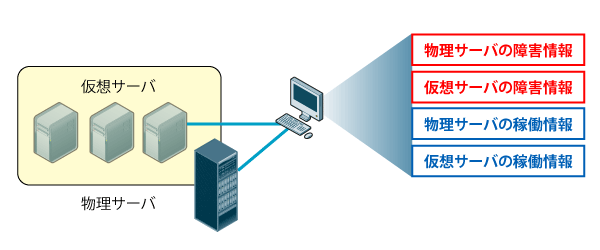

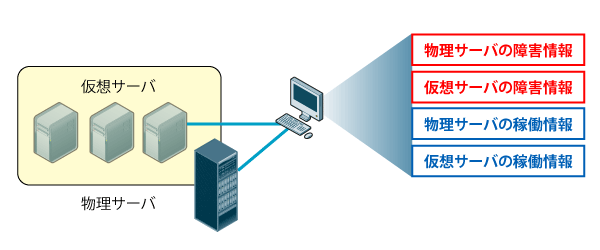

しかし、サーバ仮想化により新たな課題も発生します。物理サーバ上に複数の仮想サーバが稼働する環境になるため、運用管理者は物理サーバと仮想サーバの障害を監視するとともに、物理サーバと仮想サーバのリソース状況も合わせて監視する必要があります。

仮想環境の障害管理

1台の物理サーバ上に複数の仮想サーバを構築して運用する場合、仮想サーバはあたかもそれぞれが独立した1台の物理サーバであるかのように振る舞います。仮想サーバ上で動くアプリケーションも、仮想サーバ上で動いていることを意識していません。

そのため、仮想サーバ上で発生した障害は、1台の物理サーバから発行された障害として見えてしまいます。しかし、実際には仮想サーバ上で発生した障害なので、運用管理者は仮想サーバ上で発生した障害を物理サーバにマッピングする必要があります。つまり仮想化すると、障害発生サーバと物理サーバが1対1の関係でなくなるため、障害が発生した場合、障害が発生した物理サーバを特定する仕掛けが必要になります。

JP1の統合管理では、物理環境における稼働情報について自動的に収集すると共に、物理サーバと仮想サーバの関係である構成情報も収集します。構成情報と、稼働情報を合わせることで、はじめて仮想環境での統合運用ができるのです。

仮想環境の構成情報が稼働情報に加わるため、障害が発生した場合、発生した仮想サーバはどこの物理サーバ上で実行されているのかが分かり、運用管理者は迷うことなく対策が講じられます。

図2 仮想と物理の障害情報と稼働情報を一元管理

仮想環境の稼働管理

仮想化していない環境では、物理サーバ上のOSに監視製品を導入すれば、そのOSや物理サーバのリソース情報を取得できます。しかし、サーバを仮想化すると、仮想サーバで取得できる情報と物理サーバのリソース情報が1対1の関係でなくなります。

たとえば、物理サーバに3つの仮想サーバを割り当てた場合を例にします。仮想サーバが1つしか稼働していない条件の時、仮想サーバのCPU利用率が100%になっていても、実際物理サーバとしてはあと2台分、つまり7割近くの余裕があるのです。これは、仮想化機構が複数の仮想サーバに対して物理リソースを配分するためです。非常に高負荷の業務を処理する仮想サーバが、使えるすべてのCPUリソースを消費する場合、仮想サーバの監視製品はOSの値を取得するので、CPU利用率は100%として計測されます。

JP1のサーバ稼働管理では、管理側から仮想化機構と連携して、各仮想サーバへのリソース割り当て状況、CPU割り当て不足の発生状況、物理サーバ上に構築された仮想サーバの数といった仮想化機構が管理している稼働情報を取得できます。そして、それぞれの稼働情報に対してしきい値を設けた監視ができるので、CPU割り当て不足になると、物理リソースが足りなくなっているというエラーを運用管理者に通知します。また、監視画面では各仮想サーバのリソース情報をまとめて表示できるので、各仮想サーバ間でのリソースの差を一目で確認できます。