玄柴(KURO-SHEEVA)とは

玄柴

ベースは69回と70回で取り上げたSheevaPlugで、

- eSATAポートを追加

- Ubuntu 9.

04インストール済み - uBootがアップグレード済み

- 色が黒

[2]

逆に言えば、

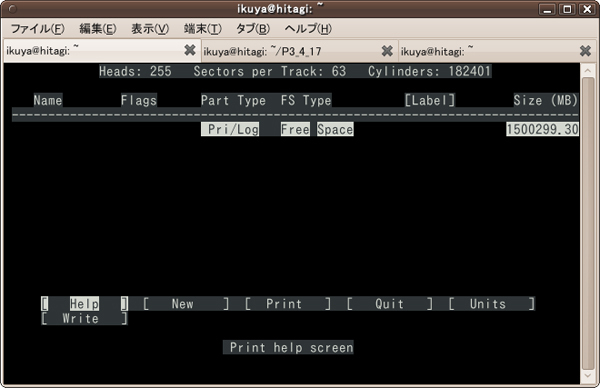

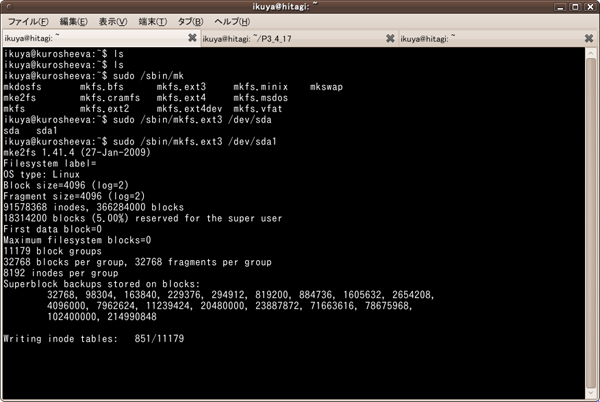

報道によると、 玄柴の設定には、 せっかくUbuntu 9. せっかくeSATAポートが追加されたので、 だいたい69回の説明と一緒です。もちろんインストールの部分はまるまる飛ばせます。 箱から出して電源とLANケーブルとUSBケーブルを接続したら、 次は、 69回ではttyUSB1になっていましたが、 初期ユーザ名/パスワードはSheevaPlugと同じくroot/ なお、 せっかくLANケーブルを接続しても、 /etc/ #はコメントアウトなので、 次に/etc/ この設定を行わないと、 ここまでできたら、 再起動後にifconfigを実行し、 apt-getを実行してパッケージを最新版に更新したいところですが、 /etc/ あとは普通に、 再起動するたびにフォルダを作り直す必要がありますが、 DHCPで運用するのであれば、 ただし、 これにより、 これも70回に書いてあるとおりですが、 sudoを使用するとホスト名が解決できないといわれますが、 なお、 これらは、 ようやく本題にたどり着きました。eSATAのHDDは別になんでもいいと思いますが ケースを組み立てて ログイン後にdmesgコマンドで正しく認識されていることを確認し、 パーティションの作成にはcfdiskコマンドを、 cfdiskのインターフェースはやや特殊で取っつきにくいので、 起動時に自動的にマウントするよう、 実行後、購入前の注意点

今回の用途

初期セットアップ

$ sudo modprobe ftdi_sio vendor=0x9e88 product=0x9e8f

$ screen /dev/ttyUSB0 115200

ネットワークの設定

auto lo

iface lo inet loopback

#address 127.0.0.1

#netmask 255.0.0.0

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

# /usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.supersede domain-name-servers 127.0.0.1# /etc/init.d/networking restart

apt-getを実行する

# mkdir -p /var/cache/apt/archives/partial

# apt-get update

# apt-get upgrade

avahiをインストールする

# apt-get install avahi-daemon

# /etc/init.d/dbus restart

$ ssh (ホスト名).local

ホスト名の変更

127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 kurosheeva #設定したホスト名

#91.189.88.36 ports.ubuntu.comrootのパスワード変更、

eSATAでHDD接続

scsi0 : Marvell SCSI to SATA adapter

scsi1 : Marvell SCSI to SATA adapter

scsi 1:0:0:0: Direct-Access WDC WD15EADS-00P8B0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5

sd 1:0:0:0: [sda] 2930277152 512-byte hardware sectors (1500302 MB)

sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off

sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00

sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA

sd 1:0:0:0: [sda] 2930277152 512-byte hardware sectors (1500302 MB)

sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off

sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00

sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA

sda:

sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk

# cfdisk /dev/sda

# mkfs.ext3 /dev/sda1

# vol_id /dev/sda1

#/dev/sda1

UUID=1baf2cd0-5b03-4096-95c9-52315ad815ee /media/share ext3 relatime 0 0以下のコマンドを実行し、

# mount -a

なぜUSBではなくeSATAを使用するかですが、

あとはSambaの設定などが残っていますが、

以上のように、