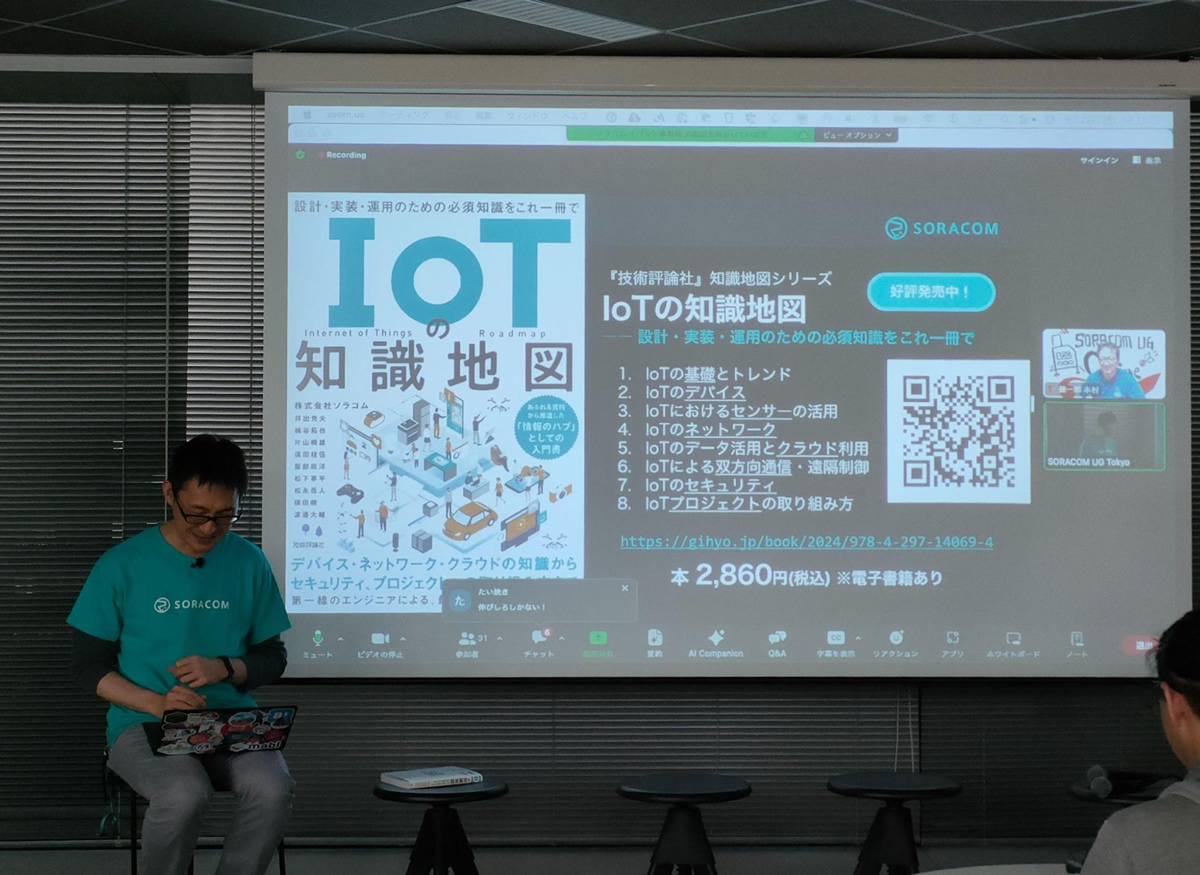

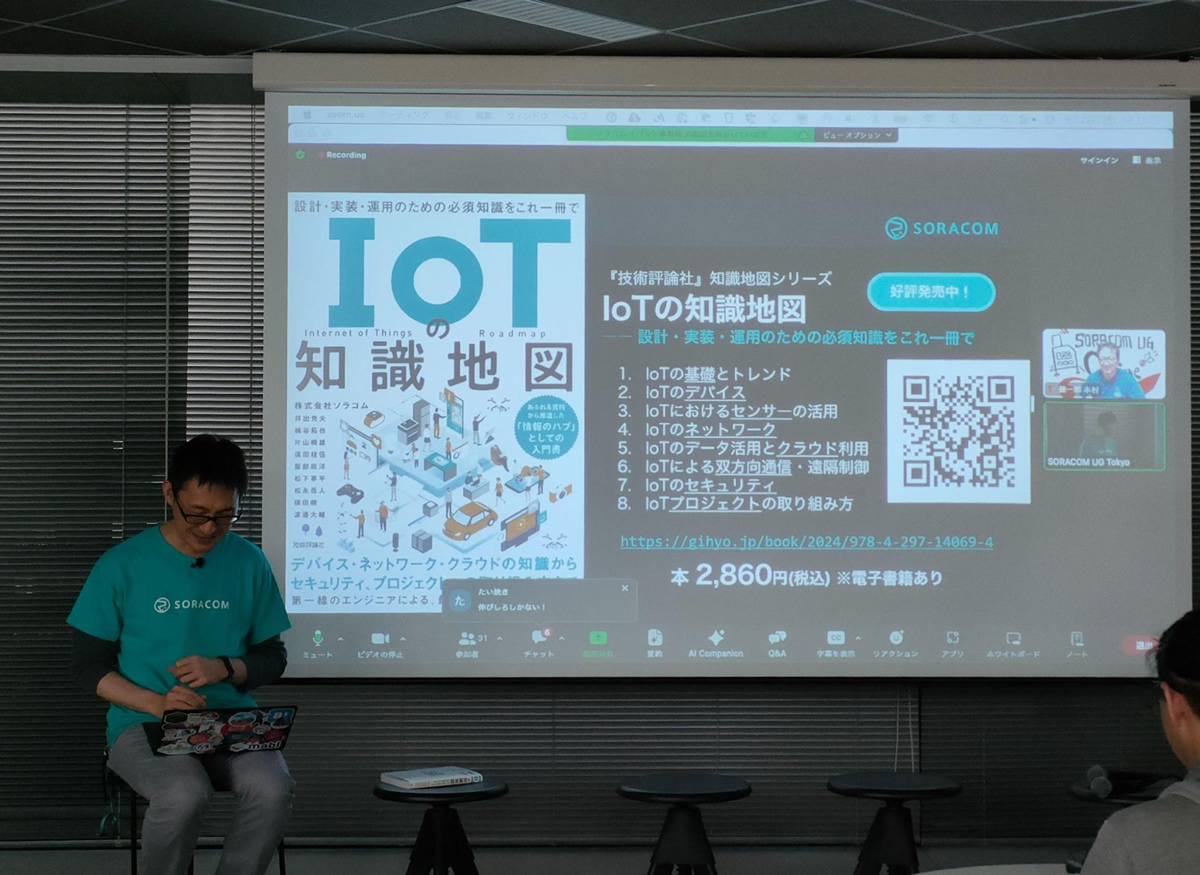

2024年4月に技術評論社から発刊となった『IoTの知識地図』。「設計・実装・運用のための必須知識をこれ一冊で」と銘打たれた本書籍には、株式会社ソラコムの各分野に専門性をもつ9人のエンジニアやソリューションアーキテクトが執筆に参加しています。

5月22日に開催されたSORACOMのユーザーグループ主催イベントでは、この書籍の発売を記念して『IoTの知識地図』9名中6名の執筆者が集合し、執筆にかける想いやこぼれ話を披露しました。そして話は技術書籍の執筆ノウハウまでひろがりました。

本記事では、このイベントの模様をレポートします。

IoTシステム開発の基礎知識を網羅、まさに『地図』として使える入門本

『IoTの知識地図』は、技術評論社の書籍シリーズである「知識地図シリーズ」において、IoT版として刊行された書籍です。このシリーズは、これまでAWSやフロントエンド技術などいろいろなIT技術を紹介してきました。

トップバッターで登壇した、株式会社ソラコム テクノロジーエバンジェリストの松下享平さん(ニックネーム:max)によると、このシリーズのIoT版を書きませんかとお誘いがあったのは2023年の秋頃のこと。そして半年間の執筆期間を経てこの春、とうとう書籍として店頭に並んだそうです。

この書籍のコンセプトは「この先5年は使えるIoTの入門本」。IoTシステム開発の基礎体力をあげることを目的に、デバイス、通信、アプリケーション、クラウドと複数の専門知識をとりあげています。

「一つ一つの技術要素はそれぞれ深いものなので、この用語・キーワードを知っていれば実践のスタートラインにたてますよ、ここまで知ればあとはそれぞれの専門本に進めますよという、まさに『地図』として使っていただける本を目指しました」(松下氏)

章立てに見るこだわり

松下氏は、まず自らが監修した目次を示しながら、この本の構成とともにこだわりを紹介しました。

「色々とこだわった点があります。センサーとIoTデバイスは一般的に『ハードウェア』でまとめられることが多いのですが、最近センサー選びについての相談も増えていることから2–3章に章を分けました。また6–7章では、多くのIoTシステム開発の現場を見てきたプロフェッショナルの視点で、押さえるべきポイント、そして実装した場合のメリットとデメリットについても書いています。技術解説にとどまらず、最後に『プロジェクトのとリ組み方』として、実践について解説をいれました。このあたりは目次構成を作るにあたり、こだわった点です」(松下氏)

著者が語る各章のポイント、「伝えたかったこと」

イベントの中盤からは、書籍の執筆にあたった6人の著者による座談会形式で、それぞれの章に対する思い入れやこだわり、特に伝えたいポイント、執筆に苦労した点などを語りました。

左からソラコム テクノロジー・エバンジエリスト 松下(監修)、ソラコム CEnO/ Chief Engineering Officer 片山(第1章担当)、ソラコム ソリューションアーキテクト 松永(第5章担当)、 井出(第2章担当)、 桶谷(第6章担当)、 須田(画面中央下、オンラインで参加、第8章担当)

進行の松下氏から著者に、各章のこだわりのポイントは?という質問に対して、それぞれの著者から熱いこだわり、ぜひ読んでもらいたいポイントについてのコメントがありました。

「第1章『IoTの基礎とトレンド』では、どのような場所でIoTが使われているかという話を、できるだけ身近に感じていただけるように紹介しました。中でも私が好きなのは、シェアリングモビリティサービス「Luup」の事例です。

私も最近利用したのですが、今ならこの場所に返すと利用料が安くなるよという説明が出たんですね。Luupでは、機体が足りていないポートへの機体の再配置を促進するためにダイナミックプライシングを導入しているそうです。こういった仕組みは、リアルタイムで機体の位置情報やポートの停車台数などのデータがあるからこそできる仕組み。

IoTはトラッキング、見える化、リモート管理する用途はもちろん、得られたデータを全体最適化や業務効率化に活用するユースケースも増えてきています。こういった事例の広がりを感じていただきたいですね」(片山)

「2章の『IoTのデバイス』を担当しました。デバイスは昔から中身は大きく変わっていません。そういう意味では汎用的な内容に仕上がっています。一般的に、IoTデバイスとセンサーはハードウェアとしてひとまとめにされることが多いのですが、この本では別の章として解説しています。

私のこだわりは、P30-31に掲載されているRaspberry PiとArduinoの写真ですね。よく見ていただくと、どちらも最新版の機材の写真を撮影しているんです。気づいてほしいポイントですね(笑)

あとは、デバイスの章の中で、プロトコルの解説が出てきます。プロトコルとは、データ送信するときのデータ形式を指します。デバイス側で実装しなければいけないので、この章で説明することになりました。あわせて、デバイス開発で話題になりやすい省電力の実装についても解説したので、その分、ページ数が多くなっています」(井出)

「5章のテーマは『IoTのデータ活用とクラウド利用』です。読者はウェブアプリケーション開発者を想定して、リアルタイムストリーミングや、ルーティングのような構成も理解いただけるように書いたつもりです。

特に読んでいただきたいのは、コラムですね。デバイスからクラウドにデータを送る際、UDPのような軽量プロトコルを利用すれば、データ通信量は1/10くらいまで削減できます。そういった数値のベンチマークも紹介しています。

ちなみに、SORACOMを使っていただくと、このような軽量プロトコルでデバイスからデータを送信しても、途中で変換してクラウドに安全に連携することもできるんですよ。この本ではSORACOMの使い方は詳しく書けなかったので、ぜひSORACOMのウェブサイトをご覧いただければ」(松永)

「私が書いた6章『IoTによる双方向通信・遠隔制御』は、流れ的にちょっと異質です。1章から概要、デバイス、センサー、ネットワーク、クラウドと技術要素の説明なのに、次のページをめくると突然「双方向通信」の章が出てくるんです。

双方向通信は、IoTシステム開発される方にとって気軽に実装しようとする割に検討事項が多く、ここでつまづく方がとても多いトピックスです。いろいろな双方向通信の方法を解説しているんですが、最後は「使わないほうがシンプルです」とまとめさせていただきました。その理由はぜひ本を読んでみてください。最後に書いてある結論が、一番読んでいただきたいポイントです(笑)」(桶谷)

「8章、『IoTプロジェクトの取り組み方』を書きました。この本の中では、もっともページ数の多い章です。IoTプロジェクトの進め方については、まだ世の中で公開されている情報が少ない状況です。特にPoCフェーズは、誰もが最初に通る道筋なのに、失敗談が出回ることも少ない上、成功した場合もPoCフェーズにフォーカスした経験談が出る訳でもなく、情報がほとんどないフェーズなんですね。

PoCが重要なのは、商用に向けて「やるか、やらないか」を判断するその手前のフェーズだからです。このフェーズでしっかり得たい結果を得て、決断して、本番開発に進むことになります。実際は、PoCのゴールや効果測定が設計されていないために、このフェーズで決断ができず、プロジェクトが止まってしまうケースも多くあります。

本番開発の話は別の本を読んでいただくこととして、まず正しくPoCフェーズを進める方法についての情報を手厚く記載しましたので、ぜひお読みいただきたいです」(須田)

次はこんなIoT本を書いてみたい

今回の本は、これからIoTを学ぶ人の地図となるような入門本を目指したと言うことで、構想段階では目次にあったけれど、泣く泣く執筆しなかったテーマもあったとのこと。

松下氏は、今回削られた章に「生成AI」があり、世の中的にはホットワードだけど、今回は「5年後も読める汎用的な内容」にしたいと考えると、その進化のスピードから5年後にどうなっているか予測がつかなかった、と振り返りました。

その流れから、司会の松下氏から「今回書き切れなかったテーマ、もう1冊本を書くなら書きたいテーマは?」という問いがありました。

松永氏が関心を持っているのは「グローバルIoT活用トレンド」。ソラコムでは、今や売り上げに占める海外顧客の割合は3割以上とグローバル事例も増えてきている背景があり、海外の事例はアーキテクチャがとてもおもしろいのだと言います。

片山氏が深めたい知識は「SIM」。SIMは、Subscriber Identity Moduleの略で、セルラーネットワークに接続するためのIDモジュールです。SIMそのものの解説に加え、SIMの規格はGSMAという標準化団体が仕様を策定・公開しており、こういった仕様から見えてくる今後のIoTシステムや通信のトレンドなども紹介してみたいと語りました。

「双方向通信」の章を書いた桶谷氏は、「双方向通信の実装」というより深い内容の本が書きたいとのこと。今回は入門ということで解説を諦めた部分もあったとのこと。よりディープで難しいパターンを技術詳細の解説本を書きたいと述べました。

「IoTのデバイス」の章を執筆した井出氏は、工場の装置などを制御する「PLC」のネットワークについて深掘りする本が書きたいと発言、PLCには非常に多数の無線通信、産業ネットワークの規格があり、これらをすべて解説する本はまだないそうです。

知識を身につけるだけではなく、手を動かしてまず「やってみる」

イベント参加者からも著者に質問が投げかけられながら、対談はインタラクティブに進行しました。

そしてイベントの締めくくりとして、著者のみなさんから、これから本を手に取る方に向けて一言メッセージがありました。

「執筆者はみんな実際のIoTプロジェクトに関わっているメンバーで、業務や仕事で提供している知識をベースに書いていますので、この本の1ページ、1ページがIoTに関わる方々のお役に立てると思います。ぜひお読みください」(須田)

「巻末の著者プロフィールページもおもしろいです。ぜひ、本を手に取った際にはご覧いただいて、こんな人が書いてるんだなと思っていただければと思います」(桶谷)

「デバイスは普段中身を意識せずに入手すると思いますが、それで問題ありません。困ったことがあって初めて調べることになると思いますが、そんな時に、この本を使っていただければと思います」(井出)

「この本でIoTに関する色々な知識について学べますが、『スピード感を持って作る』ということもとても大事なので、ぜひ実際に手を動かしてやってみてください」(松永)

「事例は常に進化していて、私も新しい発見がありました。よくまとまっている本になっていますので、ぜひお手に取ってみてください」(片山)

「本を書くのは大変だったなという思いですが、また次に執筆に挑戦する日に向けて、みなさんに血肉になる情報を提供できるように、日々知見とノウハウを蓄積していこうと思います」(松下)